株式会社旭テクノロジー(兵庫県姫路市、以下「ATCL」)は、2025年6月に姫路市内の橋梁で、最新の手法を用いた橋梁点検デモンストレーションを開催、地方自治体や建設コンサルタント各社が参加し、今後の橋梁点検の効率化・安全性の向上・長期的な予防保全へ活用するデジタルデータの点検手法の解説をした。

ATCLはドローンを活用した新たな点検手法を開発。点検業務の効率化と安全性の向上し、将来的な予防保全を見据えたデジタルデータの利活用による橋梁点検モデルを提案し、デモンストレーションではその内容を披露した。デモンストレーションでは、2機体制での点検(Flyability社製のELIOS 3(点検機体)+DJI社製のMatrice350RTK(監視機体))を実施した。

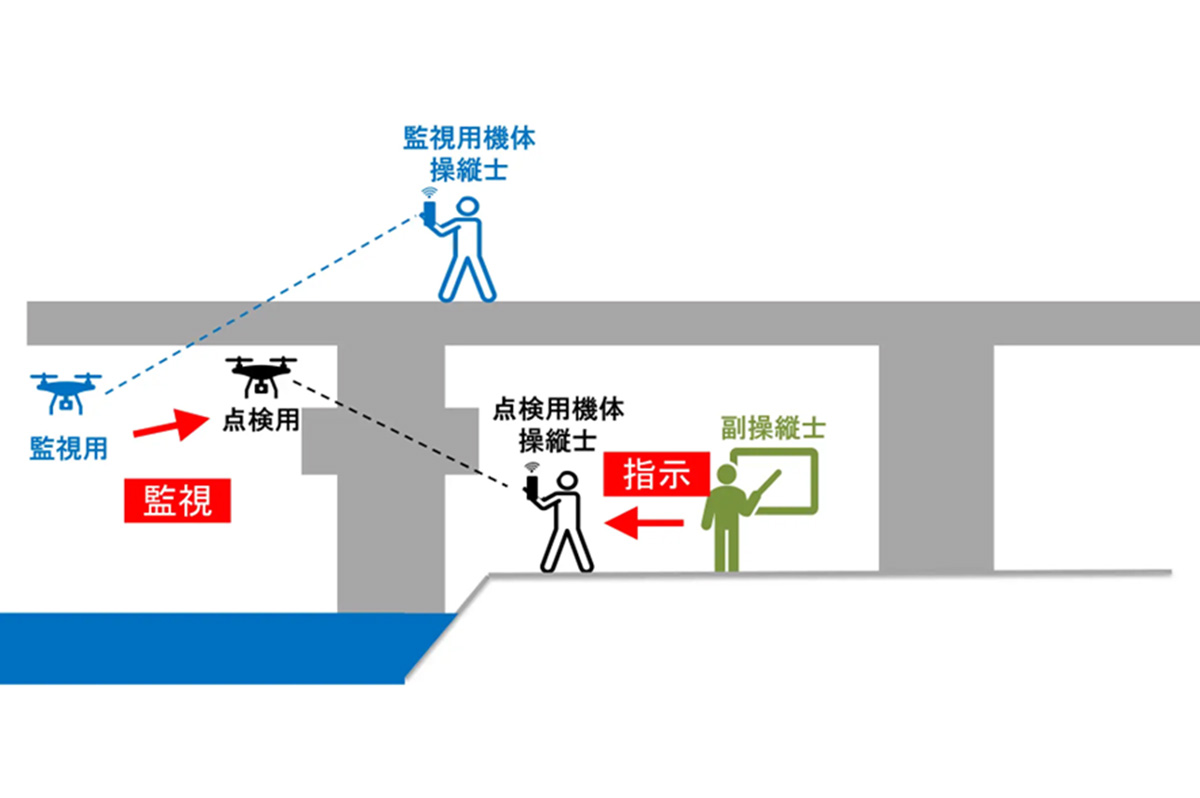

Matrice350RTKによる上空撮影と、ELIOS 3による近接点検の組合わせで、橋梁全体から細部までを網羅する高度な点検が実現。さらに操縦者と副操縦者がタブレット端末を活用し、過去の点検報告書とリアルタイムの映像を照合しながら、効率的な記録と判断が可能となった。加えて、ELIOS 3で狭小部を点検する際、機体が操縦士の視界から外れる状況が発生するため、安全性の観点からMatrice350RTKにより、ELIOS 3の飛行状態を上空から常時監視。これにより、視界外での飛行リスクを最小化し、安全かつ確実な運用が実現した。

ドローン活用により、交通規制や橋梁点検車などの準備簡略化、近接での撮影、橋体に接触しながらの撮影、動画で撮影することによる、撮り忘れなどの人為的ミス削減、点検時間の短縮の効果がある。

今回はドローンを活用し、2機体制による点検の効果やデモンストレーションの内容などについて、ATCLの管理本部 部長の牧野 雄太氏とドローン事業部 課長の井上 貴博氏に話を聞いた。

「プラント」「再エネ」で培った知見が導く「ドローン事業」

左から、ドローン事業部 課長 井上貴博氏、管理本部 部長 牧野雄太氏

――まず、御社の会社概要について教えてください。

牧野雄太氏(以下、牧野氏) 1984年9月に設立し、2025年で41周年を迎えました。本社の兵庫県姫路市を中心に、島根、岩手、福岡、東京にオフィスを構え、全国で5拠点を設置しています。オフィスとは別にドローンスクールも運営しており、姫路校、大阪校と関西を中心に2校設置しています。事業内容は、「プラント」「再生可能エネルギー」「ドローン」の3つの事業編成で運営しています。

創業事業のプラント事業

――プラント事業についてお聞かせください。

牧野氏 プラント事業は地域電力会社での発電プラント設備のEPC (設計・調達・建設)やメンテナンス業務までを一貫して対応しています。ATCLは早くから東京電力様と懇意にさせていただき、福島原発での作業経験があります。最近では中国電力様の島根原発や、三隅火力発電所の各所でも作業経験を積んできました。プラント事業は創業事業であり、当初はこれがメインでした。 契機となったのは2011年3月の東日本大震災です。これにより日本全国の原発が停止を余儀なくされ、ATCLのプラント事業も大きな打撃を受けました。そこで、得意としている発電設備の建設・メンテナンス事業のスキルを活用し、事業範囲を拡張してきたのが、この10数年の流れです。

――次に、再生可能エネルギー事業はいかがでしょうか。

牧野氏 隣接領域に派生した事業の第一弾が再生可能エネルギー事業で、2013年からスタートしました。具体的には、太陽光発電設備でのEPC(設計・調達・建設)やO&M(運営・保守)を一気通貫でサービス提供しています。 事業開始時は、エンジニアは3~4名に留まっていました。しかし、原発事故を契機に政府のエネルギー政策が大きく転換し、また世界的にも持続可能な社会実現への取り組みとしてSDGsが目標として掲げられ、さらに石油価格の高騰といった事情も背景に、近年右肩上がりで成長している事業です。冒頭で申し上げた3事業の中でも、再生可能エネルギー事業はとくに取引のロットが大きいです。

ドローンスクール大阪校

――今回のテーマと大きく関わるドローン事業について教えてください。

牧野氏 ドローン事業は2017年にスタートしました。従来、当社では発電設備を軸に事業展開していましたが、プラント事業や再生可能エネルギー事業においても、自社のDXへの取り組みとして、例えばプラント設備の点検や太陽光発電パネルの点検業務等でドローンを扱っていました。そこから着想し、今後はインフラ点検においてドローンの重要性が増していくとの仮説のもと、「ドローン事業」が発足しました。

ドローン事業の柱はスクール運営とサービス開発になります。事業開始時はドローンが世に広まっていない時期でしたので、そこでドローンを扱える人材を増やすことにしました。現在、スクール運営では、西日本でシェアトップを獲得したと自負しております。 スクール運営とともに機体の販売も展開しています。さらには、ドローンを活用してどのようなソリューションサービスが展開できるのかに注力しています。点検領域でのドローン社会実装を見据え、太陽光パネル、橋梁、発電用プラントの点検業務等での実用化を目指し、試行錯誤しながら進めているところです。

――ドローンスクールにはどのような特徴がありますか。

井上貴博氏(以下、井上氏) 一般的なドローンスクールとの差別化を重視し、ドローンの国家資格講習だけでなくインフラ関係での活用・運用ノウハウも学べる点を強化しています。実地で使える講習も大切にし、サポートもしています。また、私の肌感覚では、新たな技術は東京からスタートして西に流れていく傾向にありますが、最近の大阪や兵庫のドローン技術は東京にそん色なく普及していると感じています。受講生の属性は、個人であれば趣味目的の方や、新たなビジネス展開を検討されている方です。法人であれば、従来行ってきた仕事の中でドローンを採用し、効率化を図ろうとする企業もあります。現在、大手企業の受講も増えており、業種ではプラント系・鉄道系、製造系の法人が受講している傾向にあります。

橋梁点検の課題を「点検+監視」の2機体制で解決

――現在、橋梁点検はどのような課題を抱えているのでしょうか。

井上氏 日本の橋梁は高度成長時代に建設されたものが多く、国土交通省の試算では、2033年ごろには建設後50年以上経つものが全体の63%に達すると示されています。 現在の橋梁点検手法は、原則5年に1回、近接目視で行うことがガイドラインで定められています。この近接目視とは、作業員が手で届く範囲で、目で見ることを指します。

しかし、作業員の減少が現実的な課題となっているため、国全体としてドローンの活用へとシフトしています。橋梁などの維持管理は国や地方自治体が行っていますが、技術者の減少や限られた予算といった問題があります。そのうえ、橋梁は交通の要所ですから、一時的にせよ交通規制をすることの負担も大きいのです。そこで、ドローン活用によるコスト削減や作業の効率化、安全性の向上が進展しています。

ドローンを活用すれば、交通規制や橋梁点検車などの準備を簡略化でき、近接での撮影や、橋体に接触しながらの撮影も可能です。また、動画で撮影することにより、撮り忘れなどの人為的ミス削減や、点検時間の短縮といった効果があります。

――御社が進めているドローンを活用した次世代橋梁点検とは、どのようなものでしょうか。

井上氏 従来のドローン点検との違いは、2機体制で運用しているところです。点検するドローンに加えて監視するドローンを運用することが、画期的な点です。点検するドローンは、球体型のFlyability社製「ELIOS 3」を活用します。このドローンは、従来では点検が困難であった狭小部でも点検が可能で、データを取得できる点が大きな特徴です。しかし、狭小部で飛行させると目視外飛行となり、危険度が高まる可能性があります。その点検用ドローンを監視するため、2機体制としています。監視用ドローンには、DJI社製の「Matrice 350 RTK」を採用しています。「ELIOS 3」だけでなく、現場の状況に応じて様々なメーカーのドローンを活用しています。

――それでは、点検用ドローン「ELIOS 3」の特徴を教えてください。

井上氏 メーカーのFlyability社は、「空飛ぶデータ収集デバイス」のコンセプトのもと、暗くて狭い場所、高い場所など、人が立ち入りにくい環境での点検や測量のために「ELIOS 3」を開発しました。作業員による近接目視の代わりに、撮影対象箇所まで近づいて撮影できます。 特徴は、LiDAR(ライダー)という光レーザー測定器を搭載している点です。周囲をスキャンして高密度の点群マップをリアルタイムで作成します。これにより、ドローンが現在どこにいるのかを正確に把握できるだけでなく、詳細な3Dモデルを生成することができます。ちなみに、ATCLは「ELIOS 3」の国内総代理店であるブルーイノベーション株式会社のゴールドパートナーです。

ライダーを使って取得したデータは、測量や3Dモデリングにも活用します。実際に点検作業を行う際にはタブレットを2つ用意し、前回撮影した時の調書と、今飛んでいる時の動画データを両方並べることで、作業員は重要な箇所を見比べることができます。そのため、撮影している時点で、「この箇所は前回より劣化しているな」「ここは絶対に撮影しないといけない箇所だ」といったことを現場で確認できるのです。これにより、作業が終わった後のデータ確認の手間も省けます。 「ELIOS 3」は、国土交通省のNETIS(新技術情報提供システム)や、道路構造物の点検の効率化・高度化を推進する「点検支援技術性能カタログ」にも登録されており、国が認めた機体として位置付けられています。

点検ドローンのFlyability社製の「ELIOS3」

――次に、監視用ドローン「Matrice 350 RTK」についてお願いします。

井上氏 測量、マッピング、点検ミッション向けに設計された高性能な業務用ドローンです。同じくライダーを搭載可能で、上空からさまざまな角度から、点群データを取得できます。これにより橋梁の外側内側の両方、つまり橋梁全体の点群データを取得します。現状を容易に確認でき、点群処理により、パソコン上で三次元化し、3Dの点群を生成します。一例では、震災などで橋梁が崩落した際、パソコン上で崩落した点群データときれいな点群データをパソコン上で比較できます。

測量、マッピング、点検ミッション向けに設計された高性能な業務用ドローンです。「ELIOS 3」と同じくライダーを搭載可能で、上空からさまざまな角度から点群データを取得できます。これにより、橋梁の外側・内側の両方、つまり橋梁全体の点群データを取得します。現状を容易に確認でき、点群処理により、パソコン上で三次元化し、3Dの点群を生成します。一例として、震災などで橋梁が崩落した際、パソコン上で崩落した点群データと健全時の点群データを比較するといった活用が可能です。

監視用ドローンのDJI社製「Matrice 350 RTK」

デジタルデータの利活用による橋梁点検モデルの概念図

――2025年6月の橋梁点検デモンストレーションについて、詳しくお聞かせください。

井上氏 本デモンストレーションでは、地方自治体や建設コンサルタント各社に参加いただき、今後の橋梁点検の効率化・安全性の向上、そして長期的な予防保全へ活用するデジタルデータについての点検手法を説明しました。具体的には、今申し上げた点検手法を実演し、点群データを見ていただきました。「ELIOS 3」による狭小空間での点検や、データを撮影した後の解析も確認していただきました。

「ELIOS」シリーズのフライトデータ解析ソフト「Inspector」により、飛行データ画面を提示しました。下記画面の左側は「3D点群データ」です。これは簡易的な現場の地図とご理解いただきたいのですが、パソコン上で橋梁のどのあたりを飛行しているかを確認できます。そのほか、画面中央の「静止画」、画面右側の「静止画一覧」を紹介しました。これらを見ることで、過去の調書と今、飛行中の写真を比較確認できました。

フライトデータ解析ソフト「Inspector」にて、飛行データ画面の内容。左側が3D点群データ、中央が「静止画」、右側は「静止画一覧」

インフラDXの社会実装へ、ドローンの可能性を追求

――参加者からの反響はいかがでしたか。

井上氏 「交通規制や高所作業車の準備が簡略化できる点を再確認できた」「安全性が向上した」「機体側が自動で撮影するので、動画の記録による撮影漏れがない。従来であればシャッターの押し忘れがあった」「点群データの取得で3Dによる点群の解析をしたところ、橋梁の『反り』を可視化できた。そこで経年変化を定量的にとらえ、予防保全に直結する部分の知見が得られた」「狭小部の点検に非常に効果的」「人が点検できない損傷部が確認できる性能に驚いた」などのご意見がありました。

――現場監督は、ドローンについてどのような知見を学べばよいのでしょうか。

井上氏 必ずしも現場監督がドローンの運用を行うわけではありませんが、現場で飛行させる際の段取りやパイロット視点での安全管理など最低限の知識や活用の事例を知る必要はあります。現場やお客様からの要望により、最適なドローンは変わってきますので、様々なドローンの知識や運用方法について理解しておくことが肝要です。

多くの地方自治体職員や建設コンサルタント社員が参加したデモンストレーション

――今後の展開を教えてください。

井上氏 橋梁点検に限らず、高速道路など点検が必要な構造物は多い反面、労働力が減少しているという課題があります。そこでIoT機器を使用し、効率化することが大切です。ドローンも決して万能ではなく、あくまで色々な業務の中の一部を効率化できるものです。ドローンは誕生当初からバージョンアップが激しく、常に情報をキャッチアップする必要があります。さまざまな構造物の点検で培った知見をもとに、遠隔の監視やドローンの自動航行を上手く点検に組み込み、現場のDXの社会実装を進めていきたいです。

また、プラント設備、鉄道高架橋など、社会を支えるインフラは数多くあります。その点検が求められていますが、ドローンの利活用を進め、社会実装へと進展させたいです。特に鉄道は私たちの生活を支えるインフラの一つでありながら、労働力が減少しているため、効率化を図る必要があります。そこで、ドローンを使用した検証サポートにも力を入れていきます。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。