身近なもので土木模型を作る

土木研究所と国土技術政策総合研究所の「土木の日」イベントでは、実際の研究で使用している実験装置や、この日のために作成したミニ模型やミニ実験を使って、最新の土木技術を体験してもらう。

土木研究所の構造メンテナンス研究センター・橋梁構造研究グループでは、「杭基礎」と「免振橋」に関する展示を実施。杭頭が固定されている時と固定されていない時で、地震の揺れがどのように変わるのかを、ペットボトルとお菓子用のゼラチンという、一般の家庭にもある身近なものを使った手作りの土木模型で説明した。

ペットボトルなど身近なものを使って作った土木模型

この模型を考案したのは、土木研究所の田中芳樹主任研究員(構造メンテナンス研究センター・橋梁構造研究グループ)。模型の杭を何で固定しようかと考えていた時に、奥さんから「お菓子用のゼラチンを使ってみたら?」と、アドバイスを受けてできたものだそうだ。

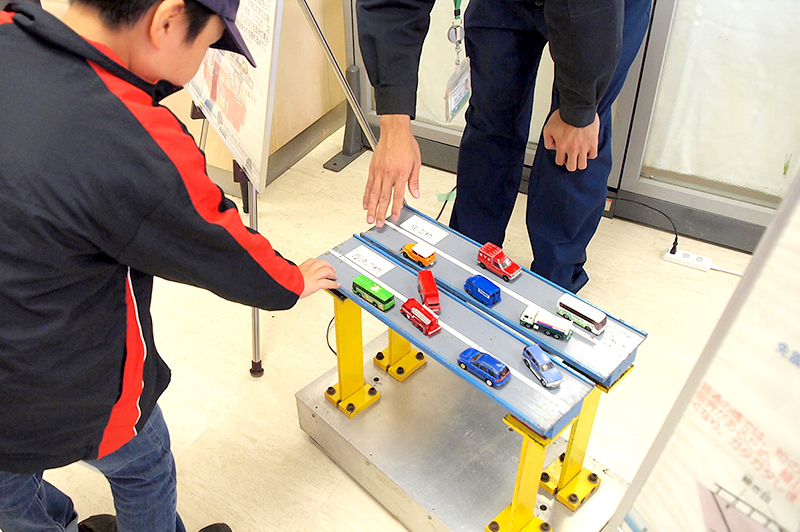

また、普通の橋と「免震橋」で揺れの違いを見る実験では、ミニカーを使っていたせいか、男の子に人気だった。

「免震橋」と「普通の橋」で揺れの強さを比較

液状化現象を簡単に説明

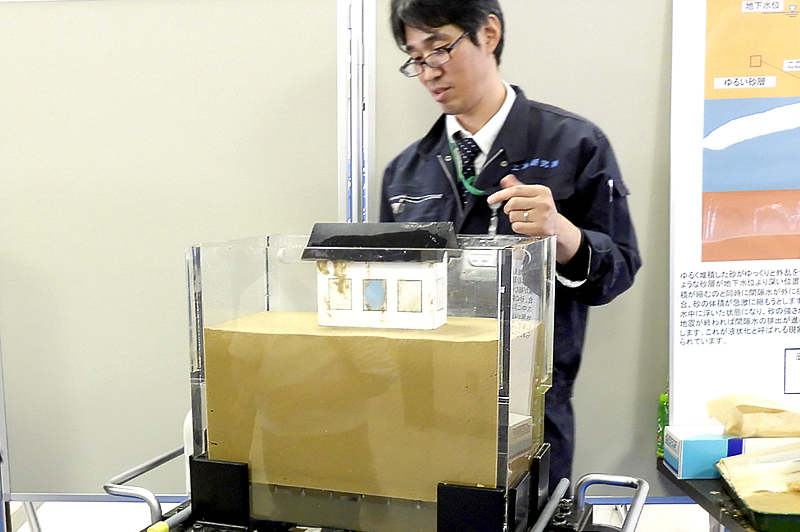

地質・地盤研究グループ土質・振動チームでは、「液状化現象」に関する展示を行った。

土と水の入った水槽をしばらく放置し、水が土に充分染み込んだところで家の模型を土の上に置き、水槽を叩いて衝撃(地震の揺れ)を与えると、土の中から水が湧き上がってきて、模型の家が倒れてしまうという実験だ。

液状化現象のメカニズムを再現

液状化のメカニズム自体は難しいものだが、子どもたちには「水が一番軽くて、次に土、次に家の順に重いよね。だから、振動を与えると一番軽い水が一番上になって、家が一番下に沈むんだよ」と、子どもでも分かりやすい言葉を選んで説明していた。

ちなみに、この模型はあくまでも施設見学の時に説明するための簡易的なもので、実際の研究では遠心力を作用させることで実物大実験に近い結果が得られる「大型動的遠心力載荷試験装置」を使用している。

迫力満点のダム水理実験施設

今年の夏、西日本豪雨の際にダムを放流して、結果的に川が氾濫したことが大きな問題となったが、ダムの底に土砂が貯まると、その分ダムの貯水量が減るので、定期的な浚渫・排砂は必須だ。

水工研究グループ水理チームの「ダム水理実験施設」では、ダムの模型を使って、ダムの底にたまった土や砂をどうやって取り出すかについて説明していた。

洪水に耐える!「八ッ場ダム」の水流実験

水流の水位差のエネルギーを利用する電源不要の「潜行吸引式排砂管」や、既存のダムに設置することで堆砂を防ぐ「土砂バイパス施設」の模型などを公開。大型の実験施設から大量の水が流れる様を目の当たりにした子どもたちは、その迫力に目が離せないようだった。

土砂バイパス施設模型(左)と潜行吸引式排砂管(右)

こういうPR活動が大事ですね。

土木とか建機を好きなのはやっぱ子供ですから、若いうちに土木に興味を持たせるのは良い活動ですね。デミーとマツはPR活動が上手いので別格ですが、こういう団体の活動ももっと大きなムーブメントになればいいよね。土木の人手不足も減って。