BIMが注目を浴びる理由とは?

ここ数年、BIMという言葉をよく聞くようになった。

BIMとは「Building Information Modeling」を省略したもの。日本語にすると「情報を持った建築模型を形成する」ということになる。BIMが従来の3Dモデリングソフトと違う点は、「模型が情報を持っている」ことだ。その情報こそ、BIMが注目を浴びる理由にもなっている。

さらに「BIMはデータベースだ」「BIMはワークフローだ」などとさまざまな表現をされる。なぜこのように言われているのか、BIMとは一体何なのかを、簡単に紹介していく。

BIMとAutoCADの違い

「情報を持った建築模型」と聞いても、首をかしげる方も多いだろう。「建築模型に情報を取り込んでいきましょう」と言われても、なんのことだかイメージできない。

ここでいう「情報」とは、寸法、材質、構造、重量、価格、商品型番…などを指す。BIMでは壁ツール、ドアツール、窓ツールなど各要素ごとに情報を持っている。これを用いて図面及び3Dモデルを作成するのだ。

例えば、壁を描きたい/作りたい場合は、壁の属性を設定し、壁ツールで壁を作成したい場所をクリックしていけばいい。

属性を設定することを除いては、AutoCADで線を描くのと同じ感覚で寸法、壁厚、躯体材質、仕上材質、表面積などの情報を持つ壁が2D上だけではなく、3D上でも作成される。

モデルが情報を持っている

もちろん、このデータは随時修正が可能だ。例えば、窓の寸法や位置を変更したい場合、BIMでは至って簡単にできる。窓を選択し、その属性(今回は窓の寸法)の数字を書き換えるだけでいい。

一方、AutoCADではどうだろうか?窓の一端の複数の線を選択し移動させることで、寸法を変更するだろう。関係する線を複数回いじることになるが、単純作業と思えばまだ許せる。だが、図面は決して平面図一枚だけではない。少なくとも立面図、展開図、断面図、建具表や詳細図などがあるだろう。

AutoCADでは、これらを一つずつ修正していかなくてはならない。いくら単純作業とは言え、修正があるたびにこれら全てを描き直すのは効率が悪い。それに、もしそのうちの一図面を修正し忘れたなんてことになれば、相当面倒なことになる。

BIMでは、窓の属性を変更することによって窓の情報が更新される。すると、3Dモデルとその窓が描かれている図面全てが情報通りに更新される。もちろん、建具表内の数字表記の寸法もいっしょに更新される。「そんな都合のいい話あってたまるか!」と思う方もいるかもしれない。だが、全てが”情報”で作成されているBIMであれば実現できる。

このように、”情報”から2Dと3Dを生成できることが、「BIMはデータベース」と言われている所以だ。

BIMはワークフローに革命をもたらす

「BIMはワークフローだ」と表現されることも多い。前述のように、情報を入力/変更するだけで、3Dモデルや全ての図面にその入力/変更が反映されるということが既に大きな突破だ。ただ、それだけではワークフローとまでは言えない。

BIMは従来のワークフローに革命をもたらしてくれる。その鍵は3Dが持っている。

BIMを使えば、今までどおりに図面を書くだけで3Dモデルが建ち上がる。つまり、今までの作業量を増やさず、気軽に「見える化」ができるのだ。これにより、ワークフローは大きく変わってくる。

例えば、基本設計では周辺建築の高さ関係や意匠の簡易検討等を、早い段階で簡単に行えるようになる。実施設計では、納まりの検討、構造や設備の関係性などを目で直接見て確認/調整することもできる。

今までどおりに図面を書くだけで3Dモデルが建ち上がる

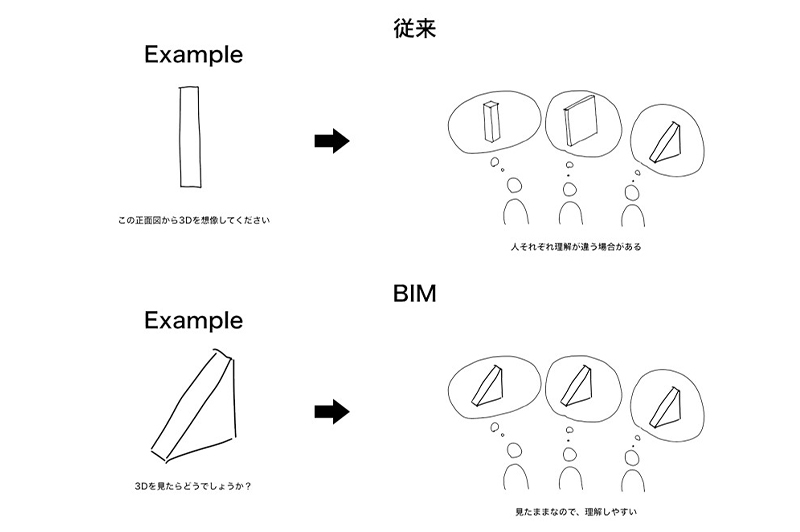

これらは従来の2D図面でもできたかもしれない。しかし、2D図面を見て判断するより、3Dモデルを見ながら検討するほうが断然直観的で、見落としも少ない。

さらに、2D図面を見て適切な問題点を挙げることができるようになるまでは時間と経験が不可欠だが、3Dモデルであれば新入社員でも理解しやすく、問題点も見つけやすい。

2D図面より3Dモデルのほうが断然直観的だ

BIMによって「見える化」ができるようになれば、クライアントにもメリットがある。クライアントの中には図面を読めない人も多い。しかし、3Dモデルを見て理解できないという人はいないだろう。

早い段階から3Dモデルを用いて説明、検討することができれば、クライアントもすぐに設計を理解でき、要望もより明確に返ってくるはずだ。

BIMは労働時間の短縮にもつながるが、それ以上にクライアントの満足感を大幅に高めることができるだろう。

デザイナーとクライアントの認識の相違を防ぐ

さらに、BIMを使うことで、検討が必要な要素に関する「確認」「調整」「解決」の速度が著しく上がる。基本設計と実施設計のどちらも、単純に図面を描くだけで、すぐにでき上がるからだ。

確認、調整、解決といたTry & Errorの繰り返しは、本来一番時間の掛かる部分だ。もし、これを早い段階でスムーズに解決することができれば、これは革命的というほかない。

日本建設業連合会のBIM専門部会では、「BIMモデルによる問題確認、調整、解決」の一連の作業を「BIMモデル合意」と呼んでいる。「BIMモデル合意」こそ、「BIMがワークフロー」と言われる要因だろう。

BIMの導入こそ作業効率を向上させる

BIMは基本設計、実施設計、専門工事など、業務の種類を問わず導入することができる。今はまだ、BIMを本格的に導入している会社が少ない。そのため、仕事を受けるとまず、他社の描いた図面を描き直すという作業をしなけらばならない。これはとても非効率的な作業だ。

もし、それぞれの会社がBIMを導入すれば、図面を描き直すという非効率的作業をしなくて済むし、お互いの交流もスムーズにいく。

この文章を読んでBIMが便利だと思った方々には、是非周りの方々に広めてほしい。筆者は、より多くの方、より多くの会社にBIMの良さを知ってもらい、BIMがいち早く普及され、より効率な仕事ができるようになることを心より願っている。

次は、2大BIMソフト「Revit」と「ArchiCAD」の違いや導入方法などについても解説したい。

連載待ってる!

表現が分かりやすくて面白かった

世の中に溢れてるBIMの解説記事は書いてる奴の自己満足で分かりにくいのが多すぎる

分かる。かっこつけた文でみっともない建築野郎が多すぎる。

設計作業においてはイメージの具現化に思考が途切れない事が重要だ。現在CADは、マウスジェスチャーだけで完結するJWに音声認識による音声コマンド、音声入力機能を付加して使用している。五感に近づけることでよりスムーズな思考の継続が可能だ。

BIMについては初心者だが、このご時世、何故デフォルトで音声認識機能がないのか不思議でならない。

更には、手順に行き詰まるたびに、マニュアルに目を通す作業は無駄としか思えない。なぜ入力後の次の手順を、ポップアップでガイドするくらいの発想が思いつかないのかも気になるところ。

これだけで習熟期間は大幅に軽減されるだろう。

いずれは AI 取って替わるこれらの作業、各ベンダーに求められるのは発想の転換ではないか?

開発者の思惑や意図に設計者が合わすというのは本末転倒..という気がしてならない。

わかりやすい記事見つけた。BIM界隈は難しい言葉使いたがるヤツ多いから高感度高い。

非常に興味深い記事で楽しく拝見させて頂きました。

今後BIMを勉強していきたいと思っているので大変参考になり、

また、BIMの魅力をわかりやすく解説されており次回の記事も

楽しみにしております

BIM・CIMは非常に有用だとは思いますが、いかんせん現在では3Dモデリングに費用と手間がかかりすぎます。

BIM用の3Dモデリングソフトも、まだまだ使いづらくて、さくさくモデリングにはほど遠い状況。

また3Dモデルから2Dの設計図、施工図にする機能も貧弱で、相当手直ししないと実際に使える2D図面にならないと聞いています。

以前一世を風靡したSketchupかそれよりもっと簡単!という状況になれば、がぜん変わってくるのかなとは思いますが・・・