建コン業界でも「ウェルビーイング」な働き方を

ここで、ウェルビーイングとは何か?について解説します。

厚生労働省職業安定局の雇用政策研究会報告書(2019年7月)では、我が国が目指すべき姿として「一人ひとりの豊かで健康的な職業人生の実現、人口減少下での我が国の経済の維持・発展」を掲げ、そのための働き方の方向性として、次のような報告がなされています。

「労働者一人ひとりが、自ら望む生き方に沿った豊かで健康的な職業人生を安心して送れる社会を築いていくためには、公正な労働条件の下、失業等を経ても職業キャリアの安定が図られ、かつ、労働者が自らの希望に応じて働き方を選択できる多様性が確保されることによって、就業面からのウェルビーイングの向上を図ることが重要である。(中略)就業面からのウェルビーイングの向上が、労働者一人ひとりの能力発揮を通じ、企業の生産性の向上に寄与し、また、企業の生産性向上は、就業面からのウェルビーイングの向上を図るための原資をもたらすものである。」

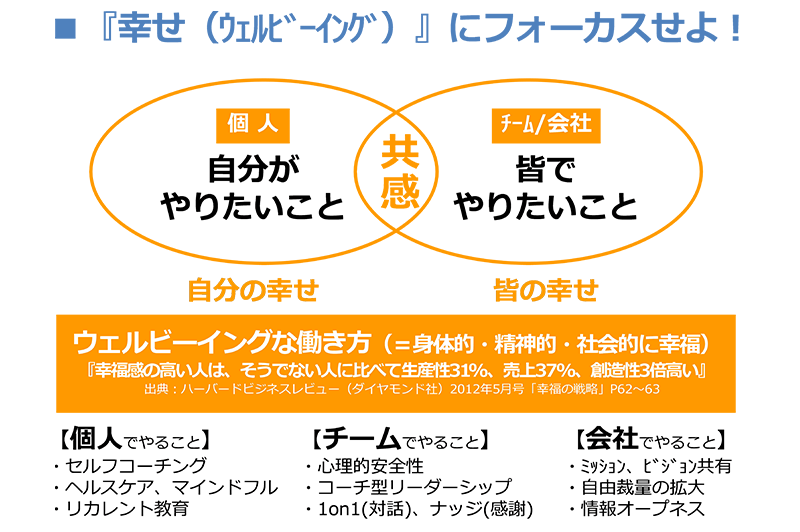

ここで言うウェルビーイングとは、「個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあること」を意味する概念と定義され、「幸福」と翻訳される場合も多い言葉です。

そして、この幸福に関する研究は、実に年に1,000件もの論文が発表されるほど注目されており、「幸福感の高い社員は、そうでない社員に比べ生産性が31%、売上が37%、創造性が3倍高い(出典:ハーバードビジネスレビュー(ダイヤモンド社)2012年5月号)」というような成果が実証されています。

こう見ていくと、生産性の向上はスタート地点ではなく、あくまでスタート地点は、一人ひとりの幸せな働き方の実現であって、生産性向上はその結果、つまりゴールであると言えるような気がします。

今の世の中の議論は、生産性向上しかフォーカスされず、一人ひとりの幸せな働き方はないがしろにされているような気もします。

若手の会では、ここに本質的な問題があるとして、まず一人ひとりの幸せ(=ウェルビーイング)な働き方の実現を目指して、具体的なアクションを行っていくこととしています。

【第1弾】内発的モチベーション向上セミナー(個人)

- 自分のやりたいこと(=WILL)に向き合い、その実現に向け自ら決断し、自走するモチベーション高い状態をつくるためのセルフコーチングを学ぶ。

【第2段】コーチ型リーダシップセミナー(チーム)

- チームの心理的安全性を高めるため、トップダウンによる指示・命令ではなく、メンバーの主体性を引き出し、自立した行動を促すコーチ型リーダーリップを学ぶ。

業界変革に向けて、熱量高く自走できる人が一人でも増えるように。

一定レベルまで給与が上がらないと幸福以前の問題な気がする。やりがい搾取なんて言葉も流行ったけど。

やりがいや働きやすさと給与の底上げは両輪でやっていかないとダメだよね。建設業は日給制や日給月給制に代表されるように、特に給与と幸福(働きやすさ、労働時間等)がトレードオフになってる。どっちか手に入れるためにはどっちかを失わなきゃいけないなんて状況はおかしい。まずは最低でも完全週休二日制&完全月給制にしないと。

仰る通りですね!

年収レベルで750万円を境に、金銭的報酬とモチベーションの相関が低くなっていくという研究もありますね。

また、金銭的報酬は短期的な効果しかなく、長期的に見ると逆に悪影響(増えないと不満になる)を及ぼすという話もよく聞きます。

コンサルが建設業全体より低いのは意外だけど、それより公務員とかに次いで建設業の数値が高いのは驚き。大体並んで扱われる運送業はめちゃくちゃ低いのに。

ですよね。建設業界のエンゲージメントって、全業界の中では決して低くないんですよ。

外と比較しないと、実態なんてわからないということですよね。

単に卑下しているだけの可能性も大いにあると。

>一人ひとりの幸せな働き方の実現であって、生産性向上はその結果

その通りだと思います。

身体的・精神的・社会的に幸福である状態があるから、仕事に専念できるのでしょうし。

そういう健康面までケアしてくれるマネージャーだと、働きがいがあるのかなと思いました。

自分の幸せな働き方とは何かをどこまで明確化できるか、そして働くチームメンバーと共有できるか、とても大事なことだと感じております。

これこそが、Googleの研究でも出てくる「心理的安全性」だと思っています。

そういう理解あるマネジャーが増えることで、幸せの総和が増すんでしょうね~!!