インフラの老朽化で、道路陥没は必ず増える

――大深度地下の利用により、道路直下でのシールド工事も多いですが、陥没防止対策は。

三木部長 2007年に国土交通省 近畿地方整備局から、道路下のシールド工事に対し、事前、施工中や事後で空洞調査を実施することを示した「シールド工事占用許可条件と解説(案)」を策定していますが、道路陥没しないよう、常に良好な状況を担保するような試みは、国の一部の機関等では実施されていても、全国的に展開されていないのが実情です。

――道路インフラは高度経済成長期に建設されたものが多く、老朽化で道路陥没が続々と発生するのでは?

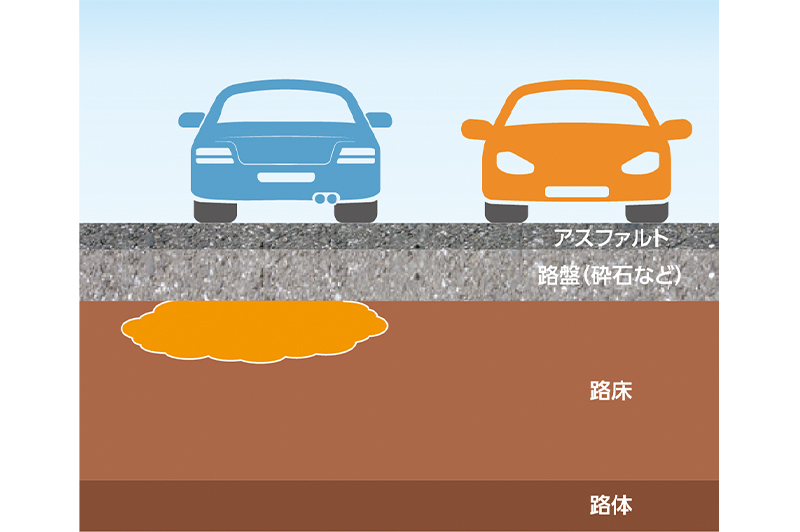

三木部長 増えていくでしょう。日本は前回開催の東京五輪の少し前、つまり50年以上前に道路や埋設管の整備をスタートしています。公共構造物の耐久年数は50年のため、これから水道管やガス管といった埋設管の損傷等に起因する道路陥没の発生は必然的です。ですから、道路陥没対策は待ったなしの状況と言えます。

――地震などの災害により、道路陥没の発生例も増える?

三木部長 2004年に発生した新潟県の中越地震の事例によれば、震度5強以上の地震では、震度5弱以下の地震よりも道路下の空洞発生件数が増えることが明らかになっています。巨大地震が発生すると、地下に潜在していた空洞が揺れによって道路上層部に押し上げられ、結果として道路陥没が発生する確率も高まるわけです。

今後、首都直下地震や南海トラフ地震などが予想されていますが、地震により道路陥没が発生すると救急車や消防車は迂回しなければならず、人命にも関わる問題になります。このような意味でも、道路は国民にとって重要な社会インフラですので、道路陥没は社会的な問題です。

道路の空洞充てんの切り札

――道路の陥没には、どのように対応すればいい?

三木部長 博多のような大規模な陥没を早期に復旧させるためには、従来工法で言えば、流動化処理土のように流し込みながら、固めて補修する方法がベターだと思います。

しかし、膨大な数の空洞を、安価に充てんしていくためには、従来工法のモルタルや流動化処理土での充てんでは難しい面もあります。例えば、モルタルでの充てんでは、一日1か所あたりの施工になりますし、重量があるため、再空洞が生じる可能性もあります。またカチカチに固まるため、別の水道工事などをする際の道路掘削の障害になり、このモルタルの塊を除去するのに一日は掛かります。

そこで、当社では小規模の道路陥没をより早く、安価に補修するため、「テラテック工法」を提案しています。この工法は、道路面に十円玉くらいの穴を2~3個あけ、空洞に「テラテック樹脂」という硬質発泡ウレタン樹脂を注入し、空洞を充てんしていきます。

「テラテック工法」の施工イメージ

硬化時間は約30分と短く、一日当たり200m2ほど施工可能です。また、1m2当たり最低19tの耐荷重で、施工後すぐに大型トラックの通行も可能です。また、テラテック樹脂は、1m3あたり約50kgと軽量なので、次の工事の障害にならず簡単に除去することもできます。こうした施工性の高さなどから、現時点で年間約300件のや建築工事などで実用化されています。

テラテック工法による施工のようす

――空洞は、どのように見つける?

三木部長 有名な技術では、路面下空洞調査などを手掛けるジオ・サーチ株式会社が、道路・港湾・空港施設等の路面下に発生した空洞などを独自開発した「スケルカ(透ける化)」技術を用いて、探知しています。同社の冨田洋社長は私にとって恩師であり、懇意にさせていただいております。まずジオ・サーチが正確に空洞を探知し、そして当社が的確に充填すれば、社会が求めている道路陥没防止対策が実現できると考えています。

――今後、国や地方自治体は、道路陥没対策をどう進めていくべき?

三木部長 博多や調布などの事例によって国民の関心度が高まり、「道路陥没」のキーワードに極めて敏感になっています。「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」も閣議決定されましたが、当初案では道路や港湾の陥没対策も入っていましたが、現状では道路について明記はされていません。

予算自体は恐らく、それほど多く割かれてはいないでしょうが、今は解決する方法も順調に積み上げていますので、まずは空洞探知と充てんを紐づけて各担当課が予算取りを行ってほしいですし、補助金についても検討をしていくべきだと考えています。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。