土木学会「インフラ概成論からの脱却を」

土木学会(谷口博昭会長)は、道路・河川・港湾を対象とした「日本のインフラ体力診断」のレポートを作成、諸外国との比較した整備水準も示している点が注目された。

日本の財政当局からの「日本の社会資本整備は概成しつつある」との指摘を受け、ここ数年、防災・減災、国土強靭化の緊急対策や加速化対策が実施されているものの、1996年をピークにインフラ投資は半減しているのが実情だ。一方、アメリカのバイデン大統領やイギリスのジョンソン首相は、ポストコロナ時代を見据え、大胆な積極財政政策に舵を切っている。

本当に日本の社会資本整備は概成しているのか。整備水準を国際比較すると、それに疑問符が生じることもこのレポートで明らかになった。

土木学会では、「インフラ体力診断小委員会」(家田仁委員長)を設置し、「日本のインフラ体力を分析・診断し、国民に向けて成果をとりまとめた。このレポートを紹介するとともに、9月22日に行われた記者会見の内容を報告する。

家田委員長は会見で、「平成の30年間は、世界のインフラの情勢を比較すると停滞していたのではないでしょうか。日本は量的だけではなく、新しい技術、コンセプトや新制度などの質にも挑戦をしつつ、新たなインフラづくり、国土づくりをしていくことが、長期的にみて日本の躍進の糧になる」と語った。

高規格幹線道路延長は諸外国と比較して短い

2021年4月1日現在、12,082km(計画延長の86%)の高規格幹線道路が開通している一方で、残り14%が未開通で、事業化もされていない調査中区間が西日本や北海道に多く偏在している。

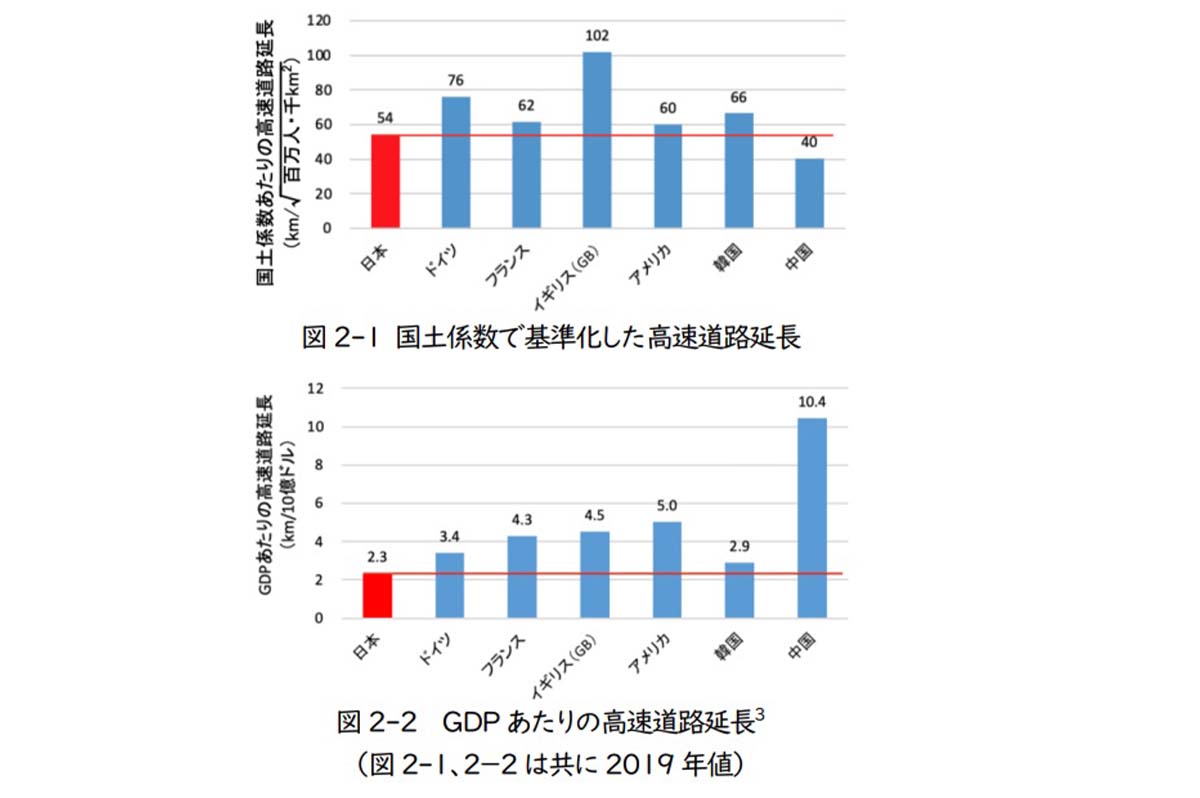

そもそも地域に道路はどのくらい必要なのか。または地域の実際の道路量は多いのか少ないのか。この疑問に対する答えの一つに「国土係数理論」がある。この国土係数理論とは,地域にあるべき道路総延長が地域の人口と面積の積の平方根に比例する、というもの。そこで実際の道路の延長をこの国土係数の値により基準化し、比較すれば、交通ネットワークの相対的な充実度を判断できるワケだ。

今回、土木学会では「国土係数あたりの高速道路延長」で国際比較すると、日本の高規格幹線道路延長はドイツ、フランス、イギリス、アメリカ、さらに韓国よりも短いこと、またその国の経済活動を支えるという観点から経済規模を表すGDPを用いて基準化すると、日本が比較対象国で最も低いという結果になった(図参照)。

高規格幹線道路延長を国土係数やGDPで比較

明治期の早期からインフラを整備し続けていた日本と、韓国などの後進国を比べるのがナンセンス。

公共事業は悪だ、コンクリートから人へ、で必要以上に国民が土木事業を叩きすぎた結果、インフラは老朽化し土木技術者の質も低下したからだろ。

冷戦終結とバブル崩壊がこの流れを加速させた。

土木だけは社会主義的に進めなければならなかった。