建設業界でも女性技術者の活躍が目立つようになった昨今、ネットワークや団体の設立も活発になっています。施工の神様でも幾度となく取り上げた、日本建築仕上学会の企画事業委員会の下部組織として活動している「女性ネットワークの会」もそのうちの有力団体といえます。

活動内容などについては、ぜひ過去記事の「女性建設技術者の「草分け的存在」が告白する逆境・出産・仕事術とは?」を参考にして、読んでいただければと思います。

建設業に携わる女性は年々増加傾向にあるものの、職人や現場を管理する立場となると、まだまだ少数派です。女性ネットワークの会は、女性ならではの悩みの相談や共有できる相手を見つけられるよう、企業の垣根を超えた女性技術者の交流の場としての役割を果たしています。

活動内容については『今、建築仕上女子がアツい』『続・今、建築仕上女子がアツい』を電子書籍で発刊し、これまでの活動をこの2冊に凝縮しています。現在、日本建築仕上学会は個人正会員320名、法人正会員115社、準会員33名、名誉会員17名が在籍しており(2022年7月4日現在)、運営委員は28名で男性が4人います。

これまでも研修会や講習会、現場で働く女性に対してのアンケートを実施してきました。9年目を迎える2022年10月6日には、ZOOMウェビナーで女性が活躍するためのDXをテーマに、オンライン講習会を開催する予定です。

今回、女性ネットワークの会で実施している第4回建築現場で働く女性への内容などについてに及ぶアンケート内容などについて、日本建築仕上学会女性ネットワークの会で主査をつとめる熊野康子さん(株式会社フジタ)に話を聞きました。

女性技術者は「既婚子育て中」が増加し、属性に変化

――建築現場で働く女性へのアンケートも第4回目(2021年3月1日~5月14日)が実施されました。施工の神様でも、「70%超が「男女差」を感じる。建築現場で働く女性の意識調査 by 日本建築仕上学会 女性ネットワークの会」で2回目までのアンケートを掲載しています。

熊野康子さん(以下、熊野主査) 第3回目のアンケートまでは用紙を使っていましたが、4回目からはWEBを活用したところ、参加者が増え、最多の304名となったといいます。2回目までの参加者は首都圏が中心でしたが、女性ネットワークが(一財)建設業振興基金の「建設産業女性定着支援ネットワーク」に登録している関係で、事務局がアンケートについて地方の女子団体にも参加を呼びかけていただいた結果、地方の参加も増えていました。

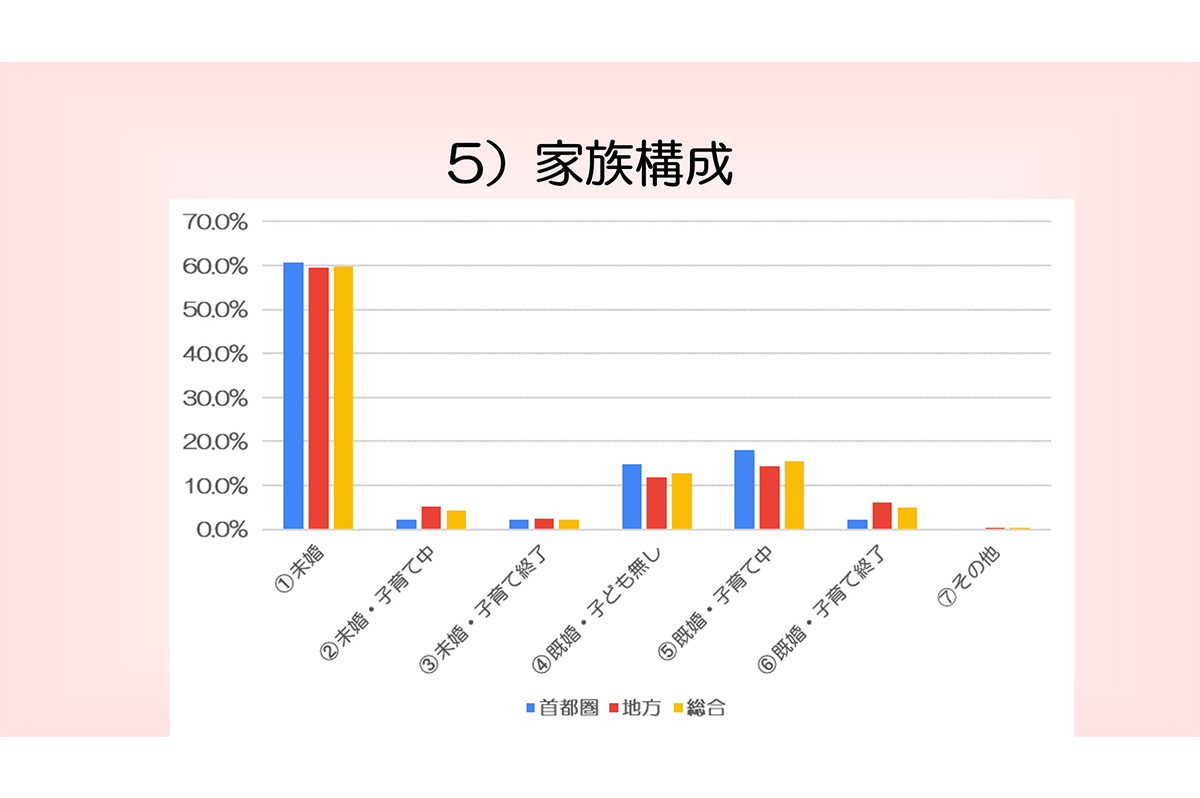

属性で言えば、2015年時点では「未婚」が大多数を占めており、「既婚・子育て中」はほぼゼロに近かったのですが、4回目アンケートでは2割弱まで増えており、女性技術者も未婚から子育てをしながら、建築での仕事をしている人が増えている実態が明らかになりました。しかし、「未婚」は今でも6割強と高い水準にあります。

第4回目(2021年3月1日~5月14日)建築現場で働く女性へのアンケートによると、「未婚者」は依然多い。しかし、「既婚・子育て中」は1回目ではほぼゼロであったが、今回の4回目アンケートでは2割弱となって、女性技術者の属性も年々変化している。

首都圏は「給料が良い」が「勤務時間が長い」

――建築現場の仕事でよいと思うところについて聞いていますね。

熊野主査 首都圏と地方では大きな差がありませんが、首都圏の方が「給料が良い」や「体を動かせる」の回答は地方よりも高かったです。また、首都圏と地方で共通して高かったのが「楽しい」「責任がある」でした。

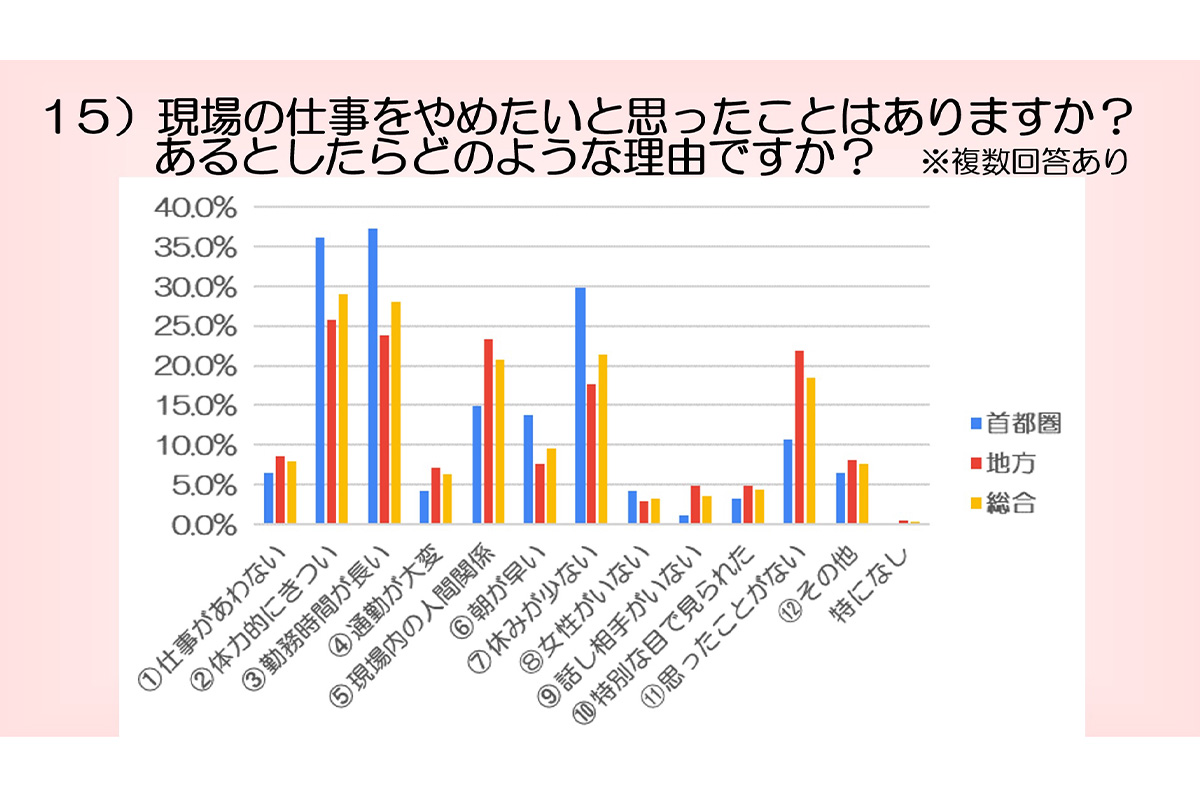

一方、「現場の仕事をやめたいと思ったことがありますか。あるとすればどのような理由ですか」についても聞いたところ、首都圏の方が「体力的にきつい」「勤務時間が長い」や「休みが少ない」の回答が多かったです。

この理由は、首都圏でありつつも郊外の仕事が増えていることに起因していると思われます。

首都圏の方が「休みが少ない」、「勤務時間が長い」という結果は、郊外での工事が増えたことに起因しているのではと推定される

妊娠が判明したら、内勤への異動希望が多い

――現場勤務のとき妊娠が判明したらどうしますかという質問もありますね。

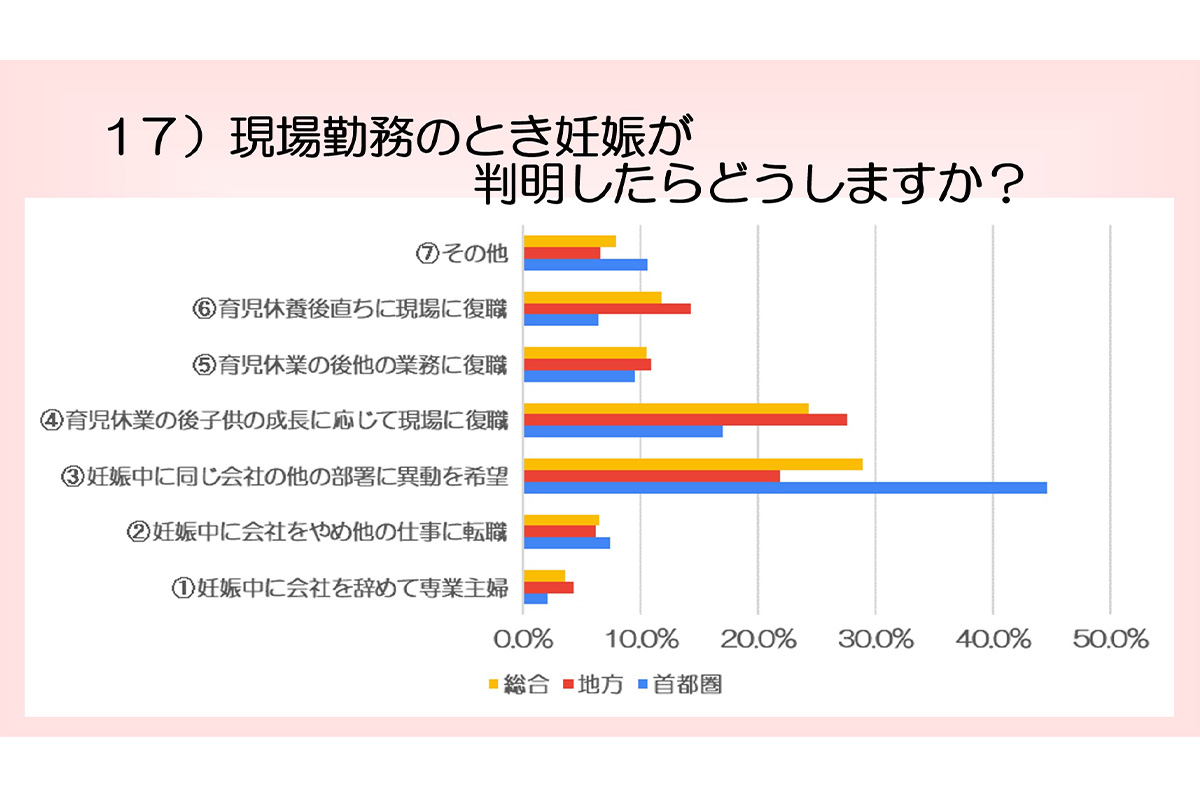

熊野主査 この質問はとくに男性にはなかなか理解してもらえないかもしれませんね。たとえば、「現場は無理ではないかと」とご自分で思われている方もいるようです。一般的に、現場勤務の方で妊娠がわかると、同じ会社の他の部署、具体的には内勤の部署への異動を希望される方が多い傾向にあるようです。

しかし、地方では「育児休暇の後、子どもの成長に応じて現場に復帰」「育児休業の後、直ちに現場に復職」が首都圏と比較すると多い。つまり、地方は男女問わず現場技術者が不足している傾向もあり、現場復帰を望む女性も多いのではないかと思います。首都圏でも育児休業の後、建築現場の方に復帰する人も増えています。

妊娠判明後は首都圏では、内勤部署に異動するケースが多く、地方では、現場復帰も多い

男性育児休暇へ否定的な理由は「夫の世話が必要だから」

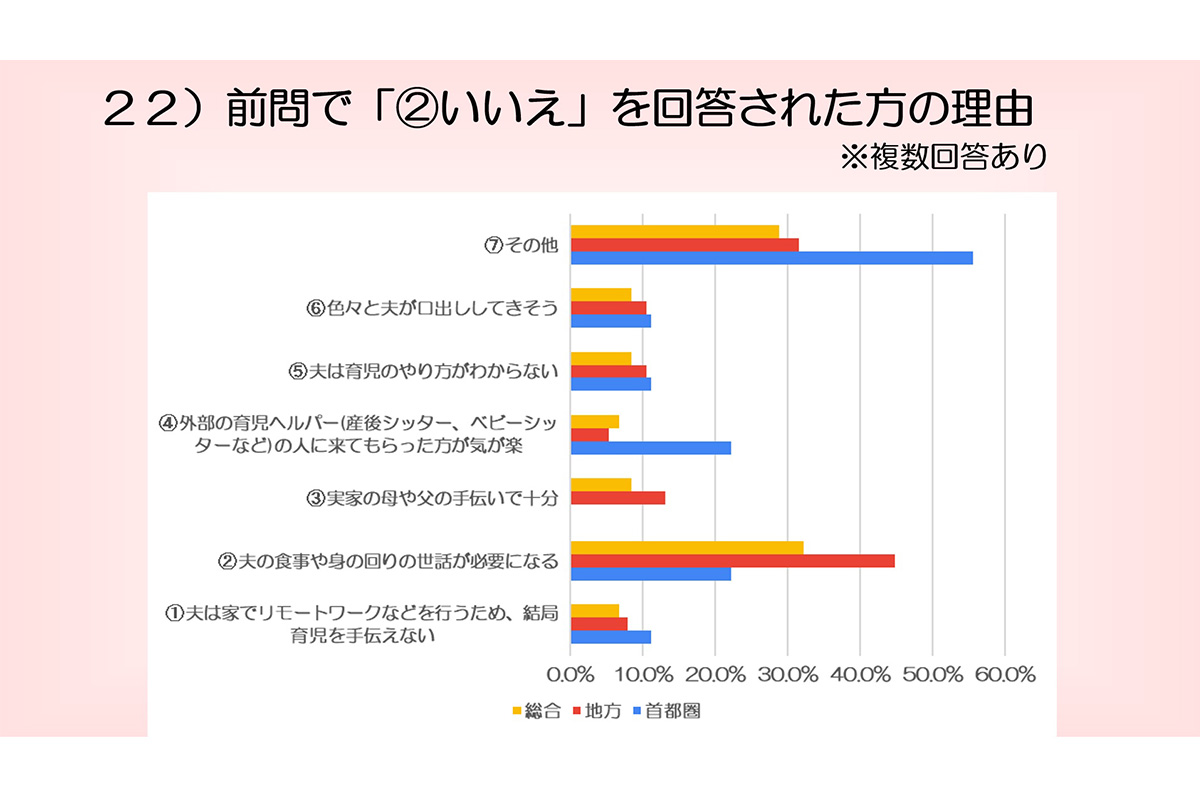

熊野主査 また、「男性は育児休暇を取得すべきか」という質問に「はい」と答えた女性は首都圏、地方ともに高いのですが、まだ少数の否定的な考え方もあります。

地方に目立つものでは「夫の食事や身の回りの世話が必要になるのではないか」という回答があります。一方、首都圏では「外部の育児ヘルパーの人に来てもらった方が気は楽」という回答が多いようです。

首都圏とは異なり、地方では祖母・祖父のお手伝い、あるいは夫に頼るケースが多いということもわかりました。特に地方では、「実家の母や父の手伝いで十分」との回答も一定数見られましたが、首都圏では逆にゼロです。これは首都圏では核家族化が進み、同居していないことがわかる結果でした。

男性の育休取得は大多数が賛成であったが一部反対意見も見られた

――回答の年齢層の変遷は。

熊野主査 1回目のアンケートでの回答者で一番多かった比率は25~30歳の方々です。これが、4回目のアンケートではこの層がよりも、40歳以上の層の比率が増えている傾向にあります。このアンケートは8年間実施していますので年齢層も年々40歳以上の層に移行している印象を受けます。また、子育て真っ最中の35~40歳あたりの層は比率が少ないです。恐らくこの時期は内勤に異動されたか、別の仕事をしているものと思われます。

私も経験がありますが、お子さんの年齢が高くなるとPTA関係で学校に行かなければならないなど、別の子育ての大変さがあります。体力的に少し無理ができなくなります。

「フルハーネス型安全帯」に不満

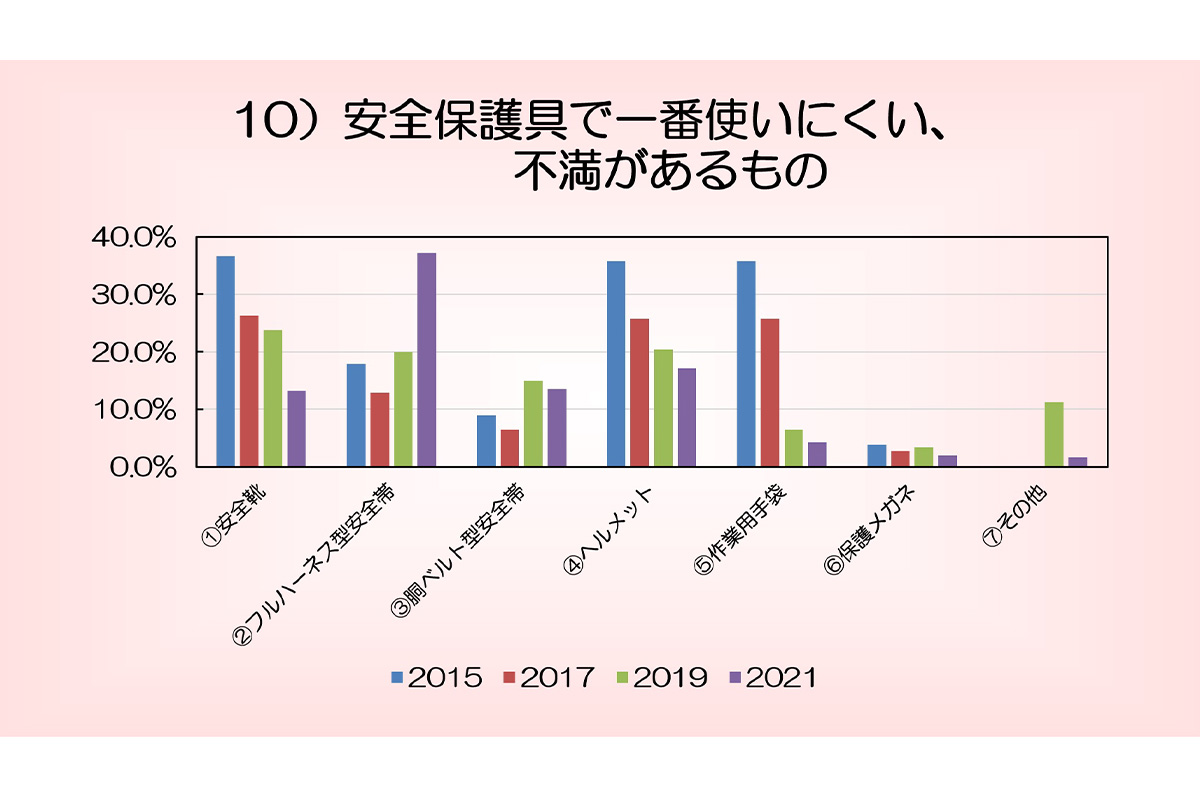

――「安全保護具で一番使いにくい、不満のあるもの」では、どの回答が多かったのでしょうか?

熊野主査 「フルハーネス型安全帯」が一番多かったですね。ベルトによって胸が押し付けられたり、重い、装着しにくいなどで、まだ抵抗があるようです。フルハーネス型安全帯は、もともと男性用を想定したデザインとなっているように思われます。ですので、ほぼ同じデザインを女性が使っていることに課題があると感じています。メーカーによっては女性用も展開されていますが、まだまだ課題もあるかもしれません。

一方、軽量化した安全靴やヘルメット、女性サイズが普及され始めた作業用手袋は非常に改善が進んでおり、デザイン的にも優れ女性技術者の不満も減少傾向にあります。

安全保護具では「フルハーネス型安全帯」に対して、使いにくい、不満があるという意見が多い

「待遇面の差異」は年々上昇

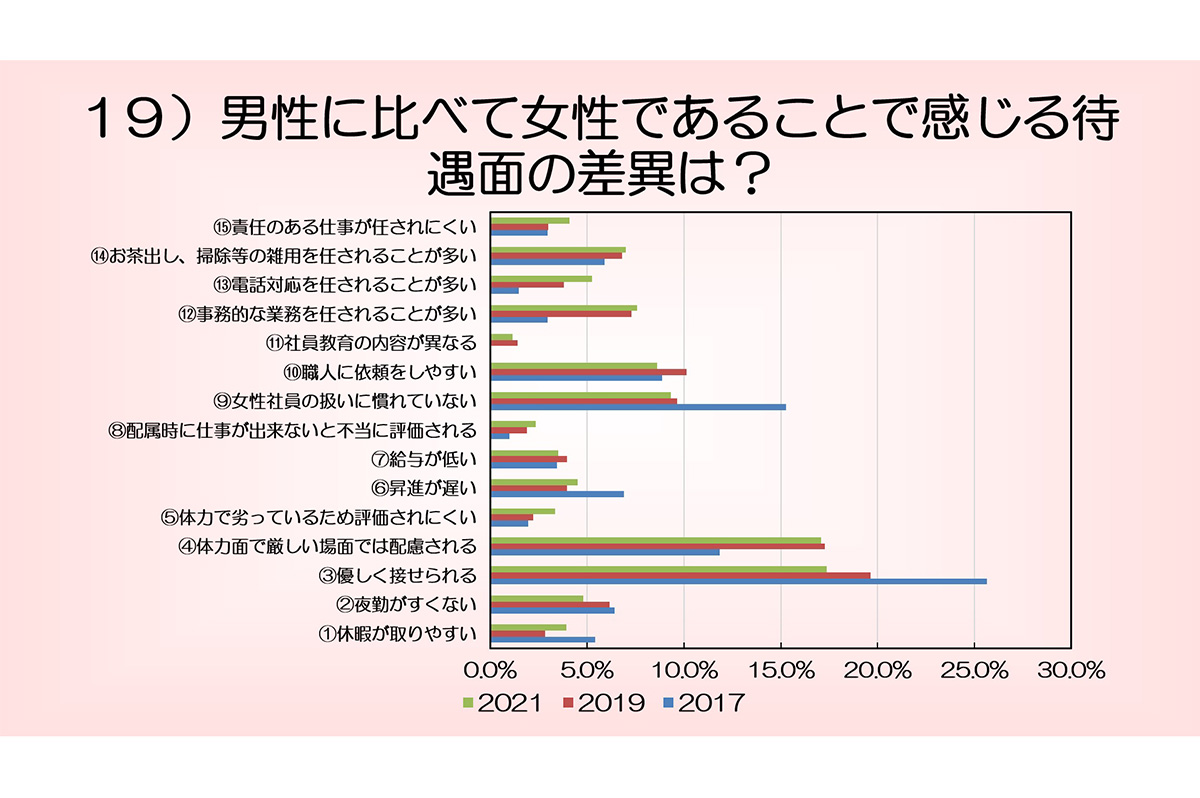

――さらに大きな問題では、「現場の仕事を行う上で待遇面での男女差を感じるときはありますか」という問いに対する回答は衝撃的でした。

熊野主査 1回目のアンケートでは男女差を感じるという方々が以降、「感じることがある」と回答する方が増えています。4回目アンケートでは若干少なくなっていますが、依然多い。理由には、「優しく接せられる」が多く、男性が女性技術者の気持ちを組み取られていない傾向もあるのでしょう。

2021年にはこの回答が減って、「体力面で厳しい場面では配慮される」の回答が増えました。まだまだ、こうした体力面での待遇についてはどう改善していくかが問題ですね。それを埋めていくのがデジタル化やDXの導入ではないかと思います。

女性が感じる待遇面の差異の回答

女性の出世や待遇について本気で考える時

――女性技術者の出世もそろそろ本気で会社は考えるときに来ていますね。

熊野主査 女性技術者の年齢が高くなることから、一部のゼネコンでは女性所長も誕生しています。私個人としては、できれば子育てを経験した女性が所長になってほしいと思います。男性職員の育児休暇にも対応しなければいけないので、育児を経験した人に管理職になっていただければと思います。何事もトライしてほしいです。

――働き方改革やSDGsに前向きになっている会社も増えていると思いますが。

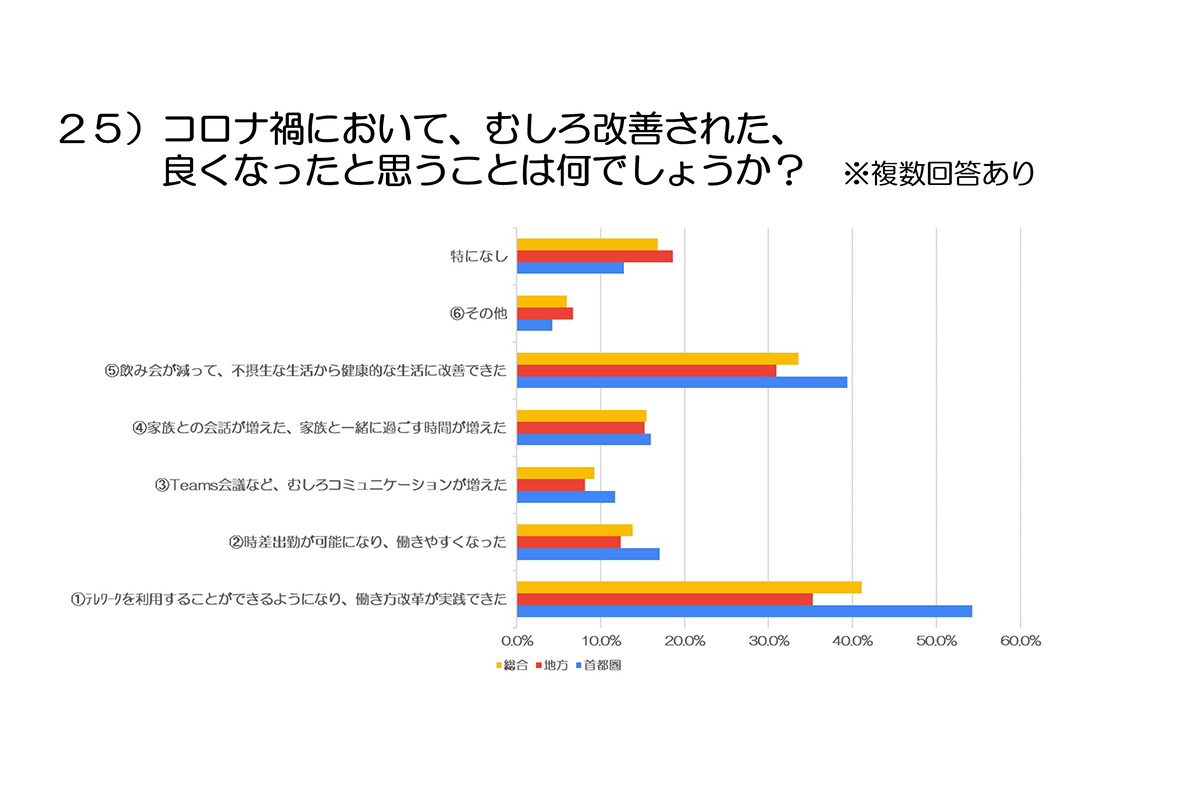

熊野主査 コロナ禍でよくなったと思うことについて第四回目のアンケートにて設問をしました。一番改善されたことは働き方が変化したことであり、在宅勤務、時差出勤、web会議に関心が高まっています。女性ネットワークの会議も、現在はweb会議に移行しています。web会議に関心が高まっています。大阪地区の運営委員の参加がしやすくなって、全体の意思疎通ができるようになりました。

そのほかにも、コロナ禍により飲み会が減ってきたことが良いと思っている女性が多いようです。これまでは全体での飲み会を断ることは大変でしたが、気持ちが楽になっているのではないでしょうか。子育て中には飲み会はなかなか出づらいと思います。

――テレワークの普及はいかがでしたか。

熊野主査 とくに在宅勤務によってご家族やお子さんとのコミュニケーションが密になったという感想があります。また、今は必ずしも東京近辺に住まず、郊外に住まわれる方も増えました。そのためには業務にDXを活用し、女性活躍をはじめ、建設業全体を働きやすい職場につなげていく活動をしていきたいと思います。10月6日には女性活躍とDXについての講演会も行います。

コロナ禍でも改善された点についての回答

10月にDXの講習会を開催

――これからDXの講演会を予定されていますが。

熊野主査 女性ネットワーク会の第8回講演会のテーマは、企業での取組みが加速化している「デジタル化・DX」です。デジタル化・DXによって、あらゆる人々の生活をより良いものへと変革していくためには、具体的にどう取り組んでいけば良いのか、建築分野における労働環境改善や女性活躍との関係性などについて、考えてみたいと思います。

講演会では、建設分野においてDXを実務的に進めている株式会社大林組の浦田明美担当部長にデジタル化やDXに関する解説とその実情や展望をお話いただくとともに、第7回講演会でSDGsにおけるジェンダー平等について話題提供をされたビック情報株式会社の山松節男顧問に建設業のDXや女性活躍について、提言していただきます。

開催日時は10月6日の13時30分~16時00分の2時間半で定員は、先着200名で、参加費は、1000円(会員)、2,000円(非会員)でテキスト代、記念品込みです。なお学生は無料です。

パネルディスカッションでは私が司会を務め、パネラーは、市川和美さん(大林組 DX本部生産デジタル部 課長)、宮原悦子さん(有限会社クレアールソシオ 代表取締役)、宮脇美樹さん(株式会社マツミ 専務取締役)、と前掲しました浦田さんと山松さんが登壇し、「デジタル化・DXに関するアンケート」の実施結果についてご報告するとともに、ダイバーシティを意識したデジタル化・DXについて、意見交換を実施したいと思います。

DX化は建築仕上業界全体に大きな影響を与えるもので、作業を楽に効率化していくことは今後重要です。これからの時代は年配者も若者も同様にデジタルを使いこなし、業務を推進していかなければなりません。男女関係なく、女性の働き方だけでなく男性の働き方にも影響します。

現在、女性ネットワークの会のホームページでは「デジタル化・DXに関するアンケート」についての募集をしています。回答者の中から応募があった方を抽選で50名を第8回講演会に無料で招待します。下記のアドレスよりご参加ください。8月31日が締め切りとなります。

https://finex-womens-nw.jimdofree.com/

また、女性ネットワークの会では9月15、16日に神奈川県・厚木市のあつぎアートギャラリー4(アミューあつぎ5階)で、「9年間の活動記録、そしてこれからの女性活躍推進のために」と題して、はじめての活動パネル展を開催します。入場無料です。

15日12時から、オープニングイベントがあり、先着20名様に記念品(化粧ポーチ)を進呈いたします。同日13時からトークイベントとして、「関西ペイント株式会社における女性の活躍支援」をテーマに、同社人事部に所属する宮川理香さんが講演されます。16日13時から、マルコメ株式会社マーケティング部広報宣伝課にて、糀甘酒のPRや飲み方の提案などを行っている多和彩織さんが「知って得する!女性にうれしい糀甘酒の魅力」について語り、15時から朝日放送制作「大改造!!劇的ビフォーアフター」に匠として出演され、現在はアーキスタジオ川口一級建築士事務所の主宰を務める川口とし子さん(日本建築仕上学会元副会長)が「古いマンションをリフォームでよみがえらせましょう!」をテーマに講演します。

詳細は上記の女性ネットワークの会のホームページをご参照ください。トークイベントは事前登録となっておりますので、8月15日以降になりますが、参加ご希望の方はお早めに申し込みをお願いします。

事前登録は下のQRコードにておこなってください。トークイベントにご参加された方には日替りで記念品を差し上げます。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。

セクハラネタのくだりは、この業界で働く女性ならあるあるなのではないでしょうか(^-^;

セクハラ合いの手は笑った、というか超わかる

怖くてつい合いの手しちゃうんだよね…これからは気をつけます…

タイトルはアレですが、結局のところ「紅一点を満喫してきた」というお話ですね。

なんでもかんでも、セクハラと謂うのは、女性を売りにしたパワハラですがね(;´д`)?

>雑談をするときも、ゲームやギャンブル、野球、夜のお店等の話がよく出てきて、話についていけないことが何回もありました。

高学歴男性にもあるあるですよ。