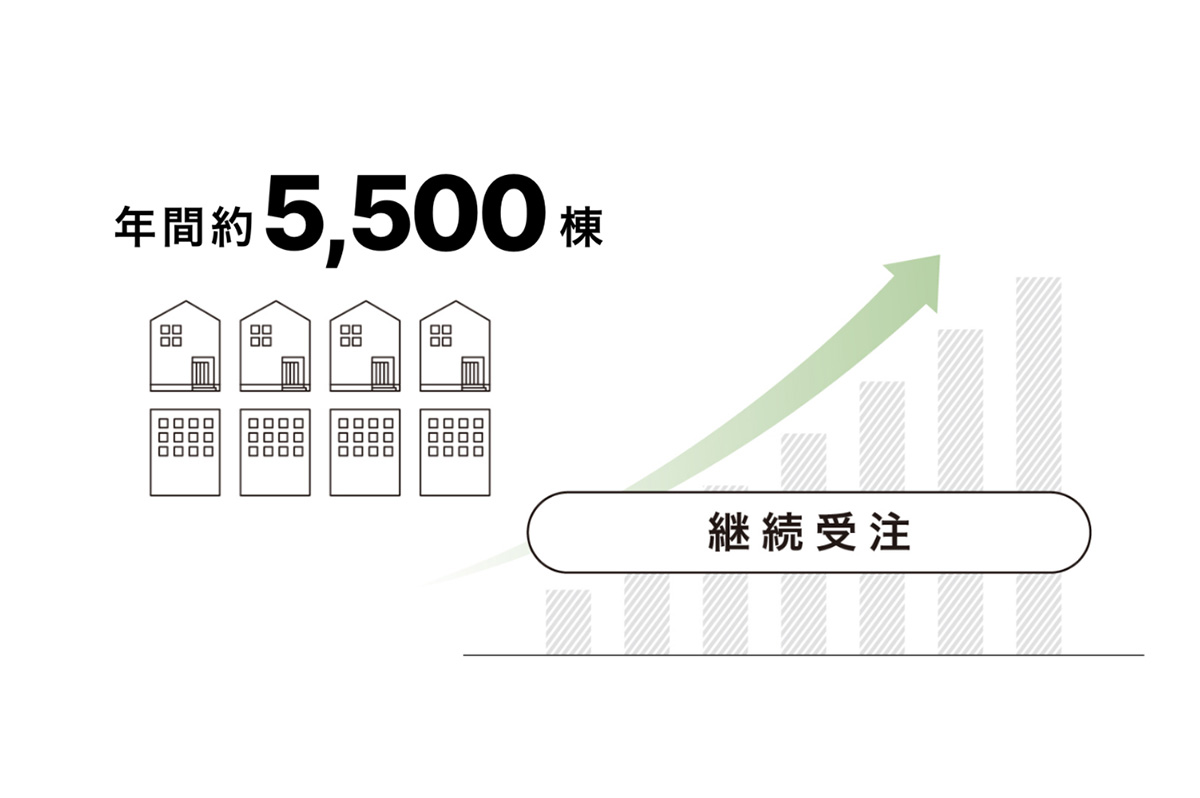

中期経営計画で「行こうぜ1兆!2023」を掲げ、その達成を目前としているオープンハウスグループで、住宅設計・建築事業を展開するオープンハウス・アーキテクト。新型コロナウイルスや資材価格の高騰、物価高の影響もあり、2022年の持家の着工戸数が過去10年間の最低水準まで落ち込んだ一方で、オープンハウス・アーキテクトは年々施工棟数を伸ばし続け、その数は年間約5,500棟にも及ぶ。

急拡大を支える力の根源として営業力に注目が集まることも多いオープンハウスグループだが、それ以上にこれだけの棟数に対応できる施工力を維持し続けられている点は特筆すべきだろう。

大工や現場監督が不足している時代にあって、同社は施工力を伸ばし続けることができるのか。今回、同社の人材開発部次長の藪口京介さんと現場監督を経験した、工事本部工事推進グループ主任の髙見 敦士さんにオープンハウス・アーキテクトの施工力について話を聞いた。

10年後の深刻な大工不足に備える

――戸建て市場や人材市場が縮小傾向にある中で、御社は施工棟数を伸ばし続けていますが、その理由を教えてください。

藪口さん 大きく分けて、3つあると考えています。1点目は、大都市圏を中心に物件のデザイン性を確保しながらローコストで提供するモデルが、今の時代の顧客ニーズにマッチしていること。2点目は、グループのオープンハウス・ディベロップメントが行う土地の仕入れにパワーがあり、また棟数が拡大する分コストが抑えられ、グループ外の受注へも繋がること。3点目が他社と比較して工事のキャパシティーを拡大できていることです。

ただし、3点目については、大工さんの数が減り、かつ高齢化が進んでいることもあり、大きな危機感を抱いています。これから大工さんを確保できずに施工力が落ち込んでいくことになれば当然、当社の施工棟数の伸びも止まることになりますから。現在は大工さんを十分に確保できていますが、10年後、大工さんが次々と引退していったときにも施工力を維持できるのか、今から懸念しています。

――現在は、どのように大工を募集されているんですか?

髙見さん 大工さんは、付き合いのない会社の仕事を請け負うことに一定の迷いを抱く方が多いです。しかし、知り合いの大工さんがその仕事を請け負っていれば、ハードルも低くなります。そこで、当社としてはリファラルによる応募に力を入れています。ラジオCMの放送も実施していましたが、そのほかにも当社のすべての現場監督が知り合いの大工さんたちに「当社で一緒に仕事をしてみませんか?」と声を掛けて回ったこともありました。そのときは、約100人の大工さんから応募がありました。

これもひとえに、当社の現場監督と大工さんが良い関係を築けているからだと思います。監督と大工さんとの関係は、監督は発注者で、大工さんは受注者という立場になるので、契約上の上下関係では私たちが上になります。一方で、我々としては大工さんがいなくては、家を建てることができず、事業を進めることができないです。現場監督と大工さんの関係が無ければ、戸建て建設事業は成り立ちません。当社には若い現場監督が多く、大工さんたちに面倒を見ていただいている側面も大きく、単なる発注者と受注者といったドライな関係ではなく、対等であり親密な関係だと思っています。

オープンハウス・アーキテクトが施工した住宅

施工力の維持に大事なのは「大工の仕事を切らさないこと」

――大工さんを確保することは大変ですね。

髙見さん そうですね。とくに、当社はローコスト住宅を強みとしているので、単価を大きく上げて人材を確保するということが業態上難しいです。それでも、大工さんがしっかりと稼げる環境を提供することも、とても重要だと考えています。

当社は一棟当たりの出来高制なのですが、25坪前後の小規模現場が多く、1棟当たりの工期が4~6週間と短いため、多くの現場を請けていただけます。かつ、段取り良く現場が進めば、大工さんの収入の増加にも繋がっていきます。ですので、当社としても優秀な現場監督の育成には、とくに力を注いでいます。

コロナ禍でも仕事を止めなかった点が大工からの安心感につながった

もう一つ、大工さんが稼ぐ上で大事なのが「施工のしやすさ」です。いくら現場監督が優秀で、段取りよくこなしたとしても、施工自体がしにくい物件では工期も掛かります。手間が掛かる割に、収入が少ない物件は請けたくないですよね。そこで、仕様を統一し、職人さんたちが施工しやすい設計としつつも、詳細な納まりまで解説した施工マニュアルを用意しています。当社の物件がどのような仕様であるかを事前に把握していただける点は大きいと考えています。

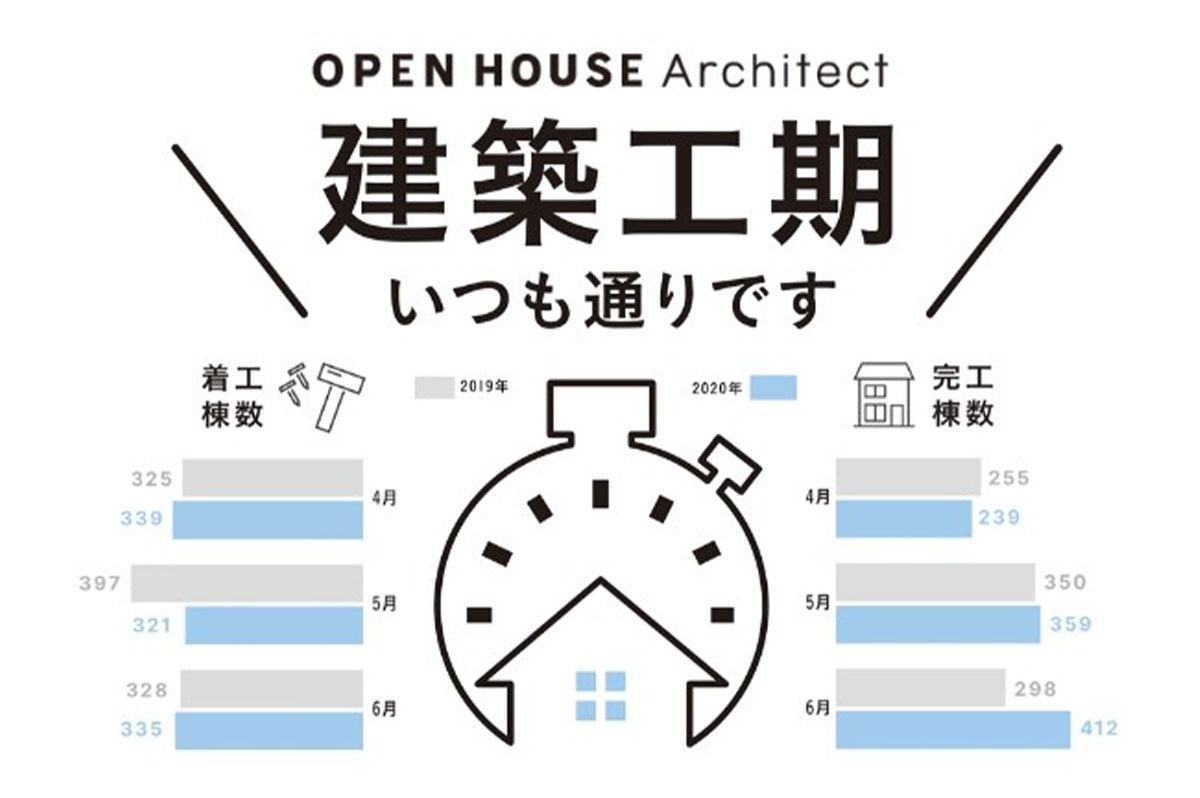

その上で、とにかく職人さんの仕事を切らさないことも大事です。コロナ禍やウッドショックの最中にあっても、会社として次の現場を提供し続けることとで、「次の仕事に早く入るために、この現場も早く終わらせよう」というモチベーションにつながり、結果的に工期短縮や生産性向上にもつながっていきます。常に「次の仕事がある」という安心感と信頼感を醸成することが、施工力の維持において、とても大切だと思います。

年々供給棟数が増加している点も大工に安心感を与えている

文系や女性にも門戸を広げて採用

――良い循環ができているんですね。

髙見さん ええ。大工さんだけでなく、現場監督も多くの棟数を経験できるので、経験年数に関わらず大きく成長することができます。入社して2年目の女性現場監督も半年で40棟近くを担当するなど 、バリバリと活躍しています。

――女性の現場監督も多いんですか?

藪口さん 年々増えてきています。新卒社員の約半数が女性なんです。わたし自身も、女性は現場監督に向いていると思っています。細かく、かつ正確に段取りを整え、テキパキと仕事を進められている方が多いと、現場からの評価も高いですから。年配の男性の大工さんとも、そつなくコミュニケーションが取れています。

建築を専門に学ぶ学生が年々減っている中で、継続的に人材を確保していくためには、受け入れる学生のパイを広げていく必要があります。当社には女性だけでなく、文系出身の新卒学生が数多く入社しています。いまお話した入社2年目の女性現場監督や、入社3年目でトップを取った男性の現場監督は、いずれも文系出身です。

――女性や文系にもアプローチすることは大事ですね。

髙見さん 現場監督を希望する女性は多いんです。ところが、他社には建築学科を卒業していなければ応募もできないようなところも多く、一次面接も通らなかったケースもあると聞きます。

当社では採用チームが奮闘し、採用の門戸を広げています。学歴や経歴で判断することなく、応募者一人ひとりに向き合って採用活動を行っています。専門で学んでいなかったのに建設業界を志望し、応募してきた学生たちは、それだけモチベーションも高いんです。1年も経つと建築学部出身者よりも好成績を出すこともあります。単に知識の有無だけでなく、モチベーションの高い方にフォーカスして採用している点も、現場監督としての成長に寄与しているのではと考えています。

文系学生に向けた採用コンテンツを数多く用意し、応募前の業務理解を深めている

――これからコロナ禍も終わりを迎え、建築人材の取り合いもさらに活発になりますしね。

藪口さん ええ。また、文系の学生にとって建設業の仕事は詳細にイメージしにくいので、採用ページのコンテンツを充実させるとともに、インターンシップでは実際の現場で体験してもらうなどして、入社前に業務理解を深めています。そのほかにも、建設業界を知らない学生たちにも採用情報をリーチさせるために、SNSも積極的に活用してします。

もちろん、シンプルに人員だけ増やしていけばいいということではないので、入社した未経験者や女性の長期的なキャリア支援制度も充実させている最中です。

「令和のゼネコン」を目指し、若手のチャレンジを後押し

――若い世代が活躍する土壌は、どのように培われているのでしょうか。

髙見さん 未経験や文系からでも活躍できるよう、業務を切り分けてシステム化したり、施工管理アプリを自社開発するなどして業務を効率化できていることも理由の一つですが、何よりも会社として人に投資をしてくれていることが大きいですね。たとえば、私は入社してまだ4年ですが、社長に「こういう部署があれば、もっと機能すると思います」と提案したら、2週間後にはその部署を立ち上げてもらったという事例もあります。在籍年数は関係なく、優位性があると判断されれば、すぐに採用してくれる点は働きがいにつながっています。

――社長室に入って、直接進言したんですか?

髙見さん ええ、社長室のドアをノックするときはさすがに緊張しましたけどね(笑)。オープンハウス・アーキテクトの良いところは、工事も設計も営業も、分け隔てなく各部署のトップとミーティングできることだと思います。入社1年目のときにも、現場のチェックリストが非効率だと思い、自作したチェックリストが上司の目に留まり、現場で採用してくれたこともありました。

社長からは「最近、全体へ発信する内容がわかりづらくなってるぞ」といった細かな業務レベルの注意までもしていただくなど、ちゃんと見てくれているんだなという実感があります。RC造の現場が完工した際には必ず現場を訪れて出来栄えを褒めてくださるなど、社員のモチベーションも自然と高まりますね。

藪口さん オープンハウスグループ全体に共通しますが、本当の意味で成果・実力主義です。やればやっただけ報われるのは当社の風土ですね。ここ数年で首都圏以外にも名古屋・大阪・福岡と拠点やエリアを拡大しており、それに伴い事業やポジション数も増えているので、若手でもチャレンジする機会が多いです。

――チャレンジを続ける企業風土のオープンハウス・アーキテクトが、今後目指していく未来はどのようなものになるのでしょうか。

藪口さん この令和の時代に、「一からゼネコンを造る」ことを目指していて、RC造のマンションも建設していますし、今後はホテルやオフィスビルなどへもチャレンジしていく予定です。RC造の領域は倍々ゲームで伸びていて、これから会社がどう発展していくか、社内にいても期待感にあふれています。

いまはこの理念に共感していただいた元ゼネコンの技術者にも入社していただき、当社の若いメンバーに対してノウハウやスキルを伝えてくれています。どうしたらより良い施工ができるのかを、熱を込めて議論している姿もよく見かけます。

髙見さん 一人ひとりが「来年はどうなるのだろうか」というワクワク感をもって働ける環境こそが、施工力の源泉かもしれませんね。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。

なかなか良い気風の会社ですね。私も若ければ、働いてみたいです。皆さん頑張ってください。

大工社員にすればいいじゃない

あちこちのお施主さんから

施工不良で揉めてる記事を読みました。

一兆円目標に掲げてもいいですが、

家を買う側の気持ちを考え、利益至上主義に

ならないようにしてください。