まるで社内組織のような「BIMエンジニアリングセンター」

――日本におけるBIM人材の市況をどのように見ていますか?

林氏 私は、三浦会長や数野社長を含めたACSD社の顧客に寄り添う姿勢と仕事への熱意にほれ込んで、長年お付き合いしています。常に日本のカルチャーを持って当社のBIMファーストモデル、BIM生産設計業務を遠いベトナムから日本の現場に提供していただいています。またBIM人材の数と日本スタイルで教育されている社員の皆さんに大いに魅力を感じています。

BIMオペレーターはいても、BIM関連ソフトを幅広く実務運用できる人材は、日本にはなかなかいません。デジタルによって生産性を上げようという声は大きいですが、当社ではなかなか進んでいません。理由を考えるとプロジェクトマネジメントとデータマネジメントを自ら出来る人材が少ない事が大きな原因ではないかと考えています。

建設業界にデジタルのメリットを広めるためには、前段でご説明した課題から早く脱却することが必要ですが、一旦理想からステップダウンし、施工図BIMのような「3D活用」からの成功体験を数多く作っていきたいと思います。そして段階的にデータ活用へステップアップを再開し、面的な広がりで社内に浸透することに期待しています。

これから人材不足が進む一方、今まで以上に早く「正しい形状と情報を、正しくステークホルダーに提供」していかなくてはなりません。そのためには、長年お世話になっているACSD社とのパートナーシップを強化し成長していきたい所存です。

建築事業本部技術統括部長の林征弥氏

――建設業界でも技術者の外製化が活発になっていますね。

林氏 BIMに限らず技術に優れた企業とのパートナーシップは拡大しオープンマインドで連携することが戦略上重要になってきます。もはや大量の技術者がいた時代には戻れない中、同業他社の皆さんとも協調領域であれば是非ご一緒すべきと思っています。建築生産改革としては、時代の変化を先取りしつつ長期目線でバランスを取りデジタルシフトを進めていきたいと考えています。

――話は変わりますが、ACSD社で200名超の「BIMエンジニアリングセンター」が新たに設立されました。どのような組織なのでしょうか?

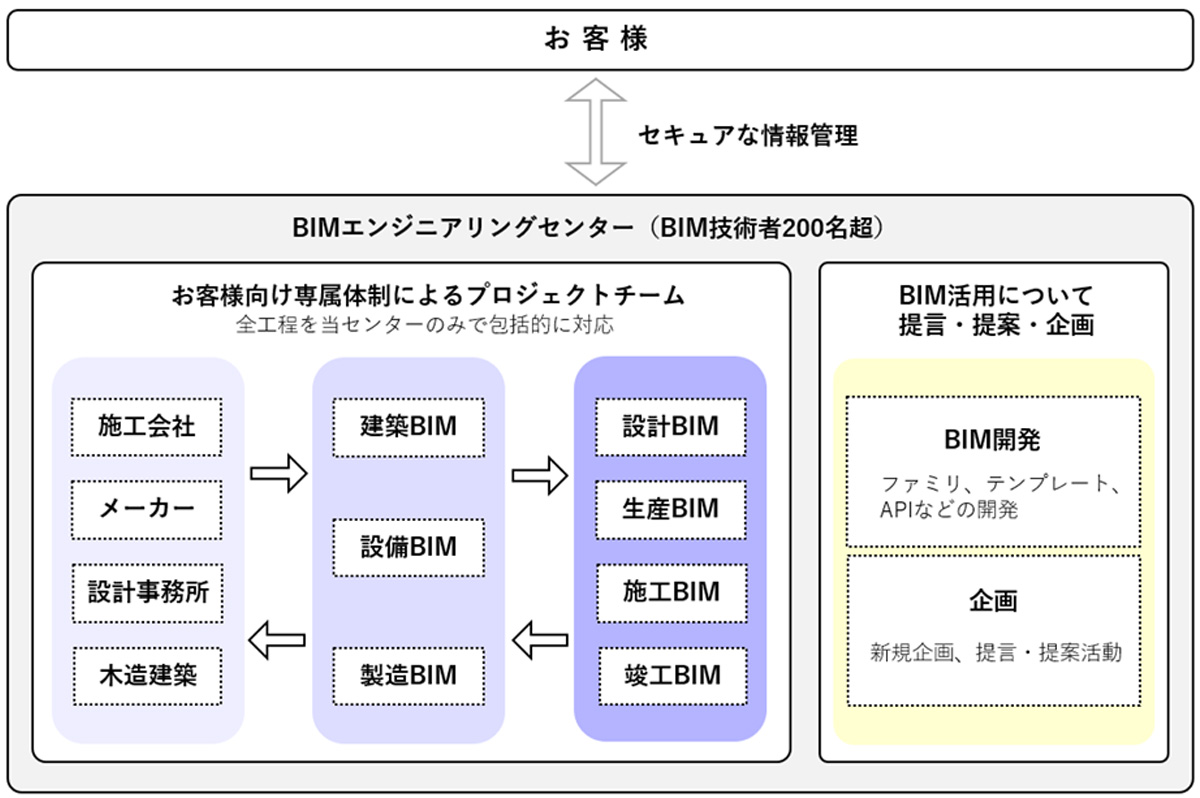

数野博義氏(以下、数野氏) BIM関連業務を専属体制で受注しているプロジェクトチームを従来の組織から分離させた、プロフェッショナルで総合的なBIM技術を有する部門です。

実践を通じてあらゆるノウハウやスキルを蓄積しており、お客さまのニーズに対して専属体制での対応が可能な組織となっています。お客さまの要望にスムーズにお応えすることはもちろん、課題の解決策の提案も積極的に行います。

また、お客さまとセンターとの間だけでデータの受け渡しが完結し、セキュアな環境でのデータ管理が実現しているため、お客さまにとっては社内組織に近い安心感のもと当センターを運用していただけるのではないかと自負しております。

「BIMエンジニアリングセンター」組織図

――センター設立の経緯は?

数野氏 数年前からBIMに関する仕事が急増し、部署をまたぐかたちで業務を進めていることに不便さを感じていたため、BIMのエンジニアを集約することが必要だと考えました。組織の集約には労力がかかりますが、それ以上に、お客さまに対しての価値提供の観点から考えれば意義深い取組みだと思っています。

当社は、実践を通じて得た経験を生かすことで組織全体が着実に成長してきました。これからも実践主義の体制を貫き、東急建設さまをはじめとする多くの建設会社やゼネコン各社に様々な技術を提供してまいります。

――DX分野で他社との協業について何かビジョンがありましたら教えてください。

能登氏 建物は、様々な協力会社と連携してつくり上げていくので、BIMデータを活用するうえでデータの連携は重要ですから、協力会社、メーカーとの協業は検討すべき点です。ただ、協業は個社ではなく業界全体として取り組まなければなりません。また、現場レベルではなくバリューチェーン全体でBIMが当然のように使用される環境構築がポイントです。

また、建物をつくるだけではなく、完成した後にBIMをどう活用するかも課題になってきます。施主が徐々にBIMの使用にシフトすれば、施主との連携も浮上するでしょう。また、建物の維持管理でのBIM活用がもっと進めば、ビル管理会社との協業もあり得ます。

三浦氏 今後、BIM技術がさらに発展していくと、これまで独立していたデータが相互に連結し、より活発なデータ活用が可能となります。効率的なデータ活用が実現すれば、生産性や施工品質も向上していくでしょう。

当社としても、こうした進化に後れを取ることなく、お客さまへの価値提供を基軸とした事業拡大に注力し続けていきたいです。そのためには、お取引している企業さまとの協業による連携プレーも重要視していきたいと考えています。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。