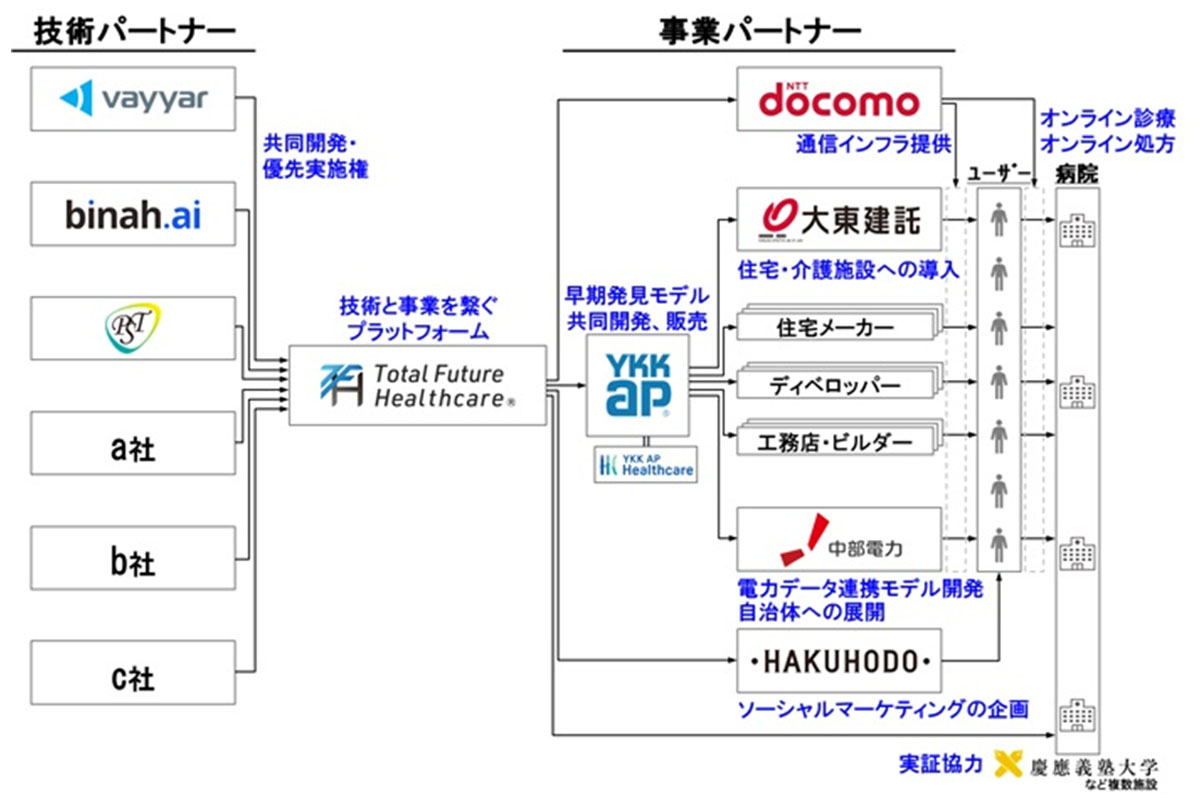

YKK AP株式会社、大東建託株式会社、株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ、中部電力株式会社は、イーソリューションズ株式会社の子会社のトータルフューチャーヘルスケア株式会社(TFH社)への出資を通じ、生活空間で発生する転倒などの急変や、認知症等の疾患リスクの早期発見モデルの社会実装に取り組む業界横断のプラットフォームを発足した。

世界最先端技術を有する「技術パートナー」と、エンドユーザーへサービスを提供する「事業パートナー」を繋ぐプラットフォームの役割をTFH社が担い、参画する各組織が自社の強みや既存事業を活かした役割のもと、「急変の早期発見」「軽症での早期発見」モデルの生活空間への社会実装を目指す。「技術パートナー」は、既に提携協議を進めている3社を含め、今後も提携企業を増やす計画だ。

TFH社は、既に海外で導入実績のあり、世界最先端技術を持つVayyar Imaging Ltd.の転倒検知技術の日本市場への最適化を目的に、慶應義塾大学医学部、YKK APらの協力のもと病院、介護施設、住宅(社員寮)での技術実証に着手、最初の「急変の早期発見」モデルは、2025年度の市場導入を目指す。

共同プレス発表会では多くの企業、有識者が会見したが、建設業界にフォーカスするため、YKK APの魚津 彰社長、大東建託の竹内 啓社長が語った内容についてまとめる。

YKK AP独自のヘルスケア商品の開発・販売へ

業界横断のプラットフォームの構図

建材の知見を活かし、共同開発を推進する役割を担うYKK APの魚津社長は、「健康な住まいの実現に向けたYKK APの取組み」について語った。2020年に創業30周年を迎えた同社は、これからの未来を担う社員が中心となり、パーパスを策定。窓を中心としたArchitectural Products(建築用工業製品により”社会を幸せにすること”)を目指し、事業を展開中だ。

一般木造住宅でアルミサッシにペアガラスを入れた場合、夏は74%の熱が窓から入り、冬は50%の熱が窓から出る(YKK APの試算)。つまり、窓は夏は涼しく、冬は暖かい、健康な住まいを実現する上で重要なパーツだ。YKK APは、健康な住まいの実現に向け、断熱性能が高い樹脂窓の普及・拡大に取組み、樹脂窓比率の推移(国内・住宅)は、2023年で35%を占め、12年間で5倍に向上した。

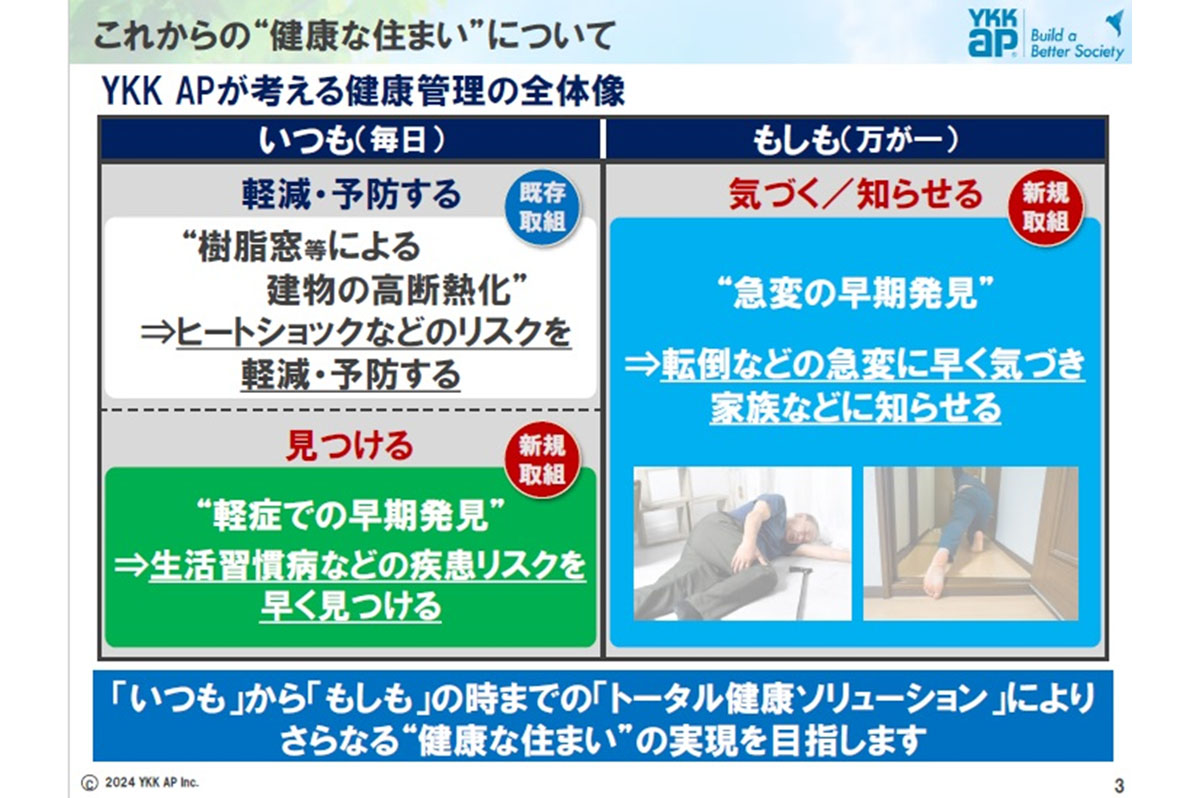

YKK APの魚津社長は健康管理の全体像を解説した

健康な住まいの健康管理の全体像として、樹脂窓などによる建物の高断熱化を図り、ヒートショックなどのリスクを軽減・予防する取組みを続けていく一方で、新規の取組みでは軽症での早期発見、生活習慣病などの疾患リスクを早く見つけるようつとめる。急変の早期発見では、転倒などの急変に早く気づき家族などに知らせ、「いつも」から「もしも」のときまでの「トータル健康ソリューション」によりさらなる健康な住まいの実現を目指す。

YKK APが考えるこれからの健康な住まいについて

ヘルスケア商品の開発に向けた取組みでは、2024年1月にYKK APヘルスケア株式会社(手嶋 健博社長)を設立。建築・建材の知見を活かし、TFH社と共同で、早期発見モデルを開発する。2025年度には、転倒検知システム発売に向け、TFH社と連携し、富山県黒部市のKTOWN、ITOWN、千葉県習志野市の津田沼寮の3ヶ所の社員寮で実証実験を実施する。

実験の期間は、2024年10月下旬から開始、2025年4月までの7ヶ月間だ。 YKK APヘルスケアはモデルの共同開発、YKK APは顧客への販売を担当。今後は早期発見モデルの共同開発・販売に加えて、YKK AP独自のヘルスケア商品の開発・販売にも取り組む。

魚津社長は「YKK APのヘルスケアの認知度を高くし、スピード感を持ってこの事業に携わりたい」とヘルスケア事業への意欲を示している。

賃貸住宅や介護施設で高齢者が安心して暮らせる仕組みを

プラットフォームに参加する意義と目的について語る大東建託の竹内社長

住宅介護の領域でソリューションの実装を計画する大東建託の竹内社長は、「大東建託のプラットフォーム参画の意義と目的について」を語った。2024年で50周年を迎え、2030年に向けた大東建託の目指す「VISION2030」によると、従来の土地活用のニーズ以外にも対応する「建築・不動産領域の拡大」に着手し、関連する「生活インフラや暮らしサービスの拡充」を目指し、この両者を有機的につなぎ、高齢化・過疎化・災害への不安の課題を抱える地域に安心して豊かに暮らせる環境の提供が社会に向けての価値とした。

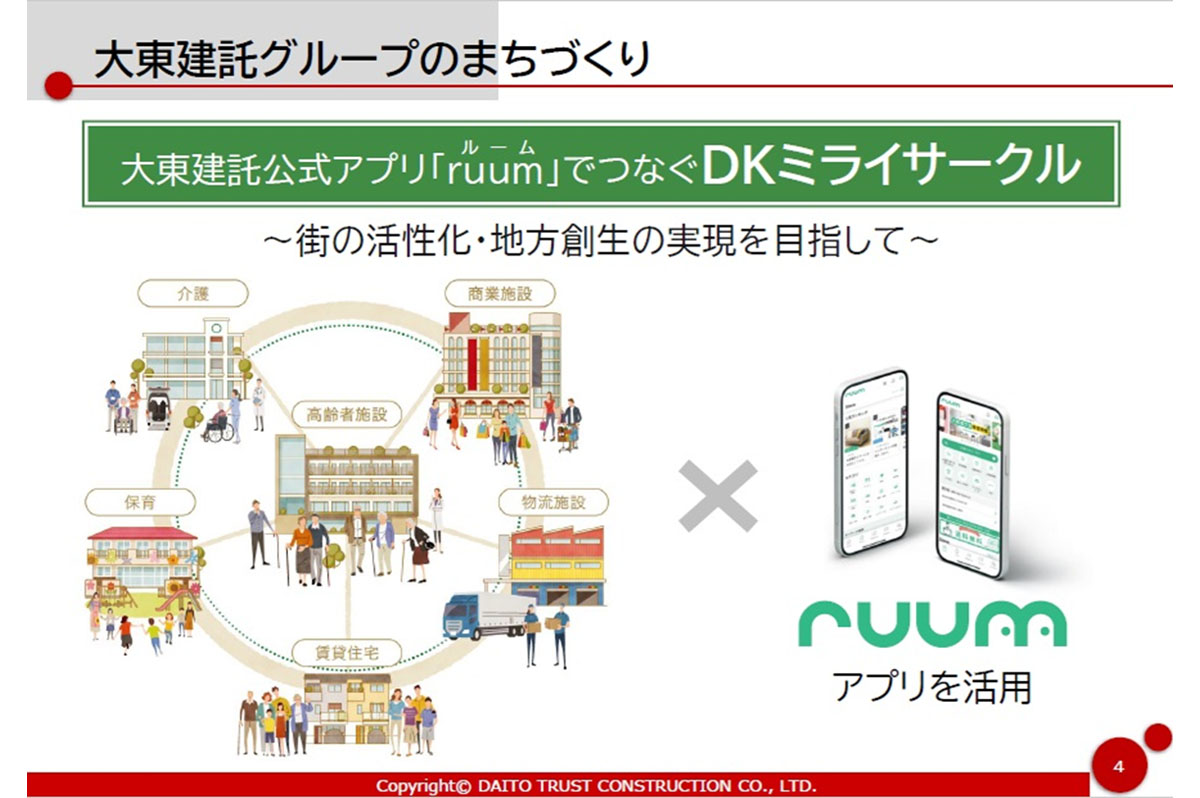

大東建託グループの介護サービス事業では、ケアパートナー株式会社が全国で介護、看護、保育や障がい者福祉の4事業を展開中。既存の賃貸住宅、商業施設や物流施設に加えて、これらを有機的に結びつける街づくりDKミライサークルを進めている。

DKミライサークルは、能登半島地震でも被災状況の確認などで、大いに役立った。また、「ruum」の活用でそれぞれの拠点をつなぎ、高齢化が進展する街ではケアパートナーを中心とした街づくりを検討している。施設、人、街、サービスを「ruum」により、街の活性化・地方創生が実現する。

大東建託の街づくり

現在、大東建託は126万戸の賃貸住宅を管理、居住者は約225万人だ。つまり全国の55人に1人が大東建託の管理する物件に居住している計算になる。賃貸住宅では孤独死の懸念から高齢者は賃貸契約を敬遠されることも多いが、今回のソリューションの導入により、在宅チェック、健康管理ができるようになる。

介護の現場ではケアする人材の人手不足が想定されるが、ソリューションでさまざまな機器の導入で実証が進展すれば、介護事業を行うケアパートナーでは、夜間の見守り業務の削減、介護スタッフの負担軽減により、労務改善につながりサービス改善やより質の高い健康管理の提供が実現する。なお、ケアパートナーの介護関連施設は179施設となっている。

竹内社長は「高齢者が安心してお住まいいただき、また介護施設にお越しの方々が安心してご利用いただけるような仕組みを考えていきたい。いま行っているサービスよりもアップするためこのプロジェクトに参加した。多少家賃が高くとも特に住んで健康になる点も付加価値として発展していきたい」との意向を示した。

プロジェクトでは、介護施設・賃貸住宅での実証実験と共同研究を進め、ニーズに応えられるサービスを提供し、高齢化社会の住居問題や社会コストの削減し、社会課題の解決に貢献するスタンスだ。

生活空間での転倒防止の取組みが重要

なお、今回、建築家の隈研吾氏がエグゼクティブアドバイザーで参加。イーソリューションズの佐々木経世社長は、「隈研吾氏とは40年来の友人であり、彼の作品を見て来て勉強させてもらって、木を大切にし、そのことで健康にも良い話も交わしてきた。健康の視点は、隈氏の長年の重要な視点で、いろいろな角度から意見交換をしてきた」と隈氏の招へいの理由を明らかにした。

イーソリューションズの佐々木経世社長

佐々木社長は、「生活空間での病気の早期発見を実現したいとの思いがあった。この生活空間での早期発見には、転倒検知が肝要と考え、これが実現できれば病気を早期発見でき、多くの方を救えるのではないかと考えた。意識障害の発症の多くは家だ。たとえば、脳卒中での脳血管疾患は79%が家で発症。また、脳血管疾患年間約15万件の意識障害に伴う急変は、家での発症が多いとの試算がある。病気を遠因とした転倒は合計約743万件にのぼっていると推計されるが、そのために生活空間での転倒検知によって重大な転倒防止を行うことが大切だ」と語った。

また、隈研吾氏はビデオメッセージで、「健康を自室空間の中で実現していくかが一番大きなテーマになっていく。そこで今回の動きは非常にたのもしいと思う。重要なことは各社力を合わせて、全体で力を盛り上げていくことが大切だ。YKK APや大東建託をはじめ、業界全体でこの動きを巻き込んで、健康こそが空間にとって価値である時代が来ることを望む」と寄せた。

「施工管理求人ナビ」では施工管理の求人を広く扱っています。転職活動もサポートしていますので、気になる方はコチラからご相談ください!