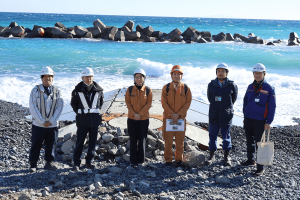

地元の不満を理解し、その声に応える

皆木 美宣氏

事業は地元住民との密接な連携なくしては成り立たない。毎年開催される懇談会では、事業の進捗や技術的詳細を公開し、住民の疑問に答える。「本当に砂浜が戻るのか」「工事の騒音はどうなるのか」といった声が寄せられ、その都度丁寧な説明が求められる。「昨年夏、地元の方が『子供を海に連れて行きたい』と連絡してきた。工事の状況を説明し、理解を得られた時は嬉しかった」と出張所勤務の皆木美宣氏は振り返る。

工事は西湘バイパスのすぐ横で行われ、通行規制を伴う異例の現場だ。「バイパスをヤードとして活用することでコストを抑えたが、通行の妨げにならないよう管理者や警察と何度も調整した」と皆木氏。年末年始や大型連休には規制を解除し、住民の生活への影響を最小限に抑える工夫も欠かせない。「昔は海に降りられたのに、今は通行止め。地元の方の不満も理解できる。だからこそ、事前周知や説明を徹底している」と強調する。

施工業者からの提案を現場で即座に反映させる

施工は大林組と吉田組が分担し、緻密な連携で進められる。2024年3月、大林組による4号基の突堤が完成。吉田組は現在、7月から翌年3月までの工期で2基目の突堤整備を進めている。「働き方改革で週休2日を基本にしているが、天候次第では土曜出勤も」と皆木氏。波が高いと船の作業がストップし、スケジュール調整が欠かせない。

海上での作業は予測不能な要素に満ちている。「海上の状況が予想と異なることも。資材が波でズレたりする」と皆木氏。こうした課題に対し、施工側からの提案を取り入れ、図面を柔軟に修正する。「大林組や吉田組との意思疎通が鍵。『こう変えたほうがいい』という提案を現場で即座に反映させる」と語る。安全面も大きな課題だ。台風接近時には作業員の避難ルートを事前に設定し、1週間前から天気予報を入念にチェックする徹底ぶりだ。

京浜河川事務所のチーム力

京浜河川事務所では、少数精鋭でこの巨大プロジェクトを支える。西湘海岸直轄事業の計画と工事発注を担当する海岸課の3人と、工事監督を担当する2人の専門性の高いチームが連携。

「みんな海岸の仕事に集中して取り組んでおり連携がスムーズ」と淺野氏は語る。河川事業から海岸事業に移った担当者にとって、海の天候の影響は新鮮な驚きだった。「河川なら雨の心配が主だけど、海は波が立つと本当に何もできない。天気だけでなく風や波の予報も気にするようになった」と笑う。

海の語り部 サーファー田原氏の視点

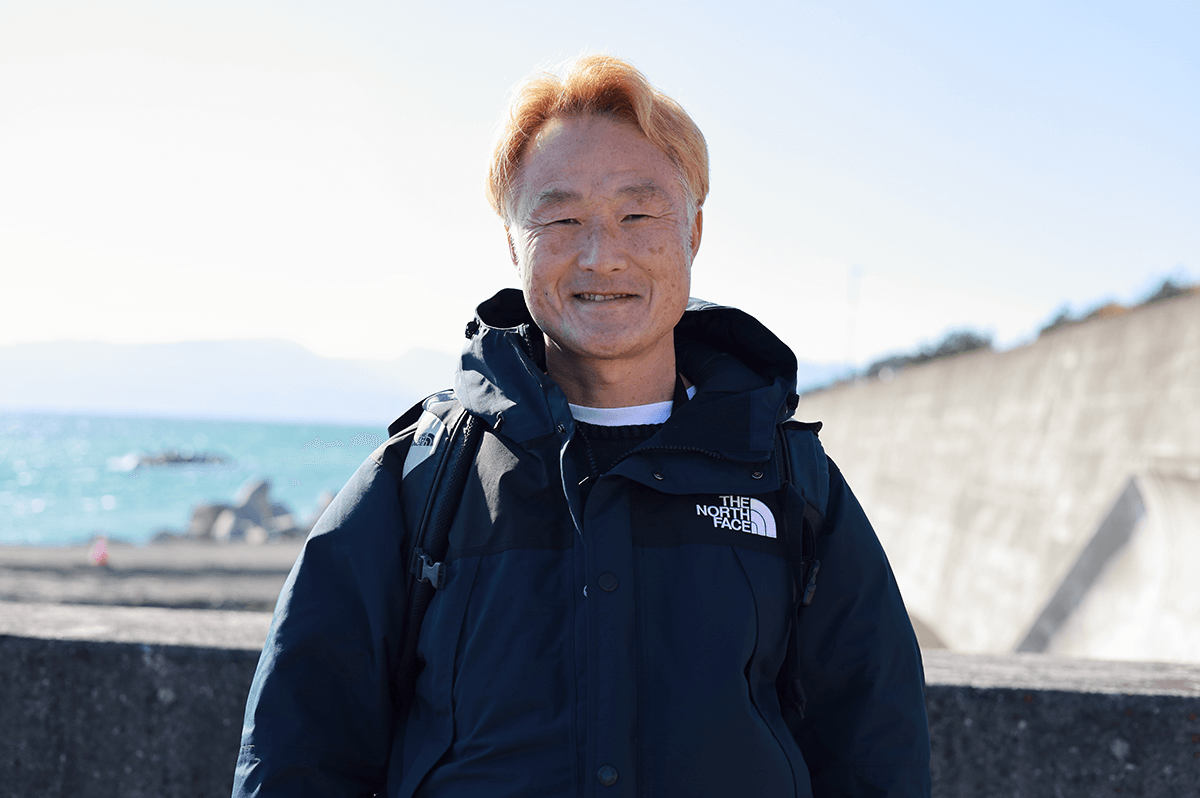

田原 靖夫氏

西湘海岸保全事業は、技術者の挑戦だけでなく、地元住民の声によっても支えられている。二宮町で生まれ育ち、マッサージ店「ビッグマッサータハラ」を営む田原靖夫氏(60歳)は、サーファーとして50年近く海と向き合い、2017年から「うみぴか」ビーチクリーン活動を通じて地元の海を守ってきた。「子供の頃は浜で遊び、野球部の練習で走った。14歳から始めたサーフィンで、海の変化を肌で感じてきた」と振り返る。

2007年の台風後、田原氏は砂浜の消失を目の当たりにした。「砂がなくなり、岩盤がむき出しになり、砂浜がなくなった。バイパスが壊れ、地元の光景が一変した」。サーファーとして海底の地形変化に敏感な田原氏は、事業の意義と限界を独自の視点で語る。「西湘バイパスを守るための工事。メリットは分かるが、突堤で砂を留めても別の場所で削られるかもしれない。自然は人間の思い通りにはならない」と慎重な見方を示す。

田原氏は、海岸工学を専門とするとある教授との出会いを振り返る。「1990年代、台風で大磯の海岸がサーフィンに適さなくなった時、教授に学び、砂浜の減少が港やダムの建設による砂の流れの変化だと知った。海はつながっている」。この知見から、事業の岩盤型潜水突堤に注目しつつ、「効果は30年後、40年後にしか分からない。ずっと観察して、悪い部分は修正してほしい」と訴える。

うみぴかを通じて、田原氏は海の楽しさを伝え、事業への関心を喚起する。「ゴミを拾うことで海に親しみ、工事現場を見て興味を持ってほしい」。また、事業者にユニークな提案をする。サーファーの視点から「(海岸事業に関わる)職員にサーフィンをやってほしい。海から岸を見る経験をすれば、自然の力が分かる。海の匂いや水の温度を感じてほしい」と求める。マッサージ師の視点からは、「肩こりを揉むだけじゃダメ。原因を考えて生活習慣を直すように、事業も全体を見てほしい」と訴える。

田原氏の言葉は、事業に感覚と経験の視点を加える。「海は数字や理論だけじゃ分からない。漁師、サーファー、子供たちの声を聞いて進めてほしい」。彼のような声が、28年にわたる海岸保全施設整備事業の旅路に深みを加え、未来の海岸保全に新たな視座をもたらすことを期待したい。

最新の砂浜再生技術で日本の海岸工学に新たな地平を開く

西湘海岸保全施設整備事業は、単なる復旧を超えた挑戦だ。自然の力を借り、最新技術で砂浜を再生する試みは、日本の海岸工学に新たな地平を開く。地元住民の声、研究者の知見、施工者の工夫が交錯する現場は、28年という長い旅路のなかで、未来の海岸保全のモデルを築きつつある。「この事業の成果が、他の地域や世界の海岸に広がれば」と淺野氏は展望する。

事業は2041年度の完工を目指すが、「天候と予算次第」と慎重だ。来年から本格化する養浜事業では、36万立方メートルの砂や礫を投入し、その動きを追跡する。「このデータは西湘だけでなく、他の海岸保全にも応用できる」。突堤の効果も検証を重ね、設計を進化させることで、事業は実証実験の場としての役割も担う。「広々として景色のいい現場で仕事ができるのは幸せ」と語る淺野氏は、プライベートでも西湘海岸を訪れる。「去年の冬、現場近くで夕陽を見た時は『こういう場所で仕事できて良かった』としみじみ思った」。

自然を愛し、海岸事業に情熱を注ぐ技術者たちの姿、そして田原氏のような海の語り部の声が、プロジェクトの原動力だ。自然と人間の共生を模索する西湘海岸の物語は、まだ始まったばかりだ。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。