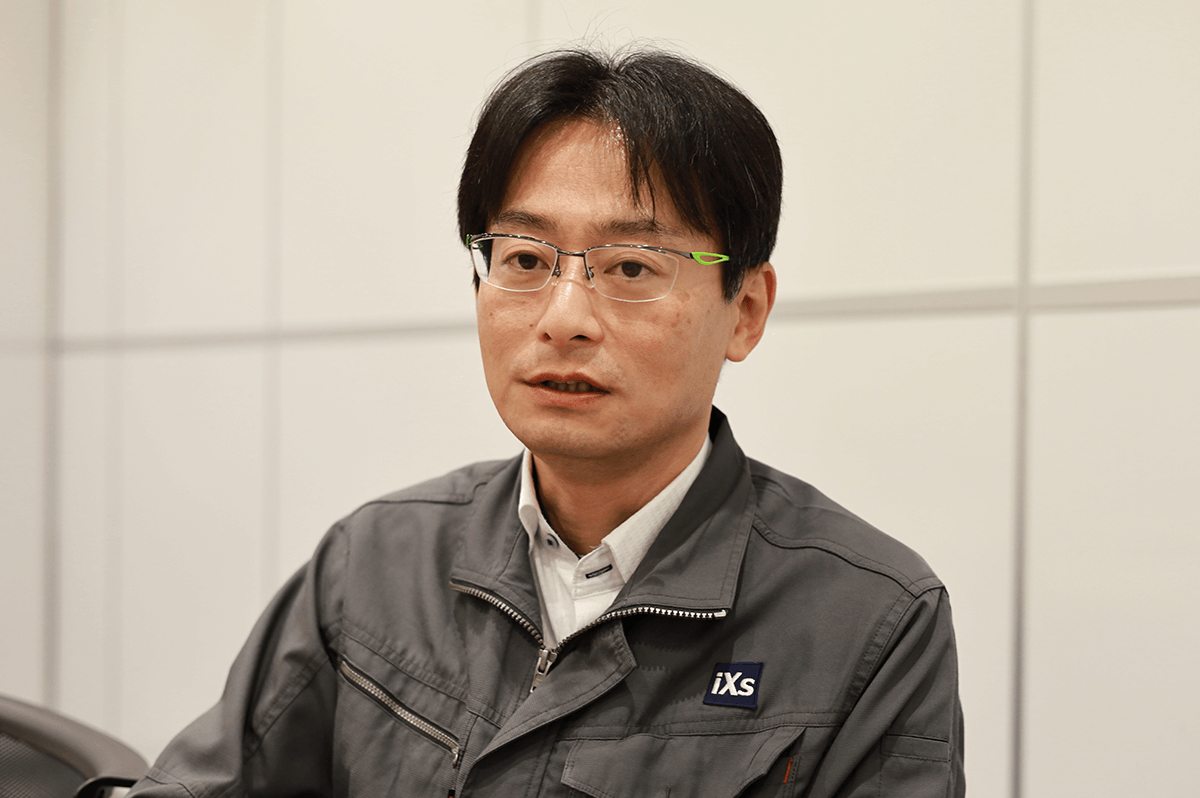

ロボットに心を奪われた一人の学生が、サークルの延長で起業し、やがてインフラ業界の根深い課題に挑む――。株式会社イクシスの代表取締役である山崎文敬氏は、20年以上にわたりロボット開発の最前線を走り続け、建設業界の生産性向上や安全確保に大きく貢献してきた。ロボット愛から始まり、インフラ点検の未来を切り開く彼のものづくり人生は、情熱と実用性の融合そのものだ。

この記事では、山崎氏がロボットに魅せられた原点から、インフラ向けロボット開発の現状、そして建設業界の未来への展望までを詳細に追う。彼の姿勢は、技術の可能性を信じながら、現場の現実と向き合うバランス感覚に満ちている。

ロボット愛とお金の壁 軽やかな学生起業の第一歩

山崎氏の物語は、1990年代後半の大学時代に始まる。当時はベンチャー起業などほとんど注目されない時代。ロボット好きの学生だった山崎氏は、全国や海外のロボット大会に熱中し、特に国際的なロボット競技会「ロボカップ」に情熱を注いでいた。しかし、海外遠征には多額の旅費が必要で、アルバイトの収入では賄いきれず、経済的な壁に直面していた。

「ロボカップでそこそこの成績を出すと、大学のAI研究室の先生たちから『そのロボットを売ってくれ』と言われるようになったんです。じゃあ、売って旅費に充てようかと単純に思ったのがきっかけ(笑)」は振り返る。

ロボカップは、ソニーの元研究員で現チーフテクノロジーフェローの北野宏明氏がAIとロボット研究の推進を目的に提唱した大会だ。世界中の大学や研究機関が参加し、ロボット同士がサッカーをするなど、技術の粋を集めた競技が行われる。山崎氏は北野氏のチームに学生として参加し、ソニーの五反田研究所に出入りする中で、起業した。

「北野さんに『会社を起こせばいいんじゃない?』と言われ、真に受けて(笑)。1週間か10日後には会社ができた。本当に志が低いスタートでした」と笑う。こうして1998年、イクシスは誕生した。社名は北野氏が命名した「インテリジェント・エックス・システム」の略で、Xは変数を意味する。知的なものづくりを目指す姿勢が込められた名前だ。当初は「イクシス・リサーチ」として研究色の強い活動を展開したが、2018年にソリューション事業を強化するため「リサーチ」を外し、現在の「イクシス」に改めた。

起業当初は、都内の中野区にある山崎氏の下宿先、ワンルームマンションが拠点だった。「今みたいにインキュベーション施設や大学の支援なんてなかった。登記先をどうするかが一番の悩みで、結局、ワンルームでこっそり始めたんです」と当時を振り返る。ハードウェアベンチャーゆえ、材料費や在庫管理、作業スペースの確保といった課題が山積みだったが、若さと情熱で乗り越えた。「1998年はホンダのアシモやソニーのアイボが登場したロボットブームの真っ只中。世の中は追い風だったけど、ブームに乗ったわけじゃなく、ただロボットを作るのが楽しかった」と語る。

ものづくりの純粋な喜び 田舎育ちのロボット哲学

山崎氏のロボットへの情熱は、意外にもアニメやSFではなく、幼少期のものづくり体験に根ざしている。「田舎育ちで、木をノコギリで切って船を作ったり、ものづくりが大好きだった。ロボットは『ものづくりの頂点』くらいの感覚でした」と言う。ドラえもんや鉄腕アトムといったロボットアニメには興味がなく、NHKのロボコン(ロボット競技)を見て「こういうのがやりたい」と感じたのが原点だ。

「明確な夢や理想があったわけじゃない。『作るのが楽しい、役に立てばなお良し』というモチベーションだった」ーー。顧客から「こんなロボットが欲しい」と言われれば、「何でも作りますよ」と柔軟に応じる姿勢が、彼のものづくりを支えた。2005年の愛知万博では、ロボットが注目を集め、「ロボット万博」と呼ばれるほどの盛り上がりを見せた。山崎氏の会社もポツポツと仕事を受注し、大学の先生たちとのネットワークや、検索してもロボットメーカーとしてほぼイクシスしか出てこない時代背景が追い風となった。「学生だったので、給料のプレッシャーもなく、小遣いの延長くらいの気持ちでやってました」と笑う。

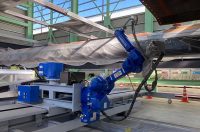

しかし、万博後の2005年頃、ロボットブームは急速に冷めた。大手企業が研究から撤退し、仕事が減少。山崎氏は、華やかな場で使われたロボットが「終わったら捨てられる」現実に疑問を抱く。「コミュニケーションロボットやレスキューロボットを作っていたけど、もっと継続的に役立つものを作りたいと思った」と彼は振り返る。阪神淡路大震災をきっかけにレスキューロボットのニーズが高まったが、災害は頻度が低く、技術のブラッシュアップが難しい。そこで、インフラ点検という日常的な課題に目を向けた。「老朽化対策や人手不足が課題で、災害を防ぐにはインフラの健全性を保つ必要がある。点検ロボットなら継続的に価値を提供できる」と、2006年頃にインフラ向けロボット開発へのシフトを決意した。

インフラ業界の壁 専門用語と実績の突破口

インフラ業界への参入は、想像以上に険しかった。「展示会で『橋の構造が』とか専門用語を並べられても、さっぱりわからない(笑)。課題も見えないから『教えるのが面倒』と逃げられることも多かった」。もう一つの壁は「実績はありますか?」という質問だ。新規参入ゆえ「ないです」と答えると、話が終わってしまう。専門用語と実績の不在が、インフラ業界の高い参入障壁だった。

それでも、山崎氏は諦めなかった。「この業界で役立つロボットを作りたい」と、にわか知識でも専門用語を覚え、顧客との会話に食らいついた。転機は、2007年、とある企業から案件を受け、高速道路の現場にロボットを持ち込んだ。「そこで初めて業界の課題が見えた」。以降、展示会で「アレをやったのはあなたか?」と認知され、複数の企業から声がかかるようになった。

信頼構築のカギは、現場での学びと実績の積み重ねだった。「専門用語や課題がわかるようになり、顧客がポロっと言ったニーズにも応えられるようになった。シンプルで使いやすいロボットを提供し、不具合があれば即対応。成功体験を積ませることで、顧客のロボットリテラシーが上がった」と語る。高速道路関係の企業との協業を通じて、2年ほどで確かな信頼を築き上げた。