東京都と埼玉県を流れる荒川は、かつて度重なる洪水で周辺地域に甚大な被害をもたらしてきた。こうした水害リスクを軽減するため、国土交通省が推進しているのが「荒川調節池群の整備」だ。この事業は、荒川の洪水を一時的に貯留し、下流域への負担を軽減する調節池を整備する大規模な公共工事である。2025年4月現在、事業は佳境を迎えており、令和8年(2026年)の第二調節池暫定運用開始を目指して工事が進められている。

本稿では、荒川第二調節池の建設現場を訪れ、国土交通省関東地方整備局荒川調節池工事事務所建設監督官の宮﨑達也氏、飛島建設株式会社の現場作業所長・市川哲朗氏、株式会社IHIインフラ建設の髙橋剛氏へのインタビューをもとに、工事の概要や技術革新、働き方改革への対応、そして建設業界の魅力について、現場の最前線からレポートする。

荒川第二・三調節池整備事業の概要

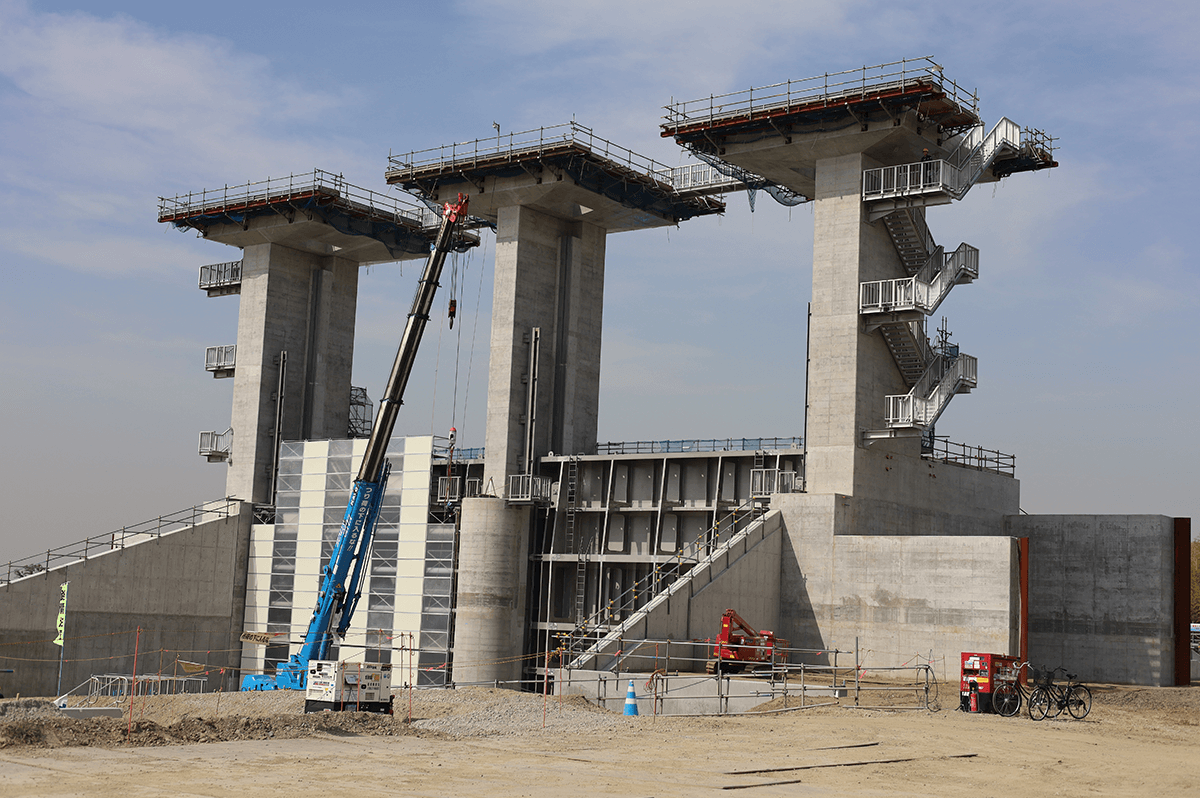

建設中の水門

荒川第二・三調節池事業は、荒川の洪水時の水を一時的に貯めるためのインフラを整備するプロジェクトだ。宮﨑氏は、「荒川第二・三調節池は、上流から流入する水を貯留し、下流への流量を調節する仕組みです」と説明する。現在、第二調節池の一部区間の暫定供用を令和8年出水期までに実現することが目標で、これにより洪水リスクの低減が期待されている。

具体的には、飛島建設が水門の土木工事と囲繞堤等の建設を、IHIインフラ建設がゲートの機械工事を受け持つ。現在稼働中の現場は、上記の他に第三調節池上流での樋管工事の3つとなる。「第二調節池の一部区間の暫定運用では、越流堤がなくても水が自然に流入する仕組みを活用し、まずは貯水効果を発揮させる」と宮﨑氏は語る。この段階的な運用は、少しでも調節池の効果を早期に発現させるための合理的なアプローチだ。

最終的には、第二・第三調節池を連続して整備し、第一から第三までの調節池群全体が一体となって機能する。完成すれば、首都圏の水害リスクを大幅に軽減し、住民の安全と地域経済の安定に寄与するだろう。

最先端技術の活用 BIM/CIMによる効率化

荒川第二・三調節池整備工事では、建設業界のデジタル化を象徴するBIM/CIMが積極的に導入されている。BIM/CIMは、3Dモデルを活用して工事の計画や施工管理を行う技術で、複数の工事が同時進行する複雑な現場での情報共有に威力を発揮する。

市川氏は、「BIM/CIMを使うことで、設計段階での干渉チェックや施工手順のシミュレーションが容易になり、現場での手戻りが減らせます」とそのメリットを強調する。例えば、排水門と囲繞堤の位置が異なる場合、3Dモデルを用いることで事前に問題を特定し、設計変更を迅速に提案できる。これにより、会議時間も短縮され、関係者間の合意形成がスムーズに進む。

髙橋氏は、IHIインフラ建設の視点から「水門の詳細設計では、発注者への説明に3Dモデルを活用することで、従来の2D図面よりも直感的に理解してもらえます」と語る。特に、構造変更の提案や据付シミュレーションでは、3Dモデルが視覚的な説得力を持つ。こうした技術革新は、工期短縮には直接つながらないものの、不具合の早期発見や施工の精度向上に大きく貢献している。

働き方改革への対応 週休2日と柔軟な運用

建設業界は、長時間労働や休日出勤が常態化してきた歴史がある。しかし、2024年4月から施行された「時間外労働の上限規制」を背景に、荒川第二・三調節池整備工事現場でも働き方改革が進められている。

宮﨑氏は、「当現場は、週休2日制を原則としつつ、河川工事の特性を考慮した柔軟な運用を行っています」と説明する。河川工事は出水期(洪水が起きやすい時期)と非出水期で作業負荷が異なるため、出水期には作業を控え、非出水期に集中的に進めることで、年間を通じて週休2日を確保する。例えば、非出水期の土曜日に作業を行い、出水期にまとまった休日を設定するなど、現場の実情に合わせた工夫が施されている。

市川氏は、「発注段階では週休2日が前提ではなかったが、実際の運用では完全に週休2日を実現しています」と述べ、飛島建設の取り組みを紹介する。一方、髙橋氏は「IHIインフラ建設でも、週休2日を達成しつつ、若手社員の負担軽減に努めています」と語る。こうした取り組みは、労働環境の改善だけでなく、若手技術者の定着率向上にもつながっている。

環境への配慮 自然と共生する河川工事

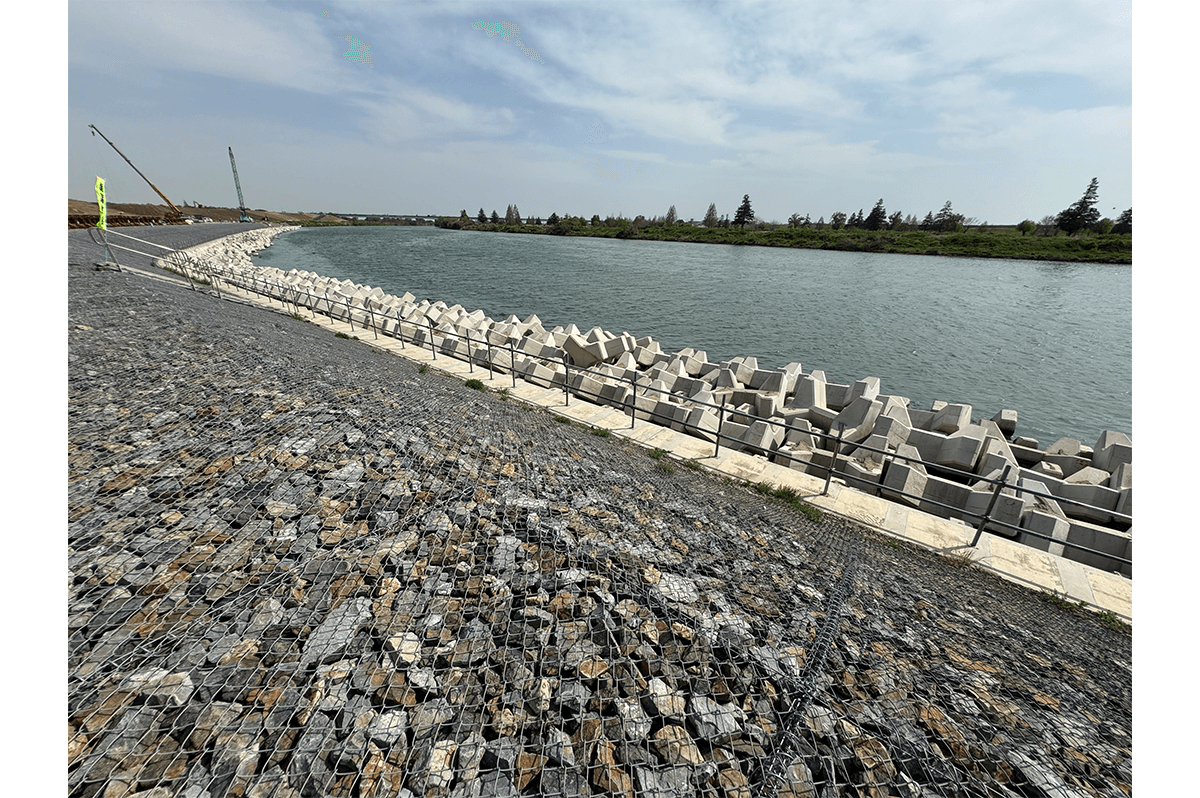

建設現場と荒川

荒川第二・三調節池整備工事は、河川敷という自然環境の中で行われるため、環境への配慮が欠かせない。宮﨑氏は、「工事による騒音や振動を抑えるため、作業時間を限定したり、特定外来種の拡散防止に努めています」と語る。また、貴重な鳥類の繁殖期には、工事スケジュールを調整して生態系への影響を最小限に抑える。

市川氏は、「河川敷には希少な動植物が生息しており、環境調査を徹底しています。工事中も、濁水対策や廃棄物管理を厳格に行い、環境負荷を低減しています」と説明。こうした取り組みは、公共工事としての社会的責任を果たすだけでなく、地域住民との信頼関係を築く上でも重要だ。