1996年、女性土木技術者が非常に少なかった時代に、関東地方整備局に飛び込んだ池上清子さん。以来、河川管理の最前線で数々の挑戦を重ね、2025年4月、利根川上流河川事務所の副所長(計画管理)に着任した。

気候変動の影響による豪雨災害の激甚化、頻発化、人手不足、DXの波――複雑化するインフラ管理の課題に立ち向かいながら、女性技術者のロールモデルとして道を切り開く彼女のキャリアは、関東地方整備局における女性の技術系職員のロールモデルとなりうる。このインタビューでは、これまでの池上さんの軌跡を追いながら、関東地方整備局という職場の魅力に迫る。

最も歴史ある利根川上流河川事務所

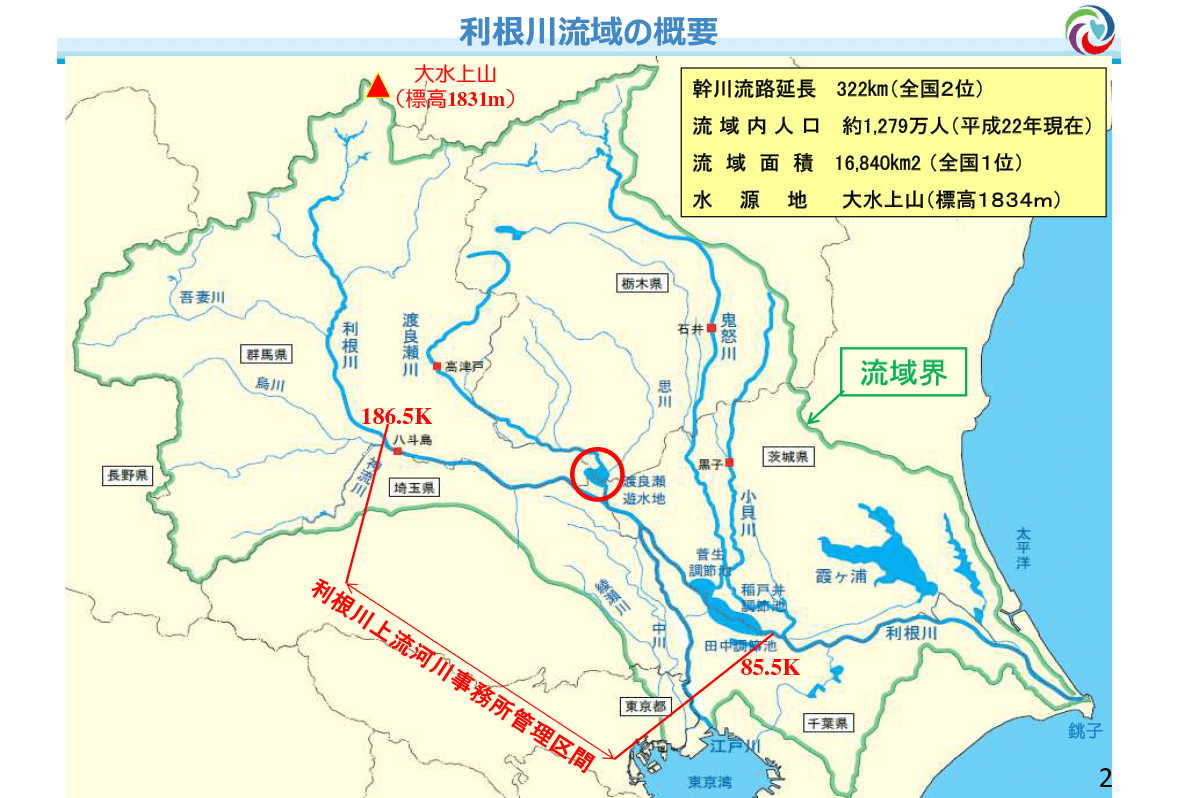

利根川流域の概要(利根川上流河川事務所提供)

「利根川上流河川事務所は、関東地整の河川系事務所の『お兄さん』と呼ばれる存在なんです」利根川は、日本最大の河川であり、関東平野の生命の源だ。その上流域を管理する利根川上流河川事務所は、最も歴史ある河川事務所として知られる。

事務所の歴史は、利根川の洪水対策の変遷と密接に結びついている。過去の大洪水を教訓に、堤防の強化や遊水地の整備が進められてきた。利根川本川の約100キロメートルの管轄範囲で、堤防や河川構造物の維持管理から、首都圏を洪水から守る大規模インフラ整備まで、多岐にわたる任務を担う。

利根川の右岸堤防の一部が「首都圏氾濫区域堤防強化対策」に指定されている区域では、通常の堤防よりもより強固な構造が求められる。「もしこの区間で堤防が決壊すれば、カスリーン台風の氾濫流のように、東京までの一帯が約3日間かけて浸水し、5日後には東京湾に到達します。その被害は計り知れません。その責任の重さを常に意識しています」と話す。

【PR】未経験から最短ルートで一人前の施工管理技士・現場監督になるために

堤防除草業務の人手不足と高齢化のカベ

副所長(計画管理)として池上さんが統括する業務は、「計画」と「維持管理」の二本柱だ。計画業務では、河川整備基本方針や整備計画の策定を担当。気候変動による豪雨災害の激甚化・頻発化を背景に、2024年7月に基本方針を改定し、2025年3月には整備計画を見直した。多様な主体による流域治水やグリーンインフラの考え方を反映した新たな枠組みが構築されている。たとえば、既存ダムの治水機能強化や河道掘削の強化を通じて、洪水ピークを効果的に抑える施策が盛り込まれた。

一方、維持管理は現場の課題と直結する。約100キロにわたる堤防や河川構造物の管理は、堤防除草や堤防点検から洪水時の緊急対応まで多岐にわたるが、人手不足と作業員の高齢化が大きなカベだ。「大規模堤防の除草は、広大な面積をカバーする必要があり、人手だけでは限界があります」と指摘する。首都圏氾濫区域堤防強化対策の堤防は、堤防の高さの7倍の幅を持つ広大な面積であり、維持管理の負担は大きい。

この課題に対し、事務所では省力化や自動化を模索中だ。「一部の受注企業は、3D技術やDXを活用した自動化に積極的ですが、初期投資のハードルや技術理解の不足から、浸透はこれからです」と話す。

たとえば、堤防除草の自動化にはドローンやロボット技術が検討されているが、コストと現場の運用体制が課題だ。事務所では、受注者との定期的な対話を通じて、技術導入の障壁を一つずつ解消しようとしている。「人手不足は今後さらに深刻化します。早期の省力化が不可欠です」と指摘する。

デジタル技術は現場のニーズに合わなければ意味がない

国土交通省の「i-Construction 2.0」や「インフラDX」の推進は、河川管理にも変革を迫る。利根川上流河川事務所でも、点検データのデジタル化や3Dモデリングの導入が始まっているが、池上さんは慎重だ。「DXは重要なテーマですが、職員の理解が追いついていない部分もあります。日々の業務に追われながら、新しい技術を学ぶのは簡単ではありません」と語る。

池上さんは、過去に本局の情報通信技術課で3年間勤務した経験を持ち、ITやシステムに抵抗感は少ない。彼女が関わったプロジェクトでは、河川管理データの統合プラットフォーム構築が試みられたが、現場での運用には課題が残った。「技術は手段にすぎません。現場のニーズに合わなければ意味がありません」と言う。事務所全体でのDX推進には、職員教育と受注者との協働が欠かせない。

グリーンインフラとしての渡良瀬遊水地

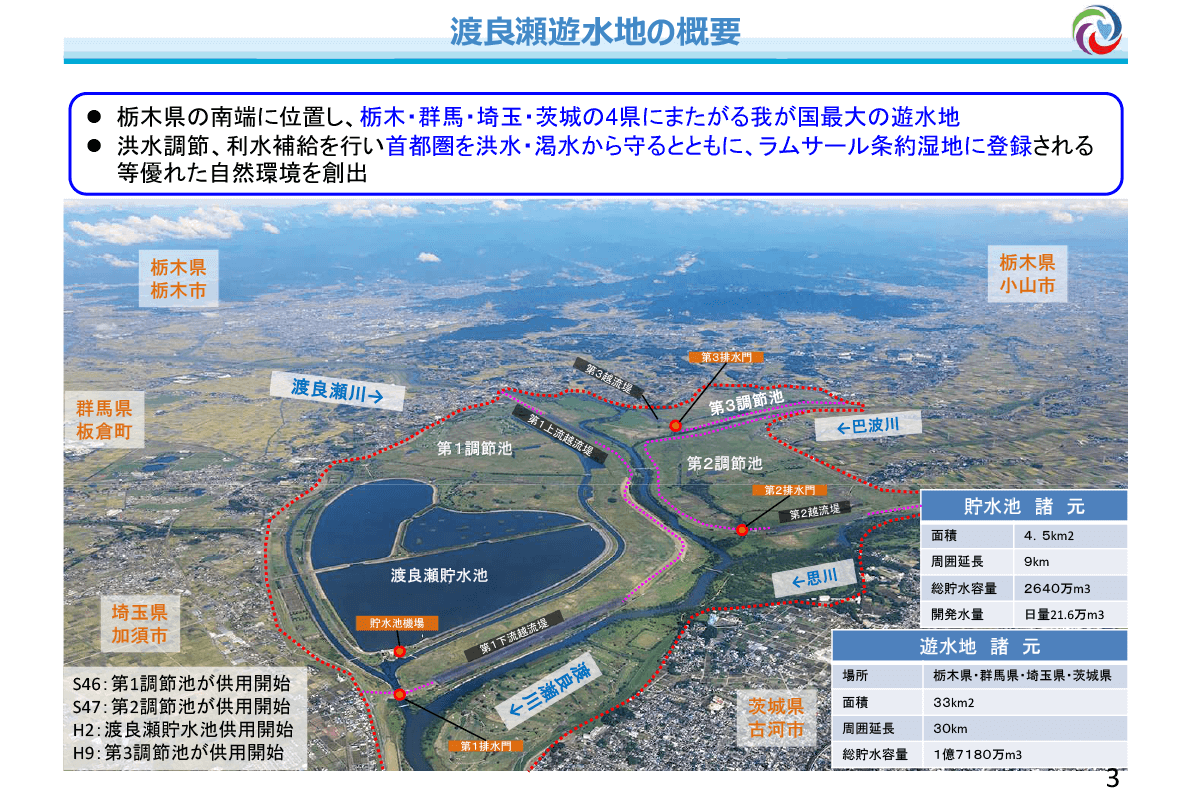

渡良瀬遊水地の概要(利根川上流河川事務所提供)

池上さんが所管する渡良瀬遊水地は、事務所にとどまらず、関東地整のグリーンインフラに関する取り組みを象徴する存在だ。渡良瀬遊水地は、洪水調節機能に加え、2012年にラムサール条約に登録された湿地環境として知られる。近年では、コウノトリの飛来や無農薬米「コウノトリ米」の生産など、地域と連携した自然共生型のプロジェクトが進行中だ。「遊水地は、洪水を抑えるだけでなく、湿地環境の保全を通じて生物多様性を守ります。地元農家との連携で、地域経済にも貢献しています」と説明する。

グリーンインフラの考え方は、堤防整備や河道掘削にも取り入れられている。たとえば、河道掘削で生じた土地を湿地や自然再生エリアとして活用することで、地域の生態系と調和したインフラ構築を目指す。「グリーンインフラは、防災と地域振興を両立させるカギ。すべての事業がその一環だと考えています」と語る。

仕事の規模が大きく、多様な挑戦ができる国を選んだ

池上さんは、関東地整における女性土木技術者のロールモデルを担うトップランナーの一人だ。1996年、旧関東地方建設局(現・関東地方整備局)に入省した当時、配属された事務所に技術系の女性職員はわずか3名。就職氷河期の厳しい時代背景の中、安定した公務員の仕事を選んだが、彼女の選択には明確な意志があった。

池上さんは東京都特別区(23区)、埼玉県庁の採用試験にも合格していた。しかし、あえて関東地方建設局を選んだ。「ゼネコンやコンサルタントも考えましたが、景気の不安定さから公務員を選びました。東京都や埼玉県も魅力的でしたが、関東地方建設局の仕事は規模が大きく、多様な挑戦ができると感じました。河川やインフラの社会的意義に惹かれたんです」と振り返る。面接での「即時合格」発言も後押しとなり、建設省(国土交通省)の道を選んだ。

埼玉県出身の池上さんは、大学で土木工学を専攻。入学当初からお世話になった教授が、水理工学研究室を担当されていた影響で、道路よりも河川に親しみを感じていた。「河川は、地域や自然と密接に関わる。そこに魅力を感じました」と言う。

入省後、多様な現場で経験を積んだ。以下、池上さんにとって印象深い3つのエピソードを取り上げる。

活躍してる女性の記事書くと、アラフィフの手取り18万の派遣事務おじさんが「女も現場仕事しろ!」「女が使ってもらえるのは給料が安いから」って言ってくるぞ〜