国土交通省関東地方整備局荒川調節池工事事務所(以下、事務所)は2025年1月、現在工事中の荒川調節池のBIM/CIMデータをもとに、人気ゲーム「マインクラフト」のワールドデータを公開した。

この試みは、インフラのデジタル化と若年層への啓発を目的とした、遊び心溢れるアプローチだ。なぜ、インフラ施設がマインクラフトというゲームの世界に飛び込んだのか。事務所担当者への取材をもとに、その背景と意義を探る。

荒川調節池の3Dデータ活用とマインクラフト

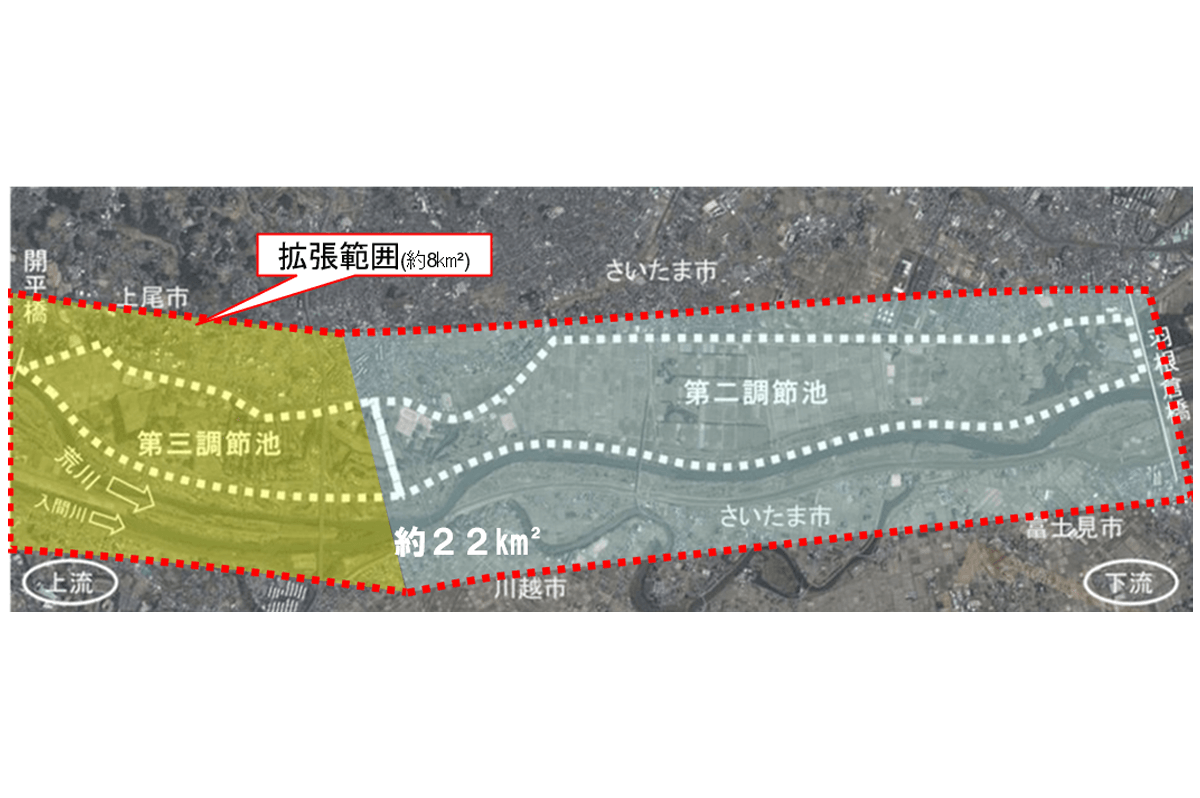

マインクラフトワールドの範囲(荒川調節池工事事務所提供)

荒川調節池は、さいたま市を中心とする広大なエリアに広がる洪水調節施設だ。第二調節池だけで約4.6km²という広大な範囲を誇る。この施設の3Dデータを活用し、マインクラフトのワールドデータとして公開するプロジェクトが始動したのは、事務所が3Dデータの活用に積極的な「アイコン的」な存在だったことが大きい。

「事務所では、3次元データを用いた設計や工事を進めてきました。そのデータを活用して、なにか新しい試みができないかと考えたんです」と担当者は語る。そこで着目したのが、マインクラフトというプラットフォームだ。マインクラフトが、ブロックを使って自由に建築や冒険を楽しむことができるサンドボックス型のゲームで、老若男女に広く親しまれていることが背景にあった。

さらに、さいたま市が「SAITAMA Minecraft AWARD(さいたまマイクラ)」として、学生向けにマインクラフトを活用したまちづくりイベントを開催していたことも後押しとなった。「同じさいたま市内で、若い世代がマインクラフトを通じて地域に親しんでいるのを見て、うちのデータも活用すれば、子どもたちにインフラの役割を伝えられるのではないかと考えました」と振り返る。

インフラのマインクラフト化は、荒川調節池が初ではない。北陸の大河津分水路や九州の阿蘇立野ダムなど、先行事例が存在する。「先行事例を参考にしつつ、関東でも挑戦しようと決めたんです」と言う。首都圏外郭放水路もマインクラフトのワールドデータを公開しているが、時系列的には荒川調節池が関東地方整備局内で先駆けとなった。このプロジェクトは、事務所のフットワークの軽さと遊び心を象徴している。

約3ヶ月間の開発の舞台裏:テクスチャーや地下構造再現に工夫

マインクラフトのデモ動画(荒川調節池工事事務所提供)

第一弾のワールドデータ公開は2025年1月14日。第二弾は同年5月22日にリリースされた。事務所が保有するBIM/CIMデータをマインクラフトのフォーマットに変換する作業は、コンサルタントに委託して進められた。開発期間は約3カ月。だが、広大なエリアを扱うがゆえに、試行錯誤の連続だった。

「当初は2024年12月のクリスマス前に公開して、冬休みに子供たちに遊んでもらおうと考えていました。しかし、調節池の範囲が広すぎて、データ変換に予想以上の時間がかかりました」と担当者は明かす。特に、テクスチャーの設定が難航した。ゲームでは壊したブロックがアイテムとなるため単に同色なだけでは味気ない。現実の構造物に用いられる材料に近いブロックとなるよう素材に細かな調整が必要だった。「緑色の堤防(土砂)のブロックを壊したときに、色だけ同じフェルト(羊毛)のアイテムが出てくると、『それは違うよね』とコンサルと議論しながら、適切な素材を選びました」と笑う。

さらに、地下構造の再現も工夫のポイントだ。排水門の地下には杭が打ち込まれているが、単に地面を掘ると落下してしまう。そこで、地下にフラットワールドを設けて地下構造を観察できるようにした。「表面だけでなく、インフラの裏側まで見せることで、施設の仕組みを理解してもらいたいと思いました」と語る。

ターゲットは子どもたち:インフラの未来を担う世代育成に期待

プレスリリースでは、「子供に人気のマインクラフト」と強調されている。だが、実際のターゲット設定はどうだったのか。「幅広い世代に愛されるゲームなので荒川流域の皆様に関心をもっていただきたいですが、特に若い世代、子供たちにフォーカスしました」と言う。インフラ施設の役割を、子供の頃から身近に感じてもらうことで、将来の建設業界への興味や関心を育む狙いがある。「子供たちが『荒川ってどんなところ?』『インフラってどんな仕事?』と考えてくれるきっかけになれば、業界の若手育成にもつながると思っています」と続ける。

さいたま市のGIGAスクール構想では、タブレットやパソコンを活用したIT学習の一環として、マインクラフトを使ったプログラミング教育も行われている。事務所のワールドデータがこうした教育現場で活用される可能性も見据えているが、「まだ教材としての活用は進んでいない。将来的には、さいたま市と連携して、そんな展開もできれば」と構想を語る。

今後の課題:フィードバックの収集とアクセシビリティの向上

このプロジェクトの成功を左右するのは、ユーザーからのフィードバックをいかに収集し、改善に活かすかだ。現時点では、子どもや両親、事務所職員からの断片的な反応しか得られていない。「水門がすごい」「リアルにある建造物がワールド内部にあるのは大変おもしろい」といった声は「励みになる」(担当者)が、広く一般のプレイヤーからの意見はほとんど集まっていない。「効果を測るには、もっと体系的なフィードバック収集が必要です。Xでのアンケートや、専用フォームの設置など、積極的に取り組むべき課題だと考えています」と語る。

たとえば、マインクラフトのコミュニティ(RedditやDiscord)や教育フォーラムを活用し、プレイヤーの声を集める仕組みを構築することで、ワールドデータの改善点や新たなニーズが見えてくるだろう。Xのポストを通じたアンケートも有効そうだが、具体的な実装にはまだ時間がかかりそうだ。

アクセシビリティの向上も課題だ。マインクラフトはライセンス購入(約4000円)が必要な有料ゲームであり、課金利用へのハードルはそれなりに大きい。特に、子どもや学校での利用を想定するこのプロジェクトにとって、コストはかなり大きなハードルとなる。「すでにプレイしている人は多いですが、新規で始める人にはライセンス取得の費用がネックです。そこは正直、もどかしい」と心情を吐露する。

一般的に、Minecraft: Education Editionの無料トライアルを活用することで、教育機関での導入障壁を下げられるが、個人ユーザーへの展開には限界がある。さらに、専門的なインフラ知識がないプレイヤーにとって、ワールドデータの意義や操作方法がわかりにくいという問題もある。これを解決するには、ワールド内に直感的なチュートリアル(案内看板やNPC)を充実させたり、事務所のウェブサイトでPDFや動画のマニュアルを公開したりする取り組みが期待される。

もう一つの課題は、教育現場での活用だ。さいたま市のGIGAスクール構想では、マインクラフトを使ったプログラミング教育が進められているが、事務所のワールドデータが教材として利用される段階には至っていない。「将来的には、さいたま市と連携して教育コンテンツとしての活用を進めたいですが、まだ具体的な動きにはなっていません」と言う。たとえば、学校での授業に組み込むためのガイドラインや、インフラの役割を子供向けに解説するワークショップの開発が必要だ。また、教師向けのトレーニングや、教育委員会との調整も欠かせない。これらの課題を克服できれば、ワールドデータは単なるゲームの遊び場を超え、次世代のインフラ教育ツールとして大きな価値を持つだろう。