土木学会(池内幸司会長)のICT教育特別委員会(蒔苗耕司委員長)は、「土木分野におけるICT/DX教育・人材育成のあり方」と題する報告書をまとめた。建設業界でのICTの急速な進展と教育・人材育成のニーズに対して、土木学会は2023年に技術推進機構のもと、建設現場でのICTの高度活用とDXの推進を支えるための教育・人材育成の推進方策を検討する「ICT教育特別委員会」(蒔苗耕司氏・宮城大学教授)を設置し、関連する研究委員会メンバーを含めて産官学が一体となり、建設ICTの知識と教育・人材育成の推進方策の検討を進めてきた。報告書は、これまでの委員会での検討成果に基づき、土木分野におけるICT教育やDXを推進の人材育成のあり方を整理した。

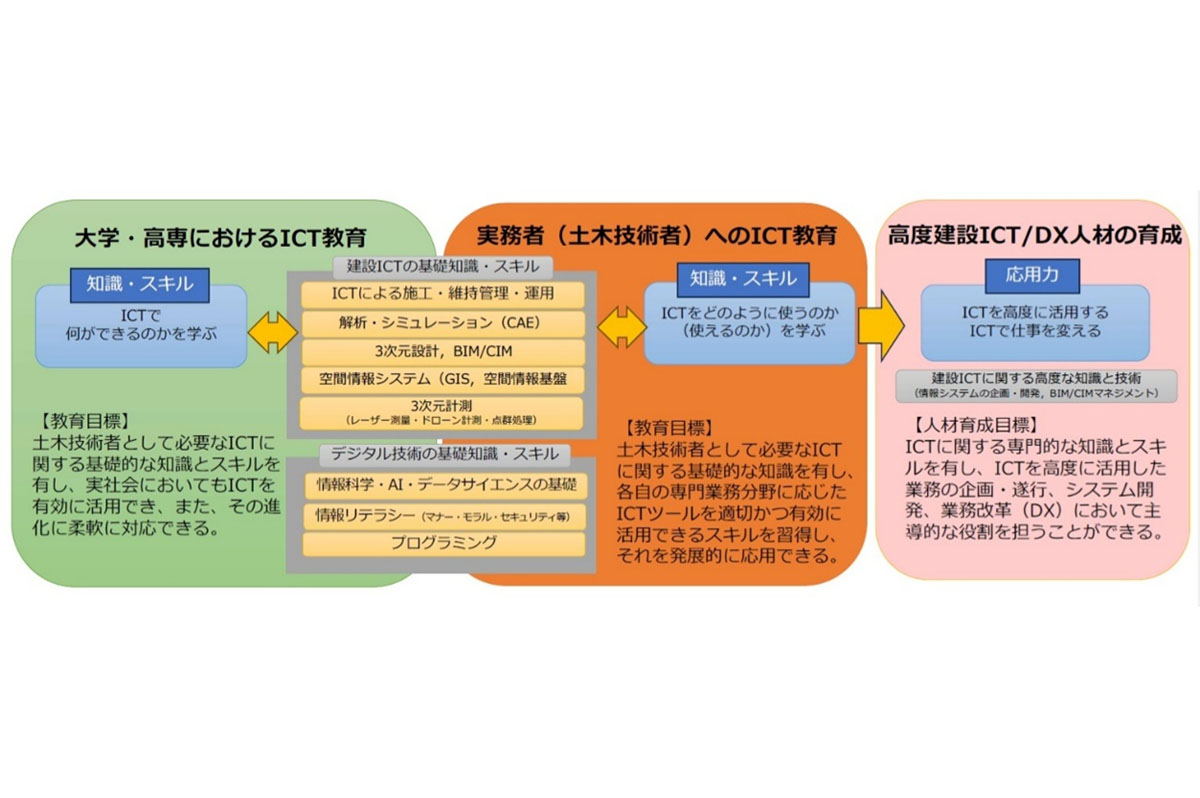

報告書では、ICT教育の体系として、学校教育におけるICT教育、実務者(土木技術者)、高度建設ICT/DX人材の育成を3つの柱とし、それぞれの教育目標や求められる知識・スキルを示すとともに、推進のための方策と課題をまとめている。大学・高専でのICT教育導入では、ICT教育科目の新規設置、既存科目へのICT教育項目の組み込み、他学科(情報系学科等)の提供科目の活用、ICTツールを活用したデザイン演習の充実化の4つの方策を提起した。

民間企業で育成すべきICTの能力・知識・技能では、①BIM/CIM業務・工事の管理能力、②国の施策やBIM/CIM基準類の知識、③BIM/CIM業務の3次元モデルを作成するCAD技能、④RPA、プログラミング(Python)の技能、⑤BIM/CIMおよびDXに関する最新動向の知識、生産プロセスの高度化・効率化、適用時の課題・解決策の検討能力、⑥ICTソフトウェアやレーザスキャナ、AR/MR機器等の操作技能、問題点、最新動向の知識などがあがった。

なお、土木学会は、同報告書に関するシンポジウムを10月15日に開催予定。今回、同報告書をもとに、ICT/DX教育・人材育成のあり方をまとめる。

参考:土木学会 技術推進機構 ICT教育特別委員会『「土木分野におけるICT/DX教育・人材育成のあり方」報告書』

ICT教育の現状と課題

ICT教育特別委員会委員長をつとめた蒔苗耕司氏(宮城大学教授)

デジタル技術の進化は目覚ましく、建設事業でもBIM/CIM、ドローン測量、重機の自動運転などの新しい技術の導入が進むとともに、業務プロセスの改革を促すDXの動きも本格化してきている。2024年に国土交通省が発表した「i-Construcion2.0」では、2040年度を目標に、建設現場のあらゆる生産プロセスをオートメーション化し、高いレベルで省人化、安全確保、働き方改革を進めて魅力ある建設現場を創り出すビジョンを示した。その実現に向けてICTのより高度な活用が必要不可欠であり、建設事業に携わる土木技術者自身がICTに関する知識・技術を学び、次世代に向けてより高度にICT/DXを展開できる人材育成が求められている。

そこで土木学会では、ICT教育特別委員会を設置。検討課題では、土木技術者のためのICT知識の体系化と提供方法(体系・テキスト・カリキュラム・コンテンツなど)、土木技術者が獲得すべきICTスキルと提供方法(種類・研修プログラム・講師育成など)、土木技術者資格における位置づけ(倫理教育含む)の3点を示した。

報告書の章は、はじめに、土木技術者に対するICT教育の体系と教育目標、大学・高専におけるICT教育の現状と課題、大学・高専の土木専門教育におけるICT教育のあり方、民間企業でのICT教育のあり方、高度建設ICT/DX人材の育成について、おわりに−産官学連携によるICT教育実現に向けて−から構成する。

土木技術者に対するICT教育体系と教育目標 / 「土木分野におけるICT/DX教育・人材育成のあり方」報告書概要より

同委員会は、土木工学関連学科を持つ大学・高専にICT教育の導入状況に関するアンケート調査を実施。2024年1月末〜2月にかけて110組織にメールにて依頼し、56組織(大学45組織、高専11組織)から回答を得た。ICT教育の導入状況をまとめると、次の結果となった。

- 2次元CADは多くの学校で導入済みだが、3次元CAD/CGの導入は、約1/3の学校で未導入であり、学校間での取組み格差が大きい。

- 測量系科目では、測量士補科目との関係で比較的導入が進んでいるが、専門科目(構造・材料・地盤土質、水理/河川/港湾)でのICT教育の導入に遅れがみられる。

- 土木計画学では空間情報解析(GIS)・交通流シミュレーション・センシングなどは比較的導入が進む。

- 設計・施工技術としての3次元計測、BIM/CIM、センシング/モニタリングなど環境システム・環境工学ではまだICT教育の導入に遅れがみられる

そこで、「ICT教育の体系化が進んでおらず何を教えるべきかが明確ではない」「ICTを教えることができる人材が不足している」「カリキュラム上の余裕がない」「大学のカリキュラムが変わるまで相当の時間がかかる」「ICTを教えるための教育環境が十分ではない」などの課題が認められた。

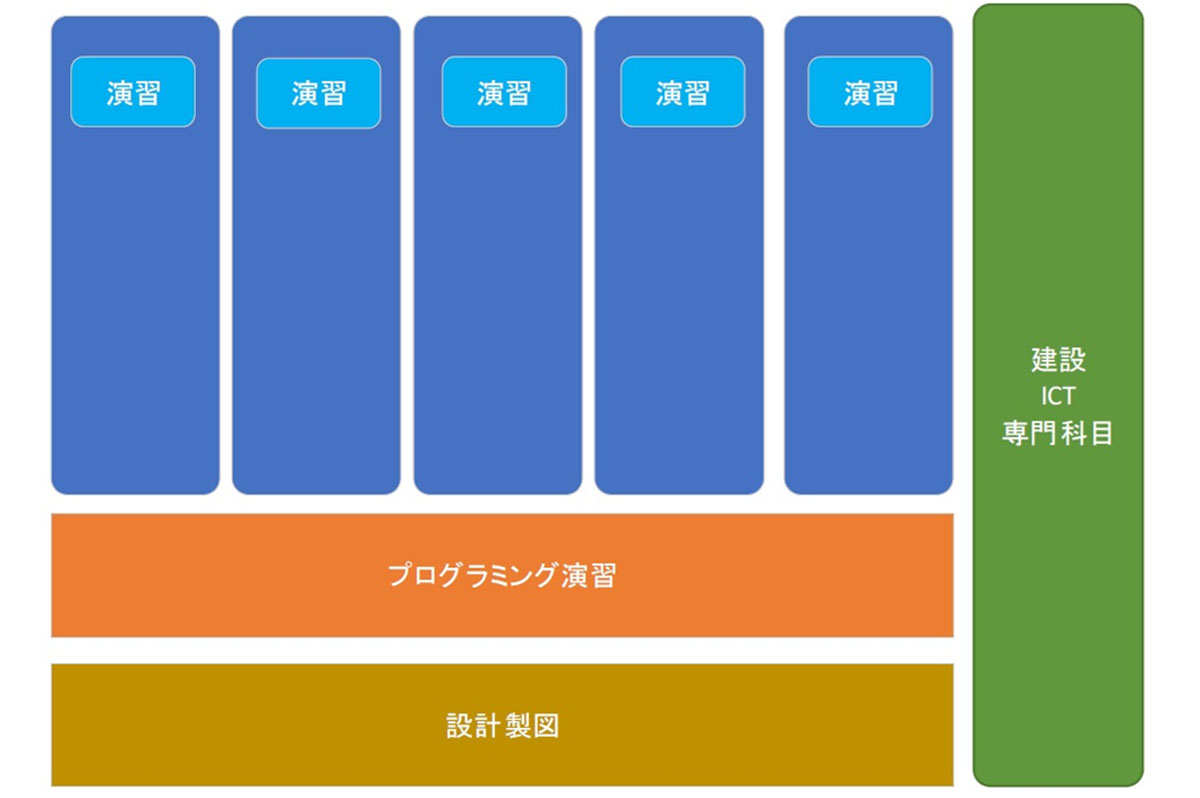

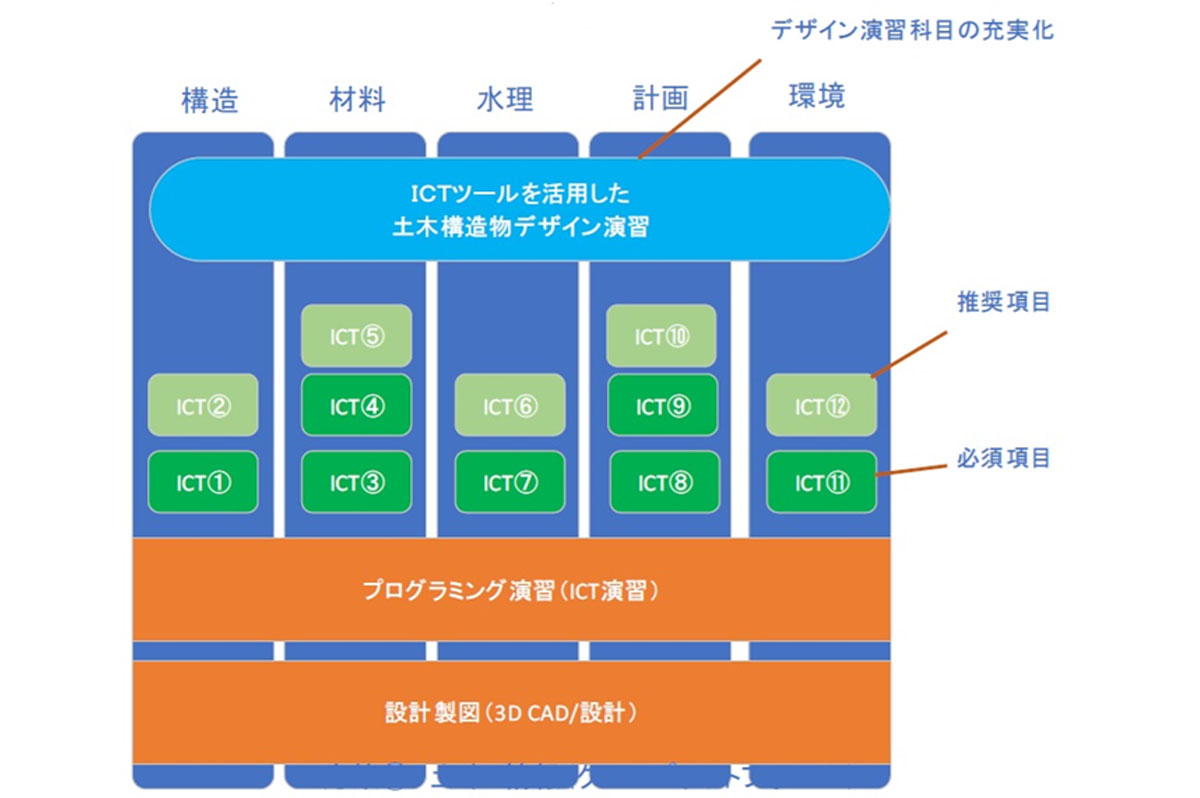

この課題を考慮し、ICT教育科目の新規設置、既存科目へのICT教育項目の組み込み、他学科(情報系学科等)の提供科目の活用、ICTツールを活用したデザイン演習の充実化の4つの方策を提起した。

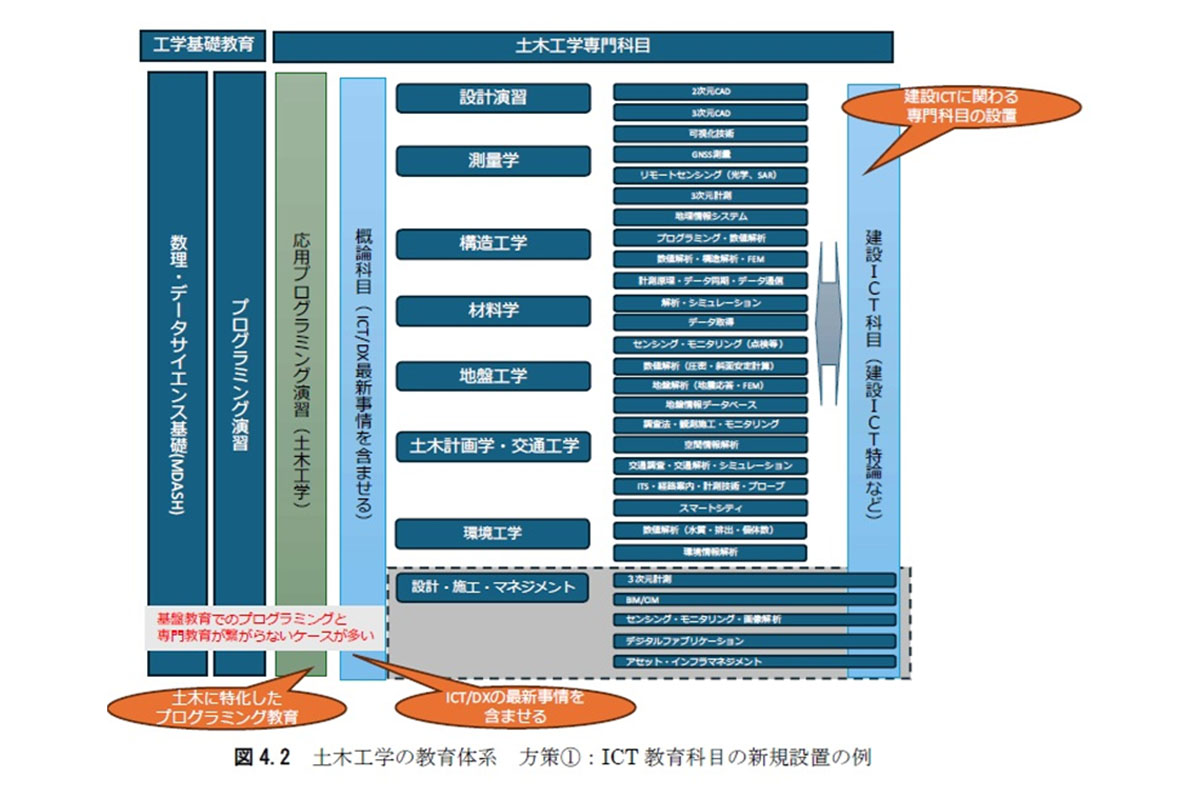

第1のICT教育科目の新規設置では、既存のカリキュラムに土木分野でのICT活用に関する講義・演習科目を新たに追加し、ICTを中心とした体系的な教育が可能になり、また既存授業科目の学習支援計画書に手を加えることなくICT教育の導入を図れるメリットがある。

方策①ICT科目の新規設置 / 「土木分野におけるICT/DX教育・人材育成のあり方」報告書概要より

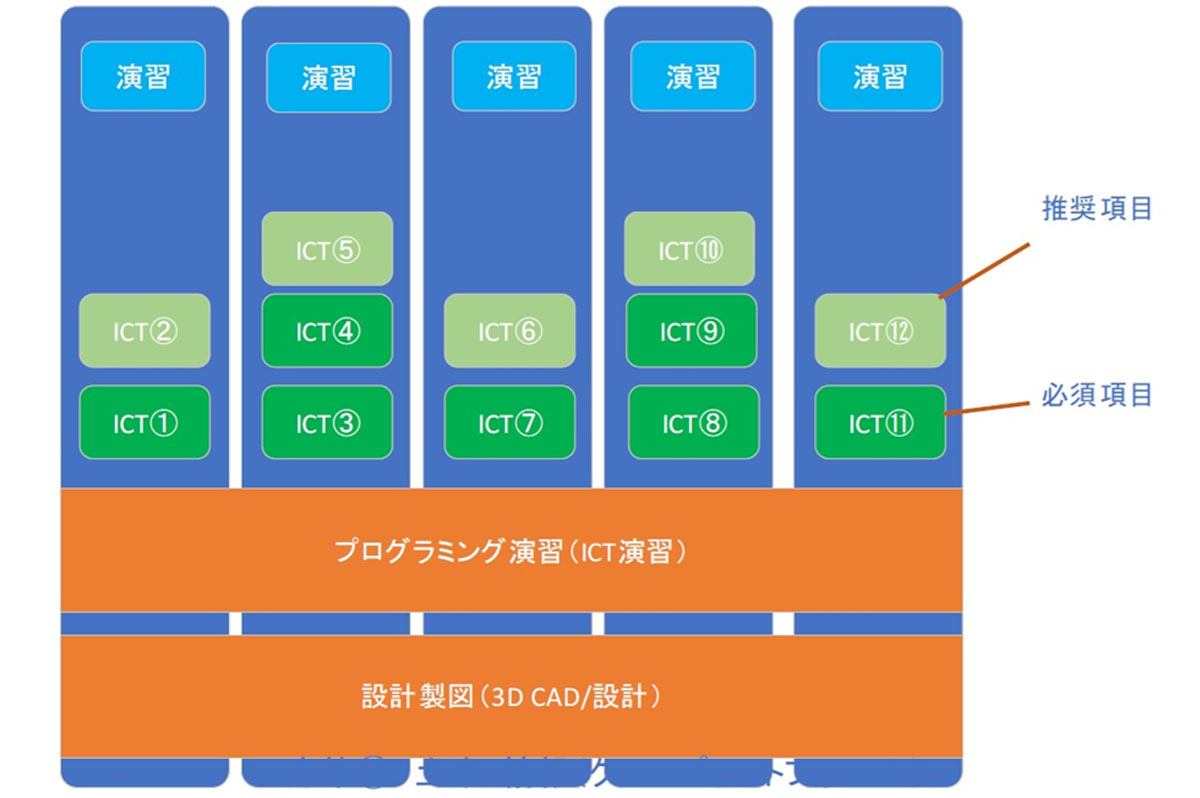

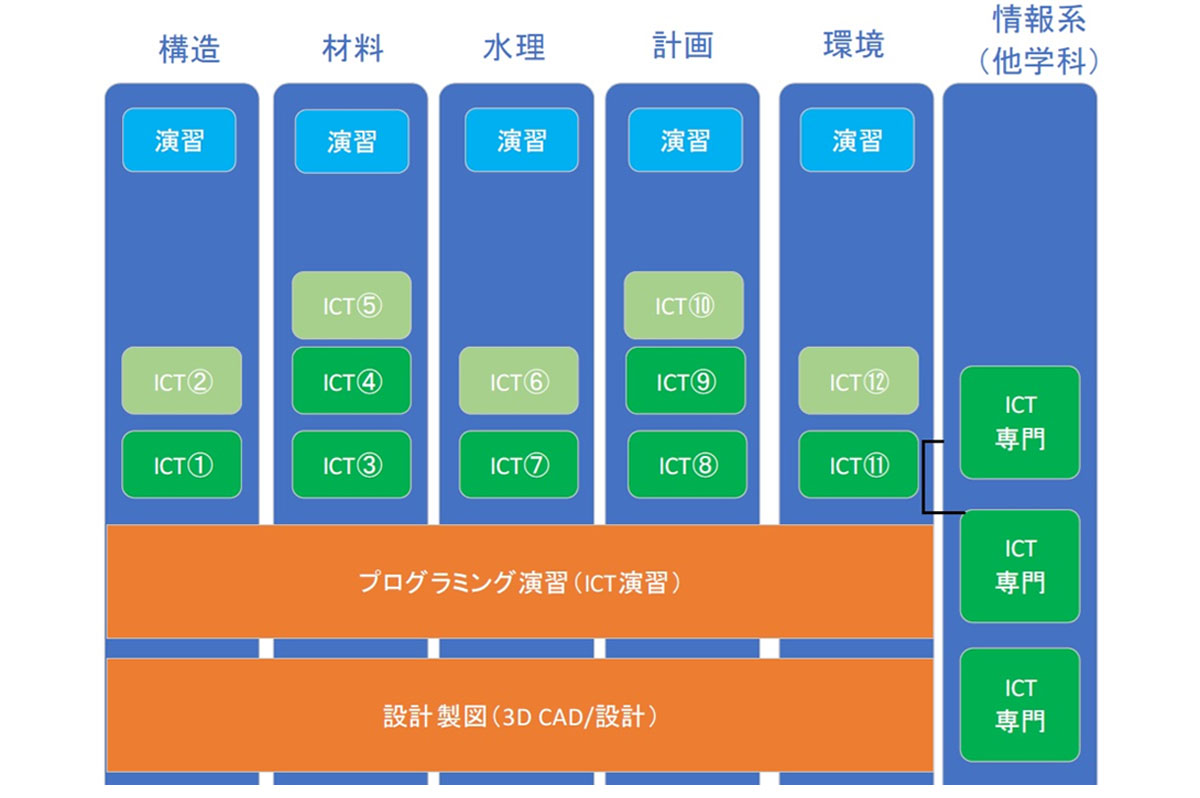

第2の既存科目へのICT教育項目の組込みは、既存の各専門授業科目の中にICT教育項目を授業内容に組み込むとともに、演習科目の中でも3次元CADや解析ツールのICTツールを積極的に導入することを想定。既存カリキュラムの中での適用が可能であり、迅速で臨機応変に対応できる利点がある。既存科目のICT教育項目の埋め込み例では、特に設計・施工・マネジメントに関する科目で、i-Constructionに対応した3次元計測、BIM/CIMやICT施工のICT教育項目を包含させ、ICT教育を充実化させる必要がある。

方策②専門科目への組込み方策 / 「土木分野におけるICT/DX教育・人材育成のあり方」報告書概要より

第3の他学科(情報系学科等)の提供科目の活用は、土木工学を専門とする学生が情報系科目を学べる工夫が望まれるが、他学科等との協力体制が不可欠で、全学・学部等で組織的に取組むMDASH応用基礎レベルの認定制度等を活用する対応が必要だ。情報系学科等の専門科目との連携例では、土木工学を学ぶ学生が他学科で開講するコンピュータ科学、AI・ロボットに関する科目を履修することが考えられる。

方策③土木×情報(クロスプラットフォーム) / 「土木分野におけるICT/DX教育・人材育成のあり方」報告書概要より

第4のICTツールを活用したデザイン演習の充実化は、各専門領域で得た知識・技術を活用して、3次元CADやGIS、各種解析ツールを利用して、社会インフラの計画・設計・施工・維持管理のプロセスを仮想空間の中で体験的に体験することを目指す。一部の大学では3次元CADを用いた橋梁デザイン演習やミニチュアモデル上でリモコン重機を用いてICT施工を体験できる試みも進む。

方策④デザイン演習の充実化 / 「土木分野におけるICT/DX教育・人材育成のあり方」報告書概要より

民間企業で育成すべきICTの能力・知識・技能

次に、同特別委員会は、どのようなICT教育が民間企業で実施されているのかを調査した。設計業界では、(一社)建設コンサルタンツ協会ICT 委員会(約20社)、(一社)建設コンサルタンツ協会近畿支部ICT研究委員会(約50社)、施工業界として、(公社)土木学会建設技術研究委員会生産性向上小委員会(約20社)へのアンケート方式により、2023年9月に実施。建設コンサルタント会社9社、施工会社8社の計17社から回答を得た。

調査結果では、設計会社、施工会社とも、CAD研修、BIM/CIM 研修、情報セキュリティー研修、ICTツール研修の実施事例が多かった。民間企業での技術者教育に対するニーズは、ICTに関する理論よりも、実際の現場での活用方法やツールの操作が高く、各企業の担当する業務に応じて、大企業では「計画・検討」段階でのICT活用、中小企業では「詳細設計・データ作成」段階でのICT活用のニーズが高い傾向がみられる。

さらに、設計や施工の現場でICTを推進するためには、ICTの能力・知識・技能の育成だけではなく、組織内でICT活用の機運を高めることが重要であるとの意見も得られた。なお、ICT導入では、単に新しい道具を導入するのではなく、土木の三力(構造、土質、水理)を理解したうえで、ICTをどのように活用して生産性を高め、建設サイクル全体の中で、ICTをどのように活用するのかの教育が重要とした。

土木工学の教育体系 方策①ICT教育科目の新規設置の事例 / 「土木分野におけるICT/DX教育・人材育成のあり方」報告書概要より

建設現場でのDXの推進では、ICTを高度に活用して新たな仕事の進め方を見出すことができるDX人材の育成が必要と強調した。ICTに関する専門的な知識とスキルを持ち、ICTを高度に活用した業務の企画・遂行、システム開発、業務改革で主導的な役割を担うことを教育目標に設定。求められる能力は次の3点を示した。

- 土木工学及び建設技術に関する基礎的な知識を有するとともに、建設ICTに関する高度な知識・技術を有すること。

- DX推進のために必要な知識(DX推進スキル標準等の修得)を持ち、生成AI等の継続的に進化する技術への対応力を持つ。

- 自らの専門領域のみに捉われることなく、幅広い視野から事業全体プロセスを見通し、DXを企画・立案し、それを遂行していくマネジメント力を持つ。

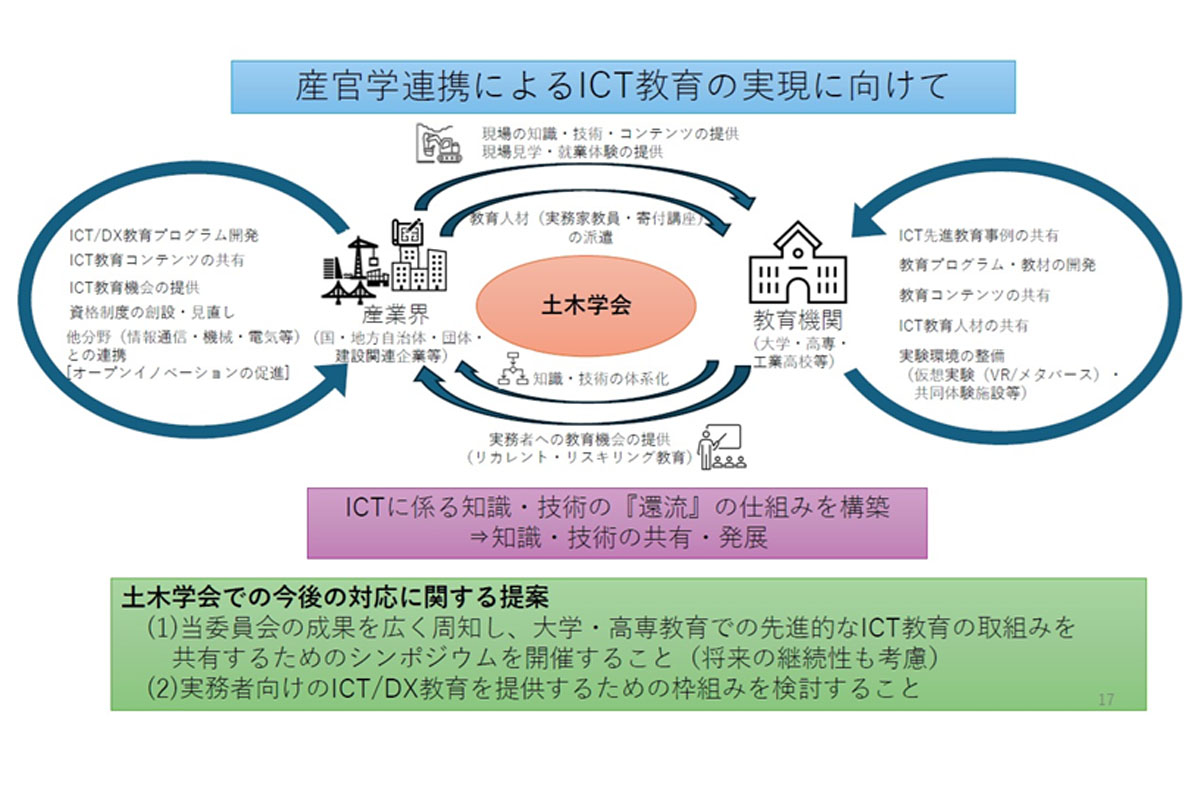

産官学連携によるICT教育の実現に向けて / 「土木分野におけるICT/DX教育・人材育成のあり方」報告書概要より

ICTの進化は、建設事業の中で用いられる技術の裾野を広げ、従来の土木技術と情報通信・機械・電気等の様々な技術が融合した新しい領域へと展開している。オープンイノベーションの取組みも進みつつあるが、従来の枠組みに捉われることなく、ICTを発展させ、DXを推進していくための環境とそれをマネジメントできる人材育成が強く望まれる。土木学会は、技術進歩に遅れることなく、未来に向けたICT/DX人材育成の枠組み作りを、産官学連携の下、組織的に展開していく必要がある。

始めに謝罪しておきますね…。

バカじゃねぇのw

この業界の感覚だとこの記事に書いてある事を

一人でやれる人材を求めている感じですかね?

欲張りすぎると全てを失う事になりますよ…。

Pythonはどう考えてもこの業界の話じゃない気がしますよw

やって欲しいのならそうですね50歳以上の正社員の人が

分かりやすく教えてくれたら頑張れる若い人も出てくるかもしれませんねw

どこかのお笑い事務所じゃないんだから無茶振りはほどほどにw

なんでも出来るスーパーマンは昔からいませんよw

出来ている風でしたよねw?

忖度してくれる回りに感謝した方が良いですよw