今回はローカルな話題から話を始めよう──。2025年8月、厚生労働省福岡労働局が「死亡災害根絶 非常事態宣言」を発令した。今年1月から7月末までに県内で15人の労災死亡者が発生し、そのうち8人が建設業──この数字が物語るのは、技術が進歩し、安全基準が厳格化された現代においても、建設現場で人の命が失われ続けているという厳しい現実だ。

解体工事の崩落事故、工場爆発による死亡事故。これらの悲劇は偶発的な「不運」ではなく、業界が長年抱えてきた構造的問題の帰結である。建設業においてもいわゆる働き方改革が施行されて1年以上が経過しているが、労働災害は減るどろこが、むしろ増えている。なぜこんなことになっているのか。その理由を、データや現場の声を踏まえつつ、解き明かしたい。

数字が証明する「なくならない」現実

「なぜなくならないのか」──この問いに対する最初の答えは、データが示す残酷な現実にある。2024年の厚生労働省統計によると、全業種の労働災害による死亡者数は746人と過去最少を更新した。しかし建設業に限れば、232人と前年比で増加している。建設業は全死亡災害の約30%という高い比率を維持している。

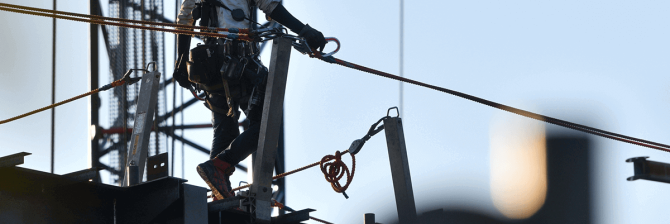

より深刻なのは、死傷者総数が13万5718人と4年連続で増加していることだ。建設業だけでも1万3849人という高水準が続いており、墜落・転落事故が死亡原因のトップを占める構造は変わっていない。2025年に入ってからも、東京労働局管内では死亡災害が前年比3倍の9件発生するという異常事態が続いている。

福岡の事例は、この構造的問題を象徴している。2025年7月末時点で建設業の死亡者が8人に達し、局長による緊急宣言に至った背景には、7月15日の久留米市解体現場崩落事故(2人死亡)、2月の苅田町工場爆発事故(2人死亡)といった具体的な惨事がある。これらは統計上の「数字」ではなく、現実に失われた人命なのだ。

さらに注目すべきは、建設業労働者数の構造的変化だ。ピーク時の1997年と比較して約30%減の477万人まで縮小した現在、量的な人手不足が質的な安全性の劣化を招いている。2025年のデータでは土木工事の「強度率」(災害の重さの指標)が3年連続上昇しており、少ない人数でより危険な作業を強いられる現場の実態が浮き彫りになっている。

【PR】忙しい施工管理技士がキレイに退職するための辞め方・交渉術とは

見えない真実──発注者別データが隠蔽する構造的問題

労働災害が「なくならない」理由を探る上で、発注者の内訳(国、都道府県、市町村、民間事業者)は重要なカギを握ると思われる。しかし、厚生労働省の公式統計では発注者別の全国集計が公表されていない。この情報の空白こそが、災害を「なくさせない」要因の一つなのかもしれない。そうだとすれば、まさに盲点だ。

なぜなら、公共工事と民間工事では安全に対する姿勢が根本的に異なるからだ。公共工事では厳格な安全基準と入札時の安全計画書提出が義務付けられているが、民間工事では利益圧力から安全投資が削減されやすい構造があるからだ。建設投資統計によると、民間工事が全体の約64.5%を占めるにもかかわらず、その災害発生率が不明なままだ。これでは効果的な対策は講じられない。

断片的なデータは、この仮説を裏付けている。沖縄労働局の分析(2013~2022年)では、県内建設業死亡災害45件のうち民間発注が24件(53.3%)を占め、公共発注の16件(35.6%)を上回った。

福岡の非常事態宣言のきっかけとなった事故──久留米市の解体作業中の崩落、苅田町の工場タンク破裂──はいずれも民間工事と推測される。空き店舗の解体は民間不動産の処分が主目的であり、工場のメンテナンス作業も民間企業の業務だ。こうした「見えない格差」が災害を継続させる温床となっている可能性が高い。

人間という最大の脆弱性──ヒューマンエラーはなくせるのか

建設業の労働災害が「なくならない」最も根本的な理由は、人間の存在そのものにある。厚生労働省と建設業労働災害防止協会の分析によると、労働災害の約70%が「危険軽視・慣れ」「不注意」「無知・未経験」といった人的要因に起因している。つまり、どれほど技術が進歩しても、最終的に作業するのは「完璧ではない人間」だということだ。

この現実は、現代社会の根本的なジレンマを浮き彫りにする。私たちは機械の精密さを求めながら、創造性や判断力といった人間特有の能力に依存せざるを得ない。建設現場では、机上の空論のような設計図によって、その通りに進まない予期せぬ事態への対応、現場の状況に応じた臨機応変な判断、職人技術による品質の確保など、人間の知恵と経験が不可欠だ。しかし、その同じ人間性が、注意力の散漫や慢心といった形で災害の温床となる。これは技術的な問題ではなく、人間存在の本質的な矛盾なのだ。

特に深刻なのが、熟練者による「慣れ」というバグ、「油断」というエラーだ。長年の経験が蓄積されるプロセスで、危険に対する感受性が鈍化し、本来なら慎重に行うべき判断をおざなりしてしまう──これは人間の認知システムに内在する構造的欠陥といえる。「これくらいは大丈夫」という過信は、安全手順を省略する行為として中堅社員層で頻発している。皮肉にも、経験という最大の資産が、同時に最大のリスク要因となる認知の罠なのだ。

この「慣れバグ」は、人間の学習メカニズムそのものに起因している。脳は効率化を求めて繰り返し作業をパターン化し、意識的な注意を他に向けようとする。建設現場という日常では、この自動化プロセスが命取りになる。熟練者ほど「考えずに動く」能力に長けているが、それが危険察知能力の低下と表裏一体になっているのが現実だ。

一方で、急激に増加している外国人労働者による「無知・未経験」のエラーも深刻化している。言語の壁が安全教育の障害となり、基本的な危険認識の共有すら困難になっているケースが散見される。技能実習生や特定技能労働者が現場に投入される速度に、安全教育体制の整備が追いついていないのが現状だ。

これらのヒューマンエラーを、業界の構造的問題が増幅させる。コスト削減圧力による安全投資の削減、人手不足による作業の急ぎ、長時間労働による疲労蓄積──すべてがエラーの発生確率を押し上げる要因として作用している。つまり、個人の注意力に依存する安全管理には、構造的な限界があるということだ。

働き方改革という皮肉──なぜ「改善」が悪化を招いたのか

建設業の労働災害が「なくならない」背景には、意外な要因も潜んでいる。2024年4月から建設業にも本格適用された働き方改革がそれだ。本来、労働者の安全と健康を守るはずの制度改革が、皮肉にも災害増加の一因となっている可能性がある。

毎月勤労統計調査によると、建設業の残業時間は2024年以降急激に減少している。しかし、これが疲労軽減ではなく、安全教育時間の不足や作業品質の低下を招いているという指摘が現場から上がっている。時間的制約が強まる中で、安全対策は「時間泥棒」として軽視される傾向が強まっているのだ。

建設業の死亡者数は2018年の約300人から減少傾向にあったが、2024年には232人と再び増加に転じた。全体の死傷者数も4年連続で増加しており、働き方改革による安全性向上の効果に疑問が生じている。

この現象は「意図しない結果」の典型例だ。規制強化によって表面的な数値(労働時間)は改善したが、現場の実態(安全管理の質)は悪化している。人手不足が深刻な建設業では、労働時間短縮が作業の急ぎや人員配置の歪みを生み、結果としてヒューマンエラーを加速させる「逆効果」を生んでいる。制度設計の際に現場の実情を十分に考慮しなかった政策の限界が露呈した、という推測が成り立つ。

自分は派遣社員で安全書類を管理していますが

問題は人手不足と老害の問題だと思いますねw

あらゆる意味で昔と今は違いますよ!

そういう自分も50近い人間ですw

本当の意味でのコスト削減してますか?

この業界で言うVEというやつですかね?

決定権を持っている年配の優秀な人材が

若手の意見を汲み取っているとは思えないと最近思います。

例を挙げると経営者と仲良しこよしのルール守らない人間が

いつまでも大きな声でパワハラ紛いの事をやっているw

(ん?あれは紛いではないかw)

業界的に単価の安い女性登用をすすめているが逆にコストが増えているw

教える人間がいないので教える側に回っている、

優秀な人材の時間を恐ろしいほど消費している事を理解していますか?

率先してフォローする人間と

意図的に足を引っ張る人間を見極めた方が良いと思いますがどうでしょうか?

若い人がやめないようにフォローしても年配の女性事務員がそれを

台無しにしているのを見ていると全部ほっぽりだして

他所の会社に行きたくなる今日この頃ですw

そうそう時間と予算と行政機関がしっかりチェックすれば事故は減ります

抜き打ち監査より元請けにチェックさせている書類をしっかり見れば事故は

間違いなく減りますよw

後曖昧なルールを強制力のある物にするべきですねw

私は令和になってから数百億の建設工事に携わった経験が一度だけあり、その経験から感じたこと。

・新規入場者教育を派遣職員にやらせるのはちょっと疑問、別に法的規制云々は無いけど、責任感他でどうかな?と

・重要な管理項目を若手や派遣だけにやらせるのは項目次第では分からんでも無いが、チェックが半年後とか、現場で撮り直し、やり直しが困難な状態になるまで放置は問題と思う。

・現場である程度上位の立場の人間などが日常の労務書類等を軽視は不味い。

特に50代で正職員の立場でKY日報と重機作業計画を担当業者で出来てるか気にしてないのは論外。

若手や派遣の人間に教育どころか下請けにどう思われるか考えてもいないのでしょう。

・県を跨がない、売り上げ100億無い地場ゼネですら問題なのに、売り上げが1兆に達する会社でパワハラ横行は論外。

パワハラと指導の違いは様々あるが、大きな声で怒鳴りつつお前なんかいらねえ発言は明らかなパワハラ。

私個人の経験だが、パワハラする人はKY,作業計画等の日常の労務書類管理できない、タバコを吸う、俺は凄いと自ら発言する、実際問題タバコ吸う暇作るけど現場巡視の時間は上手く作れない(現場の問題を放置)、会社批判を狭い身内ではなく現場事務所内でそれなりの声量で発言。

現実的に労災0は困難すぎとは思うけど、労災リスク減らすのは簡単な例が多々ある。

自分が率先して安全衛生管理した現場では労災0、某大型パワハラ現場では片手で足りなくなった。

10年以上建設業界にいるけど、パワハラ野郎への教育が業界の健全化、労災リスク低減になることは確実。

給料以外はぜーんぶパワハラ野郎への教育、懲罰で容易に解決可能。

問題は現実的にやろうとしたら大半は外部の人間に頼る、実行してもらうしかないよね、労基署含めた。

1コメだが!

私はルールを守ってたばこを吸っている!

タバコを吸っている事が悪い印象を与えているのか?!

タバコが嫌いなのは分かるが悪い印象を与えるのはやめていただきたい!

タバコを吸っている人間の自殺率が低いのを知っていますか?

何故タバコを吸っているかを考えて欲しい!w

何も考えず無為な時間を過ごせるからだ!(持論)!

休憩時間で場所マナーを守っている人間まで悪く取られるのは御免被る!

て言うかタバコを吸う

は文面的にどう考えても関係ないでしょうw

これハラスメントですよルールを守って吸うのは良いですよね?

私は派遣社員をだが安全書類は正社員より理解していると言う自負がある!

何故なら行政機関や元請けがしっかり安全書類をチェックしていないからだ!

私は定時制中退の中卒派遣社員をで50近いオッサンだが

与えられた仕事はしっかりしたいんだw

国交相のガイドラインは熟読している!

手取りは18万無い!

同情するなら金をくれ!w

パワハラは私も嫌いです!w

喫煙行為で明確な法令違反していなくても、建設現場の実情考えれば身を粉にして働くと喫煙ゆっくりしてるのが簡単に日常にできるのか?と思う。

喫煙者の中で現場巡視をきちんと適切な頻度、程度で出来ているのは1割いないと思う。

やれと言ったら問題だが、実際タバコどころか食事、、どころか水分補給すら惜しんで現場行かざるをえない事がある。そんな時に現場巡視怠って喫煙所にいる老害見ると呆れる。

特定現場、特定個人では喫煙してても問題ないと言えるが、管理者サイドでは大多数の喫煙者は低次元。

もちろん喫煙所行かずに現場内で吸うとか論外だけどさ。

365日46時中だの言わんけど、朝一と帰り際以外は現場の半分以上の出勤日は昼休憩以外ゆったりと喫煙する時間無いはず。

有るとしたら相当優秀、現場が緩い・・・・現場巡視してないことの、現場の問題そのものに気づけないレベル。

後契約等にもよるが、資格無しの派遣職員でも額面30万超えるのは今の時代ありうる時代。

手取り20万切るのは家庭の事情、健康他の縛り無いなら、とりあえず私は一緒に仕事したくないです。

写真撮影等で共通項的な事で阿吽の呼吸で仕事したいし、初対面でもそれなりにやれます。

技術があまりにもアレだと給料低いとしても仕事捗らないので私は所長に進言しかねません。

追記ですけどぉw

タバコ税で賄われていた物ありますよね?

その癖喫煙所を設置しない行政はおかしくありませんか?

保険料を削減したいのは分かりますがやり口が汚いですよ!

今までおkだったのに後始末しないで金だけとるのか?

いっそタバコ販売禁止にすれば解決ですよ!

ただね後始末はしなさい!タバコ吸う人間がいなくなるまでは勝手な法改正は

やめましょうw

タバコを吸うことでストレスが軽減されて社会貢献している人間がいる事

理解していますか?

あくまでルールを守っての話ですよ?

話は変わりますがコロナやインフルエンザについてですが

マスクをつけないことにガタガタ言っている人(会社)

マスク代金や予防接種代誰が払うんですか?

正社員は良いよなぁw会社が払ってくれるもんねw

3コメですけどコメント返しが出来ないので再投稿

建設現場の実情考えれば身を粉にして働くと喫煙ゆっくりしてるのが簡単に日常にできるのか?

とあるが休憩時間ならおkでしょう?

このコメントを見る限り施工管理技師ですね

雇用形態は職種によって違うから作業者や派遣の施工監理技師をコキ使いたいゼネコン社員の発言でしょう?

自分が苦しいから他に当たるなと言いたいw

文句があるなら正当に会社に意見すれば良い!w

バカにした言い方だかそれをしないとなにも変わらないですよ。

何だかんだで結局正社員の施工監理技師は良い給料やボーナスをもらっているんですからw

ただねそれを鼻に掛けて下請業者や派遣管理技士に対して文句を言うのは会社に対する忖度ですよw

悔しいからハラスメントをするなら会社に文句を言って会社をやめた方が良いですよ。

忖度するなら外部に文句を言うなw

文句を言うなら自社の上層w

手取り20万切るのは家庭の事情、健康他の縛り無いなら、とりあえず私は一緒に仕事したくないです

これについて詳しく聞きたいですなw

完全な差別意識全快じゃないですか?

家庭の事情でどうしてこうなるか解説してくださいw

私の家はお金があって大学を出ているからと言うことで良いですか?

悪いが私も貴方と仕事はしたくは無いですねw

その考え方は必ず身を滅ぼしますよw

昭和ならその考えで通せましたが今の時代にそれは通らないと理解した方は良いですよw

一人では仕事が出来ないし休憩時間は誰も拘束できないのはご存知ですか?

自分が休憩時間をもらえない事を外部に当たっているだけですよね?

本当に悪いのだーれだw

休憩時間が無いから派遣社員や下請けより給料良いのだーれだw

嫌ならやめろw外に当たるのハラスメントw

選ぶのは貴方ですよ!

5コメですけど自分は施工監理ではない派遣社員ですからねw

施工監理の派遣社員で高額な報酬貰ってたら文句なんて言わないですよw

そりゃもう忖度まっしぐら猫まっしぐらニャーwですよw

半分ボケかかったオッサンを月120万とかで売ってる会社もいますからねw