木材活用で社会課題解決の目指す”ウッドデザイン協会”

木材を活用した社会課題の解決を目指す「一般社団法人 日本ウッドデザイン協会」(東京都港区)は、都内の東京ビックサイトで設立記念発表会を開催。会長には建築家の隈研吾氏が就任した。

今後、同協会は調査、研究、開発、事業創造、普及啓発する機関として、会員相互の連携、ステークホルダーとの対話や協力により、木材利用、森林・林業の成長産業化や地方創生を推進する。

隈研吾会長は、「ウッドデザインは木材を使って社会と暮らし、都市と地域に新たな価値をもたらす、多様な連携による活動の総称だ。協会は、木材を使って持続可能な社会、個性ある地域、豊かで安心な暮らしをデザインするための、新たなプラットフォームとなる」と同協会の目的や目指す方向について語った。

木材利用を通じて持続可能な社会の実現に向けた新たな価値創造を行う日本ウッドデザイン協会の具体的な事業はどのようなものか。設立記念発表会を取材した。

あらゆる面でますます広がる木材の利活用

「協会設立は日本や世界を変えるムーブメントになることを祈る」と語った隈研吾会長

今年のエポックメイキングの一つに、木造の高層化、公共施設での活用などが一層進んだことが言えるだろう。

CLT(直交集成板)等の技術開発や国の基準類も進展し、さらには「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」も施行され、法整備も進んだ。その意味では、隈研吾会長の持論でもある「木造の逆襲」の1年でもあり、「日本ウッドデザイン協会」の設立はその持論を象徴した動きでもある。

具体的に、どのような活動を展開するのだろうか。協会の活動は、顕彰事業である「ウッドデザイン賞」の実施、木を活かした新たなライフスタイルの提案、カーボンニュートラルに貢献する調査研究を行う「調査研究事業」、異業種・公民連携の促進や中小企業、デザイナーとの連携を行う「ビジネスマッチング事業」、それらの活動の地方自治体・企業等への普及と関係構築のための「広報普及啓発事業」の主な4事業が中心。会員企業同士がそれぞれの部会で、テーマに沿って交流、意見・情報交換を行う。

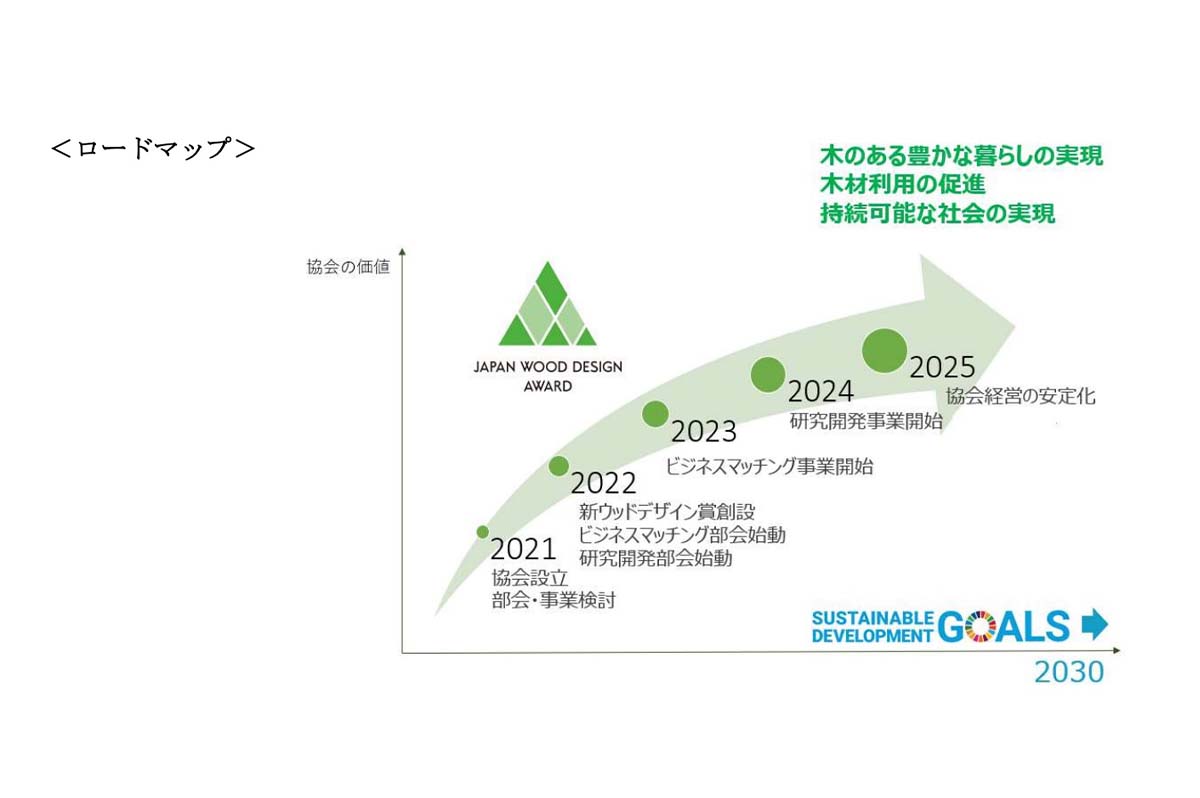

日本ウッドデザイン協会の活動のロードマップ

顕彰事業である「ウッドデザイン賞」は、これまで林野庁補助事業としてユニバーサルデザイン総合研究所が実施してきた。2022年からは同協会が引き継ぎ、さらに活動を広げて、SDGs・カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現、グリーン成長や地域活性化戦略等、公共性の高い活動と市場の活性化を目指すという。

隈研吾会長は、「2年あまりで社会にもたらされた劇的な変化は、人々の価値観を大きく変え、自然との近さや発想の柔軟性がより求められるようになった。木材はこうした価値観に応える最良の素材である。協会の目的を達成するためには、業種や分野の枠を超えた、多くの方々の参画が不可欠であり、日本や世界の流れを変えるムーブメントになることを祈る」と語る。