住宅を購入するとき、よく目にする「延床面積」という用語。延床面積は住宅の広さを表す用語ですが、具体的にどこの面積を指しているのか、イメージできる方は少ないのではないでしょうか。

今回は、延床面積について解説していきます。延床面積に含まれないものや、建築面積のような似た用語との違いについても理解し、住宅購入時に活かしていきましょう。

延床面積・敷地面積・建築面積とは?

住宅を建てる場合、「延床面積」「敷地面積」「建築面積」といった、さまざまな用語を目にします。

それぞれの面積には役割があり、建物を建てる場合には面積ごとの規定を満たす必要があります。ここでは、それぞれの面積の定義について解説していきます。

延床面積

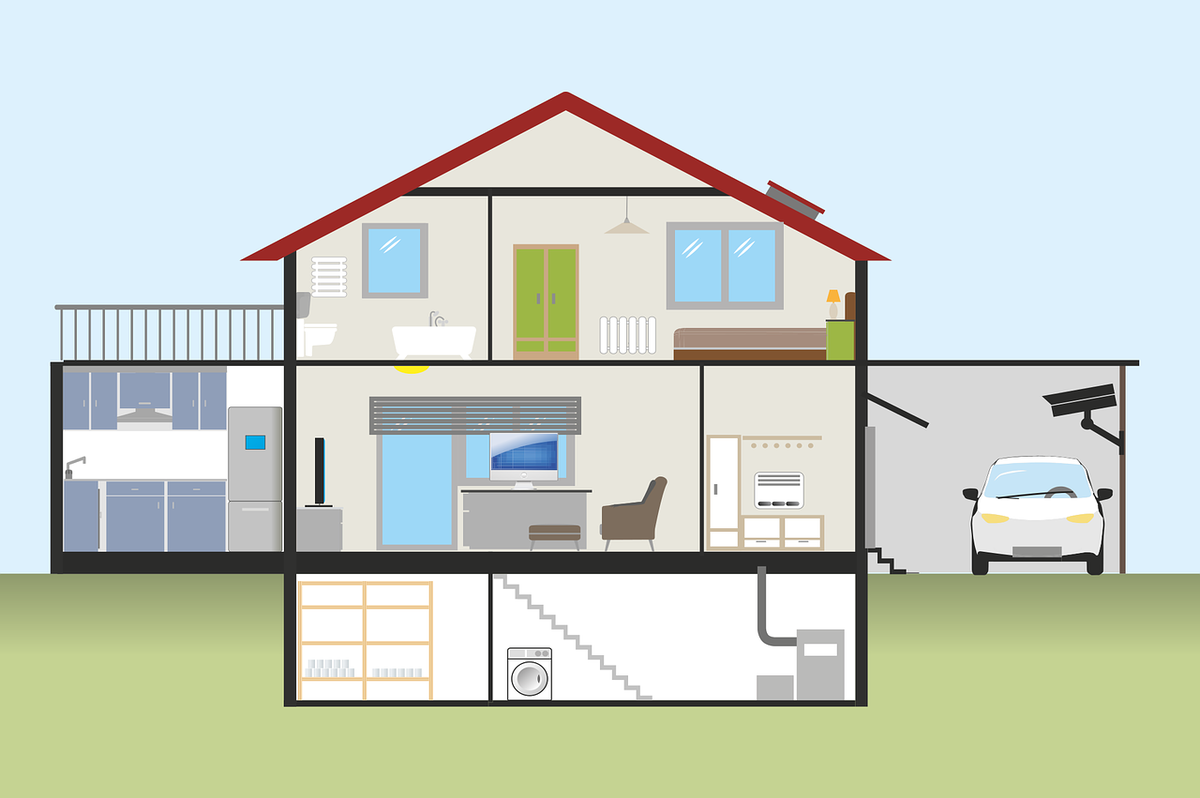

延床面積とは、建物の各階の床面積を合計した面積です。延床面積は、実際に利用できる居住スペースの面積を表しており、バルコニーやロフトなどは延床面積に含まれません。

建物面積とも呼ばれ、延床面積は容積率(敷地面積に対する延床面積の比率)の計算で用いられます。用途地域では、建物の高さや奇抜な形状を抑えるため、容積率の上限が定められています。

敷地面積

敷地面積とは、真上から見た土地全体の面積です。高低差や斜面に関しては真上からでは正確に計測できないため、実際の面積よりも狭く計測される場合もあります。

敷地面積は、「実測面積」と「登記簿に登録された面積」の2種類あります。これは、登記簿に最初に計測した面積が記載されたままのケースがあるためです。本来変更があれば手続きが必要ですが、手続きをしていないケースもあるため、実測値とは異なる状態になっています。

家を建てる場合は、正しい情報を使うためにも、実測面積を計りましょう。

建築面積

建築面積は、建物を真上から見た面積です。建物で1番広い階の面積が建築面積になりますが、ほとんど場合、1階部分が一番広いことが多いため、建築面積=1階面積になる場合が多いです。延床面積と違い、壁や柱部分の面積もカウントします。

建築面積は、建ぺい率(土地に対する建築面積の比率)の計算に用いられます。用途地域ごとに指定されている建ぺい率を超えると建築認可が下りず、工事をはじめられません。家を建てる場合は重要な用語になりますので、覚えておきましょう。

延床面積に含まれないもの

延床面積とは、建物各階の床面積を合計した面積ですが、建築基準法により延床面積には含まれない箇所があります。

容積率や建ぺい率によって延床面積は制限されているため、延床面積に含まれない箇所をうまく活用できれば、生活スペースを大きくすることが可能です。

ここからは、延床面積に含まれない箇所について解説していきます。

吹き抜け

延床面積に含まれない代表的な箇所は、吹き抜けです。2階建ての場合、吹き抜けの2階部分には床がありません。そのため、吹き抜け部分に関しては、部屋として使うことは難しいと判断され、延床面積に含まれません。

同じ延床面積の建物でも、吹き抜けがあるだけで開放感が出てきます。吹き抜けに窓を設置すれば採光も得ることができるため、さらに心地いい空間がつくれます。

バルコニー

バルコニーやベランダ、テラスは、幅2mまでなら延床面積に含まれません。建ぺい率には含まれるため、そこまで自由な広さにできるわけではありませんが、スペースとしては十分です。

リビングに隣接すれば、リビングとの一体感が出ます。2mあればテーブルセットを置くこともできるため、天気の良い日はテラスで食事を楽しむこともできます。

ロフト

以下の条件に当てはまるロフトは、延床面積には含まれません。

- 天井高1.4m以下

- ロフトがある階の床面積の1/2以下の面積

- はしごが固定されていない

この条件を満たしている場合、建築基準法では小屋根収納扱いになります。子供部屋のお楽しみスペースや、書斎、趣味のフィギュア置き場と、さまざまな用途に利用できます。

駐車場や車庫

天井があり、壁で覆われている駐車場は延床面積に含まれます。ただし、容積率の算出については緩和規定があります。

1階部分を車庫にしたビルトインガレージは、延床面積の1/5までの面積であれば容積率の計算に入りません。ただし、1/5を超えた分に関しては、延床面積に含まれます。地下駐車場の場合は、延床面積の1/3までの面積が容積率の計算に入りません。

屋外階段

2世帯住宅のように、玄関を1階と2階の2ヶ所に設置する場合は、屋外階段を設置することになります。屋外に設置されている階段は、以下の条件を満たせば容積率の算出に含まれません。

- 屋外階段の周長の1/2以上が外部に開放されている

- 天井から手すりや壁までの高さが1.1m以上

- 階段の外部に開放されている部分が、天井の高さの1/2以上

その他

玄関ポーチやピロティも延床面積には含まれません。ただし、部屋的な用途で使用する場合は、延床面積に含まれるため注意してください。

また、出窓も以下の条件付きで延床面積に含まれません。

- 床面から出窓の下までの高さが30cm以上

- 奥行き50cm未満

- 床から1.35mより上の部分の半分以上の面積が窓

出窓も開放感を感じるだけでなく、小物や観葉植物を置くなど、さまざまな用途に利用できます。

生活に必要な家の広さや費用の目安

住宅を建てる場合、誰もがすべての要求を満たすだけの広い土地と資金を持っているわけではありません。どういう暮らしをしたいのかによって、必要な設備に優先順位をつけていく必要があります。

ここからは生活に必要な家の広さと、延床面積と坪単価から算出する住宅の費用について解説していきます。住宅を建てようとしている方は参考にしてみてください。

生活に必要な家の広さ

家の大きさや間取りは、家族構成やライフスタイルを基に考えましょう。人数が少ないのに部屋数が多い間取りでは、使わない部屋がでてきてしまいます。逆に、人数が多いのに部屋数が少なければ、快適な生活がおくれません。

国土交通省が公開している住生活基本計画の一般型誘導居住面積水準によると、4人家族に必要な面積は125㎡とされています。125㎡は坪数では約38坪になります。3〜5人の家族が住むのであれば、35~40坪の大きさを目安として考えると良いでしょう。

住宅建築の費用目安

マイホームを建てたいと思った際、気になるのは一体どのくらいの費用がかかるかだと思います。延床面積と坪単価(1坪あたりの建築費)がわかれば、延床面積×坪単価で「建物本体価格」を算出できます。

ただし、ここで注意したいのは、ここから算出できるのは「建物本体価格」ということです。つまり、他にも費用がかかるかもしれないということです。

この建物本体価格には、エアコン・ガス・照明器具など別途工事費が含まれているのか、何が含まれていないのかを事前に必ず確認しましょう。後々、こんなに費用がかかるはずじゃなかった…と後悔することになるかもしれません。

また、実は坪単価には明確な基準がありません。住宅会社によって算出方法は異なるため、坪単価については住宅会社に確認してください。一般的には延床面積が減るほど、坪単価が上がる傾向にあることを覚えておきましょう。

その他、土地と建物には税金が掛かってきます。代表的なものでは、不動産取得税と固定資産税です。不動産取得税は1回限りですが、固定資産税は毎年払わなければいけません。家を建てるときに必要な費用については、計画時に確認するようにしましょう。

延床面積を理解して住宅を選ぼう

この記事では、住宅における面積や、家を建てるときの注意点について解説してきました。

延床面積は、居住スペースの広さを表す値で、土地の大きさや用途地域に合わせて制限があります。ただし、延床面積に含まれない吹き抜けやバルコニーなどを利用することで、より開放感を感じる家をつくることができます。

家族構成や生活スタイルを基に、家族が暮らしやすい住宅を計画してみましょう。