(一社)日本建築学会は、竹内徹会長(東京工業大学教授)ら幹部の就任会見を開き、今後の方針を発表。竹内会長は、ミッションとして「うつくしくタフな建築・まちづくり」を打ち出した。具体的には「ICTを利用した地域・性別・国籍を超えた学会サービスの整備」「世界の中の日本建築学会としての情報発信」「これからの地域・まちづくりへの貢献」と3つの施策を明らかにした。

とくに、今年は関東大震災の発生から100周年を迎えることを踏まえ、「少子高齢化が進む地域では環境に優しく災害に強い、若い人が住みたくなるようなまちづくりを議論し実現していくことが大切になる」とのスタンスを示し、土木学会(田中茂義会長)とも積極的に連携していく姿勢だ。

なお、竹内氏は5月30日の通常総会を経て第58代会長に就任した。記者会見では、竹内会長のほか、副会長である、川口健一氏(東京大学教授、留任、情報・国際担当)、山本茂義氏(株式会社久米設計上席担当役員設計本部プリンシパルCDO、同、総務・財務)、牧紀男氏(京都大学防災研究所教授、新任、学術レビュー・支部担当)、広田直行氏(日本大学教授、同、学術・教育推進)、賀持剛一氏(株式会社大林組常務執行役員設計本部長、同、社会ニーズ対応・普及啓発担当)が出席した。

コロナ禍の3年間で働き方・学び方も多様に

まず記者会見の冒頭、竹内会長は今後の方針について次のように表明した。

「日本の課題は少子高齢化であり、とくに地方は著しく過疎化し、分散化しています。一方、都心部には色々な方が流入され、多様化している。都市と地方を含めた建築・まちづくりをどのように進めるべきかというテーマに対して建築学会がどう貢献できるのかを考えたいと思います。

まず、このコロナ禍の3年間は、学びや労働の機会が失われた半面、テレワークやオンライン会議も進展し、多様な働き方ができるようになりました。日本学術会議で2022年10月に建築業界136名にポスト・コロナの働き方についてアンケートを実施しました。

そこでは、『遠方の定例会議はむしろオンラインの方が快適であり、時間を有効に使える』『今後も週に2、3日程度は自宅でテレワークしたい』との意見が多く寄せられました。とくにお子さんをお持ちの子育て世代からは家で仕事ができるとありがたいとのニーズが強かった。一方、『やはり顔を見てやらなければならない会議もある』『新人の教育ではテレワークでは限界がある』との意見もあったのも事実です。これから多様な働き方・学び方を人生のイベントに対応できるようにバックアップをしたいと思います」

デザインリテラシー教材を配信へ

「田辺新一会長時代のDXタスクフォースなどの提言を引き継ぎ、テレワークに対応した学会出版物のデジタル配信サービス、デジタル時代の建築教育に対応した建築デザイン・デジタルリテラシー教材の配信を展開し、自宅でさまざまな資料を閲覧できるようなサービスを検討します。

昨今はBIMが進展しており、大学の建築教育では、昔ながらの手描きの図面で把握することも必要でありつつ、一方デジタルデザインリテラシーを学ぶことも大切です。これは昨年から、「デジタル・グローバル建築教育研究の環境整備に関する特別調査委員会」で検討し、教材の案も作成し、それをウェブで配信することも考えています。

次は、学術論文誌では構造系の設計基準は海外と比較して独特の発展しているため、なかなか理解されない。グローバルという視点で日本の設計基準を紹介するような設計ガイドラインを作成するとともに、学術の成果をデータ公開するプラットフォームを作成していきたいと考えています。

最後に地域・まちづくりの貢献。地域の中で少子高齢化に対応した、コンパクト化を含め、災害に対応するまちづくりを検討していかなければならない。今までまちづくりと災害対応の人材は分離していました。今後はまちづくりと災害対応を同時に考えていくことが必要となりますが、建築学会としても検討事例を増やし、個別の地方で参考になるような活動をしていきます。建築学会は他分野の人材を抱えているため、横断的な検討が可能です。

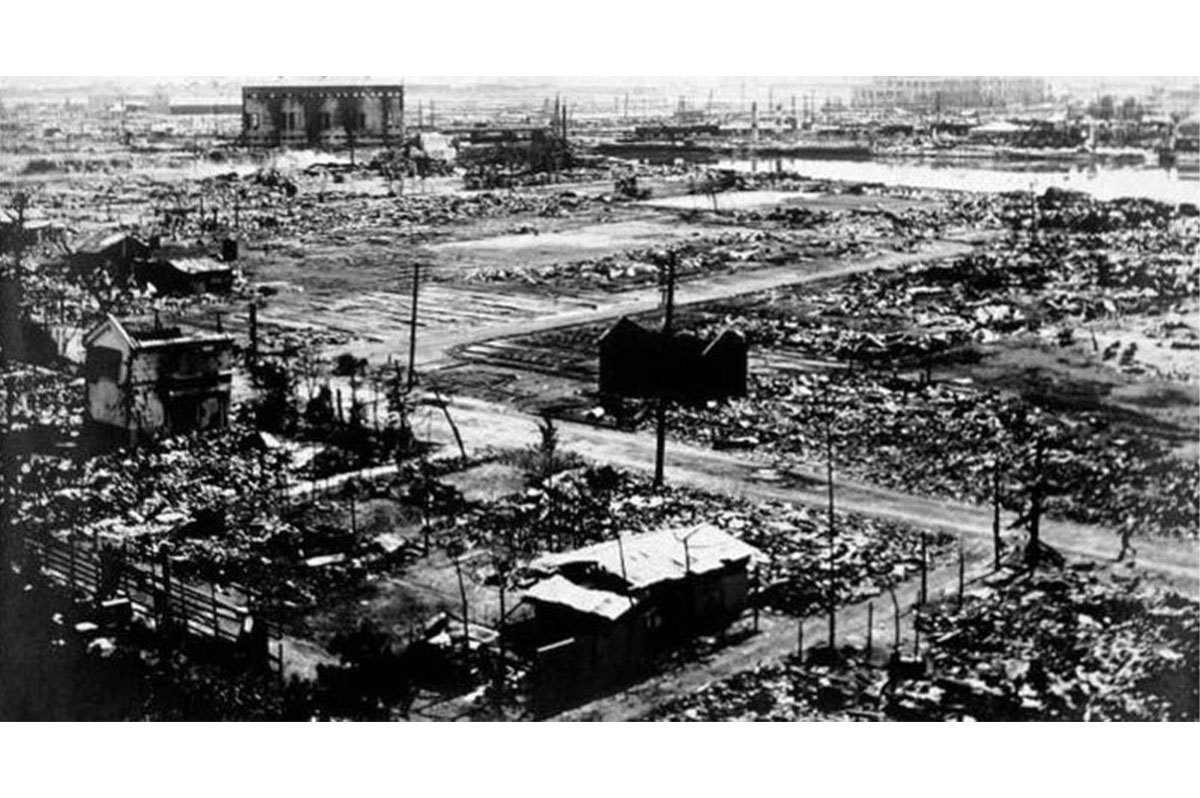

関東大震災後、首都機能がほぼ失われた

ことしは関東大震災100周年の年の節目に当たります。建築学会のミッションとして、今回「うつくしくタフな建築・まちづくり」とのタイトルを付けました。この「うつくしさ」の中には、建築物やまちの美観だけではなく、伝統と文化、住まいやすさ、自由度、持続性、環境へのやさしさなど、サステナビリティにつながるさまざまな概念を込めています。

一方、「タフさ」は諸災害や気候変動へのロバスト性(さまざまな外部の影響でも影響されにくい性質)、レジリエンスなどを含んでいる価値観を示します。この両方を具備したテーマに、建築学会の知恵を結集し、何かしらの指針を示したい。2年の任期ではやるべき仕事は多々ありますが、まず着手できることから始めたいと思います」

質疑応答では、建築教育やあるべきまちづくりの姿などさまざまな意見が飛び交った。

デジタルと手感覚の能力の両方育成

――現在、新しい仕組みが誕生していく中で、これからの建築教育ではどのような視点が大切になっていくのでしょうか。

竹内徹氏 今、さまざまなプログラムツールやAIも生まれている中、建築教育も曲がり角に来ている。これらを使いこなすための能力が必要になる。AIが言っていることが本当なのか嘘なのかを自分で判断する力が求められます。高度なツールを使いこなすにはより高い能力が必要になってくるのです。

基本、AIは既存のデータを活用するため、新たなイノベーションを生み出すことはできません。自分が手感覚で物事をつくっていくことと、AIと比べながら判断していく人材を育てなければなりませんから、ハードルは高くなっています。大学の先生は、「私はデジタルに疎い」というのではなく、ある程度理解できるツールを提供することが必要。同時に手感覚で描きながら判断できるような能力も育てていかなければなりません。そのため、さまざまなノウハウを共有化することが望ましい。

賀持剛一氏 建築の魅力を高める視点が肝要です。近年、大学の建築学科に応募してくる学生が減少し、建築学科から建築関係に入職する学生も減っています。我々の時代、テレビのCMなどを見て、「建物をつくりたい」「ものづくりをしたい」という関心を寄せ、それで建築関係の仕事に入職してきました。

しかし、総じて建築の魅力が薄れているように感じています。そこで建築学会の役割の一つとして建築の魅力を高め、建築の仕事に就きたいような人材を多く集めることも大きなテーマの一つといえます。

「流域治水」の広がりは建築・まちづくり分野にも影響

「流域治水」の広がりで土木との協業増加へ

――先ほど、防災とまちづくりの融合の話もありましたが。

竹内徹氏 今、土木の世界では、洪水の分野では「流域治水」の考え方が広がっており、これがまちづくりの領域に影響しています。今や土木との協業が欠かせません。そこで土木と連携し、まちづくりの在り方を地域ごとに違いますが検討していかなければなりません。

牧紀男氏 建築学会賞(技術部門)の一つが「浸水試験システムで実証した水災から暮らしと財産を守る耐水害住宅」でした。我々は火災防止のための密集市街地も問題を扱ってきましたが、水に対して、安全を担保するまちづくりについて土木学会と連携して行っていきたい。

関東大震災100周年を迎える中、密集市街地問題と戦ってきましたがまだ終わっていません。水も一朝一夕で解決できる問題ではなく、長い時間がかかります。

「2023年日本建築学会賞(技術)」を受賞した、「浸水試験システムで実証した水災から暮らしと財産を守る耐水害住宅」(一条工務店)

――今回の施策で挙げられた「地域・まちづくりの貢献」について改めて知見をうかがいたい。

竹内徹氏 本当は、富山市のコンパクトシティのように集約化することが一つの手法といえます。一方、先祖代々居住され、そこから動きたくない方もいて、行政サービスはどうするかという問題もあります。

地方自治体の中には、先生方が入り込まれ提案されている地域もありますが、そこをサンプルにしていきたい。次に災害に対応するまちづくりはどうあるべき点も大きなテーマです。これは共通解がありません。いくつかの事例をパターン化し、それを検証し、共有することにより、水平展開することを建築学会が仲立ちになれれば望ましい。

これから50年後どのようなまちづくりにすればハッピーなのかシナリオを描かなければなりません。今後の処方箋やストーリーを作成していかならない。

少子高齢化がこれからも続く中、日本の文化を理解してくれる海外の人材が入ってくれることも想定する必要があります。それをどう地域の中に取り込んでいくかなどいろんなシナリオが考えられる。そこで建築やまちづくりの集団がこの点にどのように寄与できるかを考えなければなりません。

川口健一氏 関東大震災100周年の提言の中で、眼前の課題解決を試みても問題は山積しています。そこで100年後の理想の建築をみなで目指していくことは、選択と集中が可能になります。

結果的に自然災害を減らしていくことは、ハザードマップを上手に活用することが肝要です。そのためには移転を上手に進め、なるべく安全な場所に住むことが重要な点です。昔の日本人のように「里山」を大切にして、自然と上手に接していくビジョンが必要となります。

竹内徹氏 今のお話は建築単体では解決が難しく、通信・エネルギー・上下水道などの生活を支えるインフラが必要です。土木とも協力し、土木とセットになってまちが成立します。また、災害に対しての影響が少ない点も考慮しなければなりませんから、その点も含めた大きなシナリオを作成していく必要があります。

「里山」は、農林業の生産の場であると同時に、多様な生き物の生育空間や景観形成、防災や気象緩和にも大きな役割を果たしている。

現場DXの知見を大学にフィードバック

――建築の施工者の地位向上も大きなテーマと考えていますが、いかがですか。

竹内徹氏 施工については、人手不足をどう解決していくかゼネコンも苦労されています。一つのカギはDXで、情報をどれだけストレートに伝達し、ロボティクスによりどのように運搬をスムーズに進めるかがポイントとなります。

技能者は、外国人も増えており、言葉がわからなくても直感的に理解できるようなツールが必要だ。その点は民間会社でかなり工夫され、大学がむしろ置いていかれている感じも受けます。これらの知見を大学側にフィードバックする必要があります。

各副会長の抱負は次の通り。

川口健一氏(東京大学教授、留任、情報・国際担当)

川口健一副会長

先ほどから話に上っている関東大震災100周年を迎えるにあたり、学会から提言を提出する。9月1日に建築会館ホールでシンポジウムを開催する予定だが、そこで提言のドラフトを公表したい。9月13日には建築学会の大会で総合研究委員会を開催し、学会内で最後のブラッシュアップを図り、10~11月にかけて提言を最終的に公表したい。

山本茂義氏(株式会社久米設計上席担当役員設計本部プリンシパルCDO、同、総務・財務)

山本茂義副会長

設計事務所に所属している視点で活動していきたい。とくに竹内会長が示された新たなミッションでお役に立ちたいと思っている。

牧紀男氏(京都大学防災研究所教授、新任、学術レビュー・支部担当)

牧紀男副会長

田辺前会長のもとで、建築学会は「学術・技術・芸術分野の進展のための日本建築学会の活動に関する提言書」を作成した。今後これをいかに実現していくかについて取り組んでいきたい。次に、支部の活動を盛り上げ、地域のために責任を果たしていきたい。

広田直行氏(日本大学教授、同、学術・教育推進)

広田直行副会長

今回、竹内会長は3つの方向性を示したが、「地域・まちづくりの貢献」では複数の専門家が分野を横断することが必要になる。包摂的社会と言われて久しいが、学術の中でも建築学会は専門特化された研究になっている。最近の社会では、その専門分化の間のテーマが問題として散見されている。この中間領域のテーマを掘り下げていきたい。

賀持剛一氏(社会ニーズ対応・普及啓発担当、同、株式会社大林組常務執行役員設計本部長)

賀持剛一副会長

学会という存在は実務を担当している人間からすると、主に先生や教育機関に役に立っているイメージがある。今回このような機会が得られたため、実務系の視点にも立って、サービスや貢献ができるような学会のあり方について考えたい。まずは竹内会長が言われたICTのタスクフォースなどのまとめ役として活動していきたい。