大和ハウスグループの大和ハウス工業株式会社(芳井 敬一社長)、南国アールスタジオ株式会社(秦 勝敏社長)、株式会社トラス(久保田 修司社長)の3社はBIMを使用して作製した、商業施設や事業施設などの建物の3次元モデルを、XR(※1)技術を活用してメタバース(仮想空間)「D’s BIM ROOM(ディーズビムルーム)」として可視化させる技術を開発した。

顧客がパソコン、タブレットやヘッドマウントディスプレイ(HMD)(※2)などのデバイスを使用し、計画する建物の建設予定地でメタバースに入ることで、実寸大の外観イメージや色味、周辺環境との距離感などをリアルに近い形で体験できる。

また、「D’s BIM ROOM」内では、遠隔の顧客や関係者といつでもどこでも、建物内にいるかのように、建物のプラン提案から竣工前まで、建物の大きさの確認や内装の色決め、家具の配置などの打ち合わせが可能だ。

2023年9月から、大和ハウス工業が建設する商業施設や事業施設等で検証を推進、順次導入することで、生産性向上および業務効率化を図っているが、2024年7月をめどに全国展開を図っていく。

※1 XR:AR(拡張現実)、VR(仮想現実)、MR(複合現実)という現実世界と仮想世界を融合する表現技術の総称。

※2 HMD:表示装置の一種で、両目に覆いかぶせるようにして装着し、大画面や立体映像を演出するディスプレイの総称。

BIMデータとグループ2社の技術を連携

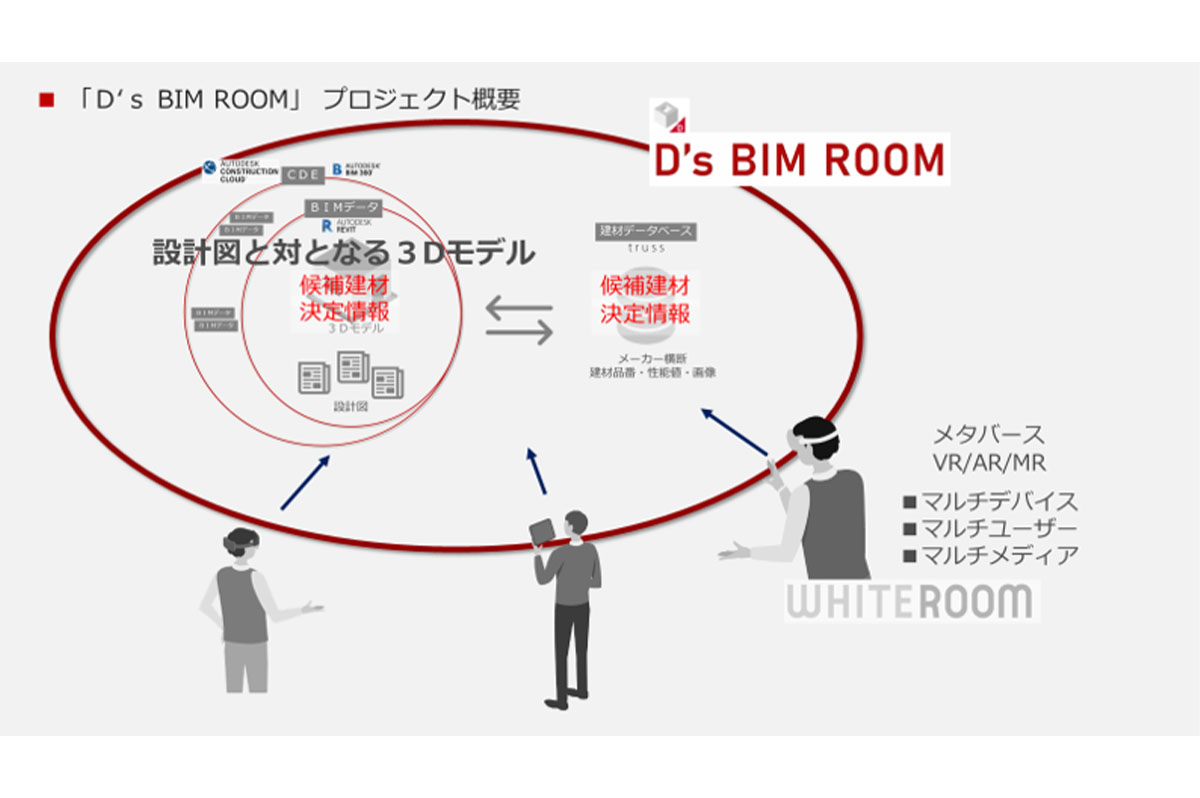

「D’s BIM ROOM」は、建物のBIMデータとクラウド建材管理システム「truss(トラス)」で選択した建材を、パソコンやHMDなどを使用してメタバース体験ができるプラットフォーム「WHITEROOM(ホワイトルーム)」で連携したものを、メタバースとして表示させた空間。

BIMデータを「WHITEROOM」と連携することでXR用のモデルを別途作製する必要がないため、短時間でスムーズに設計図書との整合性を担保した3Dモデルが作製可能だ。3Dモデルを再現したメタバース 「D’s BIM ROOM」に顧客がパソコンなどのデバイスを使用して入ることで、実寸大の外観イメージや色味、周辺環境との距離感などをリアルに近い形で体験できる。

「D’s BIM ROOM」のプロジェクト概要

「現状では当社の建築系(商業施設や事業施設)の事業領域で適用を予定している。さらに仕組みを活用し、事業領域を拡大する検討を今後実施する」(大和ハウス工業 東京本社 技術統括本部 建設DX推進部 建設系設計グループ グループ長の吉川明良氏)

メタバース内で遠隔顧客も参加容易に

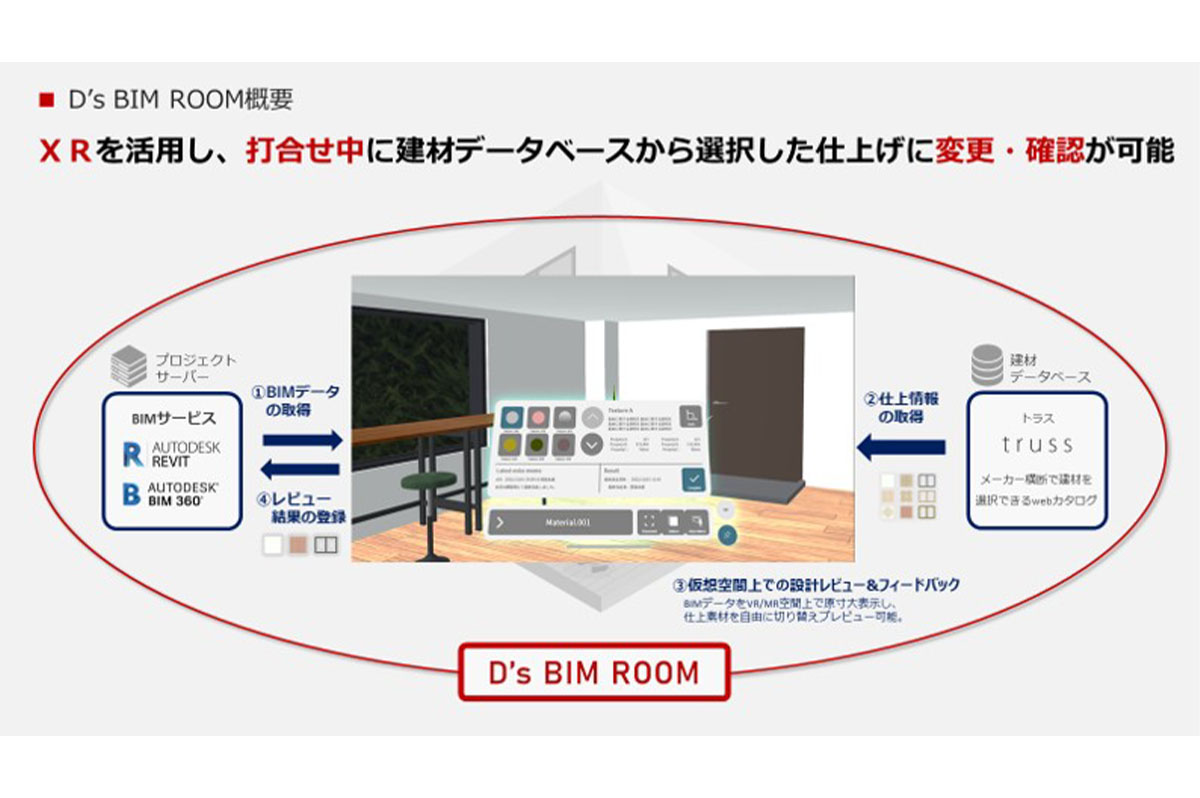

「D’s BIM ROOM」内で打ち合わせし、決定した事項は、BIMや「truss」に瞬時に反映できるため、数多くの変更が生じる企画・設計・施工の過程でより効率的に共同作業が進められるとともに、シームレスな情報共有や意思決定をできる。

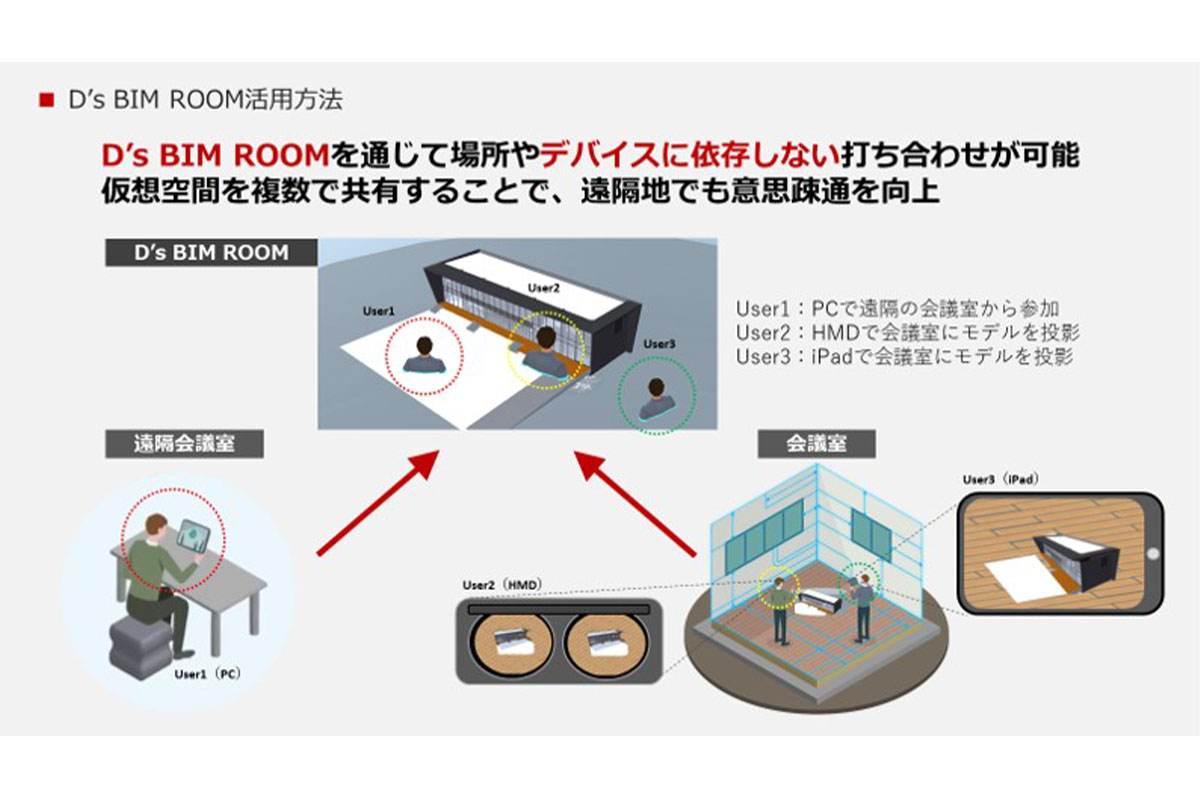

また、パソコンやタブレット、HMDなどの異なるデバイスとの組み合わせでも、いつでもどこでも同じメタバース内に同時に遠隔の顧客や複数の担当者がアバター(分身)で参加でき、メタバース内で会話や資料を共有できる。VRとMRの双方に対応しており、使用するデバイスにより会議室での打ち合わせにはVR、建設地での打ち合わせではMRなどと状況に応じた利用も可能だ。計画する建物の建設地ではMRで建物の3Dモデルを表示した場合、更地に竣工した建物イメージを表示して建物の3Dモデル内から、実際の周辺環境を見ることもできる。

仮想空間を複数で共有し、遠隔地でも意思疎通が容易に

さらに、建物の壁や床、天井などに利用される建材は色やデザインが豊富なため、選択肢が多岐にわたる一方、カタログ上の小さなサンプルでは壁材や床材など大きい面積を占める建材のイメージが湧きにくいという声がある。そこで「D’s BIM ROOM」では、「truss」の建材データベースに登録されている壁材約3万アイテム、床材約2万アイテム、天井材約1万アイテムの中から、まるで建物内にいるかのように、実寸大で実物に近い色味や建材の候補を比較できるようにし、イメージギャップの解消にも繋げている。

建材DBから選択した仕上げに変更や確認が可能

施工のフェーズにも活用の道

「当社が実現したいことは、持続可能な付加価値のある顧客体験を提供していくこと。メタバースを活用した提案手法は、そのためだけにデータを作成していては金銭的・業務的にも負荷がかかる。しかし現在、2024年問題が間近に迫り、技術者も不足している。そこでBIMデータを利活用し、低負荷でスピード感のある仕組みづくりを展開した。得られたデータを使い捨てることなく、BIMデータにフィードバックし、設計図に反映するという循環型のワークフローを描き持続可能な業務を担保する。この仕組みをベースに五感を活用した提案手法の実現を目指し、よりリアルに没入感が得られるビジュアライゼーションを向上させ、先端デバイスへの適用を行い、より体感的に操作や体験を実現していく」(吉川氏)

設計検討の効率化やコミュニケーションの強化

今回はプロセスの上流の設計側でシステム構築を進めた。しかし、この仕組みは施工のフェーズでも活用できるとし、現場に着手する前の施工検討で仮設計画などにも使えるのではないかと吉川氏は語る。今後は施工段階への導入についても意欲を示し、合わせて施工管理者への教育面についても言及した。「D’s BIM ROOM」を扱う社員に対する教育は必要であり、現場は設計者よりも現場の職方や関係者が多数おり、現場側への教育を今後しっかりと行っていきたい」(吉川氏)

見込まれている効果としては、「手戻り作業の削減と正確な合意形成の実現」の2点に期待しているという。