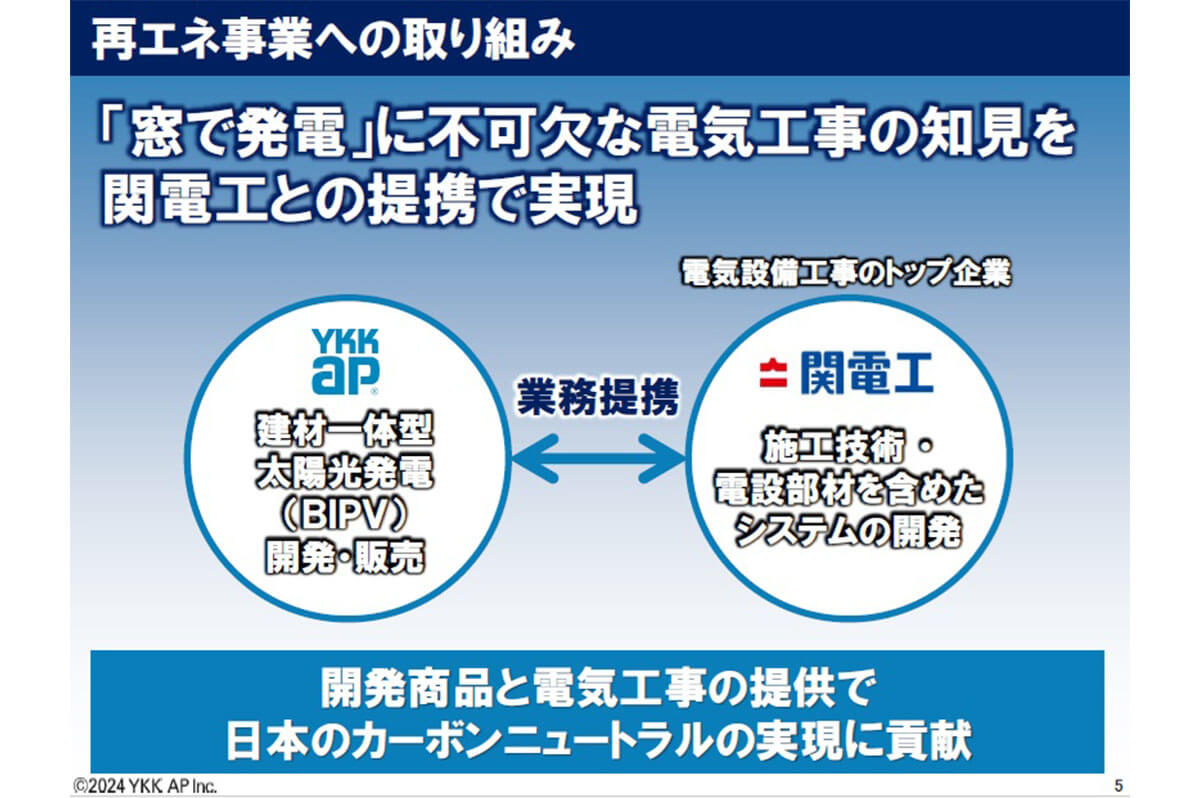

YKK AP株式会社(魚津彰社長)と株式会社関電工(仲摩俊男社長)の両社は5月24日に、「建材一体型太陽光発電(BIPV)」の開発、普及に向けて、業務提携した。

両社はBIPVで、施工・メンテナンスが容易な「内窓タイプ」(既存ビル・新築ビル対象)やカーテンウォールの「スパンドレル部内蔵タイプ」(新築ビル対象)の2点を開発。「内窓タイプ」では、内窓の特性である「断熱・防音」の効果をあわせて得ることができる。2024年内に実証実験を実施する予定で、透過性と外部ガラス越しになることから発電量への影響を確認する。市場投入は2026年を見込んでいる。

役割としては、YKK APが商品開発、関電工が施工技術と電設部材を含めたシステムの開発を担当。両社は今後、BIPVの普及を通じて、再生可能エネルギー社会の実現や災害時のレジリエンス性の向上に貢献し、持続可能なエコシステムの形成に向けた取り組みを展開していく。同日には都内のYKK80ビルで記者会見を開催し、それをもとに両社の「窓で発電」の戦略についてリポートする。

「窓で発電」で再エネ事業を展開

「未開拓のビルの壁面がターゲット」と語る魚津社長

YKK APは、カーボンニュートラルの取組みでは「窓で発電」をキーワードに再エネルギー事業を構築する。都市部で太陽光発電の設置していない未開拓な分野であるビルの壁面をターゲットとする。「窓で発電」では次の3つの要素があるという。

- ビルのカーテンウォール(窓)で発電させる建材一体型太陽光発電(BIPV)

- 既存ビルに対応可能な電気施工技術、電設部材を含めたシステム開発

- ビル以外にも設置個所を水平展開(例・エクステリア商品、YKK AP商材に組み込む)

また、2023年に今後のビジョンとして「Evolution 2030」を発表。現時点の売上高は5000億円を突破したが、2030年度には倍の1兆円を目標にしている。「既存の事業のすそ野を広げていく部分と新規事業を入れて目標を達成したい。その目標と再エネルギー事業はつながっているもののYKK APだけでは完結できない。共同開発することで間口を広げ、今回の業務提携では大きな期待を抱いている」(魚津社長)

両社の業務提携の体制

従来、YKK APは「窓で断熱」する分野にフォーカスを当ててきたが、「窓で発電」へと拡大する点も強調した。実現するために不可欠なことは電気工事だが、この分野の知見の深い関電工と提携することで共同開発を展開する。

BIPVの特性を活かす工法を提案

「電力需要の増加は待ったなしで、BIPV事業は有益」と胸を張る仲摩社長

関電工の仲摩社長は今後、生成AIがもたらすインパクトなどで電力需要の増加が待ったなしの状態にあることに触れた。現在、政府は2040年に向けた電源需要のポートフォリオを作成中だが、電力需要増加への対応が肝要である。そこで重要な視点として安全をベースにし、次の3点を示した。

- 環境への適合

- 安定した供給

- 経済合理性への適合

今回の提携の大きなテーマであるBIPVについては「新たな土地を必要とせず、自然環境や景観を損なわず、環境にもやさしい発電であり、建物自身の断熱や省エネを実現しつつ、蓄電池と組み合わせることにより、安定した供給を求めることが可能だ。経済合理性の視点では電力ネットワークを使用せず、送電ロスがない。ただし発電効率の安定性の視点では、実証試験を通してしっかりと検証する。BIPVの特性を活かす工法を今後提案する」と胸を張る。

BIPV事業はカーボンニュートラルの視点でも日本にとって有益であり、電気総合設備企業としてこれまでの知見を活かし、需要側での省エネ、供給側での創エネにより商用電気の組み合わせなど需給バランスに配慮したシステムの開発を行うと語った。また、この技術により災害時にも安定した電力供給が可能な建物の実現を目指し、持続可能な社会に貢献するとした。

「都市部の中でこれだけ潜在的な発電ができるBIPVに期待したい。地方部から都市部に電気を送る送電ロスにも触れたが、都市の中でも地産地消の発電ができることが望ましい」(仲摩社長)

カーテンウォール活用で巨大なエネルギーに

試作品のガラス型ペロブスカイトを持って説明する、YKK AP新規事業開拓部長の中谷卓也氏

提携の概要については、YKK AP新規事業開拓部長の中谷卓也氏が解説した。

再エネルギーの普及拡大は必須で、国も次世代太陽電池の技術開発を支援しており、CO2排出を抑制するエネルギー技術の総力戦に突入している。政府の第6次エネルギー基本計画(2021年度策定)によると、2020年度実績では再エネルギーは19.8%、これを2030年度では36~38%に伸ばす。とくに太陽光発電への期待は大きく、2030年度の目標では14~16%(2020年度は7.9%)へ拡大する。さらに政府は2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指し、再エネルギーと原子力ですべてのエネルギーをまかなう。

ただし平地面積が少ない日本では、メガソーラーに代表される平置きの太陽光発電設置に限界があり、都市部のビルでも屋上の面積の不足は太陽光発電の設置場所を拡大するうえでの課題だ。今回の業務提携ではこの課題を解決すべく、多くの面積が期待できるビルの窓や壁面を活用する。

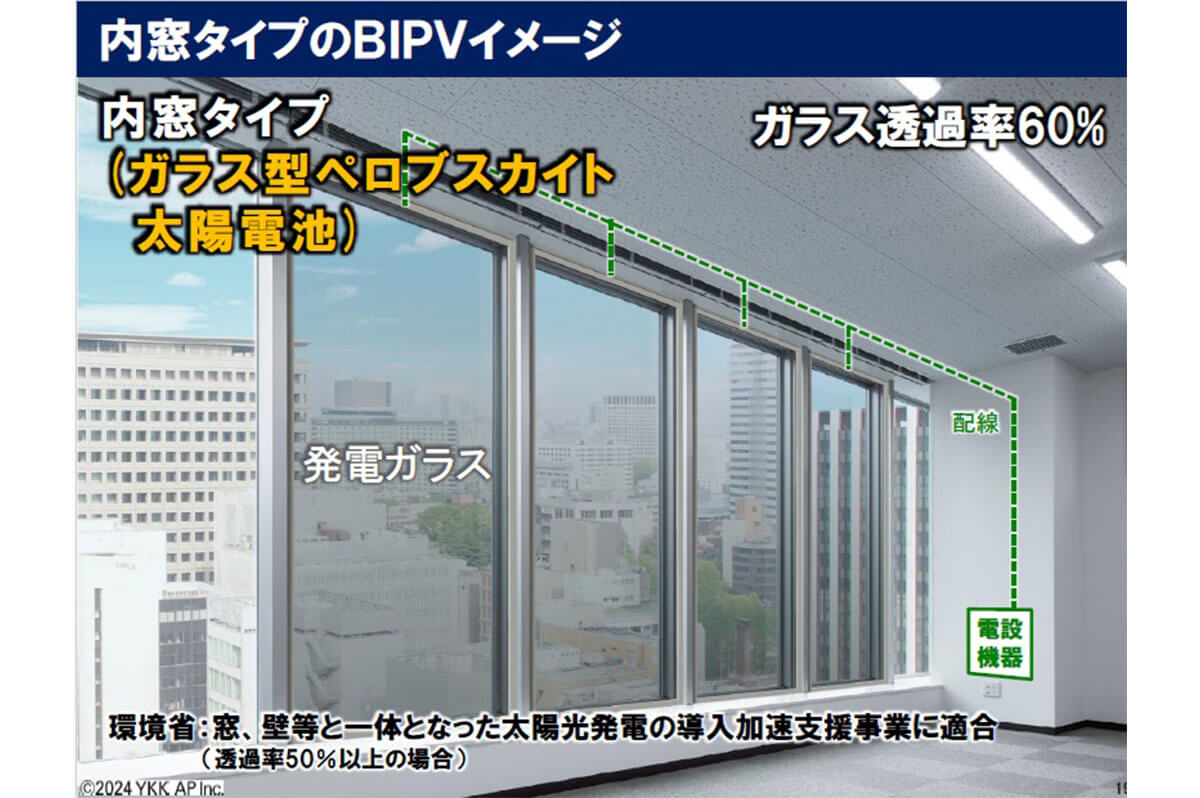

内窓タイプのBIPVイメージ

国全体の総力戦のため、両社の技術の粋を集め、再エネルギーに貢献していくことが今回の提携の趣旨であり、ビルの窓ガラスの太陽電池による発電を行う。開発はこれからだが会見ではコンセプトを紹介し、「内窓タイプ(ガラス型ペロブスカイト太陽電池)のBIPV」をイメージしている。内窓であれば施工しやすく、メンテナンス性を担保できるメリットがあるためだ。また太陽光発電のパネルやユニットを設置しないため、既設物件に取り付けたとしても景観の変化が極めて少なく抑えられる。発電性に加えて内窓としての断熱性も担保し、都市部であれば騒音も発生するため遮音性をあわせて確保でき、オフィス環境も向上する効果も期待するイメージだ。

ガラスの透過率は60%を想定しているが、これは環境省の「窓、壁等と一体となった太陽光発電の導入加速支援事業」では透過率50%以上としているため、十分に合致しているという。ビルの規模のターゲットは明確にしていないが、初期段階では10階規模の中低層ビルを考えているという。

ガラスの上部のみに発電ガラスとしたイメージ

ただし内窓で実際の現場で施工すると、各一枚の発電ガラスから必ず電極が生じるため、電極を収束させて電気をフロアごとに使用できるような工夫が必要になる。防災面で使用する場合、フロアごとに電気を取り出せるような仕組みの構築では関電工の知見が重要であり、今後共同開発を目指していく。また、この発電ガラスは必ずしも全面に設置する必要がない。上部のみに透過性を抑えて発電効率を上げたガラスを貼り付け、下部は従来の透明ガラスを設置する使い方も考えられ、ガラスでの太陽光発電は、さまざまなバリエーションの提案を検討する。

約520万kWの電力が新たに生まれる

最後に市場規模についてだが、既存ビルのカーテンウォール面積推計を約5,200万m2(全国)とした。これはYKK APが国土交通省「建築物ストック統計」、日本サッシ協会・建築開口部協会の「ビル建材使用状況調査」を参考にして推計したデータだ。今回、実証実験ではm2当たり100W出力を考えており、トータルでは約520万kWがポテンシャルになると見ている。たとえば戸建て住宅の太陽光発電は全国平均では5kW/棟なため、カーテンウォール総面積発電の電力は、戸建住宅用太陽光発電約100万棟に相当すると試算し、カーテンウォールには潜在的に巨大なエネルギーが埋蔵されていることを明らかにした。事業規模について実証実験を踏まえて今後明らかにする方針だ。メインとしては都市部の窓からスタートする。

既存だけではなく新設ビル向けにもあわせて開発する意向も示した。新設ではカーテンウォール一体型の「スパンドレル部内蔵式BIPV」も開発し、既存・新築分け隔てなく推進する。

ただし課題も多い。YKK APでは実証実験でW当たりいくらになるかについて検証し、コストも明確にしていく。また、関電工ではビルの内窓に発電ガラスを設置するため、人が触れる可能性がある。そこで感電も含めた安全性の対処、2点目は意匠の問題で天井付近に配線が置かれるため、意匠性を損なう可能性がある。そこで関電工の技術でこの点をクリアする必要がある。3点目は発電した電気をどのように利用するかだ。蓄電池により電気を貯めて最も効率のいい活用方法を検討する。

巨大な既存ビル窓ガラスの太陽光発電のポテンシャル

脱炭素社会は今や世界的な潮流であり、日本もこの流れに遅れることは許されない。両社は、政府が掲げる2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、CO2排出を抑制するエネルギー技術を結集し、「総力戦」で挑む。両社の業務提携でビルの窓を発電所とする新たな壮大なプロジェクトが動き出したことを今後とも見守っていきたい。