これまで、株式会社タカミヤ(髙宮一雅代表取締役会長兼社長)の建設業界における人手不足やコスト高、環境負荷などの課題を解決する統合ソリューション「タカミヤプラットフォーム」を足場業界の大きな動向として紹介してきた。

最近の中国地方の雄・「日建リース」のM&Aもその一環であり、今後、タカミヤは、プラットフォームを軸に様々な次の一手を打つ。今回は、その取組みの一環として、資源の循環と環境負荷低減を目的とした新プロジェクト「サステナブルプロジェクト」に注目したい。同プロジェクトにより、未稼働の足場の有効活用を促し、CO2排出削減と業界の持続可能な発展に貢献していく。

同プロジェクトは、稼働していない足場の循環を促進し、安全性の高い足場にリサイクルする取組み。不要な足場を顧客から回収し、それをリサイクルして電炉材を使用したエコな足場を新たに製造する流れを構築する。建設現場で不要になった足場が適切に回収・再利用する仕組みを作ることで、足場の循環を促進し、より環境価値の高い足場を普及させ、CO2の削減に貢献する。

回収した足場は、一部電炉材で作られた次世代足場「Iqシステム」へと再生する。電炉は同じく鉄を生産するための製鋼法の高炉に比べ、CO2排出量を約1/4に抑える効果がある。また、足場資源のリサイクルに協力されるなどの諸条件をクリアした顧客に対して「サステナポイント」の付与を実施。サステナポイントは、タカミヤプラットフォーム内のサービスである「OPE-MANE(オペマネ)」の利用時に使用できる。顧客の不要な枠組足場をタカミヤが市場価格で引き取り、さらにサステナポイントを付与することで、顧客が不要な足場をスクラップするハードルを下げ、さらなるリサイクルの促進を目指す。

今回は、サステナブルプロジェクトの責任者であるタカミヤの営業本部 事業開発部長の浅井敏夫氏に話を聞いた。

50%もの足場が休眠状態のワケ

インタビューに応じたタカミヤの営業本部 事業開発部長の浅井敏夫氏

――「サステナブルプロジェクト」を実施することとなった背景を教えてください。

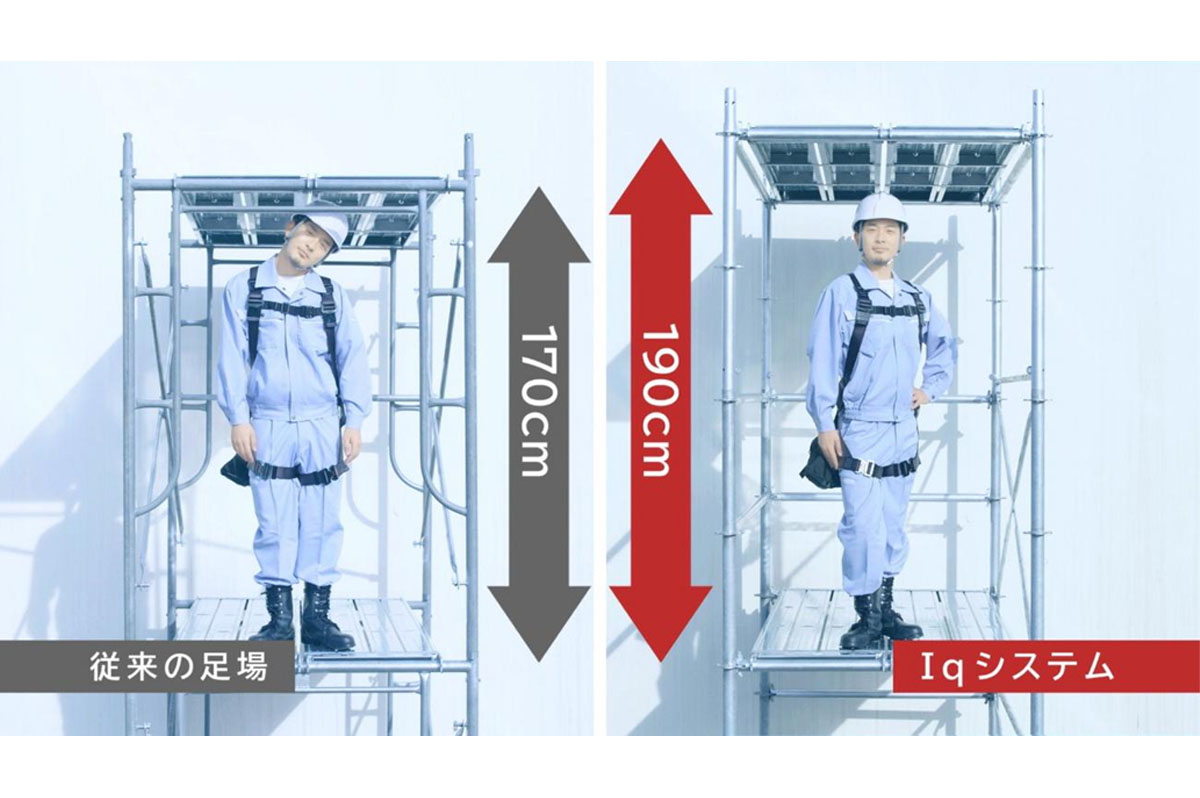

浅井敏夫氏(以下、浅井氏) 足場レンタル費用は工事費全体では大きな建設現場で数パーセント、通常の現場では1%を要するといわれています。タカミヤも創業して55年が過ぎましたが、10年前に次世代足場を開発し、「Iqシステム」をリリースしました。一方で、古くなった枠組足場も依然としてあふれており、安全・環境面での建設業界の課題として残っていると考えています。

枠組足場は作業がしにくい欠点があったがIqシステムであれば安全性も高く作業員もスムーズに動ける

――古くなった枠組足場は東南アジアに流す実態もあるようですが。

浅井氏 ASEAN諸国でのODA工事を中心に古くなった足場を流出する現状は現在も発生していると思います。しかし、それ以上に問題なのが、山中に古くなった足場が放置されている現状です。皆さんも山道をクルマで走っていると、ツタが絡まった足場を見ることがあるかと思います。こうした問題を解決し、次世代足場の流通を盛んにするために何をすべきか検討した結果、「サステナブルプロジェクト」を推進することとなりました。

――今、足場の中古を販売する企業もいくつかありますがこの動きについては。

浅井氏 それについて否定はしません。実際、タカミヤグループの中に中古事業も展開中です。しかし、安い足場を買いたたき転売している事例もありますし、サビや曲がりが発生すると品質の保証ができなくなります。タカミヤとしても今後、中古事業をできる限り縮小する方針です。ただ、世の中全般では中古足場の販売事業がなくなるとは思いませんが、環境価値の重要性に気が付かれた顧客に関しては、当社の「サステナブルプロジェクト」の考え方に同意され、賛同者は増えていくのではないでしょうか。

――「サステナブルプロジェクト」の概要を教えてください。

浅井氏 前提として、枠組足場の稼働率は建設市場が盛んな時期でも約50%です。建設市場が悪化すると、稼働率は約40%に留まりますが、その際、足場業界では機材Baseに設置したままにしているか、スクラップ市場が好調な時期に販売するケースが多いのです。いずれにしても市場にある足場の50%は実際に使用されていないのではと仮定しました。

また、国土交通省の資料では、足場稼働率が約50%だと9万tの足場が休眠していると推定していましたが、当社ではこの数字は実態よりも少ないと受け止めました。足場は、当社や他の足場レンタル会社だけでなく、ゼネコンや鳶の会社も独自に保有されています。そう考えると、実際に稼働していない足場は9万tどころではなく100万t台か200万tあたりと予想しています。これらの足場を環境のサイクルに入れ込めれば、建設業とともに社会全般への貢献が可能になると思い、スキームを発表しました。