経験不足の発注者を「説得する技術」も土木技術者には必要

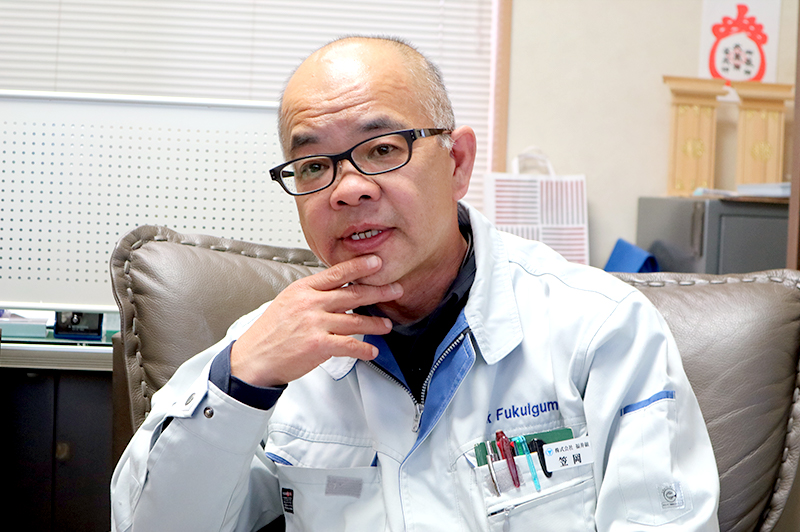

笠岡義明 / 株式会社福井組 常務取締役

――笠岡常務は、良い技術者について、どうお考えですか?

笠岡 顧客である発注者に言われたことを迅速に対応するとか、地道なことの積み重ねができる人間だと考えています。問題がない現場というものは、絶対ありません。どんな現場でも、大なり小なり問題は出てきます。そういうものに迅速に対応できるかどうか、というのが一つのポイントになると思っています。

――不条理な発注者もいるでしょう?

笠岡 難しいところです。発注者も人ですから、話がわかる人もいれば、分からない人もいます。それも含めて対応できるかがポイントですよね。ただ、発注者の職員も不足しており、経験不足の方もおいでです。机上の図面だけで判断し、職員が現場への指示を出すわけです。われわれ受注者には、そういう職員を説得する能力をはじめ、今まで以上の知識、労力が必要になります。難しいところです。

――職員を説得する能力とは?

笠岡 職員から「これをやれ」と指示があった場合に、理由をつけて「それはできません」と説明しても、理解してもらえないわけです。経験不足の職員をどう説得するかという能力は、今後一層、土木技術者にとって必要になると思っています。

資格経験アリを中途採用したら、全然ダメだったことも

――技術者確保の苦労は?

福井 苦労しています。土木施工管理技士の資格も持っていて、最近まで現場に出ていた人を中途で採用したら、全然ダメだったということもよくあります。書類上の経験はあるけども、「他の人がカバーしていたんだろうな」という人が。

――若者の育成は?

福井 これも苦労しています。若い子はなかなか続かないので。若い技術者には、小さな現場でも、なるべく全部任せてみることにしています。全部任せられると「喜び」を感じますし、達成感も得られます。新卒で入社して、仕事を覚えてもらうのが理想ですが、なかなか定着してくれないのが頭の痛いところです。

「生産性向上」とは手を抜くことではない

――今の若者が続かない理由は?

福井 やはり「教育」だと思います。辛抱を経験してきていないのが影響していると思いますね。「辛抱強さ」が昔より落ちてきています。ただ、今の若い子は、土日は完全に休みという環境で育ってきているので、かつてのような「雨の日が休みで、祭日も辛抱して仕事をする」という労働環境は通用しません。

笠岡 「責任感をもってやる」という教育が不足しているのではないかと感じています。例えば、「この仕事を責任持っていつまでにやれ」と言っても、できない、やらない子がいるわけです。「生産性の効率化」と言われていますが、効率化とは、手を抜くことではありませんからね。効率化にとらわれて、「ものづくり」の基本が忘れられていると感じています。その問題は、建設業界に限った話ではないでしょうけど。

福井 われわれが若いころも、上の人に「最近の若いモンは」と言われていたので、同じことの繰り返しだとは思います。それでも、今の子には「辛抱して、上の人間を見返したろ」という気持ちが乏しいと感じています。学校と会社の違いを理解できない子もいますね。

ただ、会社としても、発注者の制度等ばかりに頼ってばかりではいけません。徐々にですか、改善していく努力も必要と考えています。

笠岡 会社で一緒にやっていく上では、仕事だけではなく、プライベートも含めた付き合いが必要です。われわれの世代は、ハタチぐらいの子とはなかなかコミュニケーションとれない難しさがあります。