2037年の新大阪駅リニア開業には間に合わせたい

――新幹線開業に向け、どのようなスケジュール感をお持ちですか?

山本有二 われわれとしては、着工を前提とした法定調査を早くやってほしいという思いがあります。もし今年4月に着工した場合、設計や用地買収も始まります。北陸新幹線や九州新幹線の実績を見ると、設計や用地買収にかかってから、だいたい20年後に開業していますので、四国新幹線の開業は2040年頃になります。

ただ、私には、2037年のリニア中央新幹線 新大阪駅開業に間に合わせたいという思いがあります。

三大都市圏では、リニアなど新しい鉄道インフラがドンドコ整備されていますが、四国には新幹線すらありません。三大都市圏では、リニア開業によりスーパーメガリージョンが誕生し、さらに大きく飛躍しようとしているのに、四国ではなにもしていないわけです。このままでは格差が開く一方です。都会に出ていく若者に歯止めがかかりません。

リニア開業までに四国新幹線を開業させること。これは四国にとって、最後のチャンスだと考えて、われわれ関係者は頑張っているところなんです。

四国4県の足並みは揃っている

――岡山県の協力も必要です。

山本有二 果たして、県が四国4県のために、建設に必要な費用を負担してくれるのかは大きな問題です。だいたい1000億円負担する必要があります。岡山県知事は「採算が合うなら、やっても良い」というスタンスですが、県会議員の中には「四国のために支出する県費はない」と言う方もいます。

ただ、岡山県の経済界は「ぜひやってほしい」と言ってくれています。われわれとしては、このパンドラの箱を開けたいけれども、九州新幹線整備に対し、佐賀県が負担を拒否しているのを目の当たりにすると、なかなか開けられないところがあります。

――そもそも四国4県の足並みは揃っているのですか?

山本有二 徳島県はもともと、岡山ルートではなく和歌山ルートを主張していました。そこで私は「(岡山ルートに)徳島県がついて来ないなら、PTの座長を辞める」と豪語したんです。岡山県知事と面談する機会を得たのですが、「その場に徳島県知事が来なかったら、座長を辞める」と言ったわけです。

面談の日、徳島県知事はその場に来られました。そして、私の手を握って「来ましたからね」とおっしゃいました。私は、徳島県を含め、4県すべて岡山ルートに合意していると承知しています。和歌山ルートは、岡山ルートが開業した後、四国新幹線の枝線として整備を要望していくことになっています。

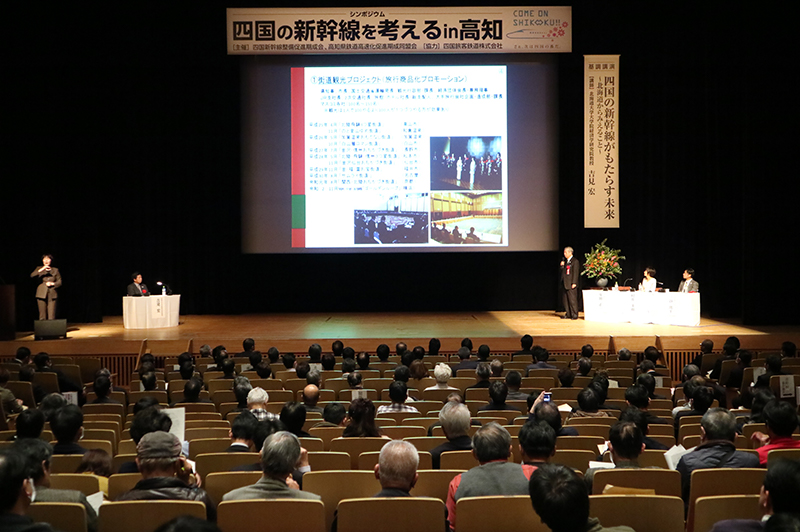

今年2月、高知市内で開催された四国新幹線に関するシンポジウム。山本議員も冒頭挨拶に立った。

――県民の機運の盛り上がりはいかがでしょうか?

山本有二 昔、高知県民の有志が吉田茂さんに「鉄道をつくってほしい」と要望に行ったとき、吉田さんから「今の時代は鉄道じゃない。道路をつくったほうが良い」と言われたそうです。今私が、高知県民に「新幹線をつくろう」と呼びかけると、「それより高速道路をつくってくれ」と言われます。

ただ、高速道路と新幹線は両方必要なインフラであって、どちらかを捨てるという話ではありません。200kmまでは車、600kmまでは新幹線が優位なので、それをわかっている人間が先頭に立って、その理屈を県民にちゃんと理解させる必要があります。それぞれの県民性だけに任せたら、さらに遅れると思っています。

JR四国では、大人だけではなく、子どもにも新幹線をアピールしています。小学生に「私のまち、ぼくのまちの新幹線」をテーマに絵を描いてもらうコンテストを開催する予定です。優秀作品受賞者には、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに招待する予定です。

その際の移動は、もちろん新幹線です。今は小学生ですが、10年後に大人になったときに、新幹線について前向きに考えてくれることを期待してやっているわけです。

当初は在来線の高規格化(時速160km運転可能な規格)が四国には最適だと考えていました。新幹線のルート(経由地)や駅の設置位置によって四国内での政治争いや不毛な不要論が発生すること、「並行在来線経営分離問題」や「新幹線の有る無しによる地域内格差」を心配したからです。

けれど、(四国以外の地域にも)新たに新幹線を敷くのであれば、「線路が新たに敷設される」という特性を活用して沿線の地方空港経由にしていく。そして将来的に新幹線と地方空港・航空とを連携した交通体系を築くことができ、「地方同士」の交流を促進できます。そのような観点や、山陽新幹線のバイパス・予備機能を備える と言う観点から四国新幹線の必要性を感じるようになりました。

上記で申し上げた、新幹線による地域内格差等の問題を最小限にするためには、「新幹線と在来線がお互いに連携し、長所を組み合わせ・短所は補い合う」という考え方に基づいた経由地・駅の設定を心がけることが必要です。併せて、新幹線と在来線が互いに補い合うような列車の運行体系も必要です。この観点を踏まえた具体的な経由地・駅設定議論を今のうちからお願いします。

なぜかというと、それだけの「熱意」を国や他の地域に見せること、新幹線による地域内格差を最小限にしようとする姿勢を見せることで新幹線事業への不毛な批判や悪意を持ったマスコミによる悪質な印象操作をさせにくくするためです。

なお、

記事では高知方面は四国中央市から直接高知市方面に南下する経由地が出ていましたが、個人的には観音寺駅から阿波池田駅を経由し南下するルートを取ると、上記で申し上げた「新幹線と在来線が互いに補い合う関係」の鉄道路線網が出来上がります。

そして、最後、新幹線実現に最も大事なことを申し上げます。

それは、「他の新幹線誘致地域と協力して各地の新幹線を実現させていく・我が地域だけで無く日本全体の国益を考えた新幹線整備をしていく、という考え方で誘致活動を行なう」

というものです。この考え方に基づいた誘致活動は絶対に忘れないでください。

現在日本の各方面を見渡して見れば、鉄道が通っていない地方は過疎化が進む一方でとてもこの状況を放置すれば、ますます過疎化が進み、日本の国力の低下を招き、先進国からの転落は火を見るより明らかであり、其の上ますます少子化に拍車が掛かり今後の日本社会は暗い社会を迎える結果と成りますので、日本の発展に向けて四国は基より鉄道過疎地の山陰地方とも力を合わせ一日も早く実現させる様ご尽力下さい。

四国新幹線は、是非ともフル規格で実現していただきたい。また、北陸新幹線が東海道新幹線の代替機能を果たすように、四国新幹線は山陽新幹線の代替機能を発揮していただきたい。まず、東端の鳴門市から西端の八幡浜市間に基幹となる幹線を敷き、東は淡路島経由で神戸、大阪へ接続させ、西は佐田岬・国東半島経由で小倉、博多へ接続させてほしい。

この基幹となる幹線から枝分かれする形で4県の県庁所在市など主要駅に接続していただきたい。

本当に四国新幹線(一部単線区間含めた「フル規格」)を実現させたいなら、「整備計画」に格上げしたいなら、まずは

新幹線と在来線が連携・補い合いが出来るような駅の配置・列車の運行体系を築く姿勢

これを誘致関係者や対外的に明確に示すことです。

「並行在来線経営分離問題」(←地域内格差や対立のもと)を最小限にする見地を提唱すると不毛な反対や不要論を抑えられ、機運が高まるからです。

また、在来線もJRで運営できるような駅の位置や列車の運行体系・そして制度の模索する。並行在来線への支援として 駅の新設・より適した場所への移設・各停や快速の充実した運行が出来る費用補助、駅周辺に生活や仕事ができる施設の集約などが考えられます。

次に、

沿線空港を途中経由地に組み込み、新幹線は在来線と沿線空港を結びつけるようにルートをつくっていく。新幹線では地方同士の航空路線就航を促し、東京・大阪以外の地方同士での経済的結びつきを促す考えを内外に明確に訴えることです。

東京・大阪に事業拠点や生活拠点を置かなくても地元で生活できるような経済構造にするためには「地方同士」での経済活動が欠かせない。交通網が整っている地域同士でビジネスも起きる。

今のうちから在来線に乗り、理想的な駅の位置や列車運行体系を考え、提案できるようになってください。

最後に、一番大事なのは

山陰・奥羽・羽越・東九州など他の新幹線誘致地域と協力関係を築くこと、空港経由新幹線開業後はその地域同士の経済交流を図る見地を共有することです。

四国新幹線はまず県庁所在地を結ぶルートと岡山を繋いで、余裕ができたら後で関空がある大阪の方と、九州の方を結んでほしい。

リニアの開業に間に合わせると東京まで短時間で結ばれるから頑張ってほしい。