4車線化で交通安全性を高めるべき

日本の高規格幹線道路は、国際的に見てただ短いだけではなく、質にも問題がある。本来は4車線で整備すべきだが、投資を抑制するために暫定2車線区間が全国で多数存在する。さらに、地域をつなぐ目標も達成できず、ミッシングリンクも多数見られる。

走行速度や快適性などの観点からも交通サービスが低下しているのが実情で、仮に災害や事故が発生した場合、復旧に時間がかかるため、異常時に弱点があるのが日本の高規格幹線道路だ。

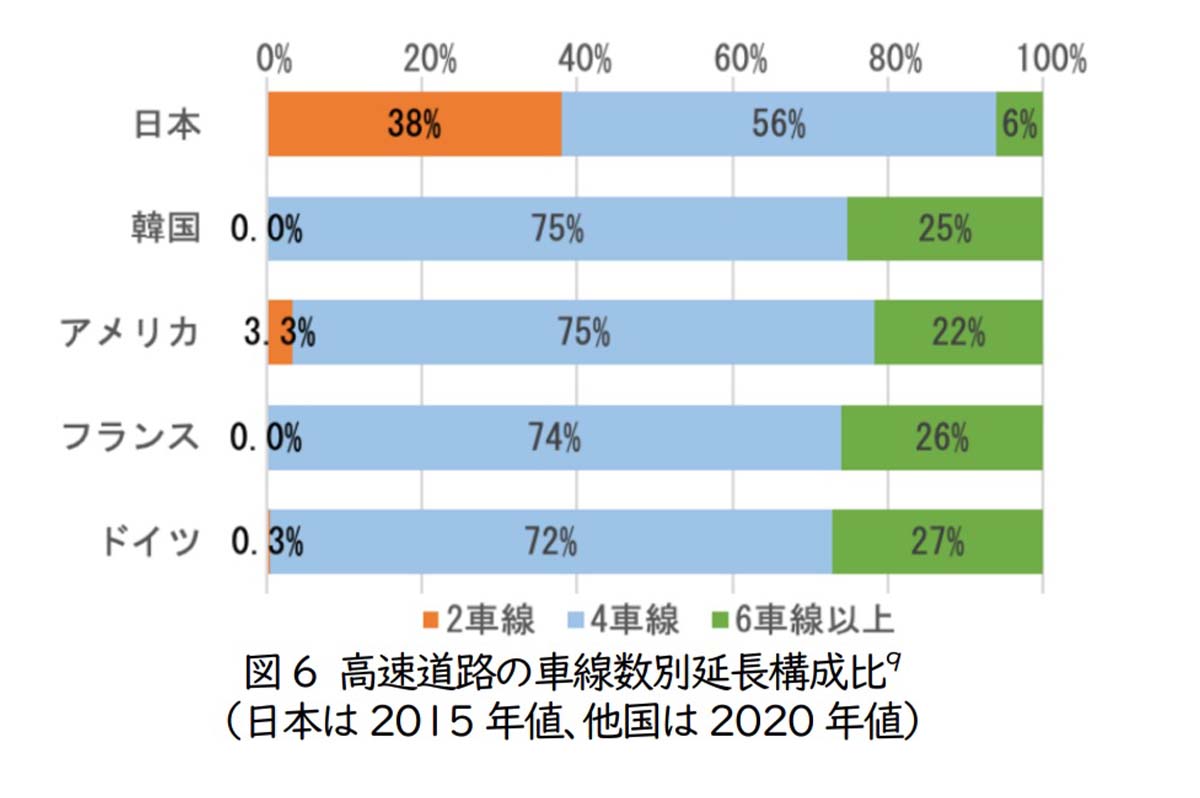

国際比較をすると、日本は延長の38%が2車線であり、6車線以上は6%のみ。国際比較の図を見れば一目瞭然、日本の車線数が少ないことは明らかだ。これは地域をつなぐことを優先し、道路の質を犠牲にした結果ともいえる。

高速道路の車線数別延長構成比

「20年前から、インフラ概成論が盛んになっていますが、暫定2車線道路も多く、必ずしもそうとはいえない。インフラの質に目を向けるとまだ改良する余地が多く、インフラ概成論から脱却すべきだ」(家田委員長)

4車線の高速道路が最も安全であり、2車線の高速道路の死亡事故率は4車線区間の2倍だ。このため、高速道路を4車線化し、幹線道路を整備することで、生活道路の交通をより高い規格の道路へ誘導し、交通安全性を高めることが求められる。

「高規格幹線道路の計画延長の86%は開通し、インフラは概成したのではないかという意見もありますが、北海道や西日本では、ミッシングリンクも多い。また、質の面でも暫定2車線が多く、整備していかなければならない点はある。一方ではこれから大規模更新も必要になってきます。今回のデータや総合アセスメントが行政などさまざまな場で活用されてほしい」(岸邦宏道路WG主査、北海道大学教授)

治水の整備進捗率は一部を除き韓国・台湾を下回る

道路の次は、河川のデータを見てみよう。

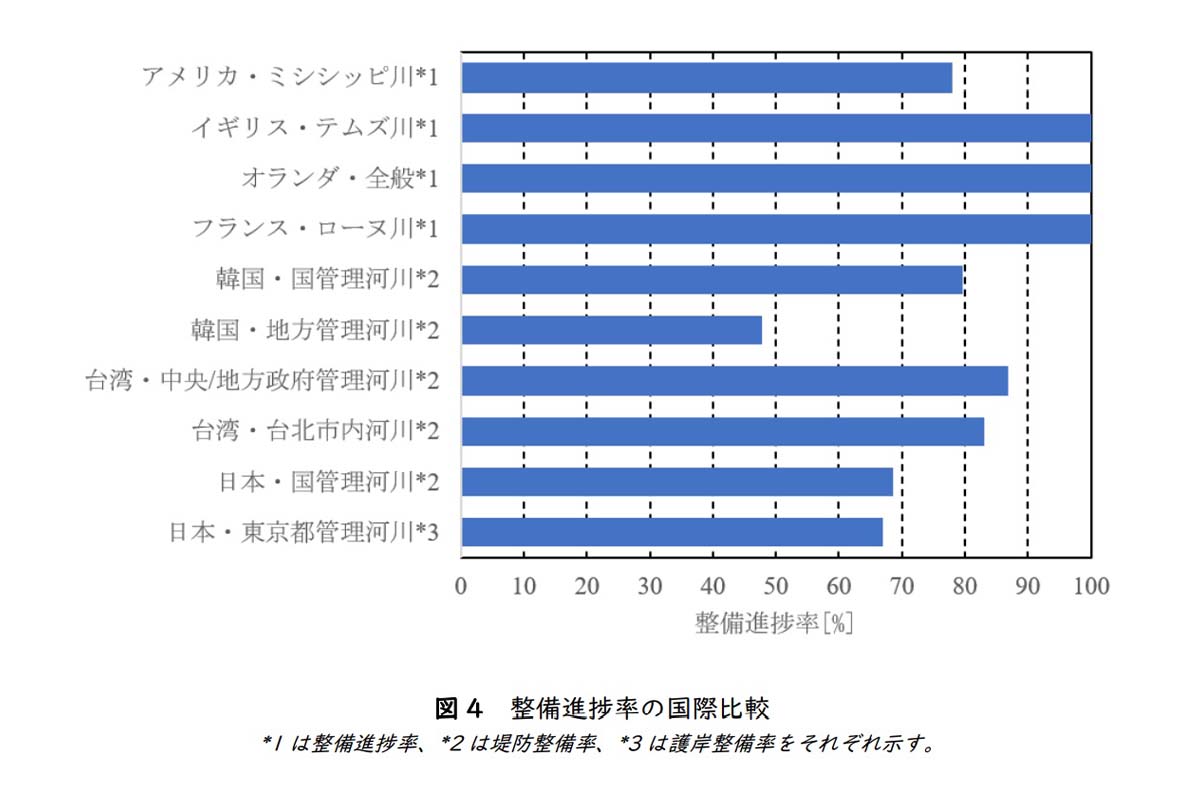

整備進捗率を見ると、整備進捗率が高いのはイギリス・テムズデルタやオランダ全般の河川、フランス・ローヌ川であり、これらはいずれも100%。アメリカ・ミシシッピ川も78%と高い値となっている。アジアの韓国の国・地方管理河川ではそれぞれ79.6%、47.7%、台湾の中央・地方政府管理河川と台北市内河川ではそれぞれ86.8%、83%だ。

だが一方、日本の国管理河川の堤防整備率は全国平均で68.6%、東京都管理河川の護岸整備率は67%。日本の整備進捗率は、欧米はもとより韓国の地方管理河川を除き、韓国・台湾を10%以上も下回る結果となっている。

国際比較をしても日本の河川の整備進捗率は低い

この結果から分かることは、日本の治水整備レベルは、気候が大きく異なる欧米より低いだけでなく、同じアジアモンスーン気候に属する韓国・台湾からも遅れを取っている現状だ。近年の豪雨災害の激化を考えると、日本の治水水準の向上が求められることは明白だ。

国ごとの死者数と被害額の年平均値を比較・分析したところ、年間死者数は、インド、フィリピン、中国、パキスタン、アメリカの順で、日本は 114.1 人で世界17位。うちOECD 加盟国ではアメリカ、コロンビアに続く3番目、G7 ではアメリカの次の2番目となった。

一方、水災害による年間被害額に関しては、アメリカ、中国、インドに続いて、日本は世界4位と非常に高い順位で、G7のヨーロッパ諸国や韓国・台湾を上回っている。

また、近年の日本における治水費用は総じて減少傾向だが、日本以外の国では維持もしくは増加させており、水害被害の大きなアジアではより大きく増加させていることも注目点と言える。

「OECD加盟国でも日本は水害の人的災害や被害額は大きい。そこでインフラの整備水準を高めるため、国土交通省が行っている治水事業をより加速化・強化していくことが肝要です」(二瓶泰雄河川WG主査、東京理科大学教授)

明治期の早期からインフラを整備し続けていた日本と、韓国などの後進国を比べるのがナンセンス。

公共事業は悪だ、コンクリートから人へ、で必要以上に国民が土木事業を叩きすぎた結果、インフラは老朽化し土木技術者の質も低下したからだろ。

冷戦終結とバブル崩壊がこの流れを加速させた。

土木だけは社会主義的に進めなければならなかった。