――だからこそ、まず重要なことは技能者の処遇改善ですね。

川浪部長 そうですね。また、一般消費者の方々にも、建設技能者が単品生産で造っているという実態についてもっと知っていただきたいとも考えております。値下げの要望があったとしても、元請企業として削れる部分と削れない部分があること、また削りすぎると技能者の収入が減少するだけではなく、存在価値や誇りも失われてしまうことにも繋がるからです。

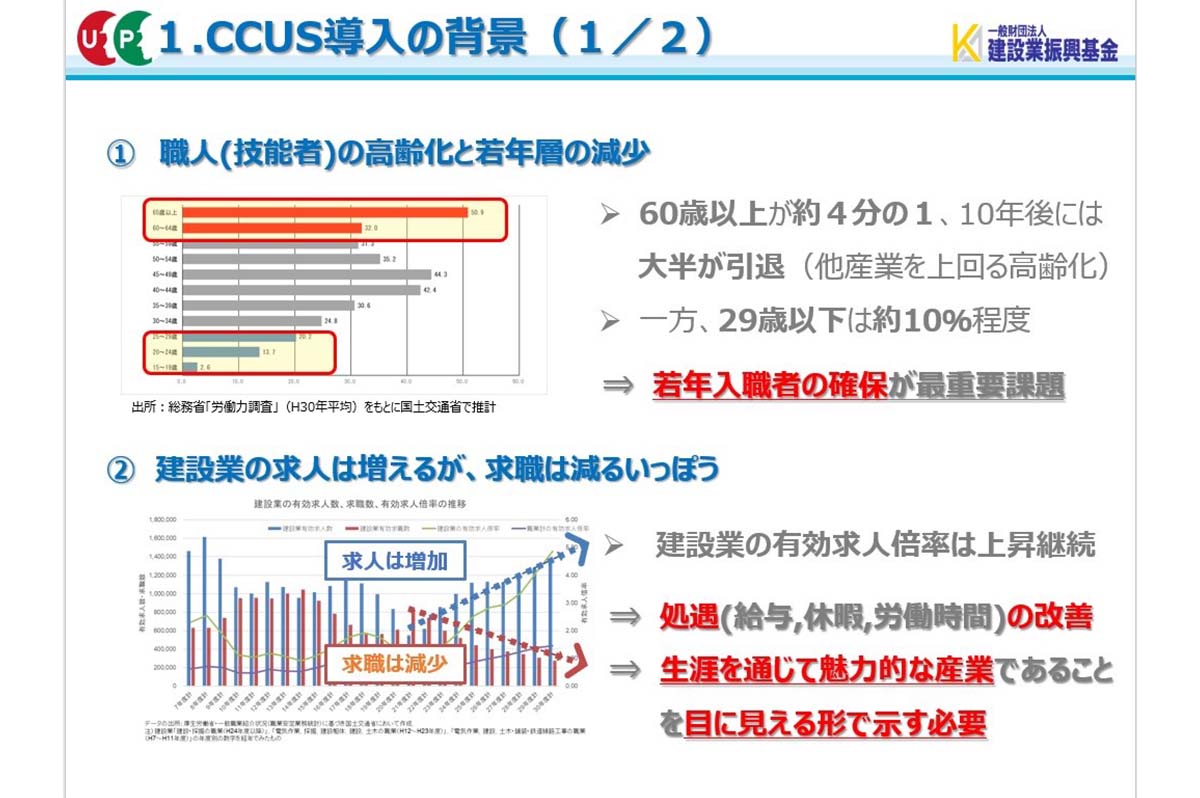

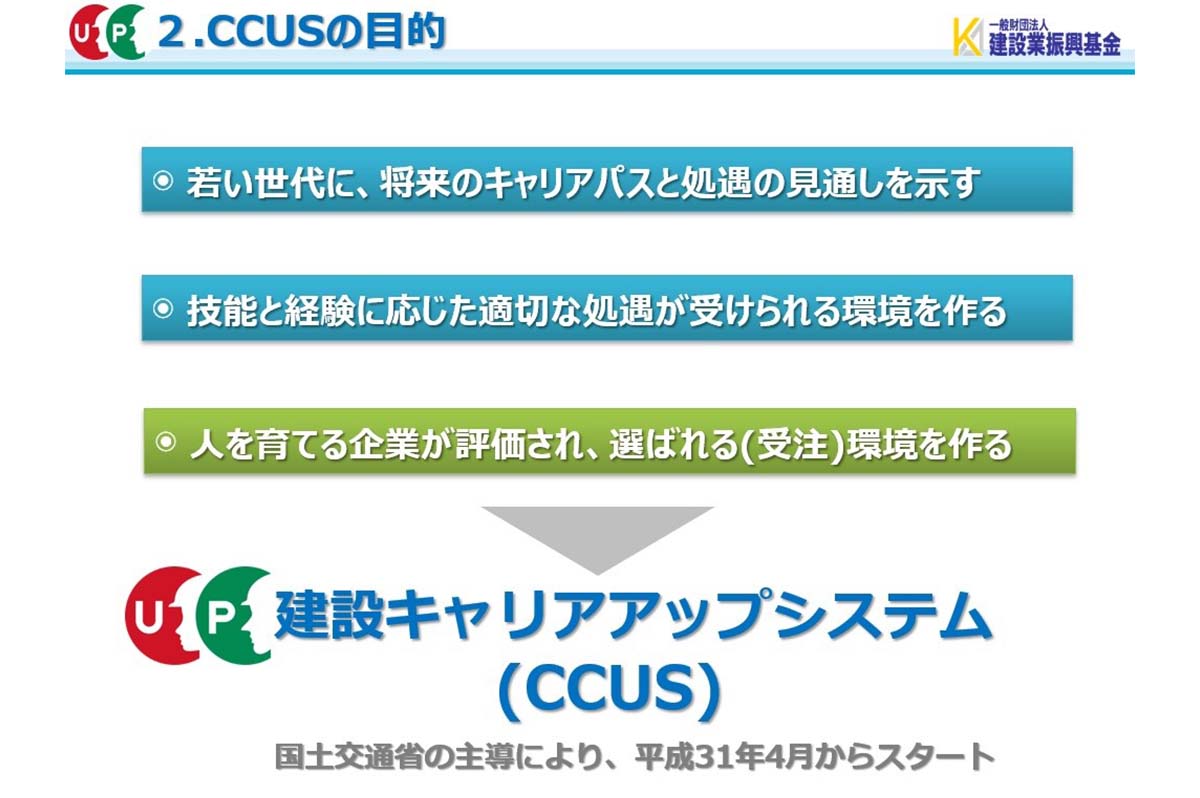

なぜCCUSは導入されたのか

――そこで、CCUSが技能者の処遇改善のインフラとして注目されるわけですが。

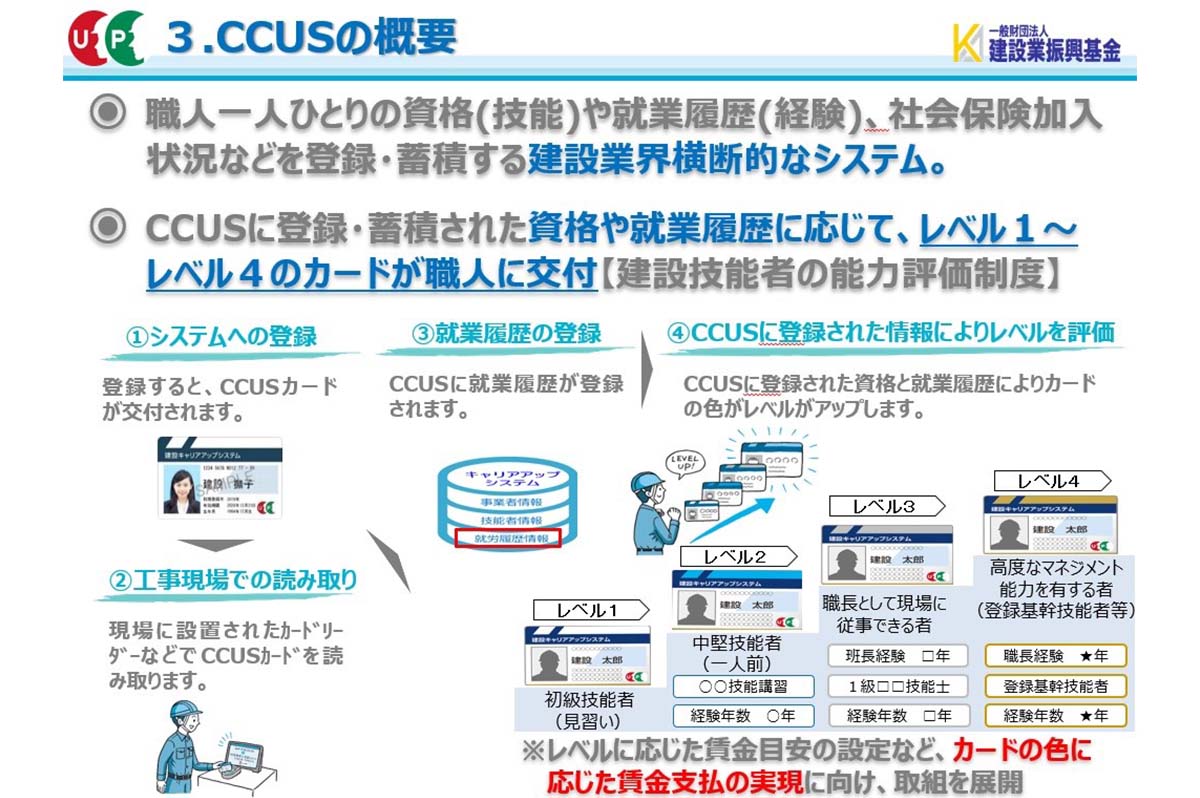

川浪部長 ええ。CCUSは建設技能者すべてにカードを持っていただくという、他産業に例を見ない試みです。建設技能者の能力や経験は定量評価しにくく、その中身も見習い、中堅、登録基幹技能者に至るまでさまざまです。それを見える化をするのが、CCUSによる建設技能者の能力判定と、それに応じたレベルカードの発行です。

とくに、若い建設技能者からのCCUSに対する期待は大きいため、能力や経験に応じた処遇が実現できるよう、早急にカードの普及やレベル判定を進めていかなければなりません。

CCUSの概要

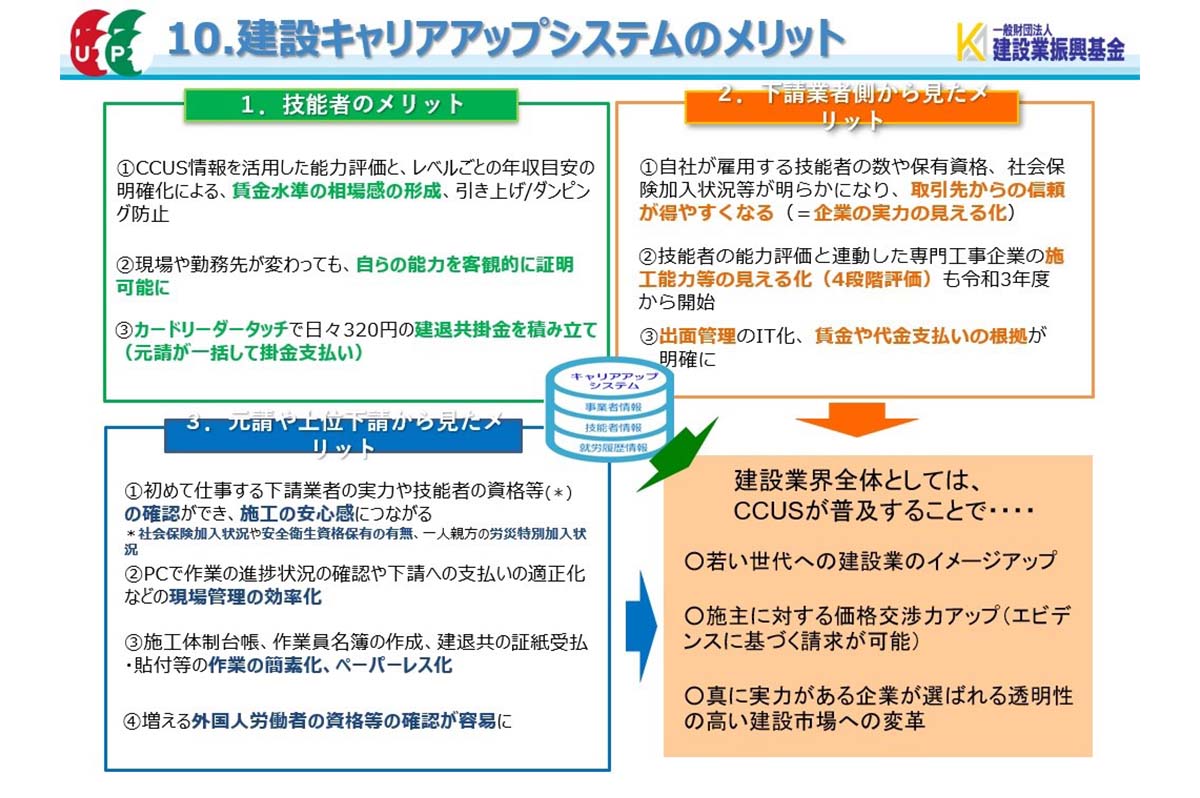

また、建設技能者の中からは、設計労務単価がここ9年間にわたり上昇している一方で、実態の賃金には反映されていないという声も上がっています。ですから、先ほどの話にも繋がりますが、発注者や元請企業だけでなく、すべての国民にCCUSをご理解いただくことも重要になると考えています。

そのためには、元請企業から施主に対して、CCUSに掛かる費用を請求できることが理想ですから、可能な範囲でCCUSについて広く発信していきます。

一人親方化が進む専門工事業界

――専門工事の技能者では、個人事業主化、一人親方化へのシフトも顕著ですが。

川浪部長 確かに、CCUSの登録事業者のうち、一人親方や個人事業主が多い実態が明らかになりました。現在、事業主約15万3千社の登録のうち、約4万4千人が一人親方となっています。

ただし、一定のスキルがあり、仕事が継続的に入るため、一人親方として生きていきたいという選択肢は尊重すべきでしょうが、中には本人が望まない形で一人親方となっている例もあるかと思います。特に、若手の建設技能者が一人親方化していくことは、建設業界全体で再検討すべき事項だと考えています。

今後、CCUSをベースにして、キャリアのビジョンを若者に示していくことを国土交通省や建設業のトップに強く望んでいます。

CCUSのメリット

地方はカードリーダーの設置が遅れている?

――CCUSの普及で、妨げになっている点はありますか?

川浪部長 現状で、多能工の建設技能者の就労履歴の蓄積が現行制度では不利になるなどの課題があります。

他にも、先日、四国へヒアリングに伺ったのですが、特に四国は現場へのカードリーダーの普及が遅れているようです。この春入職した、ある軽天工事の技能者からは、「カードは持っているが、これまでタッチできたのは2回だけ。このカードは何のためにあるのか」という言葉も聞きました。

CCUSのメリットを直接的に享受する専門工事業者から、元請企業に対して現場へのカードリーダーの設置を要望する事例も増えています。今後、カードが保有していないと現場に入場できないようにもなりますので、カードリーダーの設置も進めていきたいと考えています。

現場IDが取得済みで、就業履歴が可能であることをアピールする「現場登録済ステッカー」

匠のワザをデジタル化する

――多能工が増加していく中で、就労履歴の蓄積の面で不利になるというのは改善したいところですね。

川浪部長 ええ。ですが、マネジメントの評価部分は職種ごとの共通項が多いため、前・後・類似工程の総合評価を工夫すれば、コアな職種はゴールドの、前・後の職種はシルバーの建設技能者が現場を仕切れば、生産性は向上していきます。

建設技能者は匠のワザを研鑽してきた一方、それを仕組み化することが苦手でした。これをデジタル化・可視化することによって、能力のある人であればより短期間で優れた技能を身につけられるようになること、それによりコア技能に加えて、前・後工程、近隣職種にも広げ、多能工化を推進していければと思います

――国土交通省は2023年度CCUS完全実施に向け動いていますが感触は?

川浪部長 建設業団体やゼネコン、専門工事業者では完全実施を念頭に動いていますが、現場レベルではまだまだですので、まず公共工事が先導役となってモデル工事を実施し、さらに民間工事にも浸透していくように進められています。

CCUSの目的

――CCUSの最終グランドデザインは?

川浪部長 まず、2022年中にはカード保有者が100万人を超えると思います。本来のカードの役割だけではなく、様々なサービスと連携できるようになりますから、大きな意味を持ちます。

東京や大阪といった都市圏では、多くの現場でカード保有者が増えていますが、地方でも「持っていないの?大丈夫?」という状況になれば望ましい。今は普及の過渡期ですが、将来的には新規入職者が自動的に全員カード保有者になる時が来るでしょう。

処遇改善についても、まずは賃金が第一です。それも、誰もが納得できる形で賃金が上がっていくのが理想です。そのために、「高い技能を身に付けランクの高いカードを保有していれば、良い賃金が支払われる」という誰にも分かりやすい姿が、建設業の魅力につながることに期待しています。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。

労務単価はあがっているよ。でもね歩掛がとんでもない設定になっているからm2当たり、m当たりが安すぎるんだよ。

平準化だってまだまだなのに見直す順番が違う。わざわざ膨大な金かけて天下りの恐れがある団体こさえるなら、設計を適正にすることや、書類の簡素化、設計変更に関わる経費を別にみるようにした方がよっぽどいい。

他にも言われているCCUS自体の問題点に全く触れないのはいかがなものかと思う。

内装仕上業者です。民間の工事では今までの見積(契約)と同じように、福利厚生費を支払わない所が有る。特に地場ゼネコンね。本当に職人の賃金の事を考えてくれているのなら、天下り財団なんか作らず、福利厚生費を払っているか?の監視をゼネコンに付けるべき。