値上げ分の価格転嫁も一部に留まる

――値上がり分の価格転嫁の状況は。

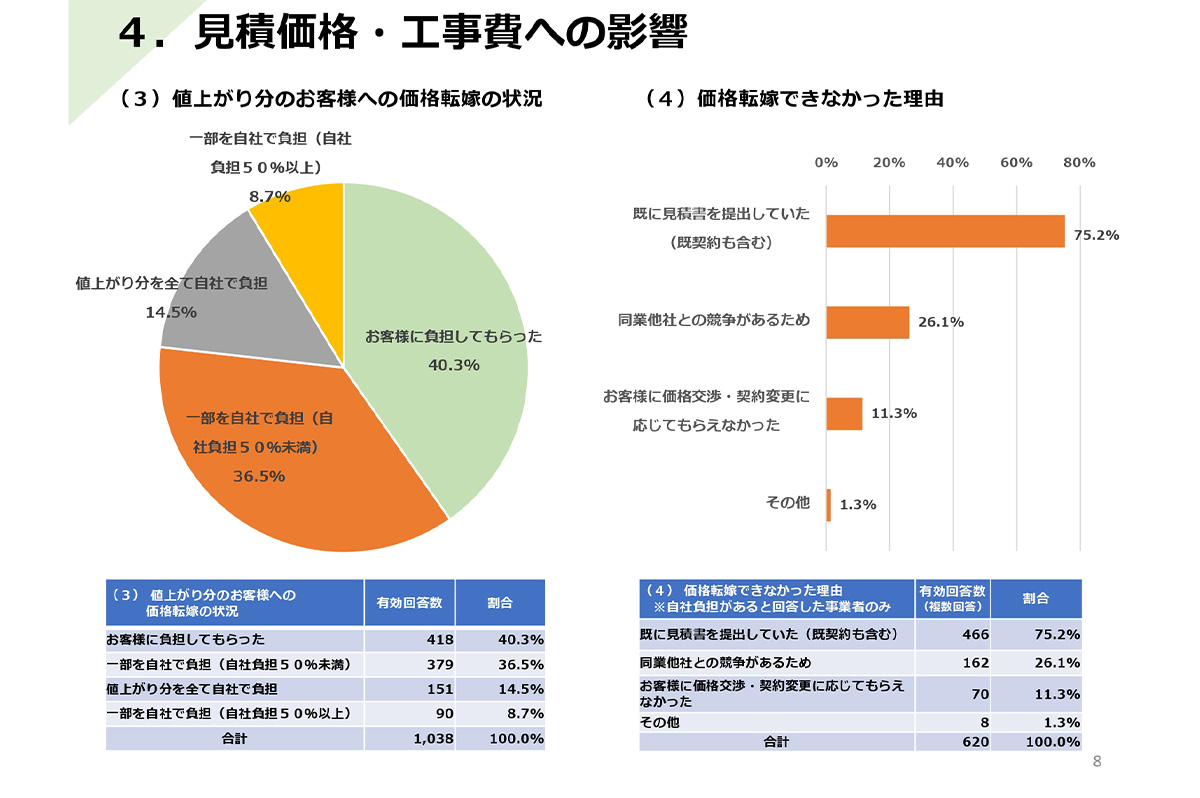

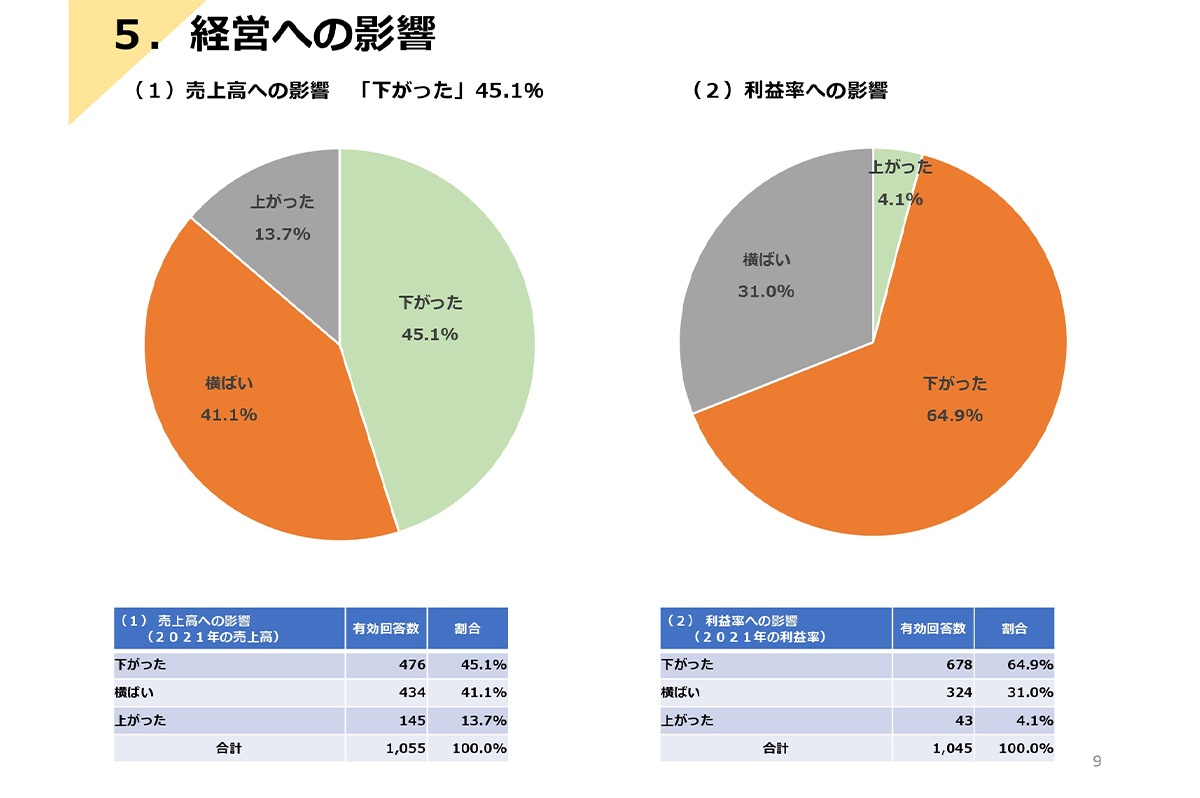

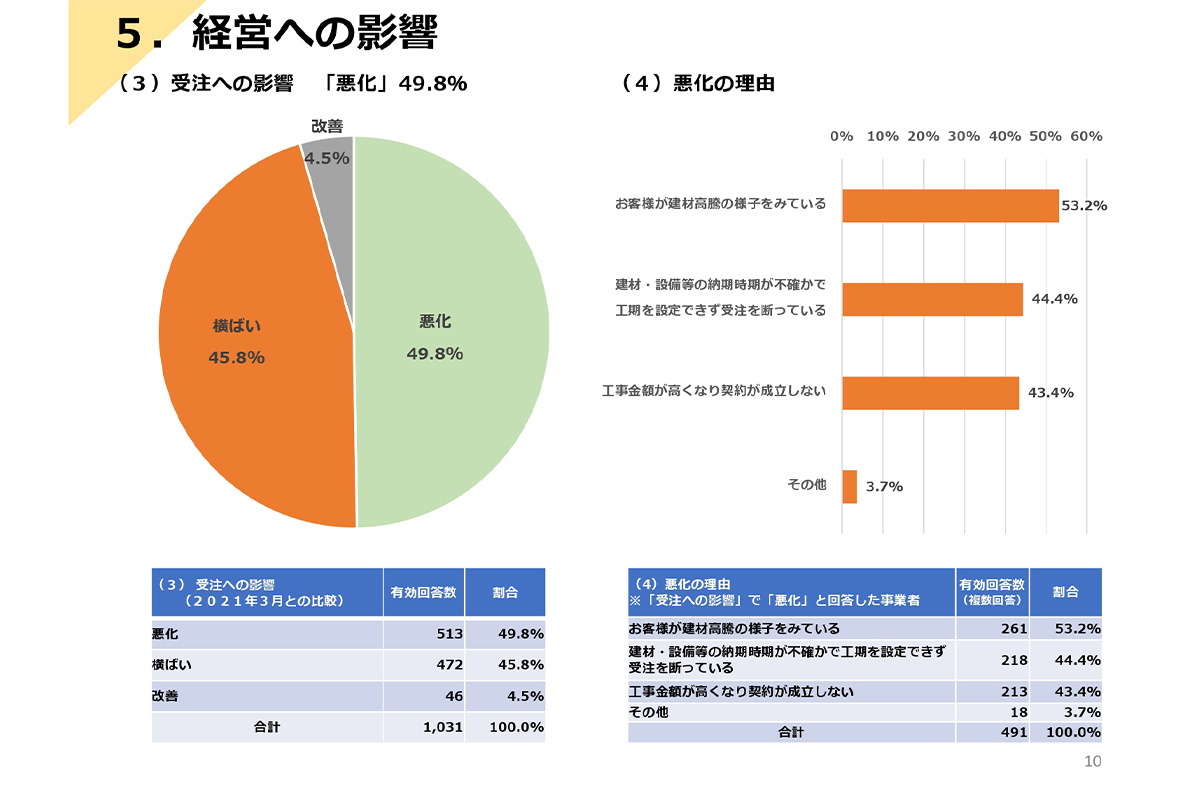

髙橋部長 本来、木材や建材の価格が上昇すれば顧客に転嫁してもらうことが当然なのですが、工務店業界はなかなかそうもいきません。一部を含め自社負担した工務店は約6割に及びます。自社負担があると回答した事業者は、価格転嫁できなかった理由として、「すでに見積書を提出していた」(既契約を含む)が75.2%と割合的には一番多かったです。その結果、売上高への影響も「下がった」が45.1%、利益率への影響は「下がった」が64.9%、受注ヘの影響は「悪化」が49.8%となっています。「悪化」の理由としては、「顧客が建材高騰の様子を見ている」が53.2%、「建材・設備等の納期時期が不確かで工期を設定できず受注を断っている」が44.4%、「工事金額が高くなり契約が成立しない」が43.4%に及んでいます。

約6割の工務店が一部も含め値上げ分は自社で負担 / 全建総連

――経営への影響も相当深刻ですね。

髙橋部長 資金繰りへの不安が高まっています。アンケート結果では、「年末まで今の状況が続くと資金繰りが心配」が41・3%、「既に、資金繰りがひっ迫」が16.7%、「日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付(ゼロゼロ融資)を既に受けた」が13.5%となっています。

そこで、「制度・政策要望」では、「事業者の税負担の軽減」、「値上がり分に対する国の補助金(消費者向け)」、「国による関係団体・事業者への流通等改善に向けた指導・支援」、「事業復活支援金の拡充・延長」や「無利息・無担保の事業資金の融資」などが寄せられています。

経営の影響は深刻。求められる緊急支援策 / 全建総連

――アンケートのコメント欄でも、深刻な言葉が寄せられています。

髙橋部長 ええ。実に多くの声が寄せられました。ウッドショック当初から言われていますが、地方の一人親方や身の回りの地域の工事を施工されている工務店は高齢者が多いのですが、材料が入手しにくく、仕事ができない状況が続いている中、これを機に商売をたたもうという考えが地方を中心に出ています。実際、コメントでも「いまは廃業も視野に入れている」との声は地方の苦境を代表しています。廃業が相次ぐことになれば、地域の住宅をはじめとした社会資本の維持に支障きたすことにつながりますし、我々も重くこの問題を受け止めています。

また、ウッドショック初期に国産木材の安定供給を望む声がありましたが、外的要因があっても木材だけではなく、すべての建材、給湯器、衛生設備について海外に依存しない経済主権の確立が望ましいという意見も上がっています。

今回の工務店アンケート調査以降も、ウクライナ情勢の影響が拡大し、建材調達の環境にも変化が起きているため、組合員の建材価格高騰などの影響を把握する2回目のアンケート調査を実施しています。

工務店経営が悪化の傾向になっている / 全建総連

――各政党の具体的な要望については。

髙橋部長 主に5点あります。「新築住宅及びリフォーム工事費の価格上昇による消費マインドへの影響を考慮し、現行補助事業の延長及び拡充などについて検討すること」、「木材や鋼材をはじめとした建設資材の価格及び給湯器等の設備機器の納期遅延の実態を把握するとともに、不当な価格引き上げ、仮需要が生じないよう、適切な対応を図ること」、「ガソリンの価格高騰に対する支援策を実施すること」、「中小建設事業者の倒産・廃業を防止するため、事業復活支援金や無担保・無利息の特別貸付け延長・拡充などの措置」や「価格転嫁が適切に行われるよう、業界団体に対する周知を強化するとともに、下請事業者や技能労働者などへの賃金及び労務費などにしわ寄せが生じないよう、必要な対策を講じること」の5点です。

特に、物価全体が上昇していく中、技能者の賃金を毀損しないことは建設業だけの問題ではありませんから、各政党の政策に目を光らせていきたい。ただ、各政党はこのアンケートに示された実態に関心を示されたというのが印象です。このまま放置すれば住宅市場が確実に冷え込むという危機意識を共有できつつあると考えています。

――実現できた政策については。

髙橋部長 6月15日に閉会した第208回通常国会では、補正予算も成立し、「ガソリン価格について、基準価格を172円から168円に引き下げ、支給額の上限を25円から35円にする対策」、「こどもみらい住宅⽀援事業」では、⼦育て世帯や若者夫婦世帯による⾼い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して引き続き、補助金を出すことが決まり、林野庁では「国産材調達費用や、国産材製品転換への建築物の設計・施工方法の導入・普及支援策」も決定されています。政府系金融機関による実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の期限は9月末まで延長されることが決まりました。

そして、これは大きな決定と受け止めていますが、ゼロゼロ融資で返済期間中にある事業主はこれから返済が始まります。金融機関が予定通り、返済を求めることになると、経営的にはかなり厳しい情勢ですので、返済猶予の条件変更について借りている側が申し出れば、細かい審査をせずに、応じて欲しいというのが全建総連の要望でした。これについて施策の中で触れられていましたので、これからどれだけ実行されるか見定めていきたい。各政党が今後、より具体的な対策を示して欲しいと思います。

CCUSの促進普及も要望

――建設キャリアアップシステム(CCUS)の促進に向けても要請されていますね。

髙橋部長 CCUSをすべての建設労働者に普及していくためには一定の範囲で段階的に法的位置づけをしっかりとやっていくべきであると考えます。地方自治体が発注する公共工事で、段階的にCCUSの利用を義務付け、または大手の住宅企業でもゼネコンと同様に、CCUSのカードリーダーを設置して、さらに就業履歴が蓄積できる環境が必要です。これから地域のゼネコンや住宅の工事現場で活用されるような政策展開が求められます。

――もう一方、賃金の上昇も重要なテーマですが。

髙橋部長 設計労務単価の上昇が続いていますが、民間工事で働く技能者に十分反映されているとは言えません。引き続き、設計労務単価の引き上げを含めて、賃金上昇を政策的に誘導していくかは大きな課題とみています。

また、現場の実態を言えば賃金アンケートも実施していますが、減少傾向が続いています。しっかりとした賃金の好循環をつくっていくためには、賃上げできる土壌を整備していく必要があります。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。