国土交通省の国土審議会計画部会はこのほど、新たな国土形成計画の策定に向け、全国計画の中間取りまとめを行った。

克服すべき7つの課題として、

- 人口減少・少子高齢化への対応

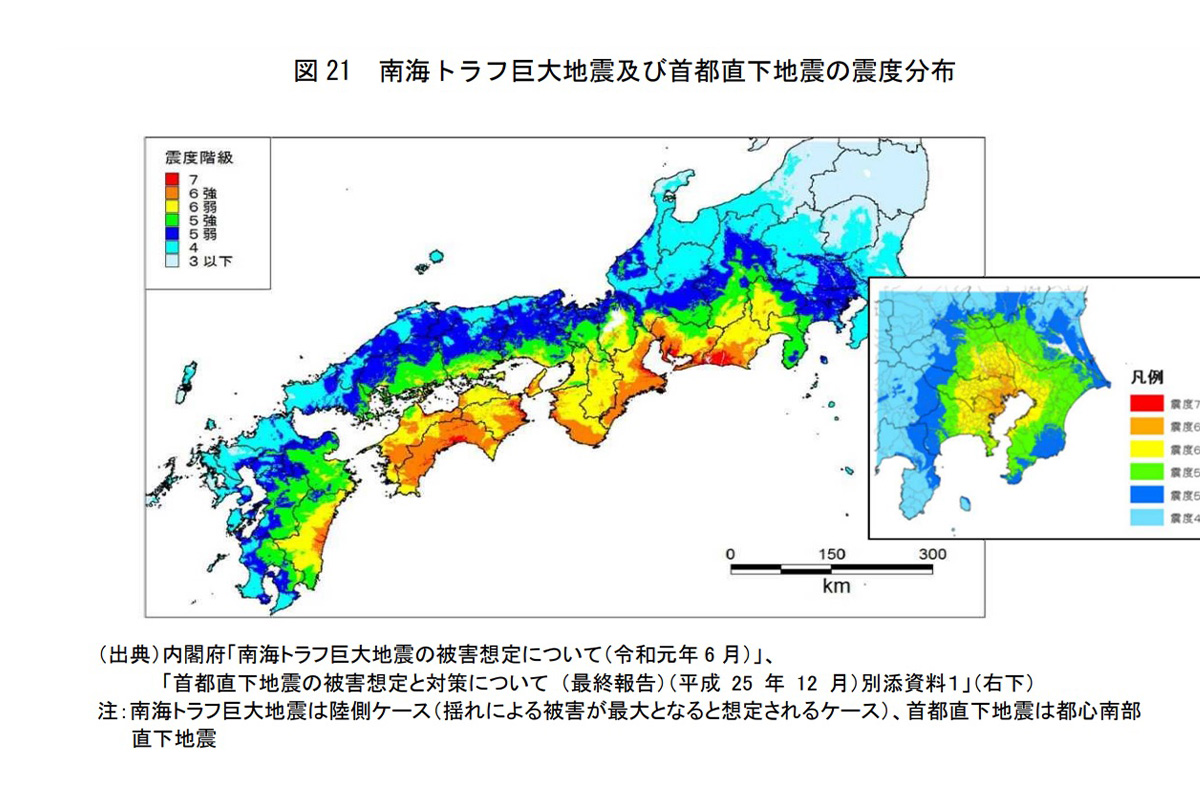

- 巨大災害リスクへの対応

- 気候変動への対応 (カーボンニュートラル(CN)の実現)

- 東京一極集中の是正

- 地方の暮らしに不可欠な諸機能の確保、

- 国際競争力の強化

- エネルギー・食料の安定供給

を挙げた。この課題の多くは、これまでも国土政策の課題として先人たちが多大な努力を行ってきたものの、抜本的な解決には至っていないのが実情だ。新たな発想による「令和版」の解決の原理を、全ての課題解決に共通して取り入れることが必須と考え、①民の力を最大限発揮する官民共創、②デジタルの徹底活用、③生活者・事業者の利便の最適化、④分野の垣根を越えること(いわゆる横串の発想)の4つを提示した。

「令和の産業再配置」など目指す

市町村界に捉われず、4つの原理をうまく取入れ、取組みの参考となる人口規模のひとつの目安は10万人という。

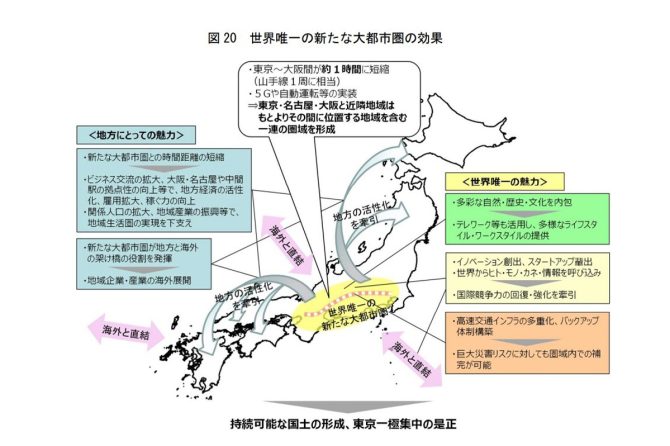

この4つの原理の下で、特に重点的に取り組む分野として、①地域の関係者がデジタルを活用して自らデザインする新たな生活圏として、「地域生活圏」を構築し、実現すること、②現行の第二次国土形成計画で示されたスーパー・メガリージョン(SMR)の考え方を更に一歩進め、東京・名古屋・大阪と近隣地域はもとよりその間に位置する地域を含む一連の圏域を、多様なニーズに応じあらゆる暮らし方と経済活動を可能にする世界唯一の新たな大都市圏として再構築すること、③カーボンニュートラルに対応するための産業の構造転換をきっかけに、巨大災害リスク軽減も考慮して、「令和の産業再配置」を行い、機能を補完しあう国土を実現することの3つを掲げている。

これらが達成されれば、持続可能な国土の形成、地方から全国へのボトムアップの成長、東京一極集中の是正が実現されることが期待される。今後は、新たな官民連携、社会課題解決と経済成長、国民の持続的な幸福実現するといった新しい資本主義の体現や、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会であるデジタル田園都市国家構想の実現をはかっていく。

南海トラフ巨大地震と首都直下地震の震度分布をみても、地方分散の重要性がわかる

総合的かつ長期的な国土のあり方を示す

取組みの事例では、大都市と同様に5Gをはじめとするデジタルインフラを確保、官民や交通事業者間、他分野との垣根を越えた「共創」で地域交通をリ・デザインし、住民の移動手段を確保、将来の自動運転の実装・普及に必要な都市・地域構造の実現や、 地域産業は「稼ぐ力」を強化する。

次にSMRでは、多様な暮らし方と経済活動を提供できる大都市圏として世界に例を見ない存在として誇ることになる。多彩な自然・歴史・文化を内包し、多様な価値観に応じた暮らし方と経済活動の選択肢を提供、巨大災害へのリスクも、新たな大都市圏域内での補完が可能になる。世界からヒト・モノ・カネ・情報を呼び込み、イノベーションの創出、スタートアップの輩出として期待され、地方の魅力も向上する。地方にとって広大な新たな大都市圏との距離が短くなり、地方経済の活性化、稼ぐ力の向上、雇用の拡大、地方と海外の架け橋としても役割を発揮し、地域生活圏の実現を下支えする。

産業の構造転換・再配置では、新産業の立地誘導を検討する。全国的観点から機能を補完しあえる国土を形成し、時速可能な経済を実現していく。

日本の国際競争力は年々低下。2021年には31位であり、新たな成長戦略が求められる

国土形成計画法に基づき策定する「国土形成計画」は、これまで2008年と2015年の2回策定した。しかし新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って、テレワークをはじめ新しい働き方を実施する企業が増えるなど、国民の暮らし方や働き方が大きく変わる中、計画策定後の急激な状況の変化に適切に対応する必要があった。

令和の時代初の国土形成計画の意義は、人々の活動分野の政策を重視した内容によって、暮らし続けられる国土の実現に向けた道筋を示すことにある。とはいえ、全国総合開発計画以来、国土計画は総合的かつ長期的な国土のあり方を示すものであるという使命は変わらない。今後も引き続き、最終とりまとめに向けて、来年中に新たな計画を策定する予定となっている。