地盤改良でも面白い事象に遭遇

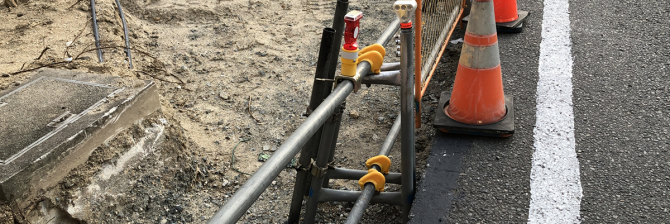

さらに地盤改良でも面白い事象を見ることができた。基礎地盤を改良するのではなく、土留め壁背面の止水工としての地盤改良を施工する必要が生じたのである。

高圧噴射攪拌工法である、ジェットグラウトによる地盤改良のうち、高速・大口径・改良範囲を半円にできる工法が採用された。これにより、排泥量を少なくすることができ、よりスピーディーに、かつ安価に施工ができると考えたからだ。

この事象では、地盤を改良する目的ではなく、止水効果を狙ったものである。つまり、土留め背面に止水壁を構築することが目的であり、必要な範囲を改良して止水効果を期待するものだ。

【施工管理求人ナビ】施工管理技士のキャリアアップ方法と資格の重要性

現場では”想定外のこと”が次々と起こる

現場を進めていくには、設計通り工事をすることが前提だが、すべてが設計通りいくわけではない。現場の状況に応じて、設計変更を行いつつ、工事を進めていくことが必要だ。

設計時には想定していなかったことが、現場では次々と起こりうる。グラウンドアンカーの注入材の逸走もその一つだろう。

実際、建設コンサルタント勤務時に設計していたとき、グラウンドアンカーの注入材が地中に逸走するなどとは思いもしなかった。設計時にも想定していなかったので、申し送り事項に記載することもなかった。

法面工の専門家に聞いてみたところ、注入材の逸走は珍しい事象ではないそうだ。こういった事象も含めて、現場でないとわからないことは多い。現場ではいろいろなことが見れる。これだから、現場の仕事は面白い!

僕もJR近接工事で鉄筋挿入工を施工時に設計段階では地山想定だったのてすが、実は昔に盛土された地盤でした。その時は試験掘りをし、クラウド注入量が規定の3〜4倍入れても充填確認が出来なかった為、ゲル状にする混和材を入れました。それでも確認出来る物と出来ない物がありました。とりあえず確認出来なくても2倍の注入量で強度は出たので、上限をそれにしました。そうかと思えば、規定量になる前に圧がかかる物をありました。ほんとに地盤の中ではどうなっているのか気になりました。