一般社団法人 日本建設業連合会生産性向上推進本部はこのほど、「生産性向上推進要綱 2021年度フォローアップ報告書」を発表した。

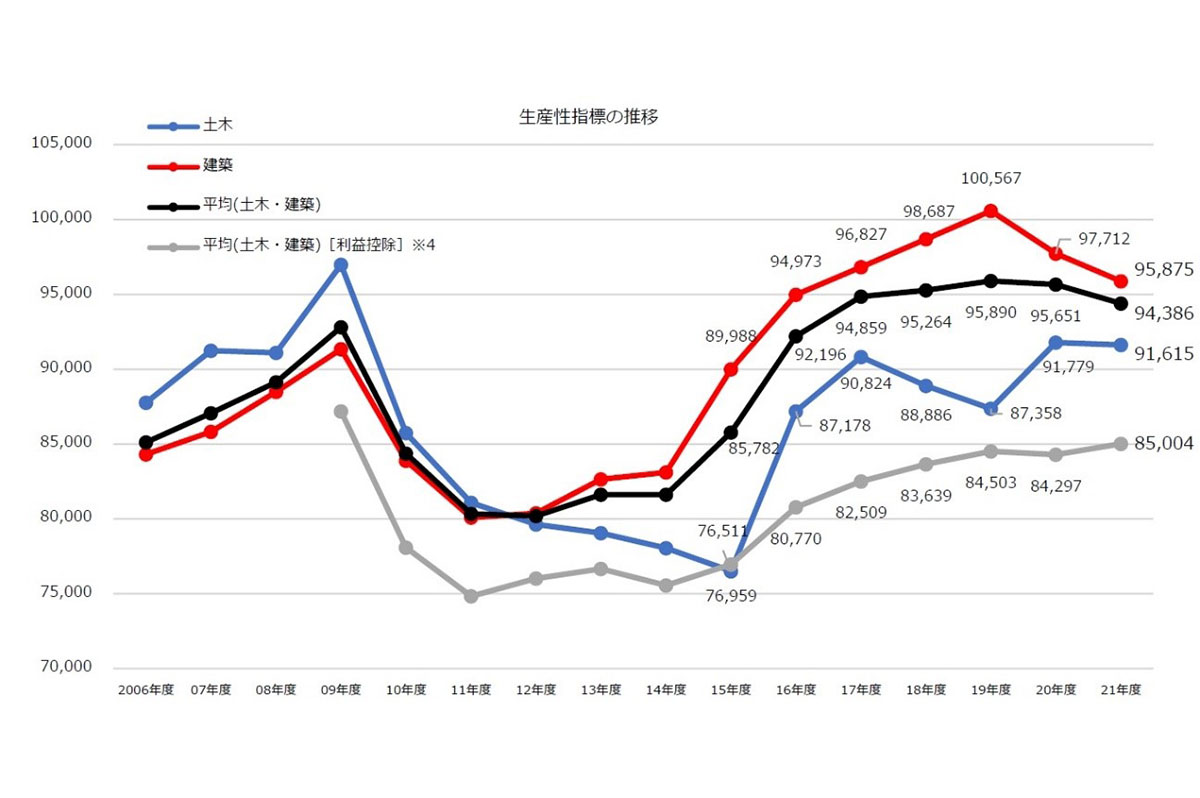

2021年度の生産性は土木・建築平均で94,386円/人日となり、前年度比で1.3%の低下となった。内訳は、土木事業が91,615円/人日で0.2%減、建築事業が95,875円/人日で1.9%減だったが、利益を控除した平均でみると、土木・建築平均85,004円/人日となり、0.8%の向上となった。

生産性指標の推移

※1 2020年度調査における有効回答企業数は土木93社、建築83社

※2 各社回答の完成工事高に対して、回答年度の建設工事費デフレーター(2015 年度基準)による補正を行った。なお、2022年9 月時点で公表されているデフレーターの2019~2021年度の数値は暫定値であり、今後変更される可能性がある。

※3 生産性指標の数値は、生産性の実態を正しく把握するため、有効回答各社の完成工事高、延労働時間を合算して算出した。

※4 利益控除の数値は各年度の土木・建築を合計した完成工事高に対して、日建連で集計・公表している決算状況調査結果における完成工事総利益(率)を控除することで算出した。

会員企業は、生産性向上を重要課題に位置付け

2021年度の日建連会員企業の生産性は、土木、建築とも前年より低下しているが、これは完成工事高の減少が延べ人工の減少を上回ったことによる。完成工事高の減少は、競争激化による利益の圧迫や高騰する資材価格を契約に反映できないことが影響していると思われる。

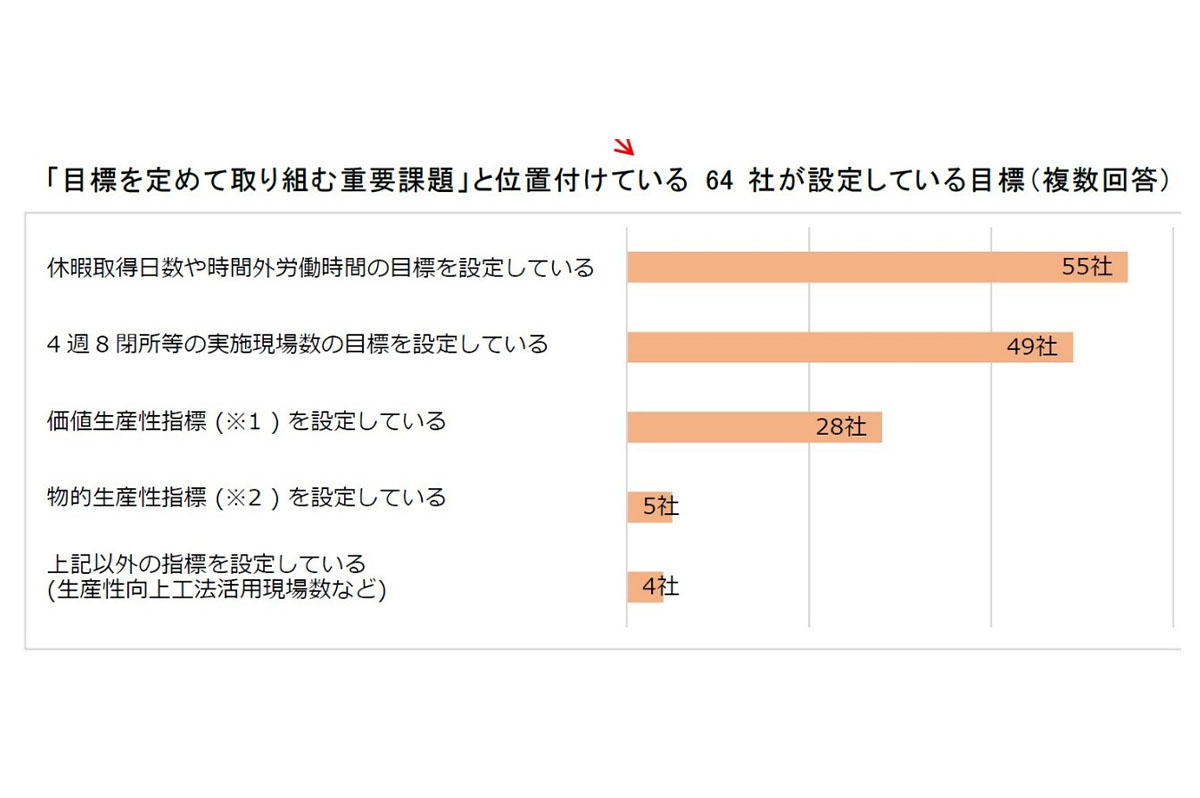

回答会社の62.1%(64社/103社)が、生産性の向上を重要課題と位置付けて目標値を定め、うち76.6%(49社/64社)が期限も定めて取り組んでいる。 生産性向上の目標値を定めていると回答した会社64社のうち、55社が「休暇取得日数や時間外労働の目標を設定」しており、「4週8閉所の実施現場数の目標を設定」が次に多かった。一方で、価値生産性指標や物的生産性指標を設定している会社は半数に満たなかった。

発注者、設計者、コンサルに要望したい事項については、「休暇取得日数や時間外労働時間」「4週8閉所の実施現場数」などを目標に掲げている会社が多かったこともあってか、「適正工期の確保」を要望したい項目に挙げる会社が土木・建築ともに多く、建築では最上位であった。土木では「現場条件・施工技術を的確に反映した設計」が要望したい項目の最上位であった。

「目標を定めて取り組む重要課題」と位置付けている64 社が設定している目標(複数回答)

土木は「ICT 建機」の取組みが最多

生産性向上のために着手している取組みについては、土木では「ICT 建機」を導入していると回答した会社が最も多く、「3D測量」「遠隔臨場」「UAV」と「建設DX」の取組みが続く。日建連によると、「建設DX」が進展しているとのことだが、その範囲は「限られた現場でのみ実施している」との回答が多かった。また、「適用可能な大半の現場で実施している」の回答が最も多かったのは、「適切な工期設定と工程管理」だった。とくに効果的だった取組みは、「ICT建機」(51社)、「3D 測量」(43社)、「遠隔臨場」(35社) と回答した会社が多かった。

建築工事では、「設計施工一貫方式の受注拡大」と回答した会社が最多で、「BIM」「アウトソーシングサービスの活用」が続く。「設計施工一貫方式の受注拡大」は「適用可能な大半の現場で実施している」との回答が一番多かったが、「自動・自律」「ICT 建機」「GNSS」などの取組みが低調という課題もあった。

また、効果的だった取組みでは、「BIM」(29社)、「アウトソーシングの活用」(29社)、「設計施工一貫方式での受注拡大」(27社)と回答した会社が多かった。一方、土木工事と比較して、建築工事では「ICT建機」や「3D測量」など、とくに技能者の生産性向上につながる項目の回答が少ない傾向にある。

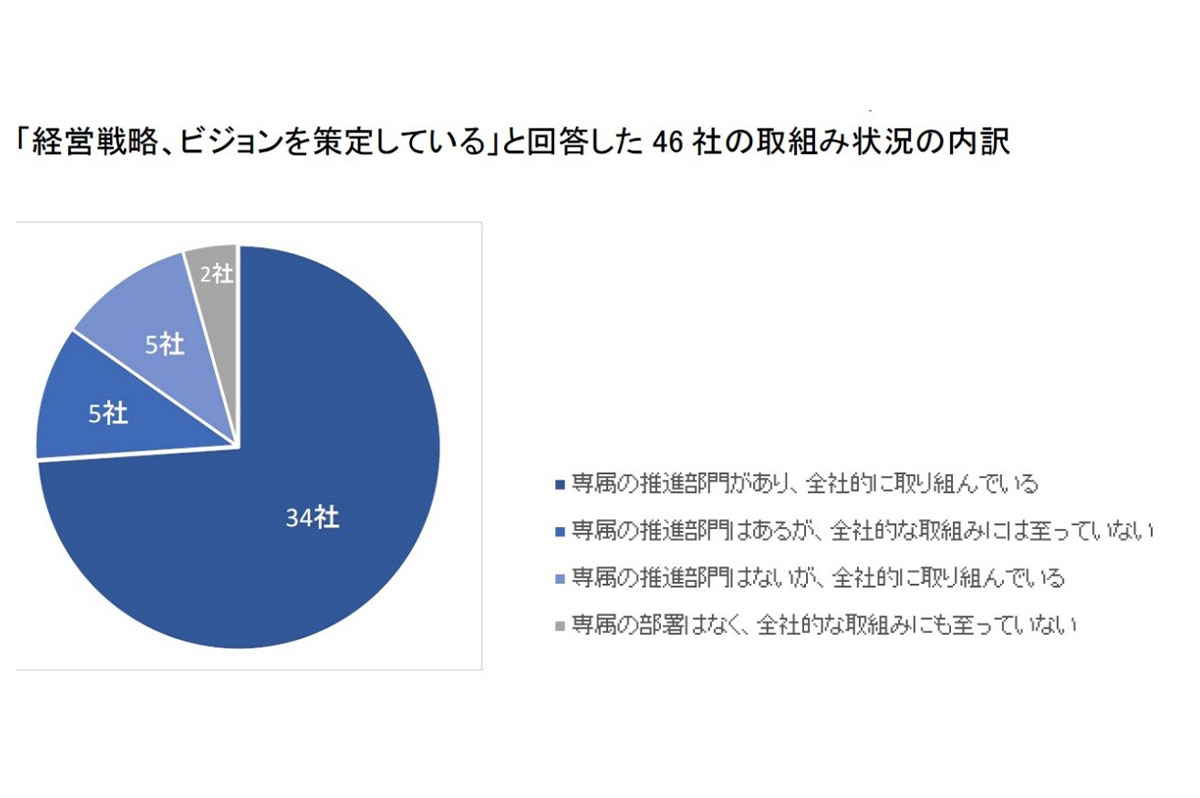

DXに”全社的に取組んでいる”企業は33%

次にDXの取組みを見ると、「経営戦略、ビジョンを策定」し、「専属の推進部門があり」、「全社的に取組んでいる」と回答した会社は33.0%(34社/103社)だった。「必要性がないので取り組んでいない」との回答はゼロだったが、回答会社の21.4%(22社/103社)については、「取組みの必要性を認識しているが、取組みに至っていない」との回答だった。

具体的な取組み事例としては、「UAV」「3D測量」「ICT 建機」や「BIM/CIM」など、現在建設現場で活用が広がりつつある新技術の自社への適用を挙げる会社が多い。

DXの取組みにおける、「経営戦略、ビジョンを策定している」と回答した46社の内訳

また、現場に関係する情報の収集・活用や新技術の開発では、実に多様な例が挙げられた。「自律、自動化ロボットの技術開発・研究」「ケーソン掘削の遠隔操作、シミュレーションの開発」「ICT 浚渫工、ICT 基礎工、本体工(ケーソン据付)」「音声認識技術による仕上検査システムの導入」「現場の生産情報の自動収集と分析による新たな生産性の向上(KTMS-PI)」「遠隔管理支援(FSC)の現場運用システムの構築」「画像処理やAI を活用した現場管理の合理化に資する研究開発」などがあった。

しかし、そもそも「DXとは何か」や「DXは何を目指すのか」の認識を社内で統一できておらず、ロードマップを描けていないことを課題と考える会社がある。一方で「ICT 建機」など現在建設現場で活用が広がりつつある新技術の自社への適用をDXとしてとらえている会社では、これらの新技術を扱える人材不足を課題として挙げている。

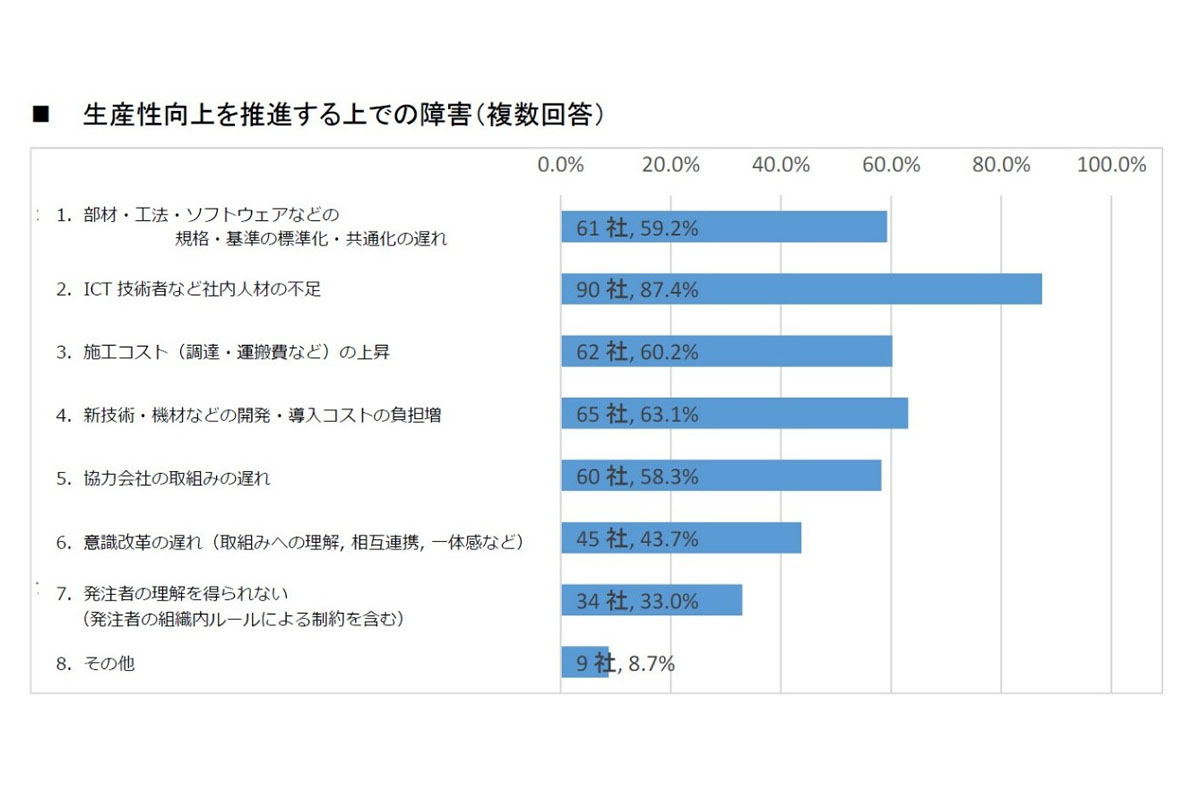

生産性向上を推進するうえでは、「IT 技術者など社内人材の不足」が障害であるとの回答が最も多いが、生産性向上策の導入に伴いコストが上昇することを障害とする回答も一定数存在する。また、障害を解消するための取組みとしては、人材不足の解消のために、社内人材の教育や中途採用のほかに、コンサルタントなど外部の力を借りている。規格・基準の標準化では、日建連の取組みに期待があった。

生産性向上を推進する上での障害(複数回答)

発注者に対しては適切な契約の徹底を望む

日建連としてさらに強化すべきだと思われる取組みとして、「適切な契約の徹底を発注者に働きかける」「担い手の処遇改善に向けた発注者・専門工事企業への働きかけ」「発注者の理解促進」が上位3項目に挙がっており、とくに発注者団体などへの働きかけを期待している会員が多い様子が窺えた。

日建連では、生産性向上に取組むための指針として2016年4月に「生産性向上推進要綱」を策定している。同要綱では、2016 年から2020 年度の5年間を前期5年と定め、毎年成果をフォローアップするとともに、5年経過時点で活動状況を検証・評価し、その後の取組み方針を検討した。2021年10月に実施した前期5年の総括では、当初目標として掲げた「2025年度までに10%の生産性向上」という目標を2020 年度時点でほぼ達成という結果を受け、また、今後予想される建設技能者減少の対応とともに働き方改革の取組み加速のため、これからの5年について、「2025年度までに2020年度比で10%の生産性向上」という新たな目標を設定した。

「これからの5年」の最初のフォローアップ報告書では、DXなどの取組みを質問項目に追加するなどし、新たな目標に対する2021年度における各社の取組み・進捗状況をとりまとめた。

これからの建設業は担い手確保・育成とともに生産性向上は最重要課題と言え、時間外労働規制も適用されるという「建設業の2024年問題」を目前としてその対応は待ったなしだ。

しかし、建設業単体では生産性向上は困難と言え、デジタル企業との連携のさらなる加速が求められる時に来ている。

文中のグラフ類が非常に見ずらいです。

フォントサイズ、表示色など工夫願います。