公益社団法人土木学会(田中 茂義会長)は記者会見を開催し、30年以内に70%の確率で発生するといわれる首都直下地震が発生した際、発災後の約20年間で総額1001兆円に上る経済的被害を与える推計を発表した。これは、道路などの寸断に伴い経済活動が低迷する「経済被害」と、建物損壊などの「資産被害」を合わせた被害額の総額だ。

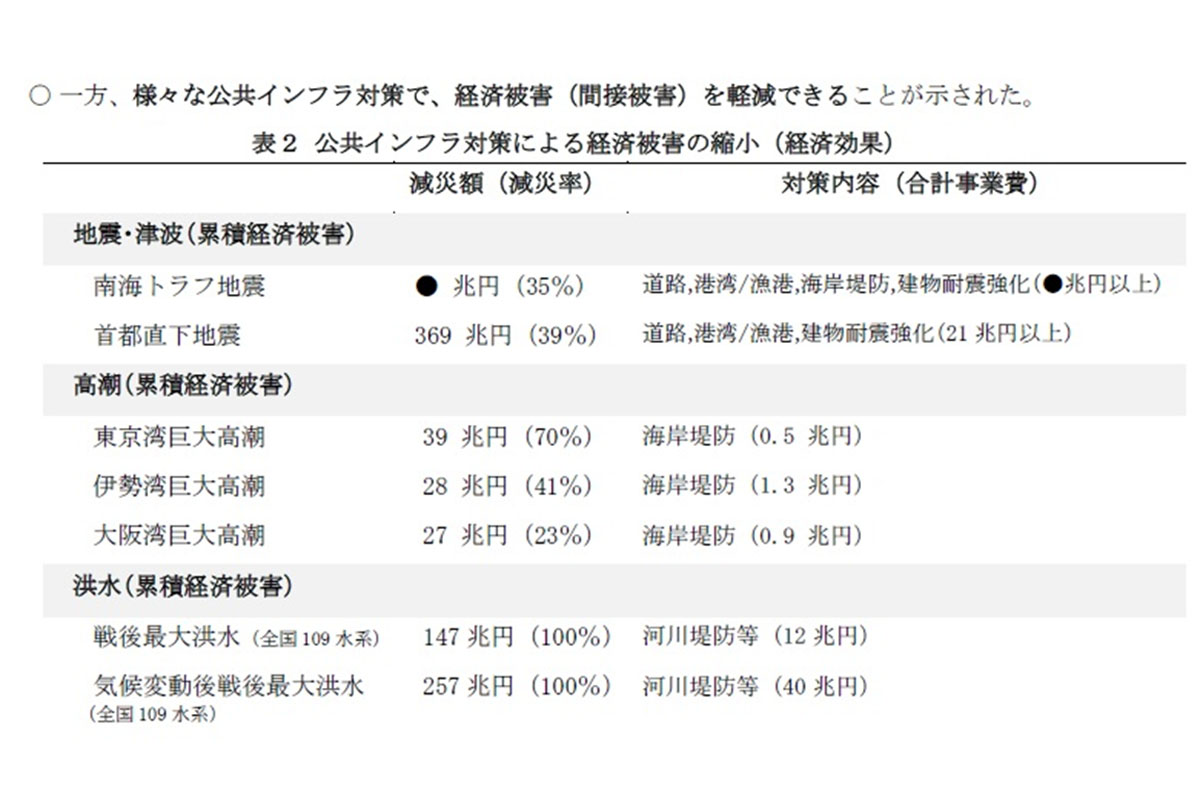

これらの数値は、土木学会 国土強靱化定量的脆弱性評価委員会研究小委員会(委員長・藤井聡京都大学大学院工学研究科教授)が「2023年度 国土強靱化定量的脆弱性評価・報告書(中間とりまとめ)」としてまとめたもの。報告書では震災による税収減は36兆円、復興事業費は353兆円かかり、これを合わせた財政的被害は389兆円となる試算も明らかにした。一方、道路・港湾整備、電柱地中化などの事前防災の公共インフラを21兆円整備すれば、減災額は369兆円(減災率39%)に及ぶとも試算した。

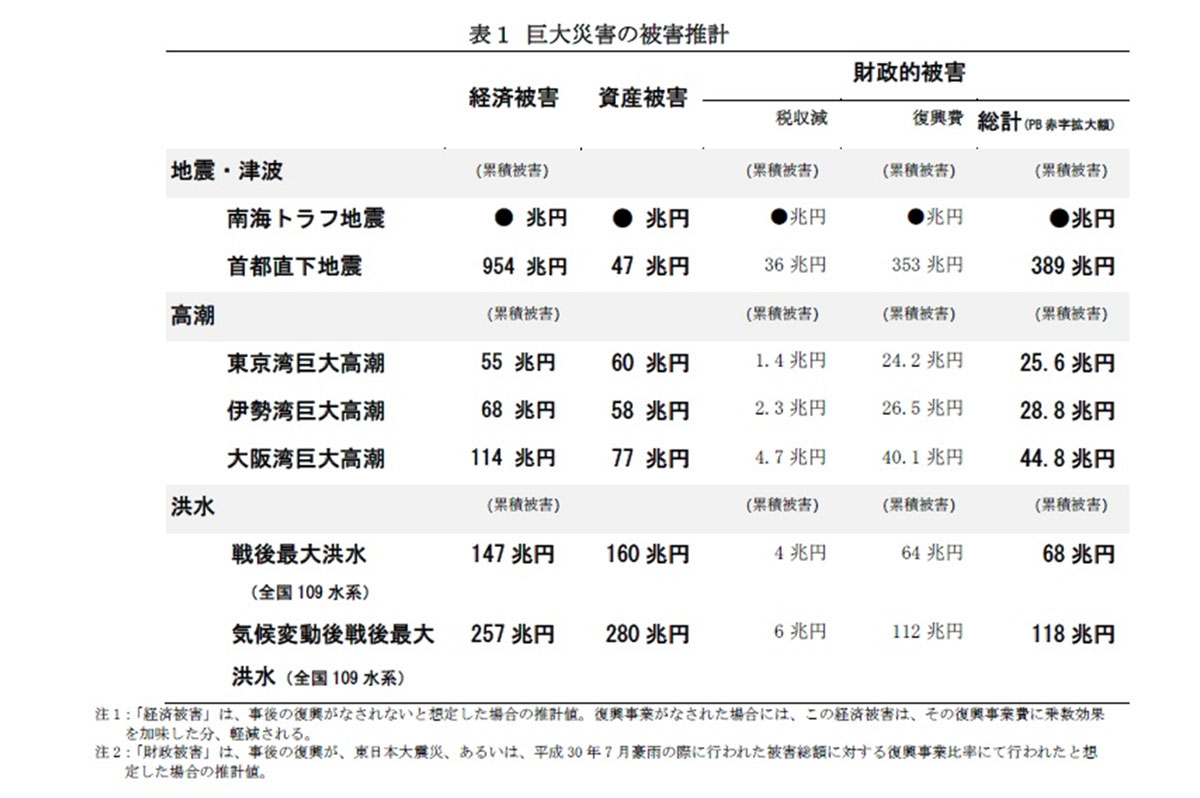

報告書では、他の災害の経済的被害も発表。東京湾巨大高潮は115兆円(経済被害55兆円、資産被害60兆円)、伊勢湾巨大高潮は126兆円(同68兆円、同58兆円)、大阪湾巨大高潮は191兆円(同114兆円、同77兆円)、戦後最大洪水(全国109水系)は307兆円(同147兆円、同160兆円)とした。南海トラフ地震については、最新データに基づいた推計を予定しており、現在その準備の作業中である。

藤井委員長は「首都直下地震では、東日本大震災とは一つ次元の違う被害を日本経済に及ぼすと認識してほしい」と語った。

公共インフラ対策による経済被害の縮小効果

藤井聡委員長(京都大学大学院工学研究科教授)

報告書の発表では、途方もない経済的被害額だけでなく、公共インフラ対策による経済被害の縮小効果も注目点となっている。東京湾巨大高潮は海岸堤防0.5兆円により減災額39兆円(減災率70%)、伊勢湾巨大高潮は海岸堤防1.3兆円により同28兆円(同41%)、大阪湾巨大高潮は海岸堤防0.9兆円により同27兆円(同23%)、戦後最大洪水(全国109水系)は河川堤防などの12兆円により同147兆円(同100%)と推計した。

「これらの数値は学者が集結し、もし自分が政府の意思決定者であれば、これらの事業を行うだろうとして決めた報告書だ。これは唯一無二の内容ではない。政府は今回の報告書を参考にし、合理的な投資とは何かをしっかりと議論いただきたい。何も対策をしなければ本当にひどいことになるというのがストレートな気持ちだ。首都直下地震では公共インフラ21兆円の整備で減災率は39%になるが、残りの61%も早急に議論いただきたい。また、ここで書かれているインフラ投資は強力な防災効果があるが、しっかりと進めることを財政当局も含めて進め検討し、国民の皆様などすべての主体がどう取り組むのかを考えることで、被害額が1/3や1/4になることは決してありえない話ではない」(藤井聡委員長)

土木学会では、2018年に「平成29年度会長特別委員会レジリエンス確保に関する技術検討委員会」(中村英夫委員長)が公表した「『国難』をもたらす巨大災害対策についての技術検討報告書」にて、東京湾巨大高潮で約110兆円、首都直下地震で約800兆円の被害推計を公表している。この報告書を基本としつつも、最新データや技術を活用し、今回改めて包括的に推計したものとなった。

藤井委員長は「我々国民がどれだけの苦しみを被ることになるのかを定量化し、その内容を国民に共有した。第一に被害の深刻さを受け止めてほしい。第二にしっかりとした公共インフラを行えば、被害を大きく軽減できることを国民の皆様に認識いただきたい。第三に『防災は必要だが、財政の妨げになるからできない』という議論はかねてよりあるが、財政の合理性から適切な防災投資の必要性を政府や国民の皆様にご理解いただきたい」と、3点をとくに強調して訴えた。

関連記事:「インフラを蔑ろにする国家は間違いなく滅びる」 藤井聡×ゼネコン×国交省の京大OBが語り合う”土木の使命”

巨大災害は増税被害も生む

過去では「歴史」に大きな禍根を残した 1755 年のポルトガルのリスボン大地震により国力の低下を招いたきっかけとされる。発生が科学的に予期される首都直下地震、南海トラフ地震や三大都市圏における巨大高潮や巨大洪水は、日本の国力を著しく毀損し、国民生活の水準を長期に低迷させうる力を秘めた巨大災害だ。発生した場合には、結果、日本はもう二度と「経済大国」や「主要先進国」と呼ばれ得ぬ状態に転落することを危惧し、それは文字通り「国難」であると、報告書は示した。

小委員会では、日本の国力を著しく毀損し、国民生活の水準を長期に低迷させうる力を「国難」とした。具体的には、巨大な「地震災害」「津波災害」「高潮災害」「洪水災害」を検討対象とした。「地震災害」では、首都直下地震や南海トラフ地震、「津波災害」では、南海トラフ地震による巨大津波、「高潮災害」では三大湾(東京湾、大阪湾、伊勢湾)における巨大高潮 そして「洪水災害」では、全国109水系における気候変動を考慮した戦後最大洪水を想定した。

巨大災害の被害推計

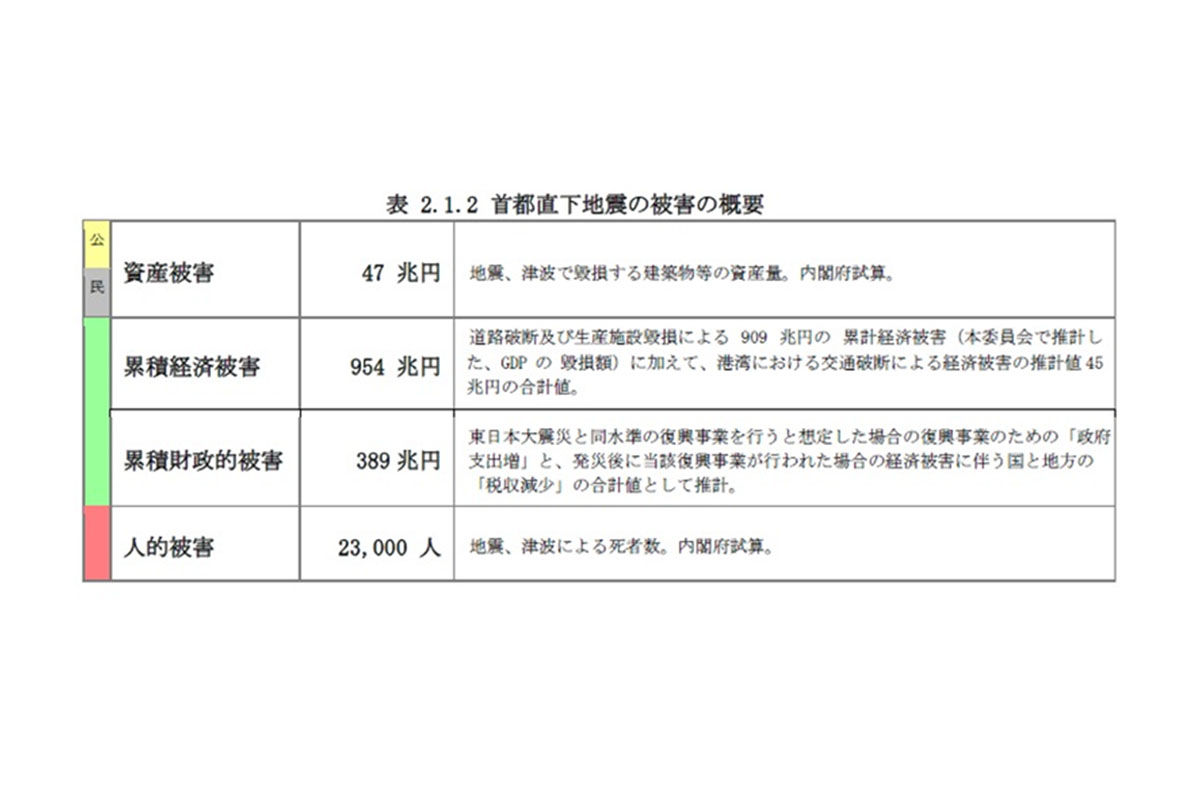

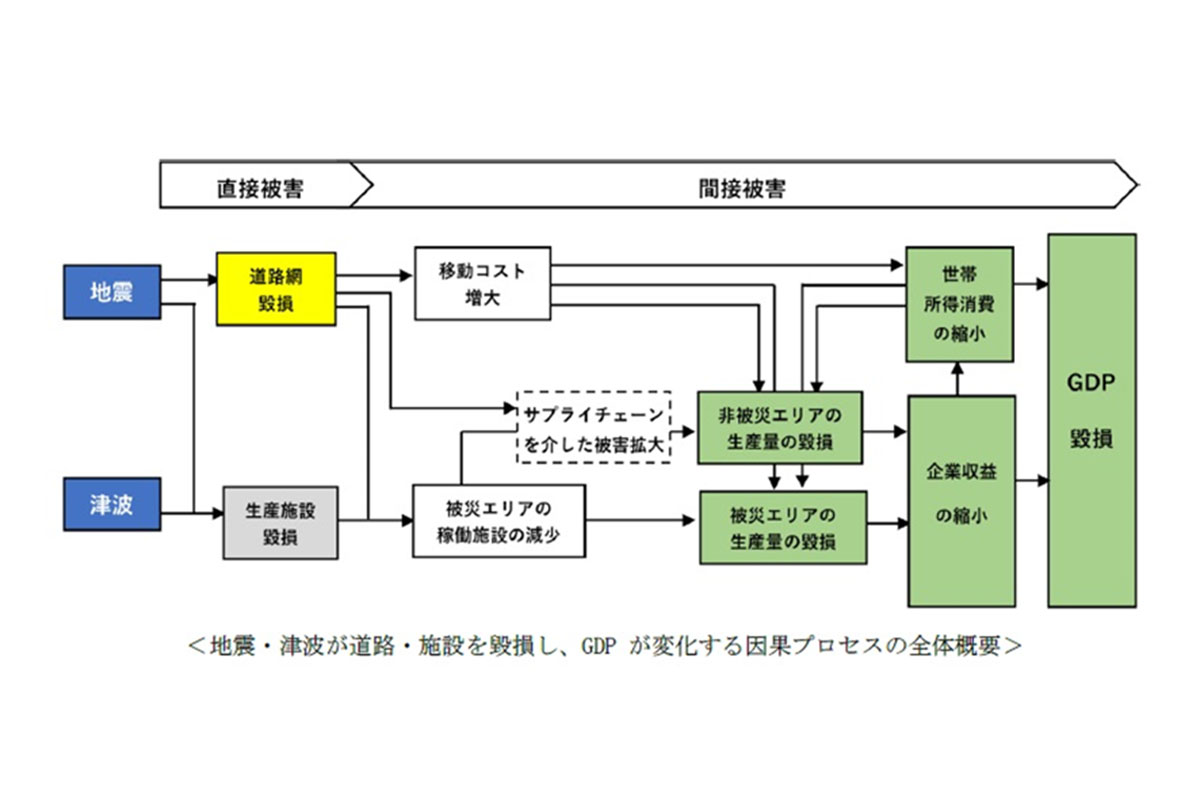

首都直下地震の被害概要は、資産被害47兆円は内閣府資産に基づき地震や津波で毀損する建築物等の資産量。経済被害954兆円は道路破断や生産施設毀損による909兆円の累計経済被害に加えて、港湾の交通破断による経済被害の推計値45兆円の合計値とした。財政的被害の389兆円は東日本大震災と同水準の復興事業を行うと想定した場合の復興事業のための「政府支出増」と、発災後に当該復興事業が行われた場合の経済被害に伴う国と地方の「税収減少」の合計値として推計した。

「もしこの389兆円の支出を政府がたじろいだとすれば、復興ができない、あるいは遅れることになる。しかし減災対策21兆円を行うことで、ほぼ満額の対策ができる可能性がある。したがって、きちんとした復興を行うためにも、減災対策をかなりやっておかなければ、復興が放置される事態も生まれることを危惧する。仮に389兆円の財政的被害が生じた場合、政府は長期的にプライマリーバランス黒字化目標を掲げているため、増税が行われる可能性がある。これがまた、日本に巨大な経済的被害をもたらすことになる。巨大災害は増税被害も生むことを理解されることが必要だ」(藤井委員長)

首都直下地震の被害概要

防災対策と財政健全化は対立した構図ではない

事前の各種対策は、各災害が発生した際、税収を増加させると同時に復興費を大きく削減することを通して、投入した事前事業費を遙かに上回る規模の財政健全化効果が存在するという結果も示された。政府の各種事前対策は、首都直下地震では事前対策費の約8倍程度、高潮対策では事前対策費の10~35倍程度、洪水対策では事前対策費の3倍~5倍程度の「財政効果」を各災害発生時に発揮するという結果となった。

公共インフラ対策による経済被害の軽減効果

「これまで財政当局は防災投資の出費がかさむことで自分たちの財政健全化に悪影響を及ぼすという認識が大きかった。そのため防災投資と財政健全化は対立するものと見られていた。今回、復興費という概念を入れることで、長期的な視点で考える財政学者であれば、むしろ合理的な防災投資が必要だと考えていただけると期待する。私は本当に正しいことで政治的なことが運用されるべきと考えており、日本政府はそういう組織であると信じている。これまでは財政にとって防災はネガティブな印象のものであったのが、ポジティブなものにとらえてもらえれば政治は大きく転換していく」(藤井委員長)

首都直下地震、南海トラフ地震が発生すれば、日本全体に影響を及ぼす。経済は地域と地域が連環して動いている。首都圏や三大都市圏で大きな被害によって、他の地域のGDPも下落することが考えられる。特に首都直下地震になると、所得が激減することが想定され、東京でモノが不況に襲われれば、連鎖倒産もありうる。

今回の報告書の意義は、代表的な巨大災害を取り上げ、第1に現状のままではどの程度の被害を受けるのかを、可能な限りの情報と最善の実践的理論を活用しつつ推計。日本が直面している「国難」の具体的な姿を可能な限り技術的な視点から明らかにしたこと、第2にその国難を回避するための具体的対策を検討し、その被害がどの程度軽減されるのかを「国内総生産(GDP)」という「経済」の観点に加え、税収増や支出減という「財政」の観点から、同じく可能な限り明らかにしたことにある。これらの技術的、計量的知見を中心とした様々な知見を明らかにし、政府や国民による強靱性(レジリエンス)確保のための取り組みの実効性や合理性の最大化に貢献することを目指した。