きたるべき南海トラフ巨大地震に伴う津波への備えとして、国土交通省(高知港湾・空港整備事務所)と高知県が進めている三重防護事業。

その現場取材第3弾(最後)として、第3ラインの堤防補強工事を担当する東亜建設工業の現場を取り上げる。工事の概要、施工管理上のポイント、思い出に残る仕事などについて、監理技術者の河野一郎さん、現場代理人の縄井研一さんにそれぞれお話を聞いた。

河野 一郎さん 東亜建設工業株式会社 タナスカ作業所長・監理技術者

縄井 研一さん 東亜建設工業株式会社 タナスカ作業所 現場代理人

関根 天空さん 東亜建設工業株式会社 タナスカ作業所 工事担当

関連記事:【三重防護事業とはどのような事業なのか?#1】高知港湾監督職員編

既設護岸前面に鋼管矢板を打って、一体化し、補強する

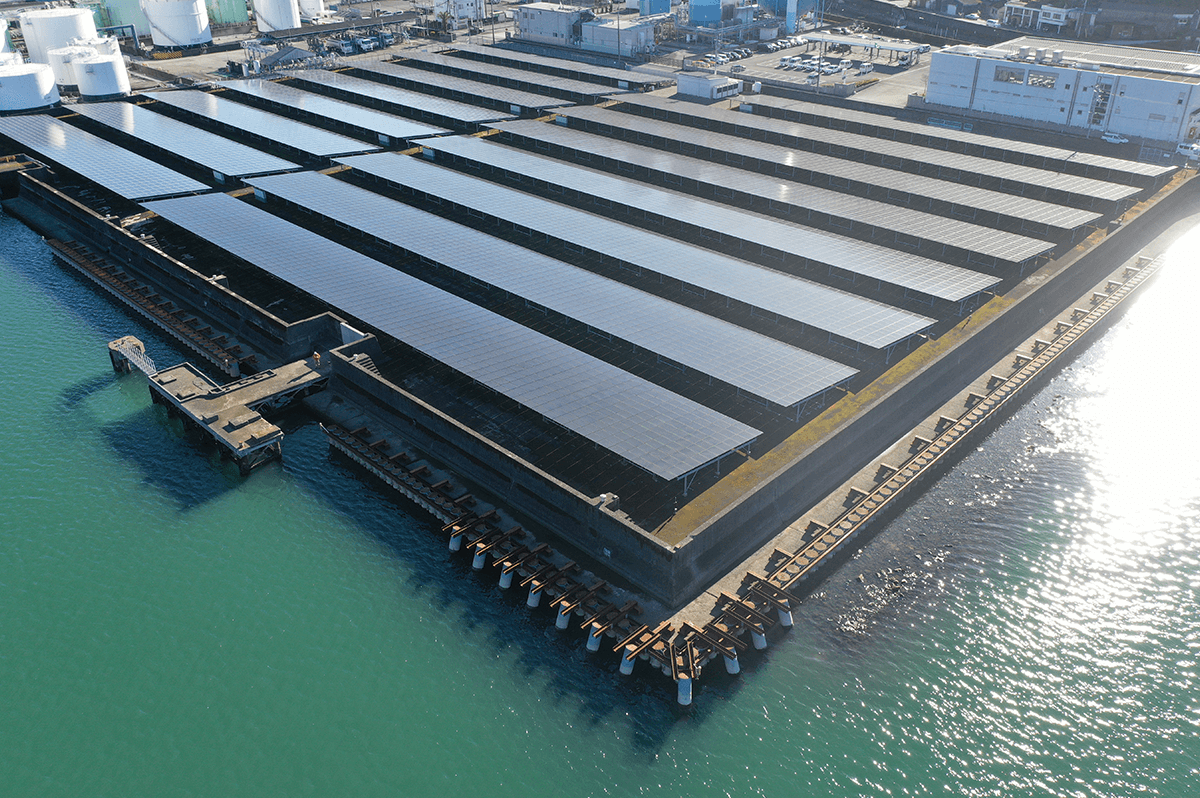

現場の空撮写真(東亜建設工業提供)

――こちらはどのような現場ですか?

河野さん 浦戸湾に面したタナスカ地区という地域の既設護岸のかさ上げのための補強工事を行なっている現場です。タナスカ地区には、石油基地が立地しています。これらの施設を南海トラフ巨大地震に伴う津波から守るのが目的です。

補強の対象となる既設の護岸は、延長51.8m、海面からの高さ3mですが、昔の設計基準で設計された古い構造物なので、南海トラフ巨大地震が発生した場合、損傷するおそれがあります。そのため、今回の工事では、護岸前面に鋼管矢板を打った上で、護岸と一体化させる形で新たな護岸として補強しています。

波が高くて、運搬を中止したことも

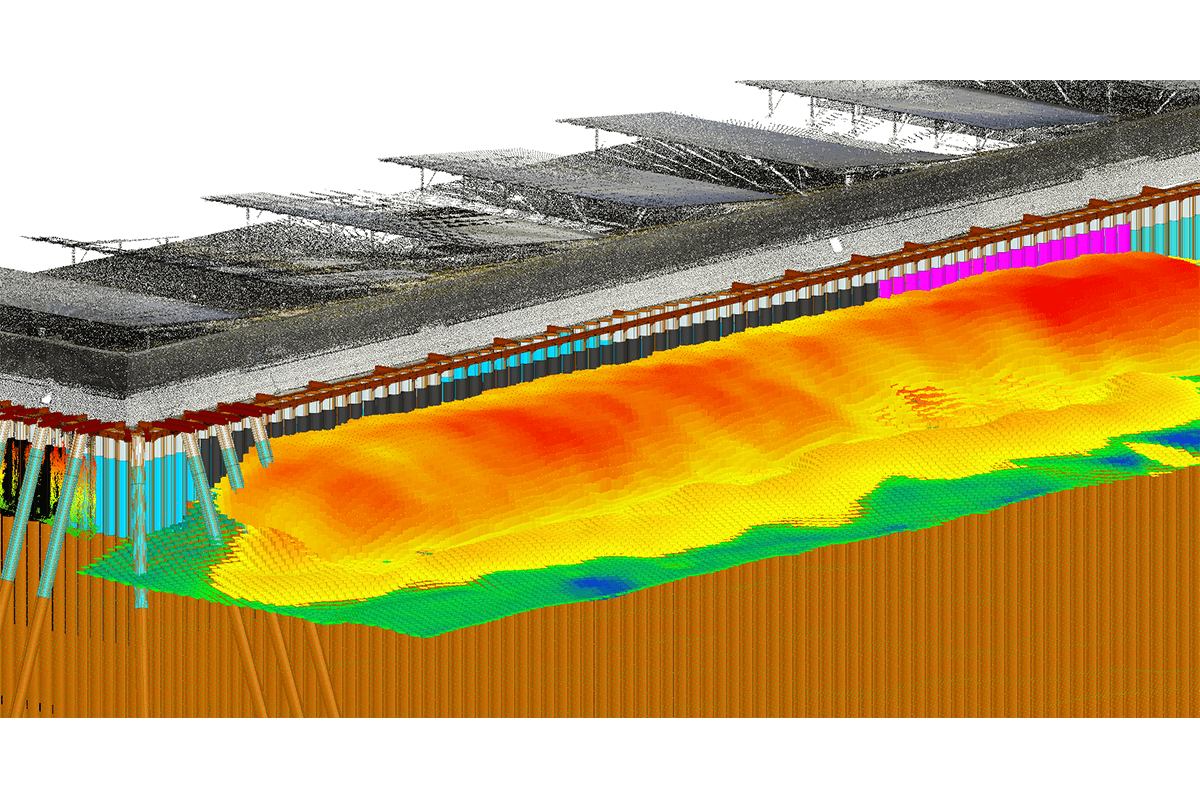

圧入作業のイメージ(東亜建設工業提供)

――工程管理はどうなっていますか?

縄井さん 今回の工事の主な工種は、新設する鋼管矢板の圧入と既設鋼管矢板や鋼管杭の防錆(サビや腐食を防止する)作業でした。工期は2023年4月からで、鋼管矢板の工場製作が4ヶ月かかるため、まず防錆作業を7月末から取りかかりました。

この防錆作業は、満潮時に水に浸かって作業できない箇所もありましたので、比較的潮位が下がって作業時間を確保できる夏場の時期を選定しました。

その後、9~10月にかけて、長さ39m、900mm口径の鋼管矢板48本の圧入作業を行いました。台風時期でしたので、工程への影響も心配しておりましたが、台風が襲来することなく順調に作業を進めることができました。11月初旬から、仮設の支保工、石の投入などの作業を行いました。12月の時点で、工事はほぼ完了しています。

――工程管理上で苦労したことはありますか?

河野さん 資材を船で運搬する際、太平洋周りの航行になります。とくに室戸岬の先を回り込む際には、海象の影響を大きく受けます。今回も石を運搬する際、波が高くて、運搬を中止したということがありました。この辺は運もありますね。瀬戸内の海だとこういうことはあまりないのですが、高知ならではだと思いました。

―― 一般船舶の航行に配慮したということはありましたか?

河野さん 石油基地があるので、現場近くの桟橋に石油タンカーが頻繁に着岸します。鋼管矢板を打設しているときは、タンカーの航行に支障を来たすおそれがありました。そのため、事前に関係者への説明を行い、調整した上で工事を行っています。

施工精度確保、変位把握、接触災害防止の3点を技術提案

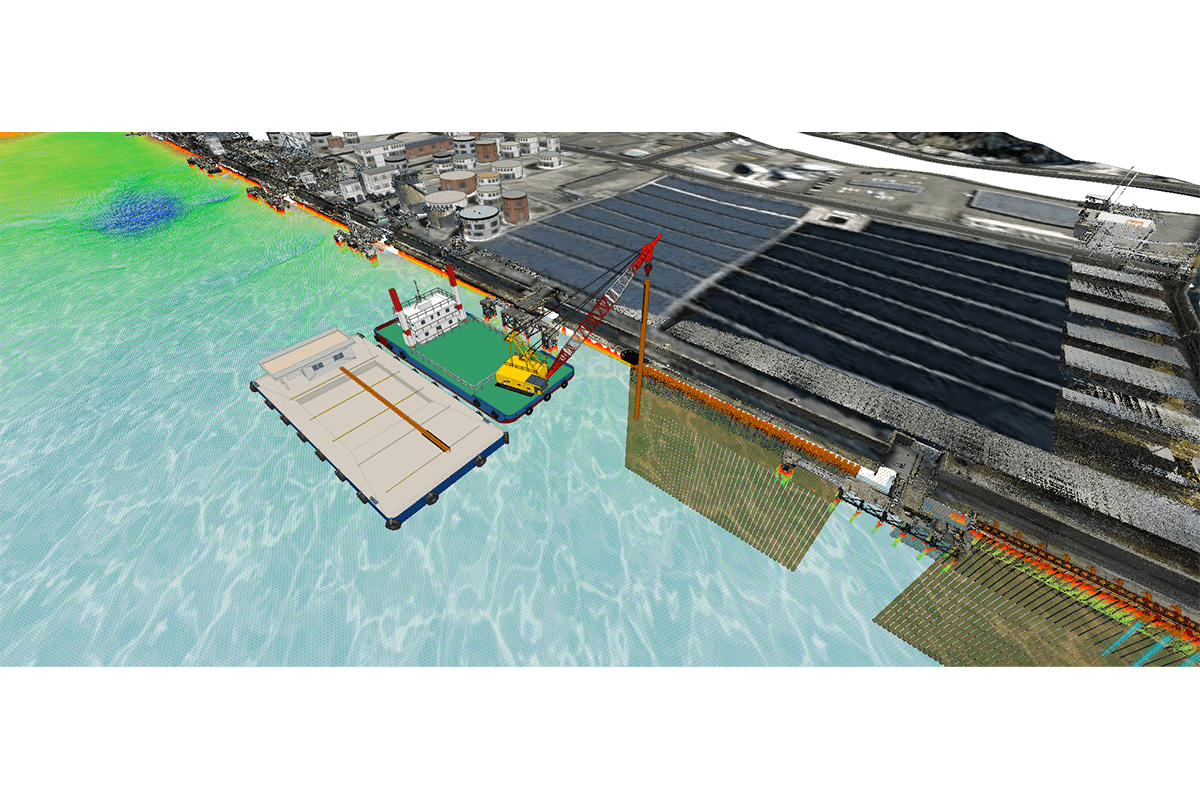

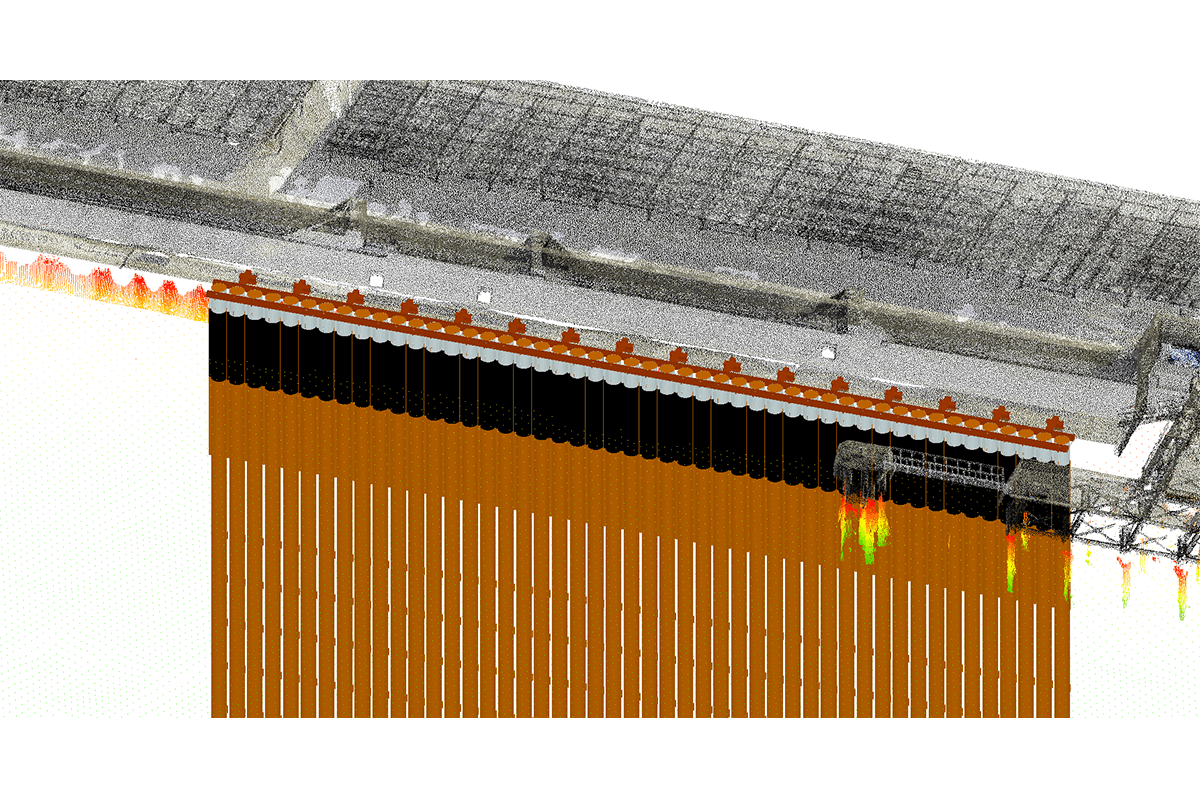

独自に作成したCIMデータ(東亜建設工業提供)

――受注に際し、どのような技術提案をしましたか?

縄井さん 今回の工事では3つの技術提案を行いました。1つ目が鋼管矢板圧入時における施工精度確保の工夫、2つ目が工事期間中において既設護岸の変位を速やかに把握するための工夫、3つ目がクレーン作業時の接触災害防止の工夫です。3つの提案はそれぞれ、自社の施工実績や最新の技術を取り入れ実施しました。

――こちらはBIM/CIM適用ですか?

河野さん そうです。我々も独自に点群データを取りました。たとえば、捨石を投入する際に、自社保有のナローマルチ付きのボートでデータを取って、正確な捨石の量を出すといった用途で活用しました。測量に際しては、コスト低減と時間短縮の観点から、測量コンサルタントといった専門業者にお願いするのではなく、本社から専門の人間が来て、解析まですべて自社で行いました。

独自に作成したCIMデータ(東亜建設工業提供)

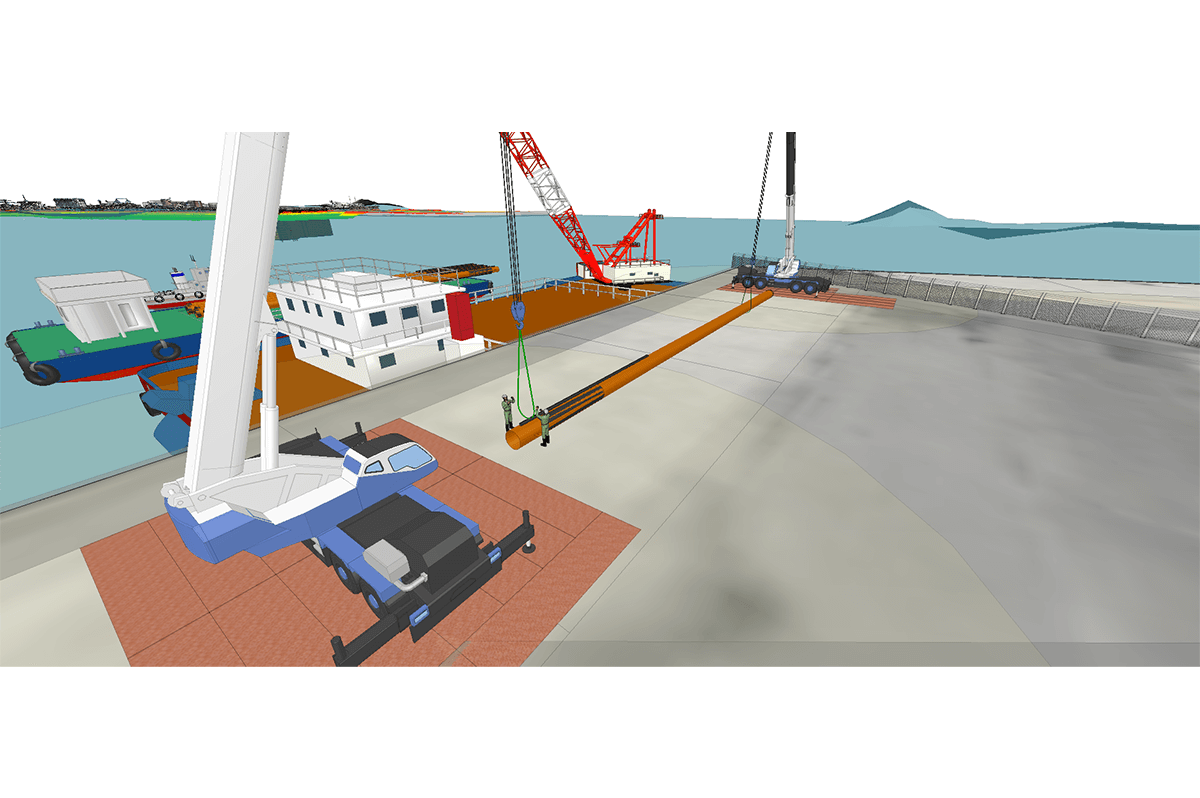

――VRも活用したと聞いていますが。

河野さん 施工エリアの点群データをもとに、VRを構築し、作業員などへの安全教育を行いました。たとえば、岩壁で鋼管矢板を積み込む際の状況はこのようなものになるとか、クレーン船での運搬はこうなるといった状況について、VR資料で説明したということです。上を見上げると、鋼管矢板が吊ってあるのが見えるといった感じで、実際の施工エリアに近い空間を体験することができます。

鋼管矢板積み込み作業のイメージ(東亜建設工業提供)