【日建連】日建連設計施工方式のワークフロー作成

(一社)日本建設業連合会(日建連)は、建築BIMの「定着に向けたロードマップ」を作成し、2025年に業務スタイルの確⽴を、2030年に業務スタイルの定着を目指す。2023年度の活動では、設計施⼯⼀貫発注のBIMの課題解決に向けて、「設計施⼯⼀貫⽅式におけるBIMのワークフロー(第2版)」を公開、BIM納品(竣⼯BIMなど)の定義を示した。検討継続中の内容は、設計と施⼯のデータ連携(施⼯に引継ぐ設計BIMデータ)で設計者と施⼯者間の意識調査をまとめたほか、BIMモデル承認に向けたデータ連携の⽅法論を議論した。施⼯BIMの普及啓発活動では、2023年6月にBIMセミナー/事例発表会を開催し、⽇建連会員会社のBIM展開状況の調査を実施した。

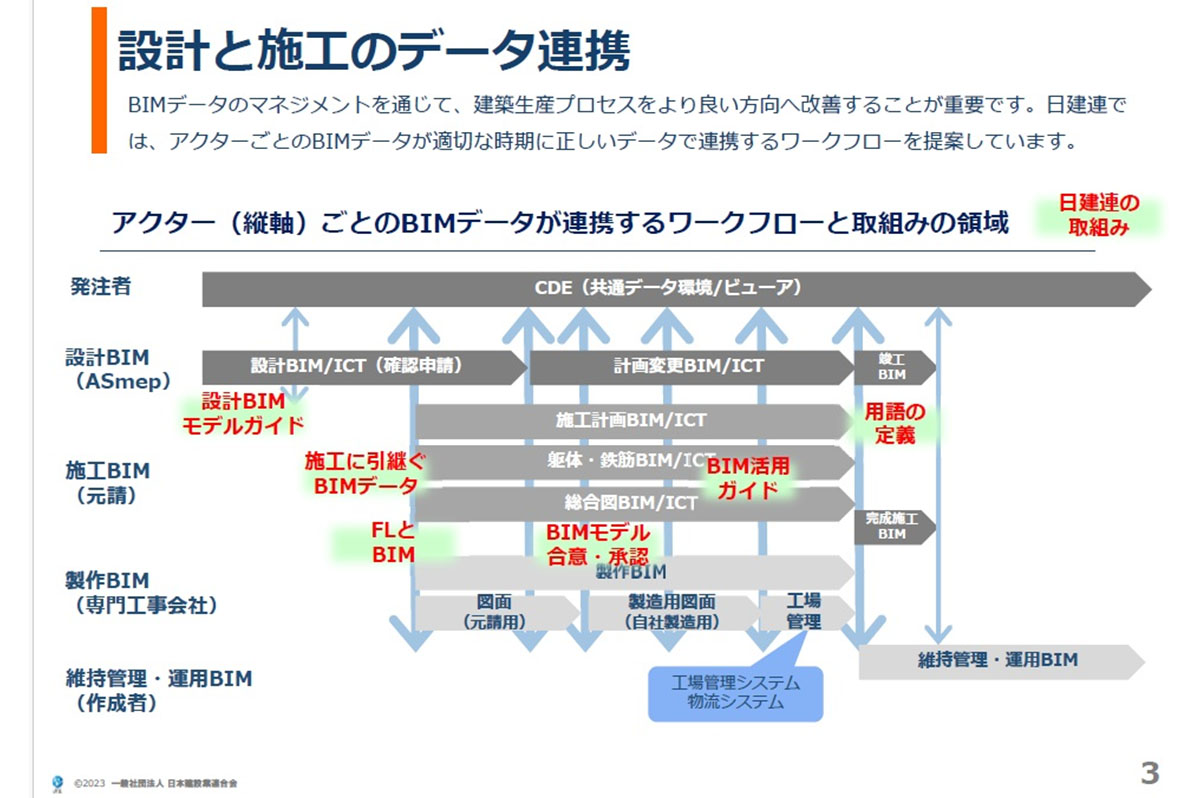

設計と施工のデータ連携 / 第12回建築BIM推進会議資料

日建連では設計と施工のデータ連携を図に示した。図のアクター(縦軸)とは、発注者、設計、施工、製作、維持管理・運用などそれそれのBIMデータが並走するプロセスを想定。図の矢印の情報の整合性を確保しながらの業務推進が重要なため、アクターごとのBIMデータが適切な時期に正しいデータで連携するワークフローを提案した。また、図にある「設計BIMモデルガイド」「FLとBIM」「BIMモデル合意・承認」「BIM活用ガイド」「用語の定義」について検討を進めている。検討内容は、日建連のドキュメントで随時公開している。

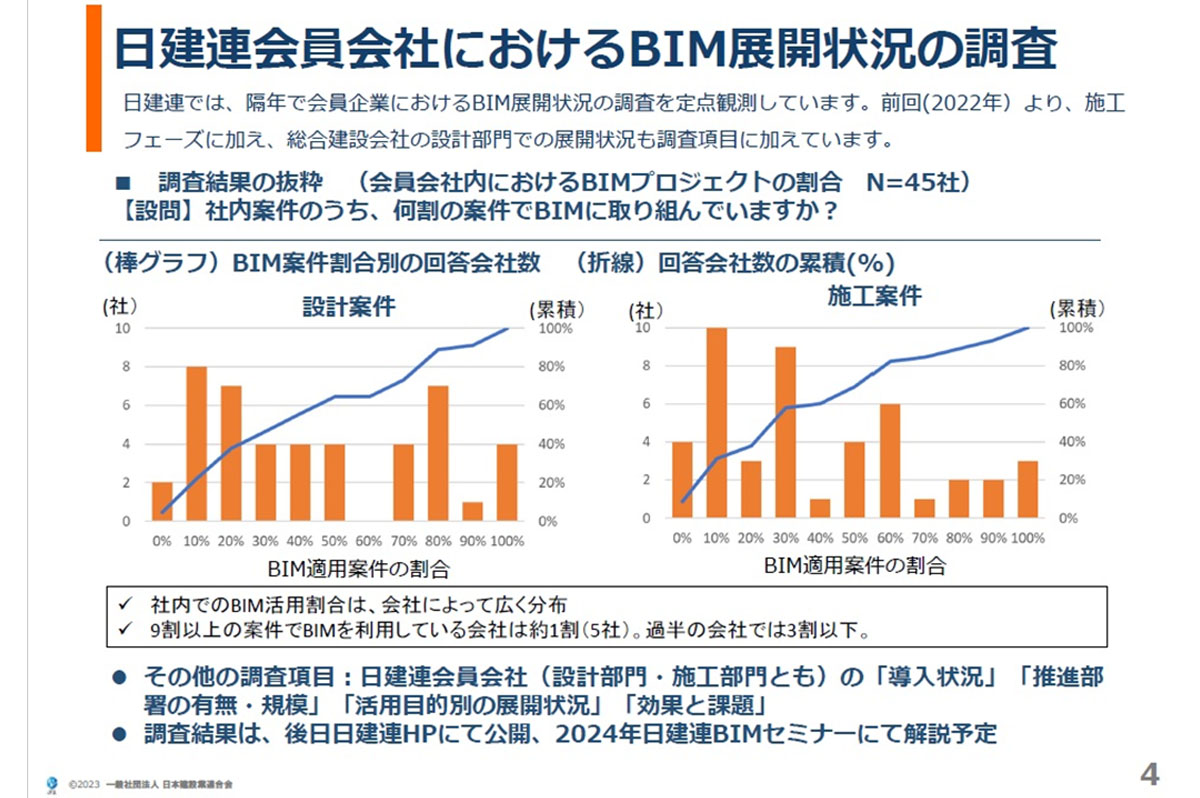

日建連におけるBIM展開状況の調査内容 / 第12回建築BIM推進会議資料

次に、隔年で会員企業のBIM展開状況の調査を定点観測し、前回(2022年)より施⼯フェーズに加え、総合建設会社の設計部⾨での展開状況も調査項⽬に加えた。なお上記の調査内容は速報値だ。グラフの縦棒は、BIM案件割合別の回答会社数で折れ線は回答会社数の累積(%)を示す。社内のBIM活用割合は、会社により広く分布し、9割以上の案件でBIMを利用している会社は約1割(5社)で、過半の会社では3割以下であることが分かった。正式な調査結果は後日、日建連のHPに公開し、2024年6月21日に開催するBIMセミナー「(仮)BIMを活⽤した業務スタイル確⽴に向けて」で解説する。なおセミナー形式はWEB配信。

セミナーの内容は、BIMの課題解決に向けたパネルディスカッションとして⽇建連の建築設計委員会(設計企画部会)、建築⽣産委員会(施⼯部会・設備部会・BIM部会)の各メンバーによる討議のほか、「建築BIMの現在地 ⽇建連会員企業への調査から⾒たBIMの展開状況と困りごと」「設計と施⼯間のBIM連携 ⼀気通貫BIMの幻想からコンカレントBIMへ」「フロントローディングでの協業」などのプログラムを用意している。

【電設協】ソフト連携を前提で「盤リスト」を標準化

(一社)日本電設工業協会(電設協)は、2020年度から技術・安全委員会の下に「BIM導入・活用検討WG」を設置、BIMベンダーや機器メーカーのヒアリングを行い、電設業界からの要望をベンダーやメーカーへ伝え、改善の促進を図り、現在も継続中だ。国土交通省の建築BIM推進会議の報告を通して、他業種を含む関連情報の共有と業界意見の反映を進める。

2021年以降は、「BIM導入・活用検討WG」から会員各社に向け情報発信している。2021~2023年度では、同WG各社の施工BIMの取組みを紹介。実務でのBIM活用内容や課題などを会員各社と共有し、BIM導入をサポートするため、電設協のHP(会員向けのみ)に公開した。

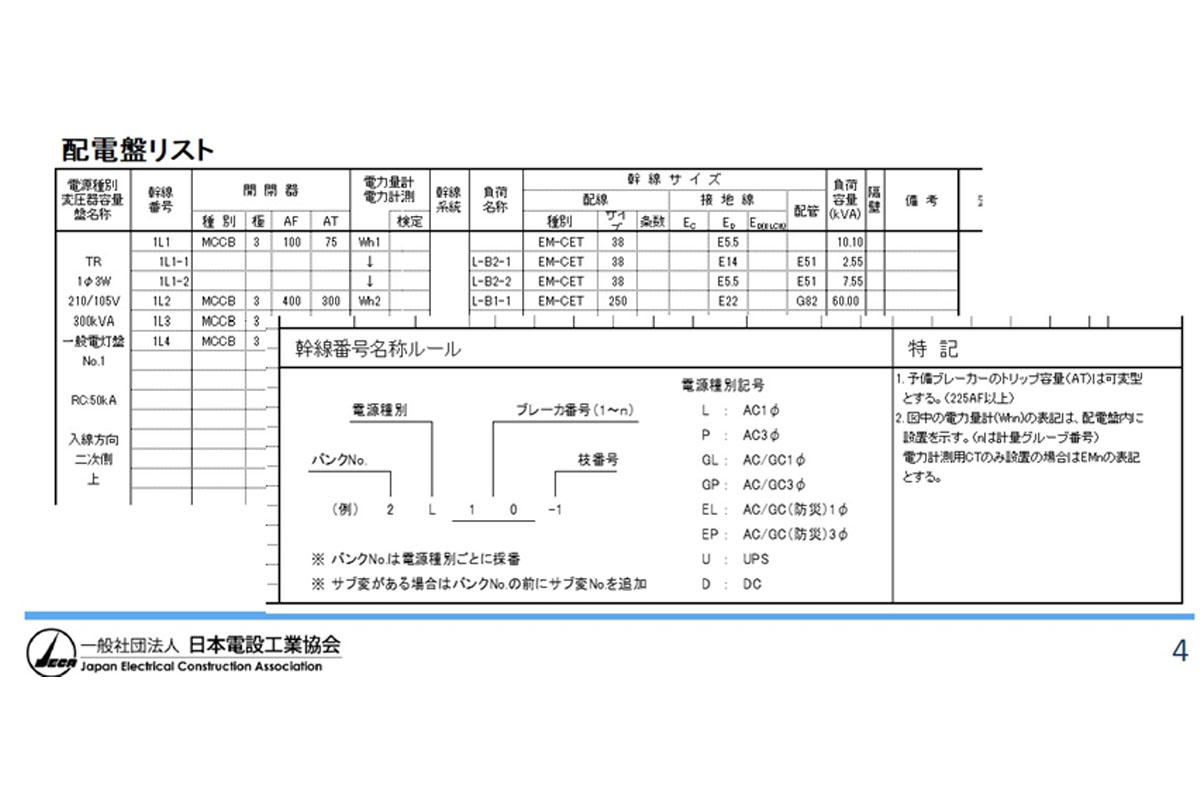

次に、各社のBIM使用実務者(施工)との意見交換会を行い、改善すべき事項の洗い出しとともに、BIMベンダーや機器メーカーのヒアリングを実施した。さらには、「盤リスト(配電盤、動力盤、分電盤)」ではBIMソフトとの連携を前提に標準化を図った。これは改修や小規模工事の際に、標準化した方が記入の誤りや誤記が少しでもなくなり、便利になることで進めた。

配電盤リストの標準化 / 第12回建築BIM推進会議資料

2024年度は、盤リストの活用とその見直しを実施し、電気機器メーカーへのBIM対応動向や電気設備分野での3Dモデル活用範囲の実態調査を行う予定だ。