BIMデータを活用した建築業界の高度化の未来

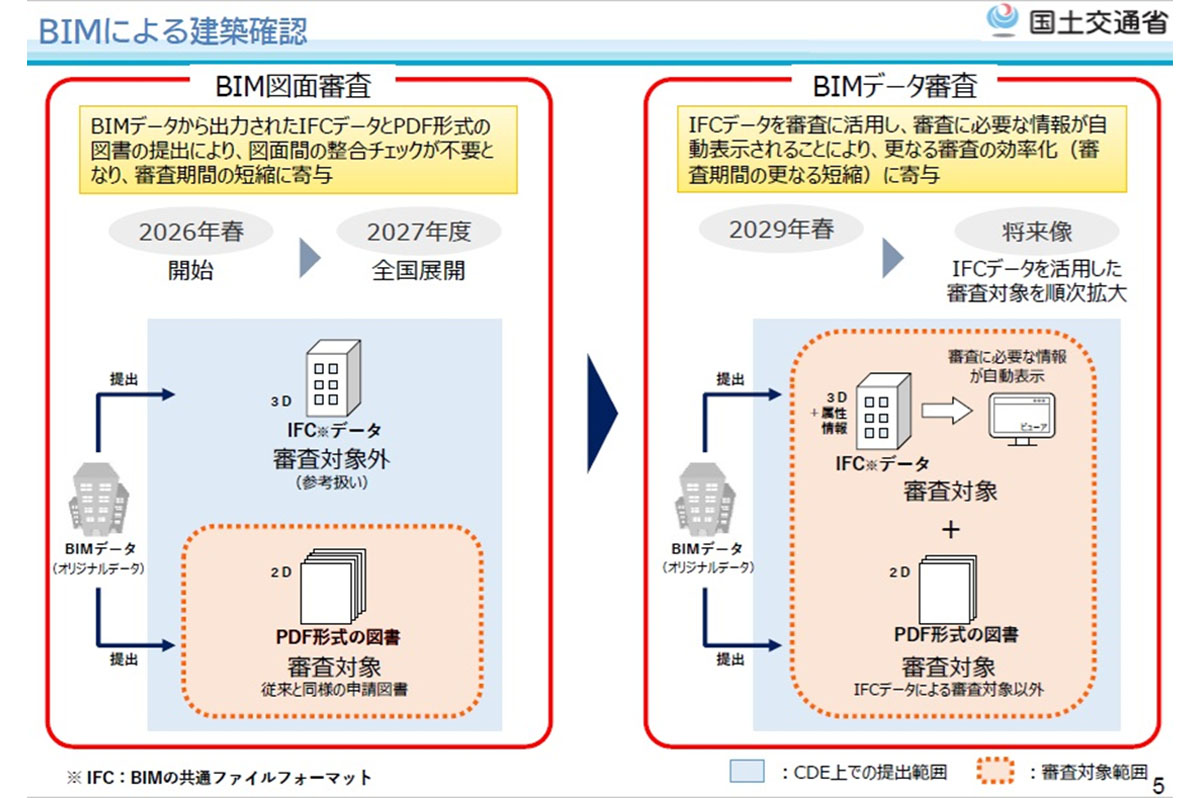

国土交通省はこのほど、「第18回建築BIM環境整備部会」を開催し、建築BIMの社会実装に向けた取組み報告の中で、2026年春に「BIM図面審査」を、2029年春には標準化されたBIMデータの活用を促すため「BIMデータ審査」をスタートする方針を発表した。

「BIM図面審査」は、BIMデータから出力した図書を活用した建築確認のための申請や審査の方法で2027年度には全国展開し、手間をかけずに申請・審査手法を普及させ、審査データの標準化を目指す。一方の「BIMデータ審査」は、建築に関わるデータを正規化し、審査期間の短縮と業務の効率化を実現し、将来的には中立でオープンなCADデータモデルのファイル形式「IFCデータ」を活用した審査対象を順次拡大する。最終的には、設計・審査・施工・メンテナンスの各工程でのBIMデータの活用を促進していく。今回は、来るべき「BIM図面審査」の動向を追る。

年度内にBIM図面審査のガイドライン作成

BIMによる建築確認の環境を整備する「審査TF(タクスフォース)」では、2024年度中にはBIM図面審査のガイドライン・マニュアル案、ツール案などを作成する。2025年度にはBIM図面審査運用に向けた準備をし、「確認申請用CDEシステム」(クラウドシステム)を構築するとともに電子申請受付システムとの連携を行う。これらの成果を経て、BIM図面審査がスタートする。

BIMモデルは、建物形状の伝達・把握がスムーズで、BIM図面の活用により、整合性の高い図書を効率的に作成・審査を一部省略でき、さらにデータの提出には確認申請クラウドによりいつでもどこからでも申請・審査が可能だ。窓口に出向かずにウェブにより自社から申請や指摘事項の対応が行えるため、申請作業の効率化が図れる。審査側も複数人による並行作業やテレワークでの作業が可能となるといったメリットがある。

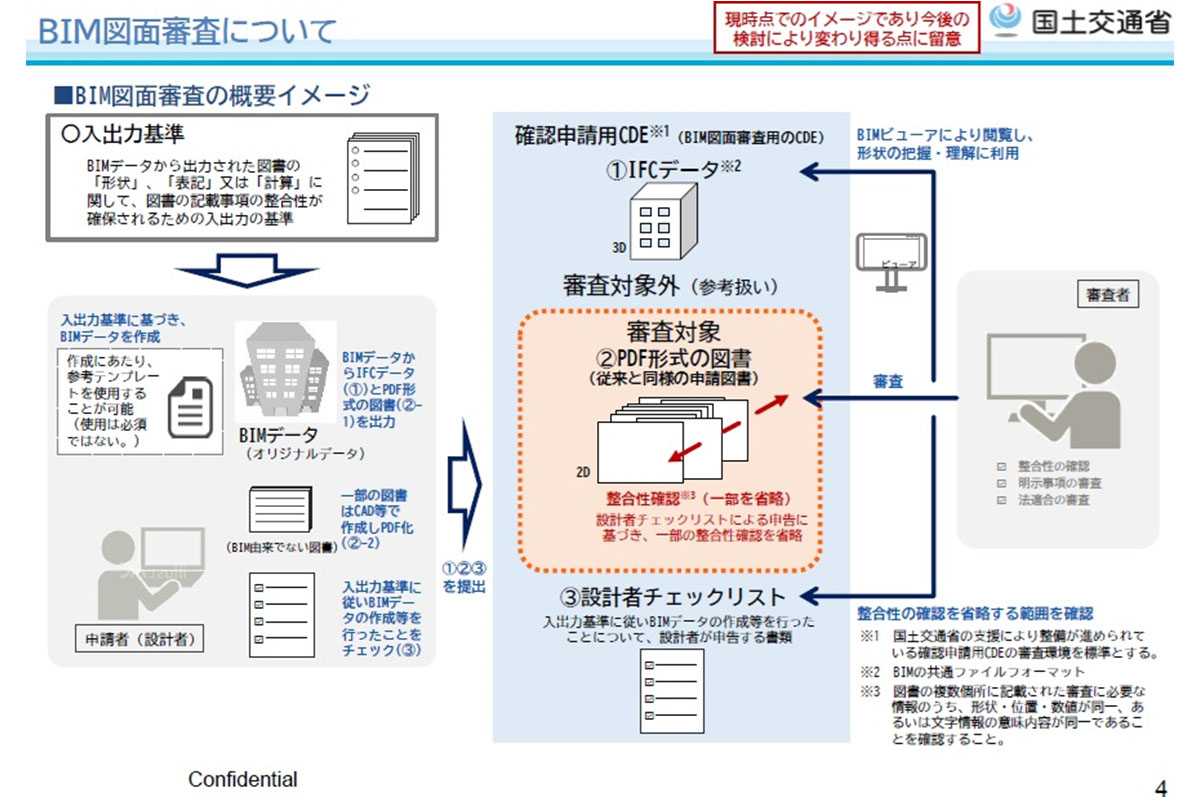

今回の会合でBIM図面審査開始に向けた、指針・ツールなどの整備として、建築確認での「BIM図面審査」の方法・手順を示す「建築確認におけるBIM図面審査ガイドライン(素案)」を明らかにした。「BIM図面審査」では、BIMデータから出力した図書の記載事項の整合性を図るため、BIM図面審査で用いる、BIMデータの作成に関する基準「入出力基準」を策定。申請者は、BIMデータの作成に関する「入出力基準」に基づきBIMソフトウェアで作成した申請図書(PDF)を、「設計者チェックリスト」やBIMモデル(IFC)とともに、申請時に提出する。一方、審査者は、設計者チェックリストに基づく項目で、整合性の確認を一部省略できる。なお、設計者チェックリストとは、BIM図面審査で用いる、入出力基準に従いBIMデータの作成の実施で設計者が申告を行う書類を指す。

BIM図面審査のイメージを開示

申請図書の提出や指摘事項の応答では確認申請クラウド(CDE)を使用し効率良く行える。なお、入出力基準には、整合する明示事項の分類・項目・内容ごとに、BIMデータから出力された図書の「形状」「表記」や「計算」に関して、図書の記載事項の整合性の確保のための入出力の基準を決める。

BIMデータの作成にあたり、参考テンプレートの使用も可能だ。テンプレート未整備の設計事務所などのBIM図面審査の取組みを支援するために作成するが、一方、テンプレートを持つ設計事務所などが、BIM図面審査対応や外部との連携検討のために、自社テンプレートを改善する際の参考として活用可能だ。

「BIM図面審査」では申請者側からは、BIMソフトウェアを使用し、整合性の高い申請図書の作成が容易となり、窓口に出向かずウェブで自社から申請や指摘事項の対応ができ、申請作業の効率化が図れる。審査者側からは、設計内容の容易な把握や整合性確認の一部省略で審査作業の効率化を実現、確認申請用クラウドの使用で、複数人による並行作業、遠隔拠点やテレワークでの作業ができる。

出典:国交省

出典:国交省

なお、建築確認におけるBIM図面審査ガイドライン(素案)と設計者チェックリスト(素案)は、7月末から関係団体に対する意見照会を依頼し、9月上旬に意見提出を締切り、12月中には意見に対する回答を公表する予定だ。

BIMの活用により、設計段階で業務負荷を集中させ、建築物に関するさまざまな情報を可視化。各種シミュレーションを実施し、設計内容の検証を行うフロントローディングで、迅速に問題点の改善が可能になる。効果としてはスケジュールの前倒しやコスト低減に期待がかかり、「BIM図面審査」の2026年春からのスタートは、BIMデータを活用した建築業界全体の高度化・効率化への道筋をもたらすもので、建築・住宅業界にもたらすインパクトは極めて大きいといえる。

「施工管理求人ナビ」では、施工管理の求人を広く扱っています。転職活動もサポートしていますので、気になる方はぜひ一度ご相談ください。

⇒転職アドバイザーに相談してみる