土木学会(田中茂義会長)と日本建築学会(竹内徹会長)は、2022年度から開始した両学会合同の土木・建築タスクフォース(TF)の中にDXワーキンググループ(WG)を設置し、DX推進について両学会で取り組むべき課題について議論を進めてきた。その成果として、報告書「建設DXによる真の生産性向上の実現に向けて-縦割りを脱却した土木・建築の融合-」をこのほどまとめ、両学会は11月22日に東京・港区の建築会館で合同シンポジウム「土木・建築の連携-次なる展開へ向けて」を開催。各WGの進捗動向が報告した後には両学会が共同記者会見を行った。

田中会長は「DXやデジタルは土木・建築とも未来を切り開くキーである。私も土木学会会長に就任後、DXで未来を切り開くことをキーワードとし、さまざまな活動を展開中だ。DXは人々の生活を変えていく有力なツールであり、そこで土木・建築がどう貢献ができるかが大きな課題だ。我々はこうありたい未来を頭に思い描き、バックキャストでやっていく」と力強い意志を表明。

竹内会長は「これからの日本の大きな問題は人口減少。同時に複合災害の激甚化、環境問題の変化があり、100年後をにらんだ地域まちづくりやインフラをどのように整備するかは建築と土木が一緒にやらないと解決できない。そのためにDXなどのテクノロジーを使っていくことは重要だ。TFの仕組みを続けて施策を具体化していく」との大きな方針を示した。今回のシンポジウムでは、DX-WG副主査である志手一哉芝浦工業大学教授がDX関連を報告。その内容やDXにかかわる会見内容をリポートする。

産官学連携で4分野の課題を整理

合同シンポジウムでは、「トルコ・シリア地震の合同災害調査」「設計の基本WG」「アンケートWG+社会価値WG」「脱炭素WG」「DX-WG」の各報告が行われた。そのうちのDX-WGがまとめた報告書の要旨は次の通りだ。

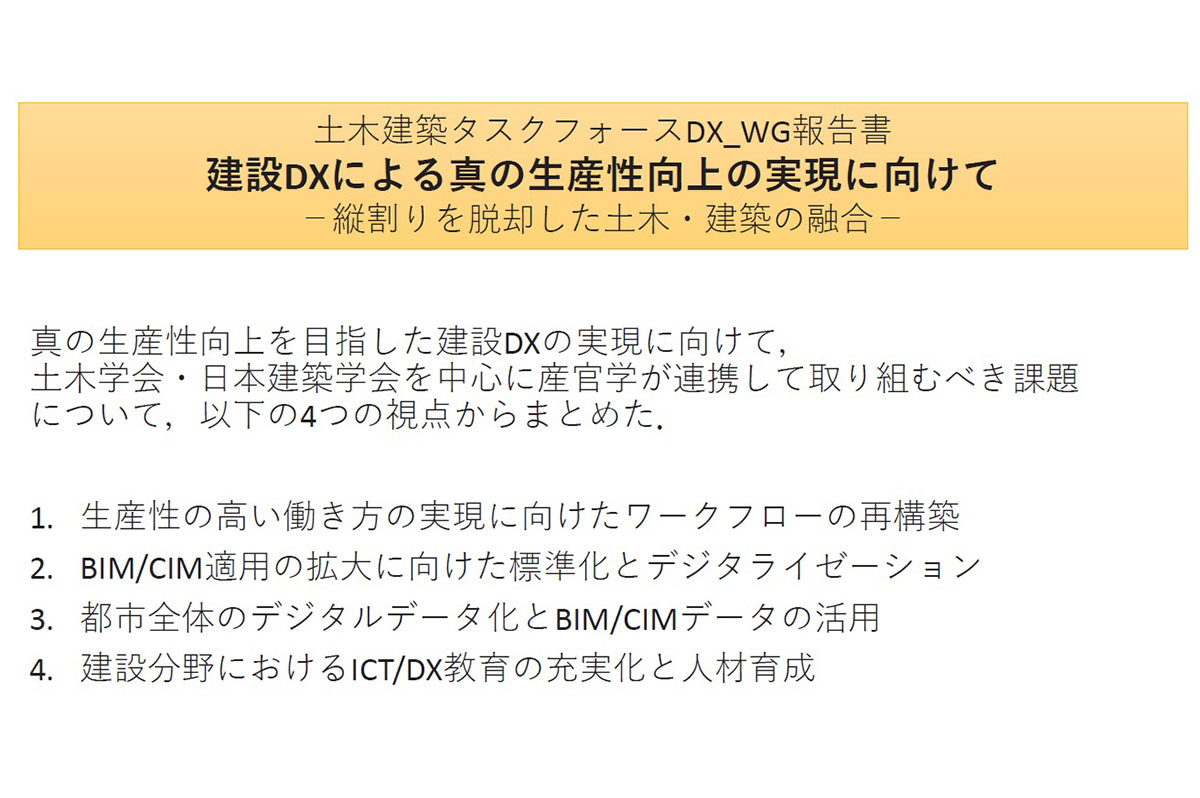

これから情報化時代に対応した、新たな社会インフラ・空間形成にあたり、土木と建築の連携が不可欠であるためDX-WGを設立。両者の連携項目では「建設生産・維持管理プロセスにおけるDXの活用連携」「DXによるインフラ・建築のスマート化」「ICT/DX人材育成での連携」の3点を挙げ、今回、報告書を取りまとめた。今後、両学会を中心に産官学が連携して取り組むべき課題として、①生産性の高い働き方の実現に向けたワークフローの再構築、②BIM/CIM適用の拡大に向けた標準化とデジタライゼーション、③都市全体のデジタルデータ化とBIM/CIMデータの活用、④建設分野におけるICT/DX教育の充実化と人材育成の4点を示した。具体的には、BIM/CIMに基づき、各段階でデジタル共有の促進が必要であり、デジタルツールの効果的な導入、知識・経験のデジタル化と利活用、建設機械の高度化による生産性向上などが挙がった。

次に、土木・建築共通のBIM/CIM標準化も大きなテーマだ。建設や維持保全に関わる基本的な考え方は国ごとに大きな違いがないため、日本標準もゼロから作り上げる必要はなく、国際標準をカスタマイズすることで対応可能だ。標準を定めることにより、データ共有が容易となり、BIM/CIMの周辺領域のアプリケーション開発が活性化するメリットがある。最大の課題は、何を標準に選定し、誰が発言すべきなのかという点にある。このほかBIM/CIMの普及を見据えた業務・工事などの積算基準や各種業務標準の見直しも提起している。

土木と建築が協力して都市のデジタルデータ化の推進を

都市のデジタルデータは、主に土木工事に付随して作成される社会インフラに関するデータと、建築工事に付随して作られる建物部分に関するデータの2つが存在する。そのため、空間情報基盤の利用が進む一方、土木と建築間にはデータ上では齟齬(そご)がある。課題解決のため土木・建築の垣根を越え、都市モデルの精度向上に向け測量手法・座標系の共通化を図り、3D建物のBIMデータ納品に関する制度設計を整理すべきとした。

次にスマートシティを牽引する技術の中では都市のデジタルデータは主要な課題だ。そこで社会資本の利用者の立場では土木と建築では隔たりがないシームレスなサービス提供が望ましく、土木と建築が協力して横断的に都市のデジタルデータ化の推進が重要との指摘もあった。そこで「3D都市モデル上での各種構造物・施設等の運用方法」「地下構造物や地質構造物等のデータ提供やデータベース化の方法の検討」の2点の整備の必要性を説いた。

さらにICT/DX教育では、土木・建築両分野では、情報部分を専門としている教員は限られている中ではリソース確保を課題とした。学校教育でのICT教育の充実化を図り、土木・建築教育の連携・共有化がポイントだ。AIに関する教育システム整備の視点では、学生が自主的に履修したAI科目の単位取得を卒業要件とすることが効果的との指摘があった。なお、推奨すべきカリキュラムの策定と定期的な改訂は、一個人や小さなグループでは難しく学会レベルで組織的で行うことが望ましいとした。技術者に対するICT教育(リスキリング)への対応では、実務者に向けたICT教育体系の明確化を進め、その上で土木・建築双方の共通部分を明確にし、教材の共有化などを進めていくことが望まれる。特に若手実務者の教育手段はオンデマンド遠隔方式の教育が有効であり、両学会の教材共有化による教育の充実も期待できる。

土木・建築分野でのICT/DX技術の共有では、情報共有環境、ICT施工、AI(人工知能)、ロボットやデジタルファブリケーションなど共有すべき知識も多い。それらを制御し、現場でカスタマイズを行うプログラミングには、土木・建築に違いがないため、両分野間の交流促進が双方の技術発展に繋がると強調。DX推進のコア人材の育成では、建設プロジェクトを正しく理解し、ICTとの接続を図り、全体最適化を図れる人材が求められる。

今回の報告書では、4点の課題を示し、解決する道筋を両学会で共有した意義は大きい。抽出した課題は、今後具体的な解決方策の議論を深め、両学会のDX連携の報告書作成、情報発信を展開する。また各学会では2024年度から情報系シンポジウムでの連携セッションなどの開催も予定している。

シンポジウム後の記者会見では、DX -WG主査の蒔苗耕司氏(宮城大学教授)が出席。「シームレスなBIM/CIM展開のために、どのように共通規格を進めるかを検討し、デジタルツインの中の情報共有、仕様の共通化、地下埋設物のデータベース化などはどのような形が望ましいか、学会でも提言を進めていく。大学教育や社会人のリスキリングは業界全体で重要な課題であるため、土木・建築が融合した取組みを展開していく」と今後の見通しについて明らかにした。

DX -WG主査の蒔苗耕司氏(宮城大学教授)

BIM/CIMの標準化の情報発信は学会が

合同シンポジウム終了後の意見交換会で、田中会長は「どのWGも連携による価値は相当生まれている」との感想を寄せた。また、竹内会長は「DXについて、実際に運営するのは産業界。そこで学会はどのように産業界に働きかけるべきか」と志手副主査に問いかけた。

志手副主査は質問に対して、「大学時代から教育を充実し、大学間の横連携を実現しなければDX人材の育成につながらない。まず大学での育成体制の整備が肝要だ。次に社会に向けてBIM/CIMの標準化をどこが情報発信していくべきか重要なテーマといえる。両学会から情報をまとめて発信していくことは産業界に対してもかなりインパクトがある」と回答した。

今回の報告書におけるプレイヤーは、国土交通省、ゼネコン、専門工事業業界と多岐にわたる。提言の意義は大きいが、これをどう浸透させていくかが今後大きなテーマといえ、シンポジウム後の記者会見ではこの点に関心が集まった。

田中会長は「行政、産業界、学術の3分野の共通の課題を網羅した報告書であり、今後の進め方に大きな指針を与えた。各企業でも施工の生産性を上げ、機械化・自動化を図り、マネジメントの効率化を図っている。しかしDXは各企業がバラバラに取り組むのではなく、基盤の部分は統合する必要がある。今回の報告書を機にその基盤の動きを加速させていきたい」と報告書の意義について述べた。

竹内会長は「両学会とも産業界にコネクションがある。建築と土木の内容を同じシステムに統合する場合、コミュニケーションがとても大切。そこで建築と土木の意見調整をするためには両学会が仲立ちになれる。その最初のすり合わせが今回の報告書であり、これに沿って細かい仕様を進めていくときには深いコミュニケーションで注意して進めていくべきだ」とコミュニケーションの大切さを訴えた。