2024年で建設業界において最も大きなニュースのひとつは、時間外労働の上限規制がスタートし、第3次担い手3法を成立したことだろう。政府の試算では2040年には生産年齢人口が20%減少していく中で、これから人手不足はますます本格化する。

国土交通大臣をつとめ、新4K(給与・休暇・希望・かっこいい)を提唱した太田昭宏氏は、ある会合で「一番人手があるのは今年。次に人手があるのが来年。これからずっと人手がなくなる。3K(キツイ、汚い、危険)という職場ではなく、新4Kの職場にしていかなければ、若い人が入職しない」と危機感をあらわにした。

この新4Kの働き方のエンジン役になるのが第3次担い手3法だ。政府提出の「建設業法」「入札契約適正化法(入契法)」、議員立法の「公共工事品質確保促進法(品確法)」を改正し、2024年6月にそれぞれ成立した。

時間外労働の上限規制では、土日閉所の週休2日制やICTなどを活用した生産性向上が不可欠であり。第3次担い手3法の趣旨に則り、処遇改善は欠かせない。そこで最近の建設業を巡る状況をまとめたのち、第3次担い手3法の内容を整理し、同法の全体像を改めて解説する。

賃金は年々上昇するも…

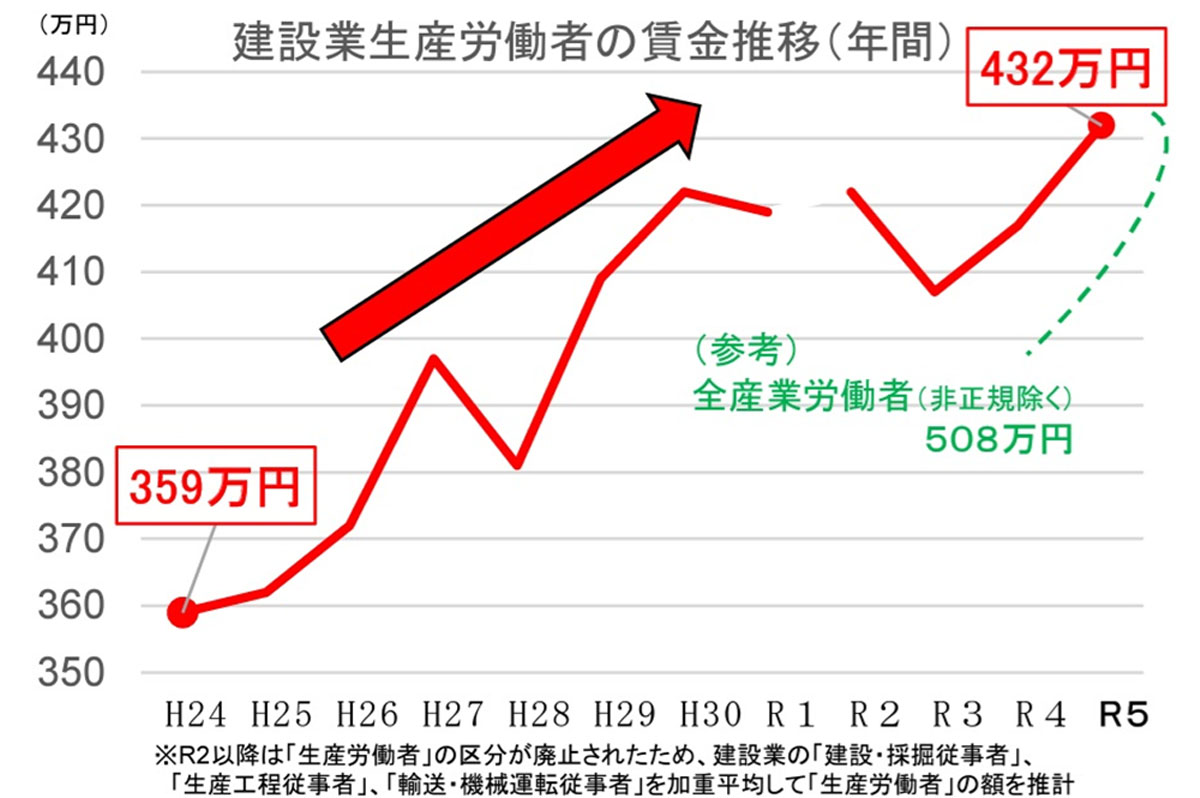

建設業の喫緊の課題である賃上げ、資材価格転嫁や働き方改革の現状だが、全産業の賃上げは政府の最重要課題で、建設業でも公共工事設計労務単価の引上げをはじめ、さまざまな取組みにより着実に賃金は上昇している。建設業生産労働者の賃金推移をみると、2012年(平成24年)では359万円だったが、2023年では432万円と向上している。とはいえ、非正規を除く全産業労働者では508万円のため、まだまだ課題も残る。

一時期359万円だったが、432万円に上昇

公共工事設計労務単価は12年連続で引き上げており、最新の単価を予定価格に反映し、材料費変動に伴う請負代金額を変更している。国は2022年度からダンピング受注対策として、低入札価格調査基準の計算式で一般管理費等率を引上げし、同等の取組みを地方自治体へ要請。全都道府県では国の取組みと同等かそれ以上の施策を展開中だ。

2024年3月には、斉藤鉄夫国土交通大臣(当時)と(一社)日本建設業連合会(日建連)の宮本洋一会長、(一社)全国建設業協会(全建)の奥村太加典会長(当時)、(一社)全国中小建設業協会の土志田領司会長、(一社)建設産業専門団体連合会の岩田正吾会長の建設業4団体のトップが、建設業の賃金引上げや働き方改革などの推進などについて意見交換を行い、技能労働者の賃金の概ね5%上昇を目指すことや、週休2日(4週8閉所等)の確保などにより工期の適正化に取り組むことを申し合わせた。

斉藤国土交通大臣と建設業4団体トップの意見交換会のもよう

主要建設資材の価格推移については、ロシアのウクライナ侵攻は2022年2月から開始しているが、その半年前から原材料やエネルギー費の高騰が起こり、同年以降、円安の加速も伴い、主要資材が全体的に高騰し、現在に至るまで高止まり状態が続く。とくに全国的に生コンクリート・セメントの高騰が続いている。

こうした資材価格の高騰への対応だが、物価の上昇に伴い請負契約で契約変更条項の有無を建設会社にアンケートを取ったところ、2023年調査では半数にとどまった。同じく2023年の資材価格の高騰を受け、契約変更協議の申し出状況の有無についてたずねたところ、約半数が協議を行い、その2割程度は申し出通りに契約変更が行われたものの、約7割以上が一部の変更に留まった。また、14%は協議の申し出を行ったが応じてもらえなかったとの回答があり、約4割弱が協議の申し出を行わなかったと回答しており、国土交通省は契約変更の協議についても改善が必要とのスタンスだ。

働き方改革の課題が浮き彫りに

2024年4月から時間外労働の上限規制が建設業にも適用されたが、同規制を遵守できるように、適正な工期設定に向けての取組みを強化。中央建設業審議会は同年3月で「工期に関する基準」を策定した。その詳細な内容は下記で既報している。

関連記事

主な内容をおさらいすると、注文者は時間外労働規制を遵守して行う工期の設定に協力し、自然要因(猛暑日)での不稼働を考慮して工期を設定することがポイントで、この基準を踏まえた適正工期の設定を地方自治体や民間発注者へ働きかける。現場監督などの技術者の長時間労働の理由となっている書類作成では、直轄工事での工事関係書類の簡素化につとめる。

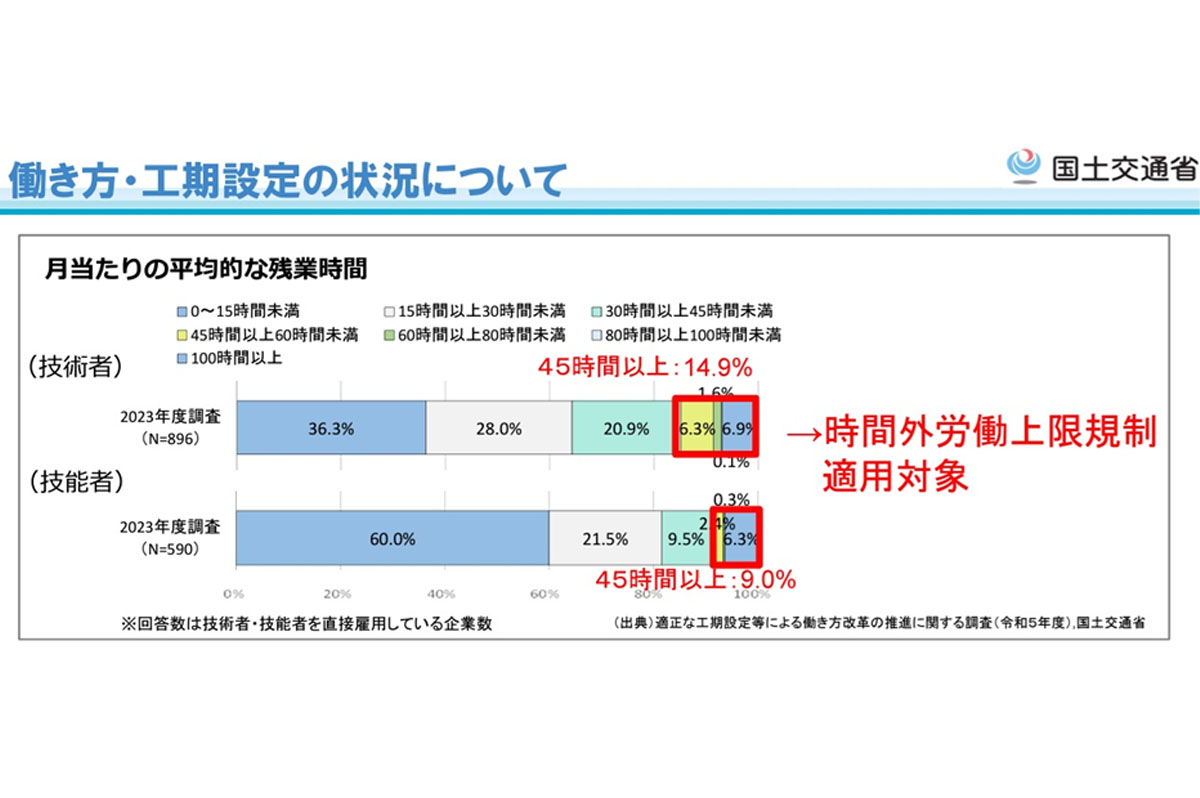

国土交通省は、2023年度に技術者・技能者を対象として「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査」を実施。これは時間外労働時間の上限規制の適用以前の調査のため法違反にはあたらないが、当時の上限規制を超える割合は技術者が約15%、技能者は9%だった。

時間外労働上限規制の遵守には、適正な工期設定が肝要だが、工期の設定方法については、「注文者の意向が優先され、協議は依頼しても応じてもらえないことが多い」「注文者と協議を行うが、受注者の要望は受け入れられないことが多い」の回答が合計で約2割を占めた。さらに、「注文者の意向を優先し協議は依頼しないことが多い」の回答も2割弱あった。

今回の第3次担い手3法の成立を受け、受注者に対しても工期ダンピングの禁止の規定を入れ、法の趣旨を踏まえ、注文者と受注者で適切な協議を実施することが重要だ。

4月からの時間外労働の上限規制を受け、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」年度報をもとに国土交通省が建設産業での4月~8月までの期間の働き方の現状を分析。2023年度の同時期と比較すると、出勤日数と労働時間とともに改善はみられる。以前は、出勤日数や労働時間では他産業では大きな乖離があったものの、その乖離も同様に改善傾向がある。

関連記事

第3次担い手3法で、建設業の働き方はどう変わる?

繰り返しになるが、「建設業法」「入札契約適正化法(入契法)」、「公共工事品質確保促進法(品確法)」を改正し、これらをまとめて第3次担い手3法と呼ぶ。品確法は、公共工事に適用し、より先進的な取組みに誘導する理念的な法律であり、建設業法は民間工事にも適用する最低ルールを定めている。全体の方向性では、建設業はインフラ整備の担い手・地域の守り手であり、安全・安心確保を支えるためには建設業の持続的発展が不可欠との認識を大前提とし、地域での入職を促進し、将来の担い手確保・育成を図ることが喫緊の課題だ。

品確法では、担い手確保の処遇改善として賃金支払いの実態の把握、必要な施策、能力に応じた処遇、多様な人材の雇用管理の改善を、価格転嫁(労務費へのしわ寄せ防止)としてスライド条項の適切な活用(変更契約)、働き方改革・環境改善として休日確保の促進、学校との連携・広報、災害などの特別な事情を踏まえた予定価格などを示した。生産性向上では、ICT活用(データ活用・データ引継ぎ)、新技術の予定価格への反映・活用、技術開発の促進などを建設業界全体で据えることを軸に置いた。

地域における対応力強化も重要な視点だ。地域建設業の維持では適切な入札条件による発注、災害対応力の強化(JV方式・労災保険加入)、公共発注体制の強化では発注者職員の育成、広域的な維持管理、国からの助言・勧告をそれぞれ項目に入れた。

そして、建設業法と入契法の改正の背景には、建設業は他産業よりも賃金が低く、就労時間も長時間のため、担い手確保が困難である現状を改善するため、建設業が地域の守り手の役割を果たしつつも、時間外労働規制に対応しつつ、処遇改善、働き方改革、生産性向上に取り組むことが必要があった。改正建設業法は「労働者の処遇改善」「資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止」「働き方改革と生産性向上」の3本柱から構成する。

「労働者の処遇改善」は、これまで客観的な物差しが存在しなかった労務費で、中央建設審議会(中建審)が「労務費の基準(標準労務費)」を作成・勧告し、それに照らして著しく低い労務費の提示を禁止し、違反発注者に対しては国土交通大臣等から勧告・公表する。中建審は下に労務費WGを設置し、標準労務費の作成や運用に向けた検討を開始。具体的な金額設定など基準作成の議論に終始せず、実際に契約当事者間で活用されるよう運用面に重点を置く。「今後、1年ほどかけて労務費WGで議論を進める予定」(国交省)としている。

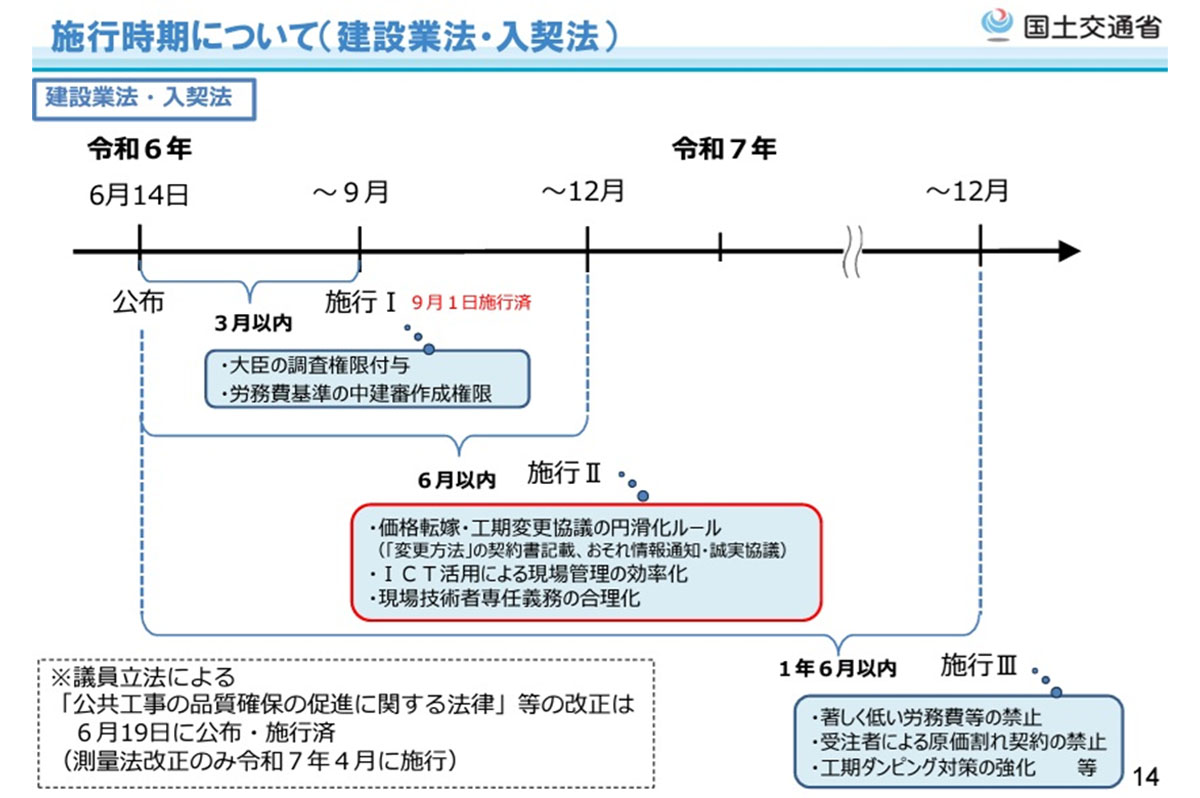

建設業法・入契法の施行のタイミングでは、9月に中建審に対して労務費基準の作成権限を付与し、12月には労務費のしわ寄せ防止に関する規定が盛り込まれ、具体的には価格転嫁・工期変更協議の円滑化ルールや現場技術者の専任義務の合理化などが施行された。次に2025年12月には第3段階では、著しい労務費等の禁止、受注者による原価割れ契約の禁止、工期ダンピング対策の強化などが施行予定となる。

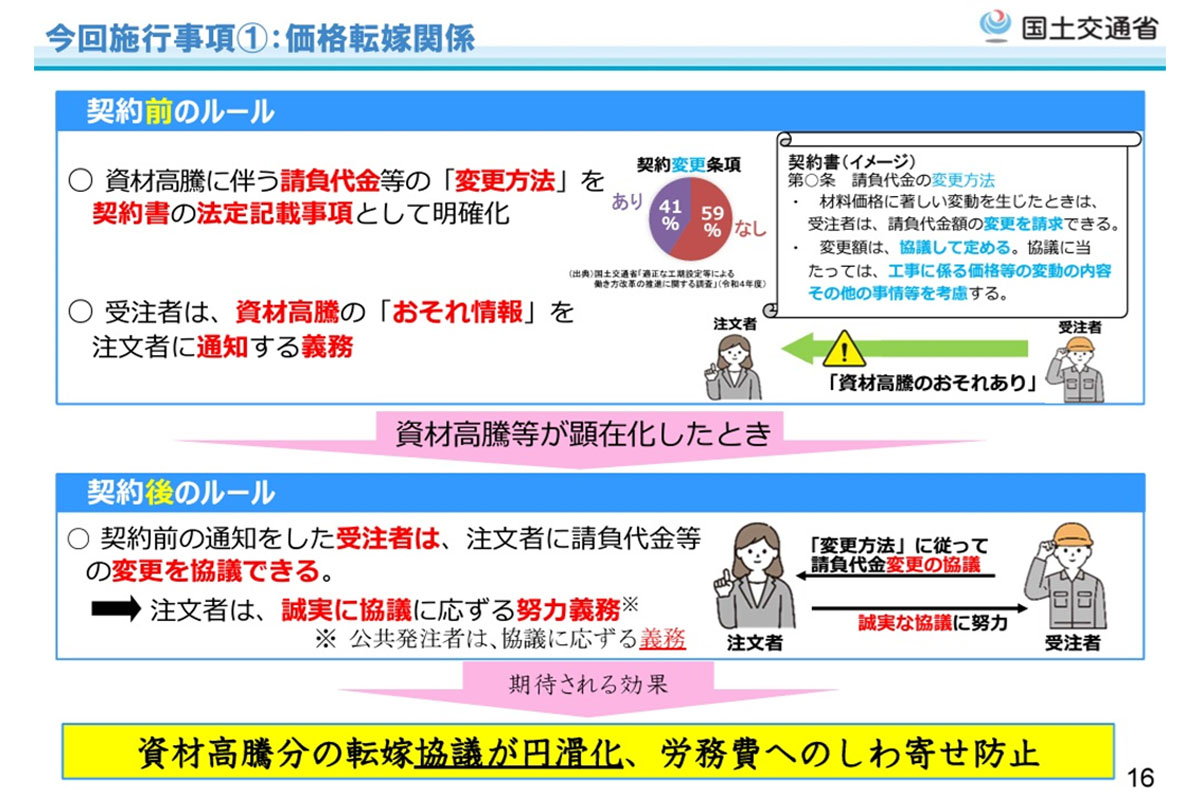

前述した国土交通省のアンケートでは、資材高騰に伴い、契約変更がない契約が依然として半数を占めるが、法改正では資材高騰が発生した場合、請負代金をどう変更していくのかを契約書の法定記載事項として明確化した。さらに受注者は、資材高騰のおそれ情報を注文者に通知する義務も生じることとなった。実際に資材高騰が発現した場合、契約前の通知をした受注者は、注文者に請負代金等の変更を協議でき、注文者に対しては、誠実に協議に応ずる努力義務を、公共発注者は、協議に応ずる義務を課した。新制度により、契約前の受発注者間の情報の非対称性の解消に努めるとともに、契約後の価格変更の必要性が生じた際、双方が協議のテーブルにつくことで労務費のしわ寄せの防止を狙いとする。

次に、価格転嫁・工期変更協議の円滑化ルールでは、価格変動に伴う額の変更や算定方法の定めを契約書の法定記載事項とし、法改正では価格高騰が発生しても、「契約変更を認めない」契約は建設業法違反になる点は大きな注目点だ。

国土交通省では次のように契約書のイメージを示している。

第○条

・請負代金の変更方法・材料価格に著しい変動を生じたときは、受注者は、請負代金額の変更を請求できる。

・変更額は、協議して定める。協議に当たっては、工事に係る価格等の変動の内容その他の事情等を考慮する。

国土交通省ではこれ以外にも当事者間の合意の上で算定式の方法を定めることも必要とした。

資材高騰分の価格転嫁協議の円滑化により、労務費へのしわ寄せを防止へ

また、受注者が注文者に対して資材高騰などの「おそれ」情報の通知内容については、次の内容を示した。

天災などの自然的又は人為的な事象により生じる、

・主要な資機材の供給の不足/遅延又は資機材の価格の高騰

・特定の工種における労務の供給の不足又は価格の高騰

現在、上記の2点を示したが、今後、省令で資材価格高騰等のおそれ情報では対象の事象、通知時期、方法などをガイドラインで詳細内容を示す予定だ。「おそれ」情報の根拠となるソースとしては、受注者の通常の事業活動で把握ができる一定の客観性を持つ統計資料等に裏付けられた情報とし、国土交通省としては国や業界団体の統計資料、報道記事、下請業者・資材業者の記者発表などがそれに当たるとした。書面又はメール等の電磁的方法により、見積書交付などのタイミングで通知すべきした。

次に注文者と受注者間の誠実な協議に応じていない事例についても次のように言及し、今後、ガイドラインに明記する方針だ。

・協議の開始自体を正当な理由なく拒絶

・協議の申出後、合理的な期間以上に協議開始をあえて遅延

・受注者の主張を一方的に否定or十分に聞き取らずに協議を打ち切る

国土交通省は、逆に誠実な協議とは、「協議を門前払いせずにテーブルに着いていただくこと」「一方的に変更を拒否するのではなく、きちんと話を聞いた上で、回答について十分に説明いただくこと」などが求められると語った。

さらには働き方改革・生産性向上関係では、工期変更の協議円滑化の項目で価格転嫁と同様なスキームとし、契約前に受注者は、資材の入手困難等の「おそれ情報」を注文者に通知する義務を設け、契約後は通知をした受注者は、注文者に工期の変更を協議でき、注文者は、誠実に協議に応ずる努力義務を、公共発注者に対しては、協議に応ずる義務を設けた。

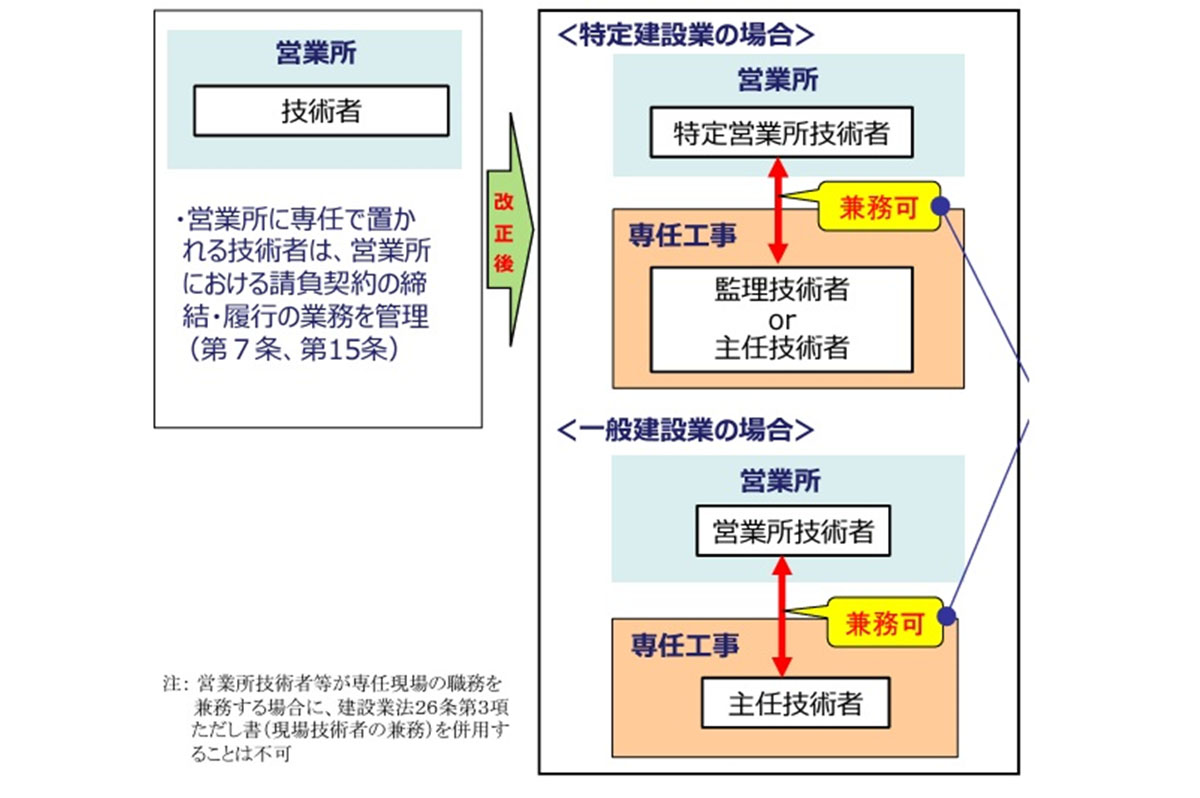

建設工事に置くことが求められている主任技術者や監理技術者について、請負金額が一定金額以上の場合には、工事現場ごとに専任で配置するが、今回、生産性向上のため情報通信機器を活用する等の一定の要件に合致する工事では、兼任を可能とする制度を新設した。

情報通信機器を活用で主任技術者や監理技術者の兼任可能に

兼任の要件では、次の内容を検討中で、内容を省令に定めて、12月に施行する予定となっている。

・請負金額1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満

・兼任現場数:2工事現場以下

・工事現場間の距離:1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内

・下請次数は3次まで

・連絡員の配置:監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者を配置(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)

・施工体制を確認する情報通信技術の措置

・人員の配置を示す計画書の作成、保存等

・現場状況の確認のための情報通信機器の設置

次に、営業所ごとに専任で置くことが求められている者(営業所技術者等)に関して、今般、生産性向上のため、情報通信機器を活用する一定の要件に合致する専任工事では、営業所技術者が当該工事の主任技術者等の職務を兼務できる改正を実施した。兼任の要件は、現場技術者に前述した要件とほぼ同様でこれも省令で明記する予定だ。

だ。

営業所技術者等の専任現場兼務に

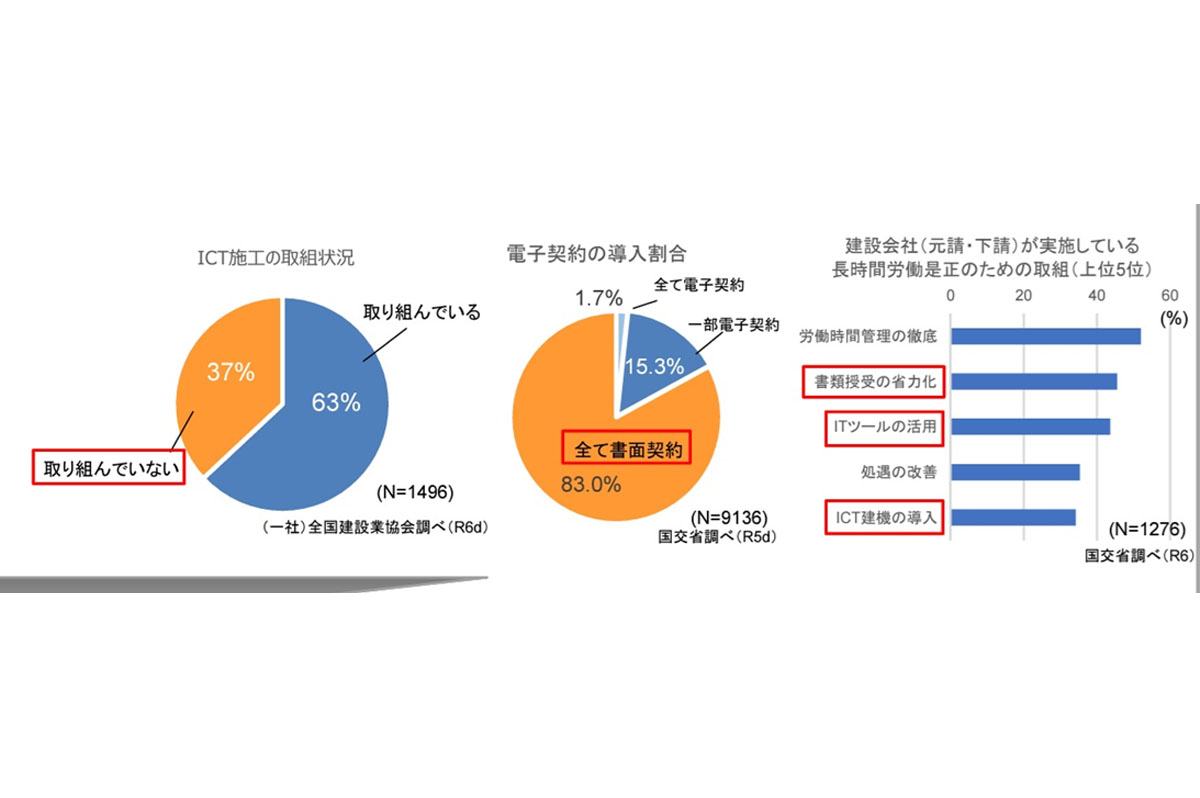

ICTを活用した現場管理の効率化では、特定建設業者や公共工事受注者に対し、効率的な現場管理の努力義務化を課し、あわせて国も現場管理のICTの活用であるべき姿の指針(ICT指針)を作成し、公共・民間工事ともに同指針に沿ってICT化を進める。法の施行に伴い、新たにICT指針の公表を予定している。

建設業界でのICT施工の取組みは今後ますます必要になる

ICT指針のポイントは次のとおりだ。

・建設業者によるICTを活用した生産性向上策への積極的取組み、ICTを活用した施工管理を担う人材育成が待ったなしの課題

・特定建設業者はもちろん、その他の建設業者についても、経営規模等に応じたICT化への取組みが不可欠

・建設業のICT化の実現には、建設業者だけでなく、発注者・工事監理者・設計者等の理解が不可欠

・建設業者間での共同での新技術の開発・研究の促進による、さらなる技術開発推進が必要

・工事現場においてICTを活用しやすくなるよう、発注者も通信環境の整備について協力

・i-Construction2.0の推進も含めた建設業全体のICT化を推進し、省力化による生産性向上・建設業の魅力向上を実現

「施工管理求人ナビ」では施工管理の求人を広く扱っています。転職活動もサポートしていますので、気になる方はぜひ一度ご相談ください。

⇒転職アドバイザーに相談してみる

この業界だけではないが非正規雇用の問題を考えた方が良いのでは?

施工管理技士の資格取得者が少なすぎるので

負荷が集中しているのが問題でしょう?

条件緩和で資格を取りやすくしたみたいですが愚策でしょうw

施工管理技士が必ずやらなければならない事だけをやってもらって

他の仕事を派遣等でまかなうのが正解では?

非正規雇用をこの業界の正規雇用にする努力をした方が良いでしょうw

今後海外の政治事情を考えると異業種からの取り込みも

視野にいれた行動も有効だと思います。

(異業種の30代管理職等)

条件を緩和すれば問題が起きるのは当然かと?

年末にかけての労災事情を見れば明白ではないでしょうか?

行政機関は現場の実情を見れていない気がしますねw

民間現場の週休2日を義務付けて欲しい。

法律が半端で週休1日でも時間外労働規制をクリアできてしまうから上が休ませなくて若手が辞めていく。

民間の大型工事を発注する大手企業は金額と工期最優先でコンペするから結局無理な工期でしか受注できない。

これをクリアするには厳格な罰則付き法規制しかない。