担い手確保・生産性向上・地域での対応力強化を図るため、公共工事の発注者が新たに講ずべき措置を盛り込む「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」(品確法基本方針)や「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(入契法適正化指針)の変更を、12月13日に閣議決定した。この2つの制度のうち、今回は、入契法適正化指針を解説したい。国土交通省は12月2日、中央建設業審議会総会(中建審総会)を開催し、入契法適正化指針の改正案を示した。

この適正化指針とは、入契法に基づき、国土交通大臣、総務大臣、財務大臣が案を作成し閣議決定する。国、地方自治体などの発注者は、適正化指針に従って必要な措置を講じる努力義務があり、措置の状況報告を求め、概要を公表する。国交、財務の両大臣は省庁に、国交、総務の両大臣は地方自治体に対し、特に必要と認められる措置を講じることを要請。今回の品確法改正により「勧告」も追加した。各省庁や地方自治体への勧告では、改善措置を要請しても改善しない際は勧告を行い、勧告を受けた場合は、直ちに措置を講じることがポイントだ。

各省庁や自治体に対する「勧告」を明記

改正された入契法適正化指針

2024年6月に成立した第三次・担い手3法を踏まえ、公共工事の発注者等が講ずべき具体的な措置について定める品確法基本方針と入契法適正化指針について変更。ここでは入契法適正化指針を取り上げるが、同指針は「入契法・建設業法改正での対応」「品確法改正での対応」「昨今の課題への対応」の3点が大きな軸だ。

入契法・建設業法改正での対応では、円滑な価格転嫁に向けた環境整備(誠実な契約変更協議の実施)を明記した。公共工事は従来でもスライド条項の適切な運用を働きかけてきたが、過去の変更実績がないことで協議に応じないのは改正法の趣旨に反する恐れがあるため、改めて記載し、同様な趣旨の内容を品確法への対応でも盛り込んだ。公共工事の現場管理でのICT活用の推進(CCUS活用)では改正法を踏まえ、情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工の確保のためのICT指針を重視。ICTを活用する現場管理が公共工事の受注者の努力義務とした。公共発注者はそのための助言を行い、適正な施工の確保のための情報通信技術の活用をポイントとした。

このほか▽入札契約の適正化を図るための発注体制整備(項目建ての追加)▽配置予定技術者の専任・兼任状況の確認▽発注者に対する要請、勧告▽技能労働者の処遇改善を記している。

次に品確法改正での対応では、関係部局連携の強化では、行政機関は、土木部局だけではなく財政部局とも連携し、施工時期の平準化への取組みを連携で対応する。このほか▽円滑な価格転嫁に向けた環境整備(スライド条項の適切な運用など)▽発注関係事務におけるICT活用(電子契約、書類電子化)▽週休2日工事の推進(工期・予定価格の適正設定)▽地域の実情を踏まえた適切な入札参加条件・規模の設定▽災害対応力強化(適正積算、復旧・復興JV活用)が盛り込まれた。

さらに、昨今の課題への対応では、▽入札契約に係る情報公表の原則インターネット化▽ピークカット(繁忙期の解消)による平準化の推進▽時間外労働規制に対応可能な工期設定▽工期設定における猛暑日の考慮▽多様な人材の確保に向けた環境整備(快適トイレ)などを基本的な考えとした。

自治体のスライド条項策定を強く求める意見も

中建審総会では国土交通省の入契法適正化指針説明完了後、議長は委員からの意見を求めた。その意見を紹介する。

一般社団法人日本電設工業協会(電設協)の文挾誠一会長は、「スライド条項の運用では策定や公表について努力義務を課しているとのことだが、策定内容を公表していない発注者もあり、早期にスライド条項を導入するよう一層の働きかけを求める」と提起した。これについて国土交通省は、「スライド条項は運用の基準を定めないと、発動できないこともあり、特に小規模地方自治体では、そもそも基準が存在しないところもある。国土交通省としては、発注者に対してスライド条項の基準策定を促しているが、策定していない発注者に働きかけをより強める」と回答した。

また、一般社団法人日本建設業連合会(日建連)の押味至一副会長(土木本部長)からは、「日建連としては詳細なデータをまとめ、民間工事も含めて価格交渉ではデータを活用し、交渉事では当たっているため、データの採用をお願いしたい。また、電機や鉄道などの民間土木も多く発注があり、国土交通省から応援をいただきたいことと民間土木への波及を進めてほしい」と提案があった。

この意見に対して、国土交通省は「適正化指針では、発注者(国、地方自治体、特殊法人など)は適正化指針に従って必要な措置を講ずる努力義務があるとしており、民間の優良事例を集めて、横展開できるようにし、すそ野を広げていきたい」と回答した。

日建連は資材価格高騰の現状をデータにまとめ、発注者に理解を求めている。

中小工事業者のICT展開にむけ、中小企業庁と連携へ

続いて、独立行政法人都市再生機構本社住宅経営部の渡邊美樹次長からは、「当機構の所管工事は大手ゼネコンから中小の修繕業者まで幅広い。そこでICT推進は遅れている中小修繕業者は、金銭的な負担も苦しく、高齢化も進展しており、そこでこのような業者に対する対策をどのように検討しているか」と質問した。会社の規模に違いがある中で、特に中小業者でのICT推進は大きな課題だ。

国土交通省からは、「ICT指針を作成するなどICTを進めているが、特に中小企業庁、厚生労働省の働き方改革を担当する部局などの関係省庁と連携し、建設事業者が使いやすい様々な支援措置を行い、また改めて措置の周知徹底を進めていきたい。また、中小企業庁ではカタログ補助金(※)という制度を制定しており、そこに建設業者が使い勝手の良い機器を追加する取組みを調整中で、調整がつき次第アナウンスし、活用いただき、無理なくICTに取組まれるよう取り計らいたい」と回答した。

中小企業庁カタログ補助金・・・正式名は、中小企業省力化投資補助金。中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、IoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品の導入を支援。登録された省力化製品カタログの一覧が補助の対象となる。

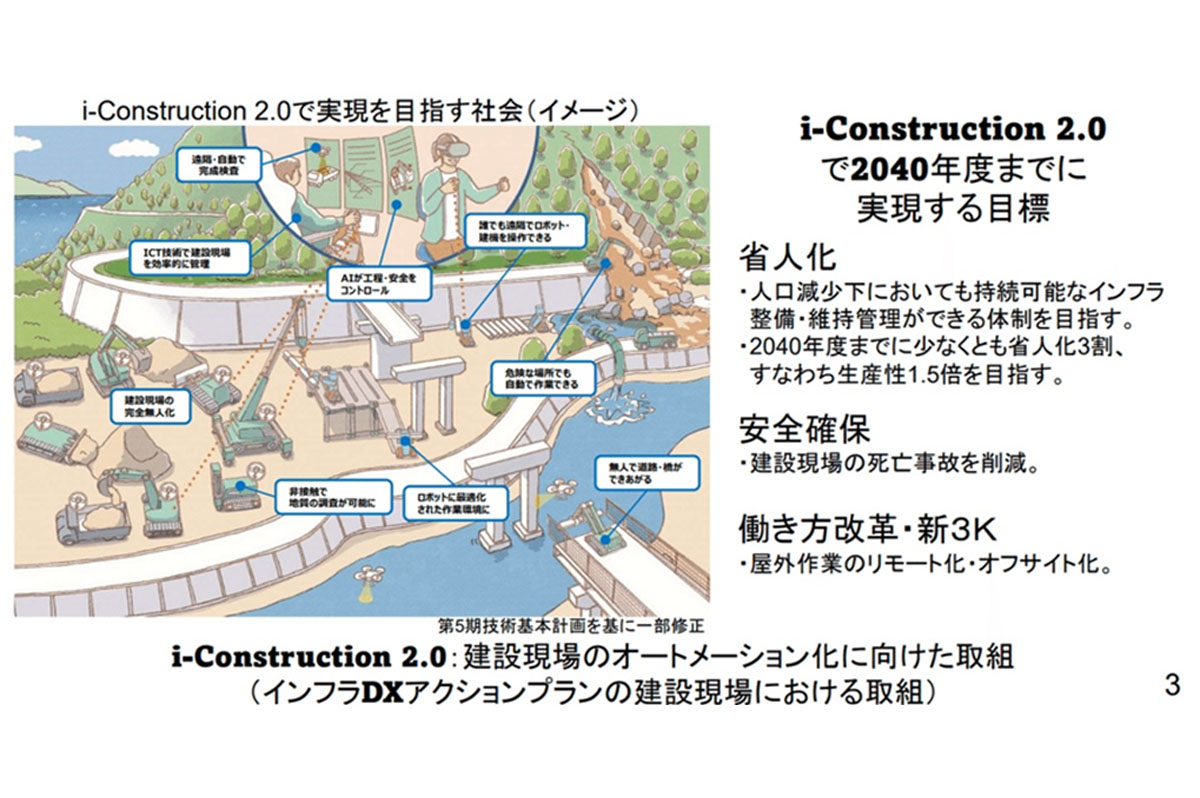

国土交通省は2040年までに省人化3割、生産性1.5倍を目指す

一般社団法人 全国建設業協会(全建)の今井雅則会長は、「建設業従事者は約480万人いるが、この10年間で100万人がいなくなる危機が忍び寄ってきている。危機感をお持ちの民間の発注者にこの話をすると、どうすれば良いのかと質問され、やり取りは始まっている。強力にICTを推進していくのであれば、この努力義務部分を義務化していかないと間に合わない」と危機感をあらわにし、一歩踏み込んだ義務化を提言した。

また、JR東日本の小山宏常務執行役員建設工事部担当大規模切換工事担当は、「鉄道は安全・安心輸送の確保、良質なサービスを持続可能にするためには建設業の持続的発展は大きな課題と認識している。建設業の担い手確保や働き方改革は積極的に取組まなければならない。特に鉄道工事は夜間の短時間の作業となるため、将来に向けては作業環境をしっかりと整えること、あるいは生産性向上が重要と考える。生産性向上ではICT技術へのさらなる発展を期待している。特に最近ではスタートアップ企業が建設のICT技術開発に取組んでいるため、建設業界ではニーズを発信し、技術を取り込み、国でもスタートアップ企業に対して支援をお願いしたい」と要請した。

小山氏は続けて「労務費や資材の高騰については、発注者・受注者間の協議を円滑に進める意味では契約の透明性を高め、双方の信頼性を今以上に高めていく必要があるため、双方のコミュニケーションや情報交換を積極的にしていきたい」とも語った。

さらに公認会計士の鈴木真紀江氏は、ICT施工について次のように言及した。「ICT推進は多くの業界で展開されている一方、かなりのコストがかかることを忘れてはいけない。利益確保のためには、施策のウォッチングされるのが望ましい」とし、ICTの負担についての公共的な支援について述べた。

このように中建審では委員からさまざまな意見が寄せられ、最後は具体的な内容について議長に一任された。

参考:人事院ホームぺージ「国家公務員倫理規程 論点整理・事例集」

「施工管理求人ナビ」では施工管理の求人を広く扱っています。転職活動もサポートしていますので、気になる方はぜひ一度ご相談ください。

⇒転職アドバイザーに相談してみる

スライド条項に関しては、増えた材料費の額から施工費及び経費を全て含めた請負金額の1%を受注者が負担するのか理解できない。

逆ザヤになることがあって結局やらないことがあった。

週休2の補正率も下がったがもともと低いのに理解できない。

そもそも歩掛の基準数量をいい加減に改正してもらいたい。

結局単価をいくら上げても歩掛の人工や基準数量がとんでもない数値だから工種単価にいくと雀の涙。それでいて単契でやるような少量工事を請け負いに潜り込ませるから悪意を感じる。

もう安かろう良かろうはあり得ないことに気づこうよ。

ICTとDXで省力化できるのは規模がある程度大きくないと

無理なんじゃないでしょうか?

小規模だと逆に手間が増えてる気がしませんか?

当然小規模の工事の方が多いわけで…。

現場作業員は負担が増えるだけで恩恵がないと思いませんか?

業界の人口減少は分かるんですけど作業員が一番減るんじゃ?w

所詮は言うだけのお上の発想。

財務省と一緒に国交省も解体せよ!!