独立行政法人情報処理推進機構(IPA)デジタルアーキテクチャ・デザインセンター(DADC)スマートビルプロジェクトチームは、経済産業省の政策実施組織としてスマートビル普及促進を目指している。その母体となる新団体組成に向けた活動として、設立準備会を2024年1月に立ち上げ、この趣旨に賛同し設立準備会に参加する組織は2024年12月12日現在で94企業・団体に至った。

民間企業8社は、2024年12月5日に発起人会を開催し、新団体の名称を「一般社団法人スマートビルディング共創機構」と決定。IPAのDADCスマートビルプロジェクトリーダーの島田 太久哉氏は、12月12日に「JAPAN BUILD~建築の先端技術展」で「『スマートビル』が当たり前になる世界に向けて/母体団体立ち上げ」をテーマにしたセミナーを開催した。

同プロジェクトチームは、発起人会や設立準備会の事務局として、この取組みの趣旨に賛同する企業や団体、大学などに対しさらなる参画を募っている。今回は、このセミナーに参加し、スマートビルの今後を展望する。

陣頭指揮を執る島田氏は双日出身

セミナーに登壇した島田氏は富山県出身で、1990年に双日株式会社(旧・日商岩井)に入社し、2023年まで約33年間勤務。主にマンション・オフィス・商業施設の海外不動産の運営、分譲などを担当し、北京、香港、ホノルルに駐在した。その後、関連会社の双日ライフワン株式会社では不動産管理業務のDX化並びに海外展開に取り組む。2023年7月からIPAに転職し、スマートビルプロジェクトを担当。2024年4月には、同プロジェクトリーダーとなり、Society5.0(※)の実現に向け、新しい業界団体を立ち上げるための陣頭指揮を執りながら、スマートビルの普及促進に努める。

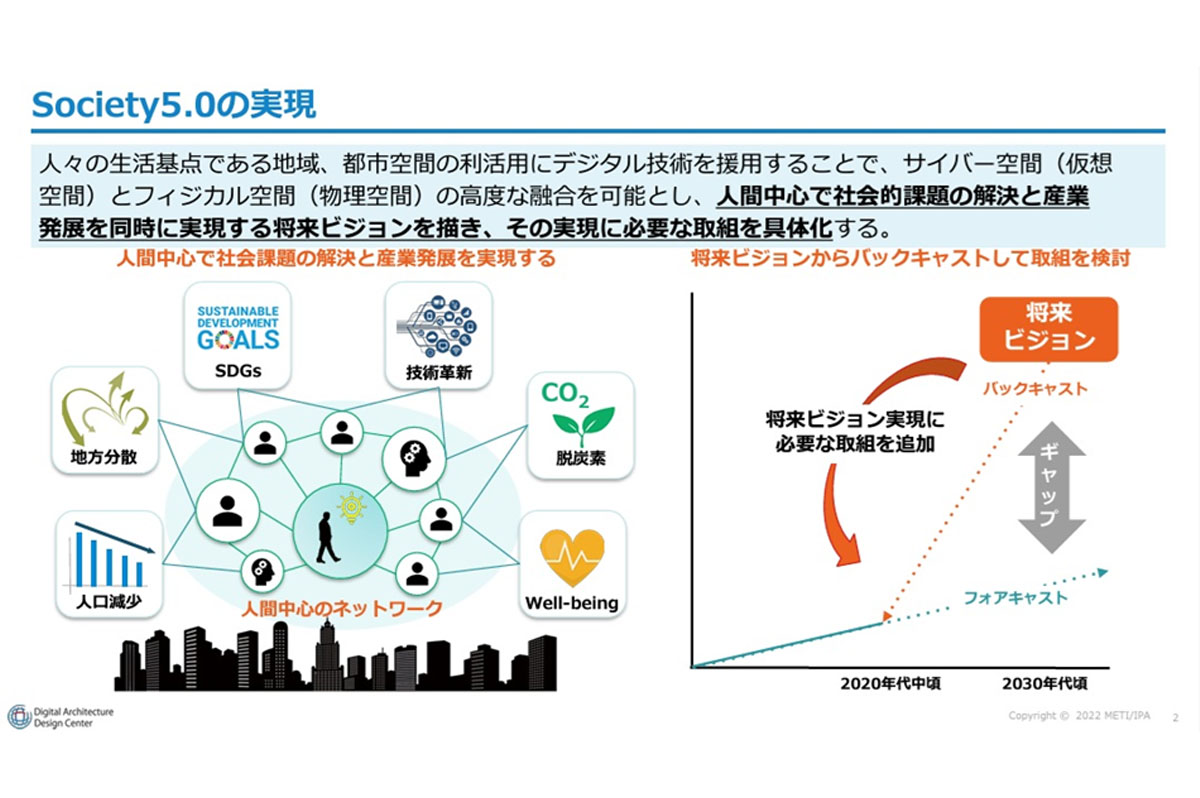

※Society5.0…政府が提唱する未来社会のコンセプト。サイバー空間とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、新たな未来社会。

Society 5.0のイメージ / 出典:IPA

経済産業省を所管省庁とするIPAは、同省の政策実現組織の位置づけにあり、産業界、政府、教育大学の産官学をつなぎ、データと人材が連携し、循環するエコシステム(※)を実現する役割を担う。IPAの一般的なイメージは情報処理技術者試験の運営を担うが、最近では組織化しているサイバーセキュリティへの啓発活動を推進中だ。島田氏が所属するDADCがSociety5.0でデータを利活用し、人間中心の社会を実現していくために、デジタル基盤を整備する役割を持つ。デジタルの技術を利活用しながら、日本の競争力を強化し、豊かな暮らしを提供する。

※エコシステム…ビジネスやIT業界で、同業分野の企業や異業種の企業が、それぞれの技術やノウハウを共有しながら、収益を上げる構造を指す。

Society5.0の実現のために、活動をしている内容は、必要なアーキテクチャー設計、協調領域の提案や合意形成、指針となるガイドラインの発行、産学官が連携する上でのデジタル完結の新しい形の母体団体を設立し、同団体の支援・後押しを行う。

スマートビルの社会実装を目指し、ガイドライン策定

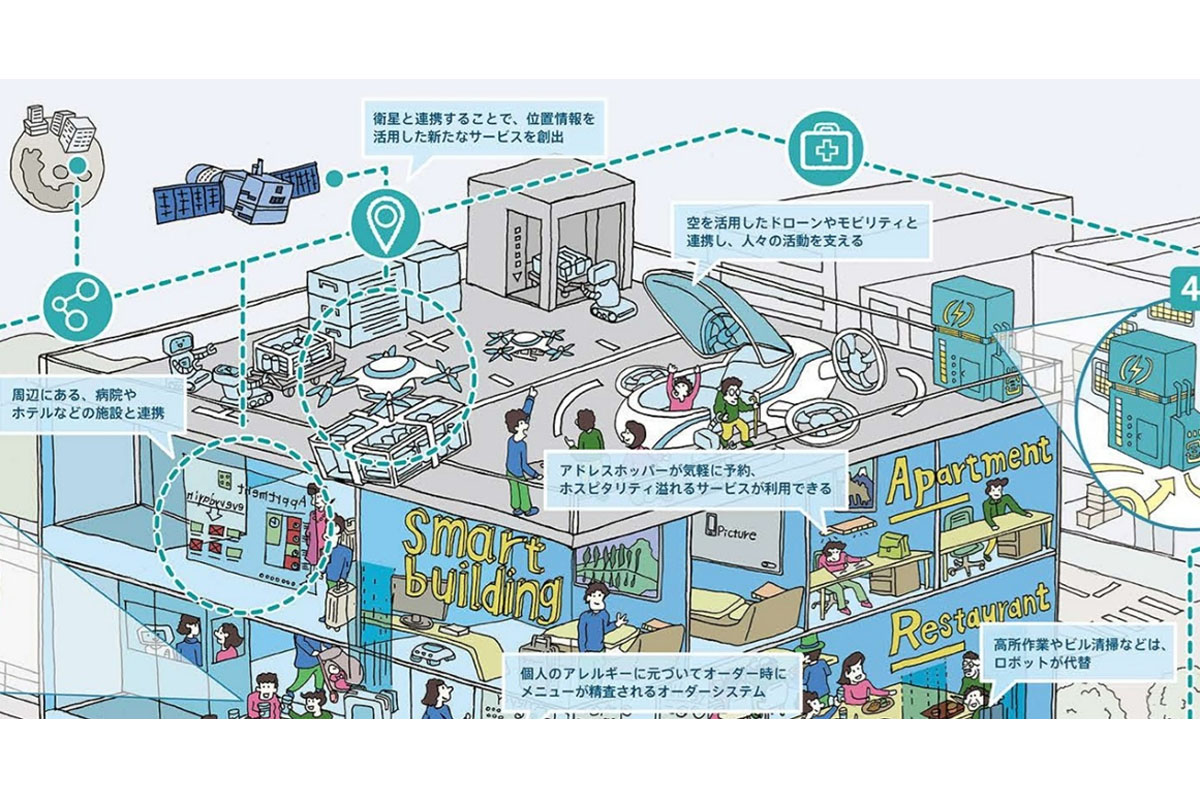

スマートビルの一部のイメージ / 出典:IPA

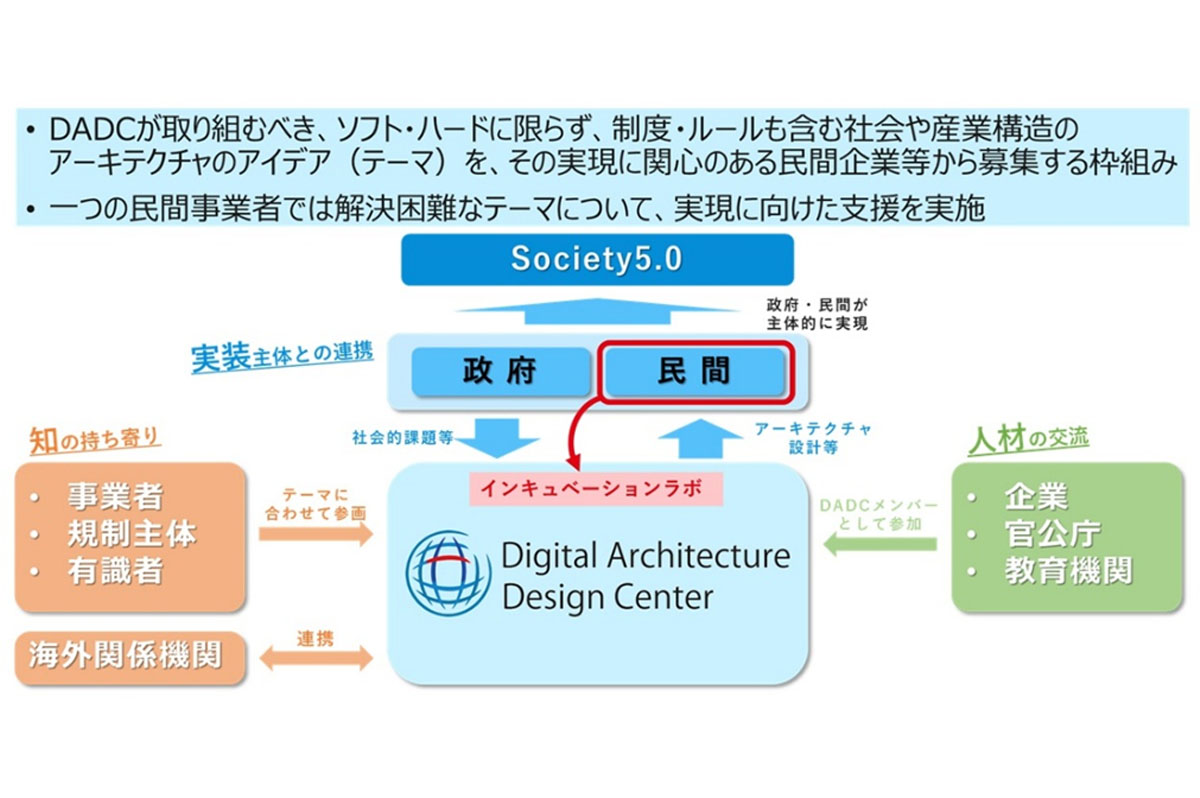

このスマートビルプロジェクトはどのような成り立ちで形成していったのだろうか。発端は、2021年のIPAのインキュベーションラボ(※)でSociety5.0の実現のために民間から公募を行ったところ、スマートビルのリクエストがあり、同ラボで採択した。ラボでの成果をもとに国の予算をつけて事業とし、プロジェクトに紹介したのが2022年だ。

※インキュベーションラボ…社会全体のアーキテクチャー設計につながるアイデア(テーマ)を民間企業等から募集する枠組み。

インキュベーションラボの枠組み

IPA内に「スマートビル将来ビジョン検討会」を設置し、2022年9月に初会合を開催。様々な業界の有識者を招き、スマートビルのある未来について議論し、2024年10月までに合計6回の会合を重ねた。IPAでは2023年4月に、「スマートビル総合ガイドライン」を制定しているが、初版のため粗い部分もあり、今後定期的にアップデートする方針だ。その一方、スマートビルのガイドラインとしてオフィシャルに示しているのは同ガイドラインに限定されるため、事実上のスタンダードのガイドラインといえる。

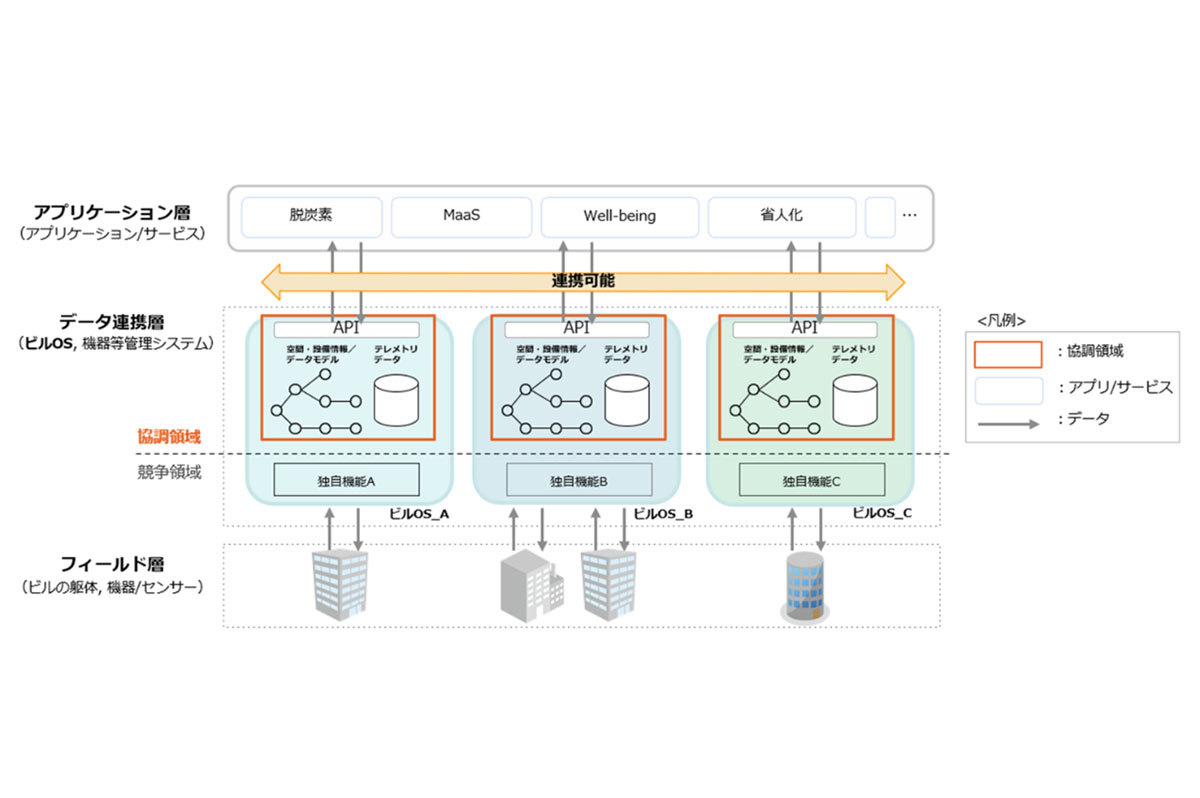

スマートビルのレイヤー構造と協調領域の例

一方、クローズドの会としては、普及勉強会を設立し、民間企業の有志を募り、スマートビルの将来を目指すにはどのような機能が必要か、もしくはどのようなルールの制定が必要かで意見交換を重ねた。そこで同検討会や同勉強会双方から、「スマートビルを普及していくためには母体となる団体こそが必要」との意見が強まり、2024年1月に新団体設立準備会を立ち上げ、現在、展開中だ。

準備会立ち上げの際には参加企業は23社に留まっていたものの、12月12日セミナー当日までに94社の有志企業が準備会に参加し、「JAPAN BUILD」が完了する頃には100社を超えるのではないかと期待をにじませた。準備会では組織の成り立ちや具体的な事業内容を検討中だ。

2025年3月に新団体設立を目指しているが、有志企業から人とモノやお金をコミットする企業が立候補し、このほど発起人会を設立。この発起人会がリーダーとなり、団体設立を推進する。方向性では産官学が連携し、国の支援を引き出しつつ、新団体を運営する方針だ。

新団体には多くのステークホルダーが参加へ

講演する島田氏

2022年の日本の生産年齢人口は約7,400万人(人口 約1億2,500万人)であるため、生産年齢人口は全体の約6割に留まる。この20年で生産年齢人口は約10%減少し、この先もさらに減っていく見通しだ。そうなっていくと、これまで新築オフィスも”建てれば、貸せる・売れる”時代は変わっていくのではないだろうか。オフィスも一部は淘汰されるため、生き残るために必要な措置を行うことが肝要だ。

そこでビルとしての”存在価値”が求められる。スマートビルはその存在価値を示していく上で重要になると説いた。例えば、温水洗浄便座が当たり前の社会となっているが、もしオフィスビルを移転する際に、温水洗浄便座がないビルに移転すると発表した場合、社内から非難の声が上がることは間違いなく、白紙に戻せという声も強まることも容易に想像できる。それと同じようにこれからのオフィスはスマートビルが当たり前の社会になることを願っていると島田氏は強調し、スマートビルとはどのようなものかを関係者みなで一緒に考えたいとした。

そこで新団体設立する背景には、急速な技術発展により、クラウドの適用やデジタル化は進展。スマートビルによる利活用で産業振興や国際競争力を担うための協調領域の活用が急務であるニーズが高まり、デジタル化を推進する政府の意向を受けて母体団体設立が求められている。

スマートビルの普及ではエコシステムが肝要で、そのツールやデジタル技術は単品で価値を示すことは困難だ。ビルにどのように機能が取り込まれ、ビル単独ではなく街区や街全体にどう利用されているかがポイントでそこには、物流や決済機能を導入し、全体を循環させるにはエコシステムが不可欠といえる。ただしエコシステムはスマートビルの中に構築されているとはいえない状態にある。このような状況にあるために母体団体設立の必要性があった。

スマートビルを社会普及していくコンセプトとしては、「スマートビルはスマートシティの構成要素として、デジタルツインを介したデジタルサービスを追求することで社会課題に向き合い、いろいろなステークホルダーの方に価値を示す」としている。

そこで母体団体の組成がカギとなる。スマートビルの社会実装もあわせて進め、協調領域を見出し、産業発展や国際競争力の向上に努める。次にスマートビルが当たり前になる世界観を示した。現在、脱炭素、省人化、地方創生などの社会課題やニーズの一方で、インフラも高度化し、ビルのありようも大きく変化している。ビルのロボットの導入もごく普通に行われ、建物とIoT、AI、ロボットが有機的に連携するアーキテクトが重要と示した。

ビル自体がピカピカでハイテクのスペックのツールを兼ね備えたSFに出てくるビルをスマートビルと定義せず、あくまでもデータをしっかりと共有し、データを個別ではなく街の構成要素としてサービスが提供できることがスマートビルと定義するスタンスだ。そこで新築だけではなく、築50年の既築、地方ビルとスマートビルの適用範囲は広がり、さらにはオフィスだけではなくさまざまな領域に展開もしていくことになる。

準備会の立ち上げの際には、加盟会社はデベロッパー、設計会社、ゼネコンと設備メーカーに限定されていたが、それだけではスマートビルの未来像は描けない。各省庁、大学、ビルの補修・管理・ネットワーク会社などのほか、サービスを提供するためにはさまざまなアプリを提供するIT企業が必要になる。さらには、今まで想像もしてこなかった、たとえばゲーム業界、アニメ業界、アパレル業界が新団体に加入し、情報を共有化しビルに新たな付加価値の提供ができるかもしれない。多くの業界・団体が加入することが新団体のあるべき姿とした。

スマートビルディング共創機構へ参加する企業・団体のイメージ

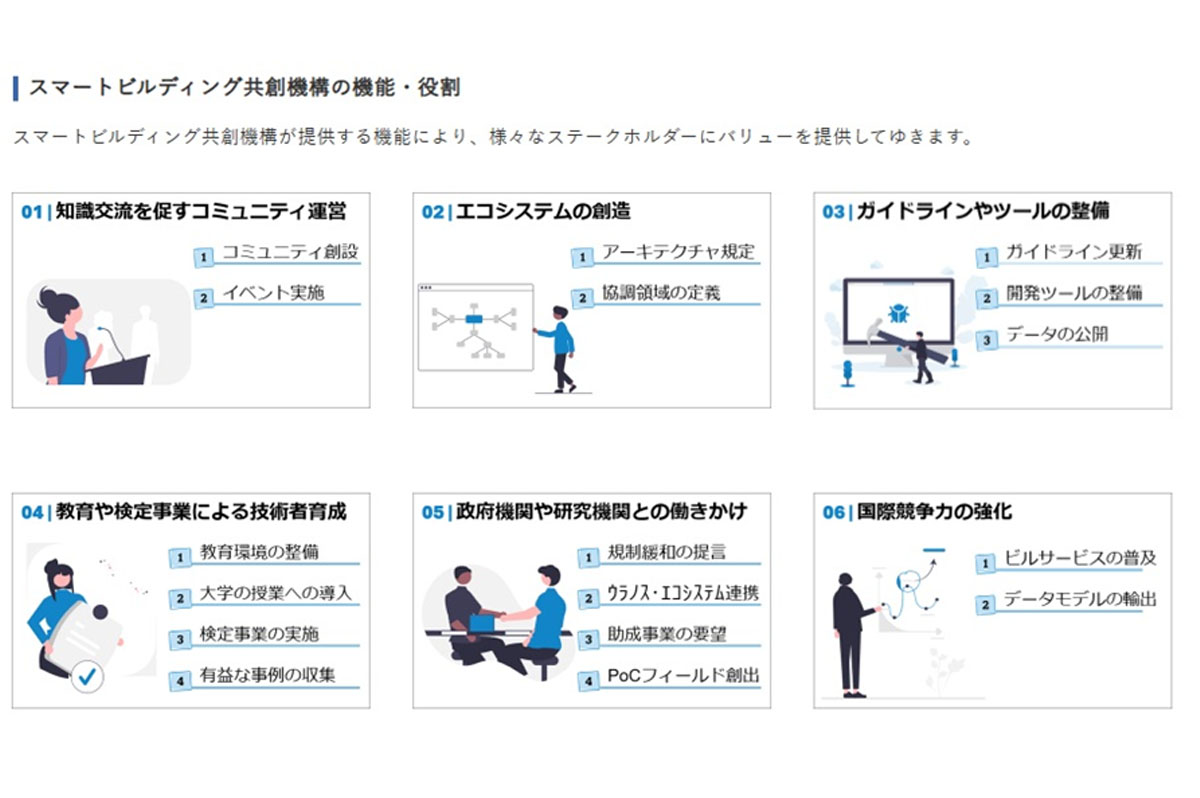

スマートビルディング共創機構はSociety5.0を実現する上で、産官学の連携の団体となり、公益性・透明性を担保し、産業発展へとつなげていく。ごった煮の団体となるため、コミュニティの運営では化学反応が生じる可能性もある。エコシステムの創造では、元となるガイドラインを制定する方針だ。また、スマートビルにかかわるデジタル人材の育成を大学と連携する構想も披露した。

とはいえスマートビルを実際に施工・運営となると費用もかさむ。そこで島田氏は、「国がスマートビルの認定をすれば容積率が向上する、あるいは税金が緩和される、補助金が付与される施策を行なえば、スマートビル建設のインセンティブも働く。そこでこれらの施策が実現できるよう、政府・研究機関への働きかけも展開していきたい」と語った。個社では施策の働きかけは難しいが、政府も支援する新団体であれば実現も可能であり、日本が創り上げていくスマートビルを海外にも展開していく方針だ。

12月5日には新団体設立を目指す発起人会議を開催、その席上で新団体の名称も、「一般社団法人スマートビルディング共創機構」と決まった。経済産業省が後押しをし、DADCが支援し、大企業、中小企業、スタートアップ企業の100社を越えようとする規模感の団体は、同機構のみだ。

大成建設、竹中工務店ら、ゼネコンも参加

スマートビルディング共創機構の機能や役割

また、スタートアップ企業も盛んに参加し、準備会の会社の2割を占める。12月5日時点の発起人会では、株式会社Andeco、大成建設株式会社、株式会社竹中工務店、パナソニック株式会社、エレクトリックワークス社、株式会社日立製作所、株式会社ビットキー、株式会社ビルポ、森ビル株式会社だが、中にはスタートアップ企業も参加している。ただ、これはあくまでセミナー時の段階で、社内で協議中の企業が複数社存在することも明かし、最終的には発起人の数は十数社を見込むと語った。

発起人のメンバーを見ると、大企業、スタートアップ企業、デベロッパー、ゼネコンとデジタル会社などさまざまなだが他の業界からの参加も検討中だという。

今後のスケジュールでは、いずれも予定だが2025年 2月にスマートビルディング共創機構の会員募集要項を公開し、募集開始。3月中には、IPA主催のスマートビル・カンファレンス(仮)でスマートビルディング共創機構に関する詳細情報を開示し、同月末にはスマートビルディング共創機構の設立を登記し、5月には、設立総会を開催し本格的に始動する。

「施工管理求人ナビ」では施工管理の求人を広く扱っています。転職活動もサポートしていますので、気になる方はコチラからご相談ください!

宣伝記事は面白くないんですよね…。

興味を引きそうなところを詳しく解説して欲しいものですw

有名どころが横文字の造語を使って良く分からない事を

言ってるのかな?

記事を読んでも良く分からないw

良ければ誰かコメントで解説お願いします!

「スマートビルディング共創機構」ってなに? 5歳児でもわかる説明!

1. なんのためにつくるの?

・みんながもっと便利で快適に働けるビルを作るためのチームだよ!

・おうちやビルをもっと賢くする「スマートビル」っていうアイデアを広めるために、大きな会社や小さな会社が集まったんだ。

2. どんなことをするの?

・ビルをもっとすごくするルール(ガイドライン)を作るよ!

・国や大学ともお話しして、ビルを未来の形にしていくよ!

・新しいアイデアを持つ人たちが集まって、おもしろい未来のビルを考えるよ!

3. どうやって広めるの?

・政府にお願いして、スマートビルを作るとお得になるようにする!

・たとえば、スマートビルを作ると税金が少なくなるとか、もっと広いビルを建てられるようにしてもらう。

・ビルを作るだけじゃなく、いろんなお店やゲーム会社とも協力して、新しい楽しいアイデアを作る!

4. いつから始まるの?

・2025年の3月には正式にスタート!

・5月にはみんなで集まって、「さあ、本格的にやるぞ!」って決めるんだ。

5. だれが参加するの?

・ビルを作る会社(ゼネコン)

・電気や機械を作る会社(パナソニック・日立)

・小さな新しい会社(スタートアップ)

・未来のビルを考える人たち(大学・研究者)

・国の人たち(政府)

6. なんでこんなことをするの?

・これから人が少なくなるから、働く場所も変わる!

・ただビルを建てるだけじゃなく、すごく便利で、みんなが快適に使えるものにしたい!

・今のビルをもっと未来の形にして、世界にも広めたい!

つまり、「スマートビルディング共創機構」は、未来のすごいビルをみんなで考えて作るためのチームなんだよ!

1コメですがコメント消されてますなぁw

解説ありがとうございます!

長井 雄一朗さんの記事は宣伝が多いような気がしますね!

検閲も厳しいようですw