公益社団法人土木学会(佐々木葉会長)と一般社団法人日本建築学会(竹内徹会長)はこのほど、都内の建築会館で「第3回合同シンポジウム 土木・建築~連携の深化を求めて」を開催した。各WGアンケート結果などの活動報告を紹介し、両学会のさらなる連携について議論を深めた。

土木学会と日本建築学会は、2021年11月に協力に関する覚書(MOU:Memorandumof Understanding)に署名・交換をした。その後、合同タスクフォース(TF)のもと共通テーマのWGを立ち上げ、連携活動を継続。TFの活動の周知普及のため。年に一度、両学会の正副会長会議の時に合同シンポジウムを行う。

土木学会の今村文彦副会長(土木・建築TF委員長、東北大学教授)は合同シンポジウム開催に当たり、次のように語った。

「両学会で連携協定を締結し、3年が経った。本日のシンポジウムでは連携の成果や課題についてて皆さんと議論したい。本日のシンポジウムは2部構成。一部の各WGによる活動報告では、6つのWGが精力的に活動された結果の報告をする。後半はこれらの活動を踏まえて、今後さらなる連携の深化を求める。どのような現状と課題があり、それを克服するための議論に参加され、両学会の発展と最終的には社会貢献に結び付けたいが、それをどう進展させるのか、皆さんと議論を進める」

今回、シンポジウムに参加し、各WGでどのような活動が行われ、両学会で活発な意見交換が行われた内容について解説する。

今村文彦副会長(土木・建築TF委員長、東北大学教授)

若手の国内勤務志望が大半

アンケートについて報告する中村光WG幹事(名古屋大学教授)

続いて各WGから報告があった。まずアンケートWGでは、中村光WG幹事(名古屋大学教授)が報告した。2023年9月に両学会の連携に関する2次アンケートを行った。学生と社会人に分けて調査を実施し、志望理由、仕事への意識、学会への意識、待遇や社会価値など建設業全般にかかわる意識調査をまとめた。

2次アンケートでは、全体で4,000名からアンケートを取り、学生からも400名弱、女性からも500名弱で十分信頼性に足りえる。設問では、土木・建築の志望理由やイメージ、役割や魅力、仕事への意識(再就職、将来の地位、海外志向)、学会に対する意識、土木・建築の連携、待遇や社会価値などの項目だった。

社会人を中心としたアンケートでは、土木系や建築系のイメージについての回答は「やや悪い」「とても悪い」の割合は約2割以下で少数、イメージが「悪い」比率は30代が最も多く、年代が高いほど「良い」イメージの割合が高い。「社会人を中心としたアンケートだが、土木・建築に対するイメージはそれほど悪くないことが分かった」(中村アンケートWG幹事)

次に現在のイメージでとくに「良い」ものを質問すると、インフラ関係は「人々の暮らしを便利に快適にする」、コンサル・建築設計事務所は「創造性が高く達成感を得られる」の割合が高かった。しかし、大きな課題として、業種を問わず「求人や収入の安定に対するイメージ」は良くなかった。

逆にイメージの悪いものを質問すると、業種を問わず「長時間労働」に対する不満が高く、コンサルや設計事務所(土木)からは、「世の中の評価が低い」と感じる割合が比較的高い結果が出た。次にICTの役割や今後重要となる事項への問いについては、「BIM/CIMの標準化」「施工の自動化・ロボット化」「DXによる業務効率化」「都市・建築物のスマート化」を選ぶ割合が全業種にわたって高い。建設業、製造業やメーカーに近い現場では「施工の自動化」を、官公庁、地方自治体、インフラ関係は「DXによる業務効率化」の割合が高かった。

最近、各種のアンケートで若手はポジションアップの意欲薄いとの声も聞かれるが、アンケートでは、どのような地位・役職を求めるかの質問を行った。回答はいずれの年代でも「高い技術力を持つスペシャリスト(マネジメント職を除く)」が多かった。また、海外志向では、最近、日本全体が内向き志向との意見も多いがアンケートでもすべての年代にわたり、「国内勤務を基本」「国内勤務のみ」を目指す割合が大半を占めた。とくに若い世代ほど「国内勤務のみ」を希望する割合が高い。官公庁、地方自治体、インフラ関係は半数以上が「国内勤務のみ」を希望した。

30代が強く感じる仕事でのストレス

現在の状況でのストレスの項目では、全年代で「ややストレスを感じる」の割合が最も多く、半数程度の比率。30代が最もストレスを感じる比率が高く、それ以降の年代はやや減少していく。

そこで「どうすればストレスができると思いますか」と質問したところ、50代までの現役世代は「仕事量を減らす」「適切な工期設定」「業務量を適正にする」「労働環境を改善する」の割合が高い。これが10~20代では「労働時間の制限」「長時間労働の是正」「休日、休暇日数を増やす」の回答が多く、30代以降は「処遇改善」の割合が比較的高かった。「若手は休日や休暇を増やし、長時間労働を避けたいとの要望が高い」(中村アンケートWG幹事)

両学会の連携の内容では、すべての年代で「人命と財産を守る」「快適な生活環境をつくる」「地球環境を守る」の割合が高く、年代が高いほどその割合が高くなる傾向だ。現在、同アンケートの詳細な分析を実施中で、詳細な分析の結果は整理が出来次第、Webで公開予定だ。

社会価値WGからは、今村文彦WG主査(土木学会副会長)が報告した。今後の検討課題では、両学会は、ひっ迫した状況になる前に、半歩先を見越して学術的な見解と方向性を用意し、また社会の変化は急激なため、待ったなしの状況にあると危機感をあらわにした。両学会のアンケート結果から、具体的な必要性の認識に至っている人はあまり多くなく、考え方の共有と人材育成も、両学会に課せられた課題との認識を示した。

「とくに今後は両学会の外部からのご意見を拝聴したい。行政、民間、他学会、留学生も多いため、両学会への期待をうかがたい。土木学会では110周年を迎え、シンポジウムも開催した。土木の核や周辺社会の変化とともに広がりを持たせなくてはならない。こうした視点を本TFで持ちたいと考えている」(今村社会価値WG主査)

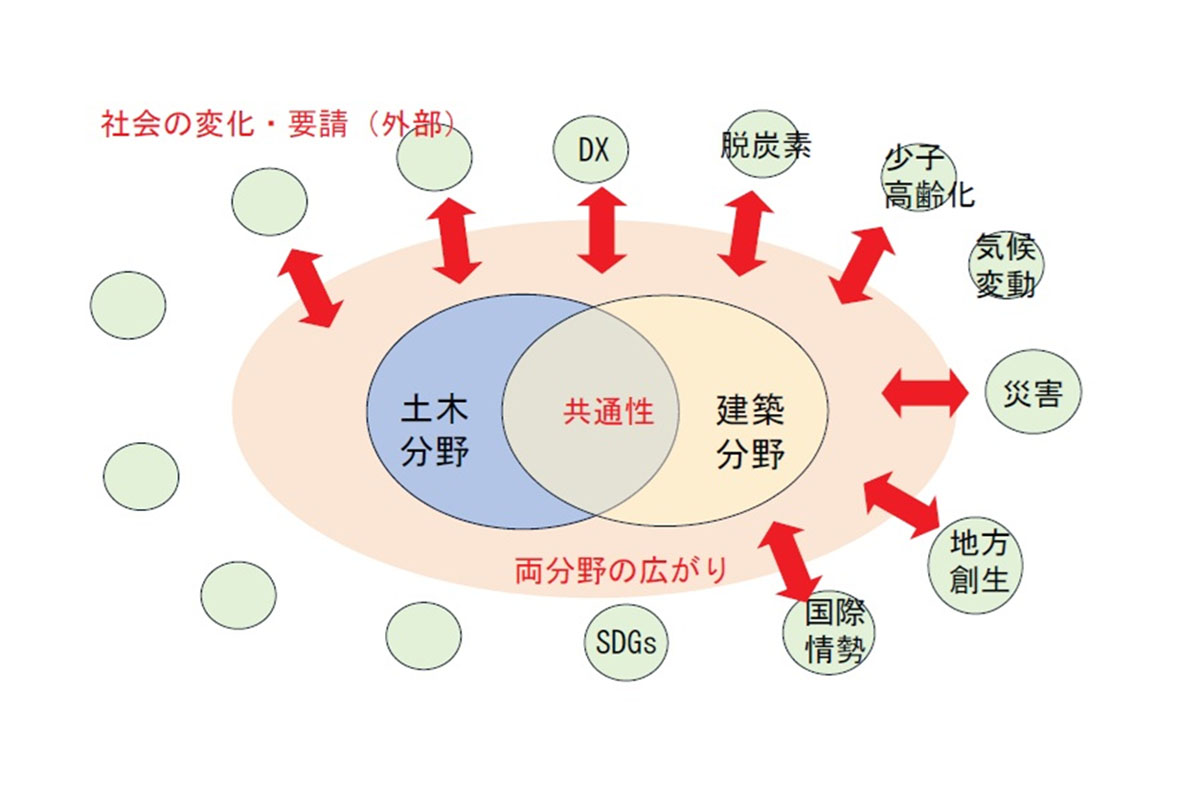

今村WG主査は、報告の中で次の図を提示しながら、「両学会にそれぞれの役割があり、共通性を確認し、DX、脱炭素、少子高齢化、気候変動、災害、地方創生、国際情勢やSDGsなどの社会の変化や要請について両学会が連携して対応すべきだ。社会課題の広がりについては本WGで調整しながら、この図を完成させていきたい」と語った。

社会の変化・要請により、土木・建築分野の広がりを見せる

複合災害では両学会が連携して調査すべき

映像を確認しつつ、説明する災害連携WGの久田嘉章WG幹事

災害連携WGでは、久田嘉章WG幹事(工学院大学教授)が報告した。日本は地震、火山噴火、土石流、河川氾濫、盛土崩壊、津波、竜巻と台風と災害が複合化している。各種の技術開発も進展しており、今後は分野横断的な取組みでマルチハザードに対策に貢献する。そこで研究開発により災害に強い街づくりを目指す必要があるが、その第一歩では災害調査により、既往の対策の有効性や新たな課題を確認し、今後の対策の改善が必要とした。

両学会は、2022年12月に災害時(従来の震災だけではなく水害・土砂災害等も対象)に被害調査活動の協定を締結。2023年にはトルコ南部地震で、2024年には能登半島地震で合同調査を実施し、後日報告書を作成する予定だ。

複合的な災害では、両学会の連携調査が必要

今後の活動方針では、災害調査活動の効率化(マニュアルの整備)、望まれる連携では、災害情報のアーカイブ化を共同で進める点を考えている。さらに同じ地域に異なる災害が同時に、あるいはあまり間を置かずに発生する複合災害の調査連携についても検討中だ。社会への還元では、災害対応の提言を両学会が共同で連携して実施することも視野に入れる。

とくにさらなる連携の可能性としてあげたのは、「複合災害」だ。水害や土砂災害の対策は、従来は、治水や治水などの対策を行う土木が主であった。しかし、流域治水に代表されるように建築物やまちづくり的な対策も必須だ。被害調査や複合災害に有効な設計、対策でも土木・建築の両分野の連携は肝要といえる。

2024年1月に能登半島地震や同年9月の能登半島豪雨災害により、地震、火災、津波、土砂災害の複合災害が発生した。地震災害に比べて調査方法や枠組みが未整備のため、連携して災害前から準備する必要があると示唆した。2025年9月9~12日には九州大学伊都キャンパスで日本建築学会全国大会を開催するが、その席上では新たに「耐複合災害」の発表部門(部門横断)を設置、各分野で研究内容を公表する。

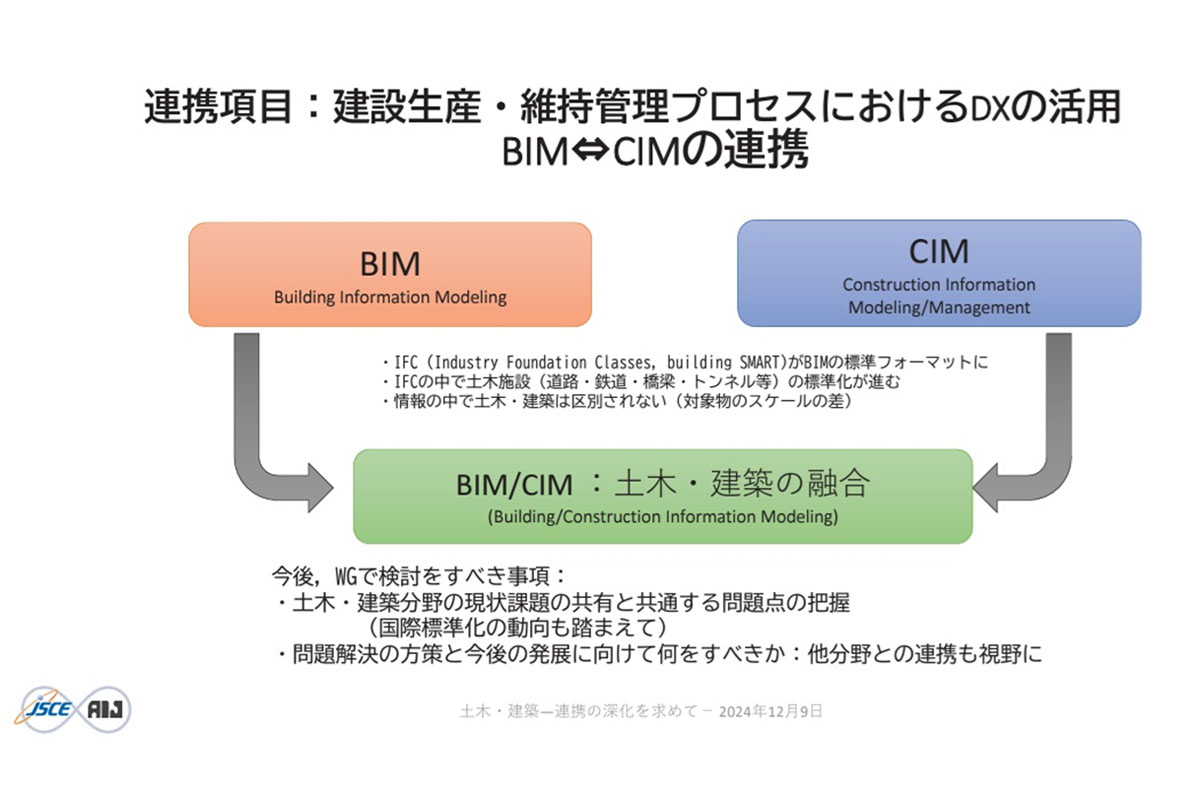

また、DX-WGでは蒔苗耕司WG主査(宮城大学教授)が報告した。DXでの土木・建築の連携項目は、①建築生産・維持管理プロセスにおけるDXの活用・連携②DXによりインフラ・建築のスマート化③ICT/DX人材育成での連携の3点だ。2022~2023年度の活動では、両学会で取組むべき項目で議論し、2023年11月には「建設DXによる真の生産性向上の実現に向けて -縦割りを脱却した土木・建築の融合-」を公表。「生産性の高い働き方の実現に向けたワークフローの再構築」「BIM/CIM適用拡大に向けた標準化とデジタライゼーション」「都市全体のデジタルデータ化とBIM/CIMデータの活用」「建設分野におけるICT/DX教育の充実化と人材育成」の4つの視点からまとめた。

DX-WGでは蒔苗耕司WG主査(宮城大学教授)

現在、DX-WGでは「建設生産・維持管理プロセスにおけるDXの活用 BIM⇔CIMの連携」を検討中。海外では建築も土木も関係なくBIMと呼ばれ、情報の中では区別はされていない。そこでBIM/CIMを分け隔てなく融合可能ではないかと研究中だ。検討課題としては、土木・建築の現状課題の共有と共通する問題点の把握、他分野との連携を踏まえ、問題解決の方策と今後の発展に向けて何をなすべきかを検討している。

「建設生産・維持管理プロセスにおけるDXの活用 BIM⇔CIMの連携」を検討中

その活動の一環では、2024年10月にBIM×CIMシンポジウム「建築と土木がオーバーラップする鉄道施設を例として」を開催した。「シンポジウムの開催により、両学会の議論の幅が広まり、土木や建築単独では解決できない課題が改めて明らかになった」(蒔苗耕司WG主査)

今後、DX-WGでは土木・建築連携のための共通情報基盤の形成を目指していく。

グローバル人材育成のため、広報活動をともに展開へ

日本建築学会の竹内徹会長(東京科学大学教授)

日本建築学会の竹内徹会長(東京科学大学教授)は、シンポジウムを次のように総括した。

「今回は非常に興味深い議論が多数あった。大学では「AIとは何か」という基本原理を教えている。ただ高度な検索機能でしかないため、学生がどのように活用するかのステップがあり、なんでも信じるよりも情報を疑い、選択が必要になる。次に若い方が海外に行かないという深刻な内容がアンケートで示され、これはかなりの大きな問題と受け止めた。日本建築学会でも毎年、グローバル人材育成プログラムを開催し、海外に行きたい学生と海外に赴任されたOBを集めて、2日間にわたりワークショップを行う。高校生も含めて参加される学生は、海外に興味を抱き、それが企業の採用活動に繋がるいいイベントだ。若い方は海外が怖いイメージととらえているが、海外で働くことはどのようなことなのかを考え、国際化をしていかなければならないがそれができていないのは大きな問題。建築・土木の魅力を伝えるとともに、スキルアップをし、どうやったら海外で戦っていけるのかをモチベーションをアップするような広報活動を是非一緒にやりたいと感じた次第だ」

「施工管理求人ナビ」では施工管理の求人を広く扱っています。転職活動もサポートしていますので、気になる方はコチラからご相談ください。