インフラ整備は、発注者と受注者との共同作業だ。

建設現場では、国発注の工事の場合、建設監督官と施工業者(現場所長、監理技術者、現場代理人)の共同作業だと言える。一般論として、この関係がうまくいかないと、良いモノ、良いインフラをつくるのが難しくなるらしい。折しも、いわゆる働き方改革(残業時間の上限規制)の波が押し寄せる中、建設現場における発注者と受注者との健全なコミュニケーション、円滑なコラボレーションがこれまで以上に強く求められているように思われる。

ということで、建設監督官と一緒に話そうシリーズとして、建設監督官と監理技術者などの方々とのグループインタビューを連載してみることにした。

今回はその第3弾として、土佐国道事務所発注の越知道路の現道拡幅工事、橋梁補強及び歩道部拡幅工事の3現場を取り上げる。

西森 敬洋さん 土佐国道事務所 建設監督官

梅原 稜河さん ミタニ建設工業株式会社

谷岡 勇さん 新進建設株式会社

藤井 康一さん 川田工業株式会社

越知道路の現道活用区間の3現場

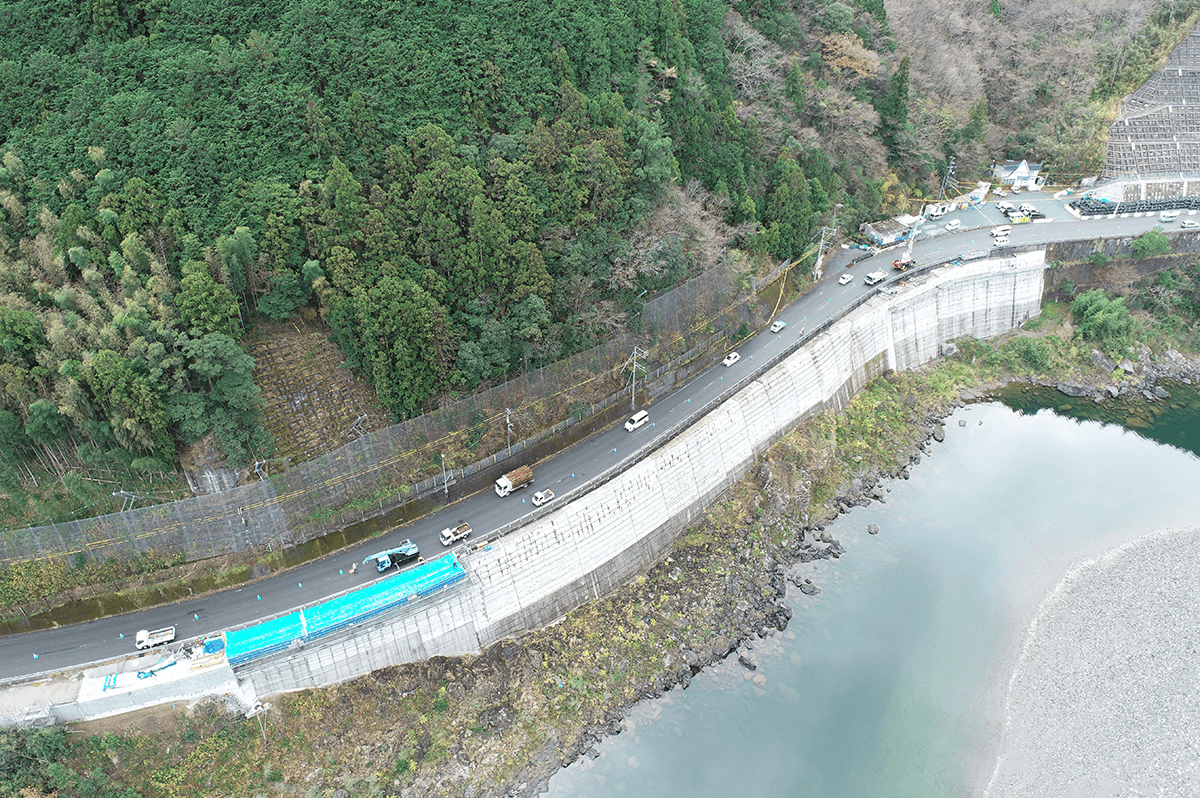

現道拡幅現場の俯瞰写真(写真:ミタニ建設工業提供)

――越知道路事業の概要について、ご説明をお願いします。

西森さん 越知道路事業は、地すべりや落石といった災害の危険性を解消するほか、山道なので急カーブが多いので、線形不良箇所を回避することで、安全で信頼性のある幹線道路の交通機能の確保を目的とする事業です。

事業着手は平成20年となっていて、全体延長は約3kmあります。約3kmのうち、令和5年6月に、バイパス区間である約1.8kmの区間が開通済みです。現在は、残りの区間は現道活用区間ということで、主に現道拡幅の工事、橋梁補強及び歩道拡幅の工事を行っているところです。今動いている工事区間の延長は約640mです。開通時期については未定です。

現道拡幅の工事は、道路の横を流れる仁淀川のほうに張り出す工事で、ミタニ建設工業さん、新進建設さんにそれぞれ担当してもらっています。

橋梁補強及び歩道部拡幅の工事は、ケヤキ谷橋という既設の単純箱桁橋があるのですが、現行の耐荷重に対して強度が不足していることから、既設橋を補強し、さらに、川側に張り出した歩道を設置するというものです。この工事の特長としては、既設橋の下にアーチリブを架けて2径間にして補強するという、全国でも稀な工法を採用していることです。

仁淀川に仮設物が流出しないよう配慮

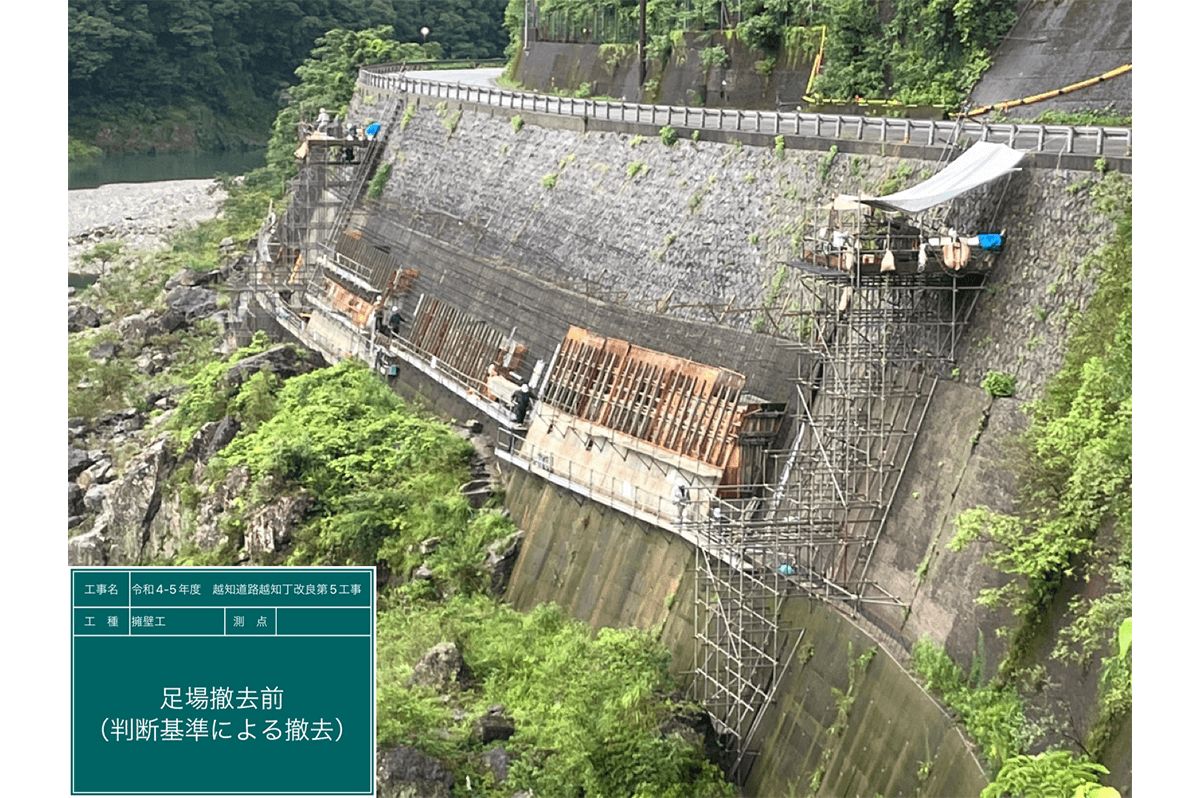

足場撤去前の様子(写真:ミタニ建設工業提供)

――それぞれの工事の進捗、施工管理上のポイントなどについて、お聞かせいただけますか。まずはミタニの梅原さんから。

梅原さん まず工事のポイントから言いますと、片側交互通行で施工しているので、隣接工事である新進建設さん、川田工業さんとの連携を密にして作業する必要があるということがあります。

それと、張り出し工事は、仁淀川に面した場所での作業になりますので、台風や大雨発生時に仮設物などが流出しないよう、配慮する必要があります。この現場独自に、仮設物の撤去判断基準を設けて、基準を超えた場合は仮設物を撤去することにしています。2024年の出水期は、幸い仮設物を撤去する事態は起きませんでしたが、2023年の出水期には、実際に仮設物を撤去しました。

進捗で言いますと、2024年11月時点で、計画が76.1%に対して実施工程は74.8%となっており、おおむね計画通りとなっています。

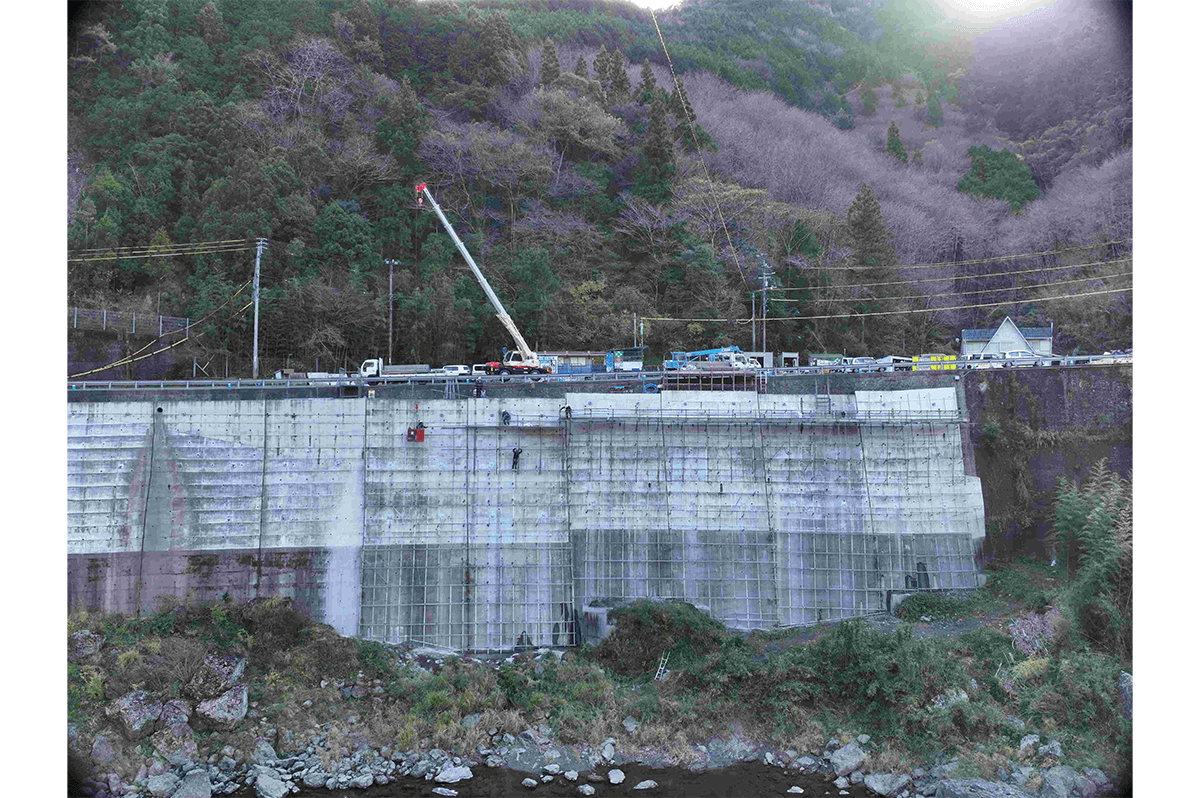

足場撤去後の様子(写真:ミタニ建設工業提供)

――仮設物の撤去は大変そうですが。

梅原さん そうですね。高さ16mほどの足場なのですが、時間的余裕がない中で、足場屋さんの段取りをつけて、急いで安全に作業しなければならないので、けっこう大変でした。

出水期に高さ18mの足場を3日かけて撤去

足場撤去後の様子(写真:新進建設提供)

――新進建設の谷岡さん、お願いします。

谷岡さん 片側通行の中、仁淀川に面してに足場を組んで、道路の張り出し工事を行うのは、ミタニさんと同じで、独自に基準を決めて、仮設物の流出の危険がある場合は、仮設物を撤去するのも同じです。ウチの現場では、2024年の出水期に高さ18mほどの足場を3日かけて撤去しました。

ミタニさんと違うのは、ウチの工区は合計延長約410mあり、A工区、B工区、C工区に分かれています。工区が飛んでいるので、連続性のある工事がなかなかできないというのが、ウチの現場の問題点の一つです。

それと、B工区ではもともと、足場を組んで機械をすえてアンカー工の施工をする予定だったのですが、足場を組むと撤去するリスクがありましたので、当方で無足場工法を提案して、足場のないカタチで、今施工を行っているところです。

進捗率は、2024年12月時点で約50%です。ちょっと遅れ気味です(笑)。

既設橋にアーチリブを架けて2径間化する

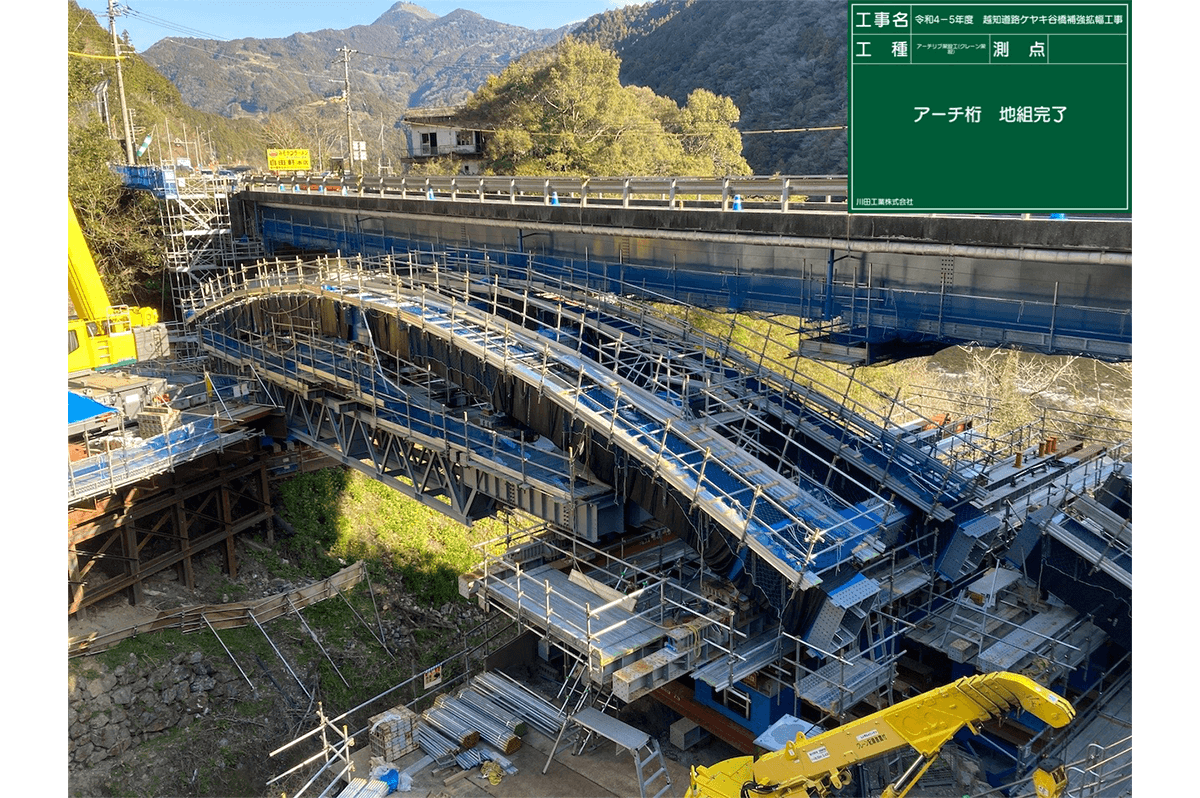

アーチリブ地組完了時の様子(写真:川田工業提供)

――川田工業の藤井さん、お願いします。

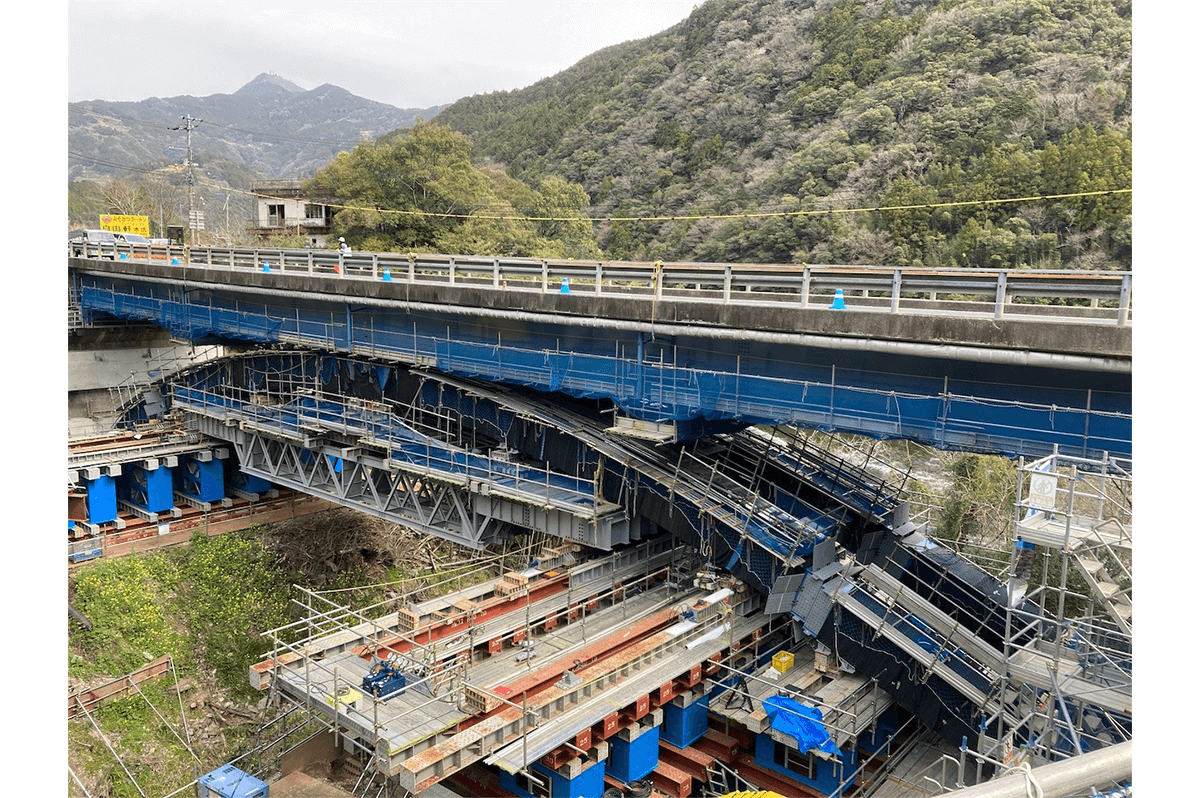

藤井さん 当社の工事は、既設の橋梁を補強する工事で、ほかの2社さんとはまったく異なる工事です。西森建設監督官からもお話がありましたが、既設橋下にアーチリブを架けて2径間化と桁補強を行い、床版を取り替えるという、橋梁全体の改良工事になります。今は、アーチの架設と桁の補強が終わって、支承取替えなどの作業を行っているところです。2025年から床版の取替え作業に入っていくことになります。

アーチリブによる2径間化は、あまり前例のない工事です。当社のほうからいろいろと細かい技術提案をさせていただきました。

2径間化によって桁の応力状態が変わるので、それに対応した補強を行う必要があります。ただ、既設橋の耐荷重能力が不足しているので、2径間化する前に補強することはできません。一旦アーチを架けて、交通荷重分だけをアーチで支持するようにしてから、補強しました。いろいろとシバリのある中で施工しているというのが、この工事のポイントになります。

進捗は、2024年11月時点で76%になっています。

アーチをスライドさせて補強する工事は全国でも稀

スライド完了時の様子(写真:川田工業提供)

――川田工業さんとして、アーチリブ架設による橋梁補強の実績はあるのですか?

藤井さん ないです。アーチリブを架けるだけ、桁を補強するだけならあるのですが、アーチリブを架けて2径間化するのは、当社としても初めてです。

――四国地整では過去に施工実績があるのですか?

西森さん 橋の下に河川があって、アーチをスライドさせて補強するという事例は、四国ではおそらくないと思いますし、全国的にも非常に珍しいと思います。