深刻な人材不足に対応するため「働きがい」や「エンゲージメント」を高める施策が急務となる中、社内表彰式を実施する企業が増えている。建設業界も例外ではなく、人材不足や2024年問題を背景に、従来から実施されていた社内表彰式を見直し、より注力する企業が増えているという。

従来は一部の社員のみを対象とした、儀式的で”クローズド”な表彰式が多かったが、現在は全社員を参加対象とした”オープン”な表彰式に変わりつつある。表彰式が再評価されつつある一方で、組織風土創りのプロフェッショナルであり、社内表彰の実施支援なども行う株式会社リンクソシュールの林忠幸氏は「正しく設計しなければ、むしろマイナスに働いてしまう」と、他社を安易に模倣した表彰式の実施に警鐘を鳴らす。

“効果を生む”表彰式を実施するためには、何をどのように表彰すべきか。表彰式の設計・実施において留意すべきポイントについて話を聞いた。

“非受賞者のための表彰式”がトレンド

株式会社リンクソシュールの林忠幸氏

――社内表彰式をやる企業は増えてるんですか?

林さん 業界を問わず社内表彰への注目度が高まっています。「日経225」を構成している企業の2023年度の統合報告書を見ると、約40%の企業が社内表彰に関して何らかの言及をしています。この日経225の中に建設会社は9社あるのですが、このうち半数以上で表彰式に関する記載があります。

当社ではお客様向けに、さまざまなテーマで定期的にセミナーを開催しています。その中でも、とくに多くの方にご参加いただいているのが「表彰制度の設計」に関するセミナーです。

――建設業界でも表彰式をやる企業が増えているんですか?

林さん ここ数年で表彰制度の導入が増加している、または形が変化していると捉えています。

先ほどの統合報告書によると、積水ハウスさんは2021年に表彰制度を変えたと記載があり、大和ハウス工業さんは2023年に表彰式をリニューアルしています。

――具体的には、どのように変わってきているのでしょうか?

林さん 業界を問わず、トラディショナルな表彰式にはいくつか類型がありますが、従来は業績ベースの評価が中心で、受賞者のモチベーション向上のみを目的とすることが一般的でした。たとえばハウスメーカーの場合、建売の販売戸数や契約件数などの数値を基準に評価し、会議室のようなクローズドな場で「あなたは優秀な成績を収めたため、これを賞します」と書かれた表彰状を社長から受け取り、写真を撮って終わるといった形式が典型的でした。

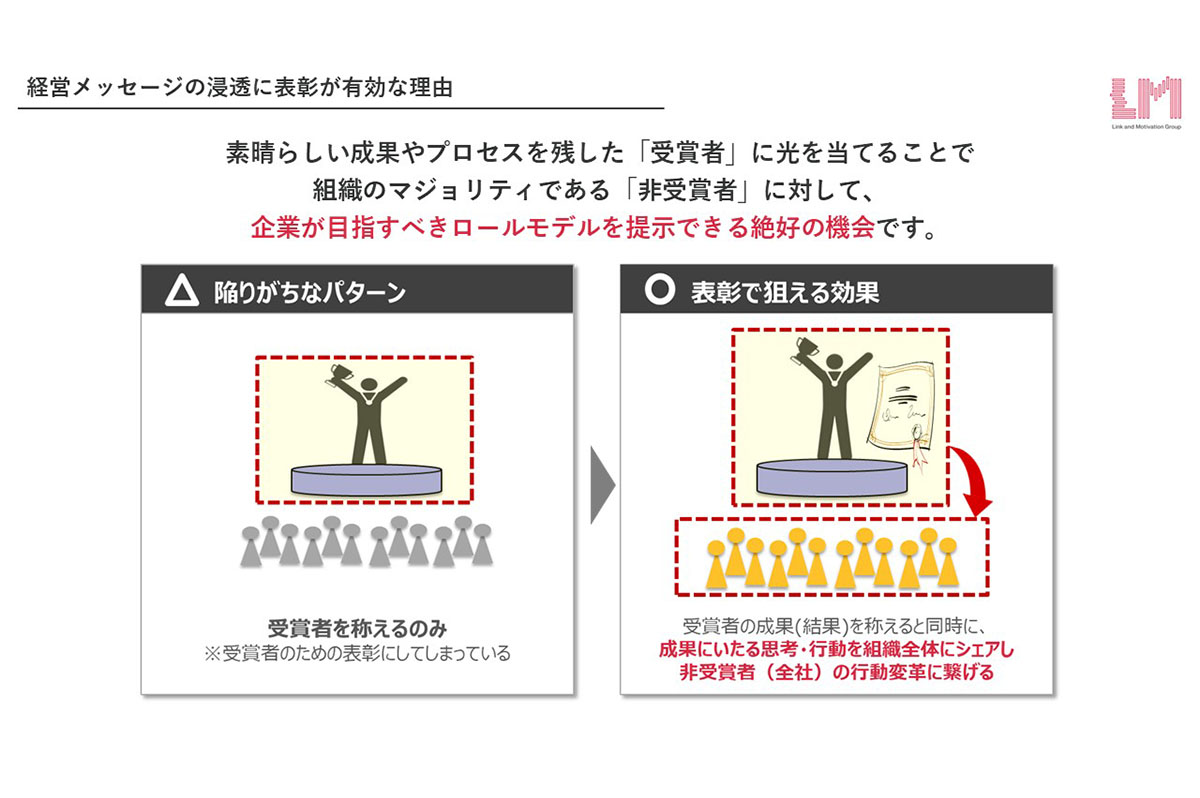

ただ、多くの場合、受賞者は全社員の約5%程度にとどまるのが実態です。この5%のハイパフォーマーが生産性を10%向上させるよりも、受賞してない残りの95%の方が1%でも行動変革したほうが、組織全体の力はより強くなっていくわけです。

つまり、表彰式において大切なのは、受賞者のためだけに実施するのではなく、表彰式をとおして”非受賞者”に何を伝えるかであり、そのための設計が求められています。このような背景から、最近では”開かれた表彰式”へと変容する傾向が見られます。先ほど触れた大和ハウス工業さんも、2023年から表彰式の参加対象を全社員へと変更しています。

――表彰式をとおして、企業側が社員に何を伝えたいかを考えることが大切なんですね。

林さん そうですね。表彰式そのものにこだわるだけではなく、表彰式の実施前から実施後までの一連の流れを含めて考えることが大切です。

“表彰式の実施前”で言えば、まず「何を賞賛するのか」を制度として適切に設計する必要があります。企業ごとの戦略や強みを踏まえた上で、どのような社員や行動を評価すべきかを明確にし、それに基づいた表彰制度にしなければなりません。

読者の皆さんにも具体的にイメージしていただきたいのですが、営業目標を150%達成したAさんと120%達成したBさんがいたとします。数字だけを見れば、Aさんを表彰することになるでしょう。ただ、もしAさんの働き方が組織に対して悪影響を与えていた場合、Aさんを表彰することは業績至上主義の企業であれば問題にならないかもしれませんが、「業績さえよければ何をしてもいい」という経営からのメッセージを社員に伝えることになります。

一方でBさんはAさんほどの個人成果を出していなくても、間接的に組織の生産性向上に貢献していたとすれば、Bさんを表彰することで「組織全体で戦っていくんだ」という経営からのメッセージを伝えることになります。

つまり、「どのような社員をロールモデルとするのか」や「社員に何を期待しているのか」という企業の考えと結びついた表彰内容にすることが重要です。

――”何を褒めるか”は企業によって異なるとは思いますが、参考までにどんなものが多いですか?

林さん 最近では、会社のパーパスを体現した社員を表彰したり、変化に対してチャレンジした社員を表彰する企業が増えています。建設業界ではありませんが、味の素さんは、表彰を通じて自社の大切な価値観を社員に伝えることで、目指す組織風土創りを行っています。

ユニークな取組みとして、百貨店などを展開する丸井さんは『Fail Forward(フェイルフォワード)賞』という、文字どおり「失敗を賞賛する表彰」を実施しています。これは、企業価値の向上を目指し、前例のないことにも果敢に挑戦する姿勢や、失敗を前向きに振り返って組織のナレッジとして蓄積する取り組みを評価するために実施されているものです。表彰制度を通じて、「失敗を許容し、挑戦を奨励する」企業風土の醸成につなげることが狙いとされています。挑戦そのものをを評価し、そして失敗から得た学びを社内で共有することで、組織の運動論を効果的に機能させています。

2024年問題や人材難といった外部環境の影響により働き方改革の推進が急務となっている建設業界では、より具体的な評価基準を設けて表彰する動きが加速しています。たとえば、大林組さんでは、2022年度に「働き方改革を推進した現場」として16現場を表彰したのに対し、2023年度は表彰数が98現場に増えています。表彰数の増加を見るだけでも、「現場の働き方を変えていこう」という経営からのメッセージが伝わり、働き方改革をより社内に浸透させたいという強い思いを感じます。

いずれにせよ、表彰式そのものが直接的かつ即座に業績へ影響を与えるわけではありません。ですが、目指すべきゴールの達成に向けて必要な行動に焦点を当て、それを促進・強化することを目的とした設計が、近年の主流となっているように感じられます。

褒め方のイメージは『プロジェクトX』

――”何を褒めるか”は分かりました。”どう褒めれば”いいのでしょうか?

林さん 受賞した事実だけでなく、受賞に至った理由や日々の取組みの内容なども伝えていることが重要です。イメージとしては『プロジェクトX』の短縮版のような形です。あの番組を見ると、出演者に感情移入しますよね。もちろん、あそこまで壮大なエピソードはないかもしれないですが、社員一人ひとりにもそれぞれのストーリーがあるはずです。それを表彰式を通じて全社員に共有することで、受賞していない社員も自分事として捉え、感情移入しやすくなります。また、日々の業務に活かせるヒントを得るきっかけにもなります。

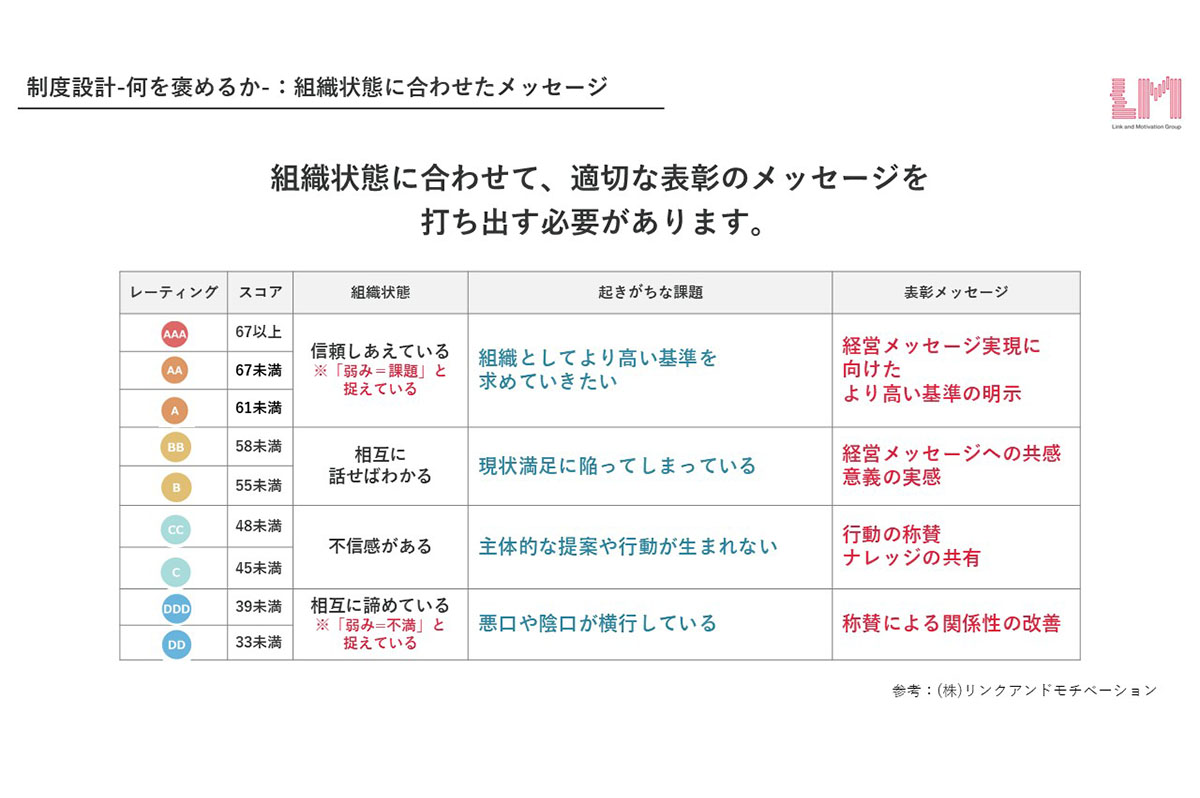

ほかにも、組織のエンゲージメント(※企業と従業員の相互理解・相思相愛度合い)の状態によって、伝える内容や伝え方が変わります。たとえば、上司から部下に対して「いつも頑張ってるから、これで身体でも癒してね」とマッサージ券をプレゼントしたとします。このとき、部下のエンゲージメントが低いと「この人はまだ私を働かせようとするのか…!」と意図しない受け取られ方をされてしまう可能性があります。つまり、双方向の信頼関係がない状態では、良かれと思った行動でも逆効果になってしまうことがあります。

そのため、表彰式においても組織のエンゲージメントの状態を正しく見極めて、何をどのように賞賛するかを慎重に設計する必要があります。エンゲージメントが低い状態では、まずは賞賛を通じてお互いの関係性を改善することが求められます。そして、エンゲージメントが徐々に高まるにつれて、「新たな行動を起こしたこと」自体を賞賛し、最終的には行動の結果や質に光を当てる段階へと移行していくのが理想的です。組織の状態を見ながら、先ほどお話した「ストーリー」を明確にすること、それらを組み合わせることが、表彰式を成功させる重要なポイントです。

また、「何を賞賛するか」にも関連しますが、企業が求める行動を社内に浸透させるためには、表彰式後の施策まで一貫して設計する必要があります。せっかく盛大に式を開催しても、その場限りで表彰の内容が忘れ去られてしまっては、意味がありません。

「ウチもあんな表彰式がしたい!」は逆効果になることも

――社内表彰式って考えなければいけないことが多くて大変ですね。

林さん そうなんですよね。先ほどお話したように、適切に設計しなければ、かえって逆効果になることもあります。さまざまな大手企業が「当社ではこんな表彰式を実施しています!」とプレスリリースを発表しており、実際に目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

それを見た経営者の方々は、「自分たちもあの会社のように実施したい!」と考え、立派で盛大な表彰式を開催することがあります。しかし、どんなに立派な式を開催しても、企業の状況や風土に合っていなければ、社員はその雰囲気に追いつけず、「今はそれどころではないのに…」と逆に冷めてしまうこともあるのです。

たとえば、業績が低迷している状況で、有名人を招くなど派手な演出を行うのは、企業の状況と合っていないですよね。私自身、前職で表彰式に参加するたびに、「自分には関係ないのに、忙しい中なぜ参加しなければいけないんだろう…」と感じ、むしろモチベーションが下がっていました。

「表彰式が盛り上がらない」という声をよくいただきますが、これは表層的な問題にすぎません。深層には社員の心情を捉えられていないことや、企業の状況や風土に合っていないことに問題があります。また、表彰式が社員にネガティブな影響を与えてしまう可能性もあるため、「自分たちもあの会社のように実施したい!」と表面的に模倣することは避けるべきです。

しかし、裏を返せば、社員の心情を踏まえたうえで適切に設計すれば、爆発的な効果を生み出せるのもまた事実です。

――演出面で気にするべきポイントは?

林さん 大別すると、受賞者自身になお一層頑張ってもらいたいのか、あるいは受賞者のナレッジを社員全体に共有したいのかによって、表彰式の演出や内容は大きく変わります。

前者はイメージしやすいと思いますが、高級なホテルでの開催など、受賞者の特別感を強調する演出が一般的です。

一方で、受賞者のナレッジを社内に広めたい場合、式の豪華さはそれほど重要ではありません。それよりも、受賞者のストーリーを伝えることや、受賞者本人の考えを言語化して話せる場を用意することがポイントになります。

――”ナレッジの共有”とは、どのように行えば?

林さん 重要なナレッジの多くは、ハイパフォーマーが無意識のうちに実践している行動や取り組みの中に含まれています。たとえば、「成果を出せた秘訣は何ですか?」と尋ねた際に、「特別なことはしておらず、普通のことをやっているだけです」と答える方がいますが、これは単なる謙遜ではなく、本人自身もなぜ成果を出せているのか分かっていない場合があります。

そのため、まずは受賞者自身に「なぜ成果を出せたのか」「どこにこだわっているのか」を認識してもらうことが重要です。そのうえで、それが企業全体で活用できる汎用的なナレッジなのか、あるいは特定の領域や部署に限定されたものなのかを判別する必要があります。全社的に使えるナレッジであれば、表彰式だけでなく、社員全員が読める社内報に掲載するといった方法が考えられます。また、特定の領域や部署だけが活用できるナレッジであれば、該当する社員に対してより具体的に伝えていくことが求められます。

これも先ほどの「企業の状況や風土に合わせる」という話と同様に、やみくもに全社に広げても効果的ではありません。「あの人の部署だからできることで、私には関係ないな」と捉えられてしまうと、かえってモチベーションを下げる要因になってしまいます。とくに、自身の努力が評価されていないと感じたり、表彰が一部の限られた人だけのものだと認識されると、不公平感が生じ、社員の意欲低下につながる可能性があります。そのため、受賞者のナレッジをどの範囲の社員に共通のものとして伝えられるのかを考えることが大切なポイントになりますね。

――表彰式って大手企業が派手にやってるイメージでしたが、小規模の会社でもやるメリットがありそうですね。

林さん むしろ小規模の会社の方が、日常的に距離が近いために気恥ずかしさから社員を賞賛する機会が少なくなりがちなので、効果は高いと思います。

“疲れている”建設業界にこそ、褒める文化を

――「ウチも効果のある表彰式をやりたい」と思い立ったら、何から始めればいいですか?

林さん これまでの話のまとめにもなりますが、そもそも「自分たちは何を大切にしているのか」を言語化できていない場合は、まず理念やビジョンの策定からはじめる必要があります。すでに理念やビジョンがある場合は、「何を賞賛するか」を明確にし、それに基づいた表彰制度を設計します。さらに基準が決まったのであれば、企業の状況や風土に適した演出を考えていきます。表彰式を成功させたとしても、それが一過性のものにならないように、その後の展開も考えることも重要です。どこに課題があるかによって、次にとるべきアクションは変わってきます。

――建設会社が表彰式を行うときに、どこに難しさがあると感じますか?

林さん 建設業界は、乗り越えなければいけない課題が非常に多い状況にあります。とくに、人材不足が深刻化し、2024年問題の影響で働き方の大幅な見直しが急務となり、変革が求められています。各企業がさまざまな取組みを進めていますが、現場で働く方々にとっては、平たい言葉で言うと「疲れている」感じがあると思います。いろんなことに取り組む必要があり、実際に取り組んでいるが、なかなか変化ができず効果も出ないといった疲弊感や閉塞感が広がっていると感じます。

だからこそ、表彰式を通じて「褒める」ことの重要性が改めて問われていると思います。たとえば、人材育成に対して「面倒だ」「負担が大きい」とネガティブに感じる人も少なくありません。とくに、建設業界は徒弟制度的な文化が根強く、「褒める」ことに慣れていない傾向があります。また、職人気質の方々は、自身の仕事を積極的にアピールすることが少ないため、適切に評価されにくい側面もあります。こうした取組みや成果を表彰によって評価することで、社員のモチベーションを向上させ、組織にポジティブなエネルギーを生みだすことができるでしょう。もちろん、その表彰式が企業にフィットしていることが前提となります。

さらに、副次的な効果として、社員の取組みを対外的に発信していくことで、「昔ながらの建設会社」というイメージを払拭し、企業の魅力を高めることができます。これにより、人材採用の面でも有利に働く可能性があるでしょう。

――最後に、表彰式を行いたいと考えている企業にメッセージはありますか?

林さん 「表彰式に効果はあるのか?」と考える方の多くは、おそらく業績表彰をイメージされているのではないでしょうか。しかし、表彰の本質は、単に業績を評価することではなく、会社として社員にどう成長してもらいたいのか、企業としてどのような未来を目指すのかを明確にすることにあります。この視点を意識することで、企業の風土や文化の活性化、さらには事業成長にも繋げることができると思います。

また、私は様々な企業の表彰式を支援してきましたが、受賞者のストーリーにはいつも感動させられます。とくに企業を支えるバックオフィスの方々の表彰に触れた際に「裏でこんなに努力している人がいる。この会社は素敵だな」と第三者の立場でも、強く感じることがあります。建設業界に限った話ではありませんが、表彰式はどうしてもフロントに立つ社員が主役になりがちです。しかし、企業全体を見渡すと、バックオフィスの社員の支えがあるからこそ、フロントの社員も活躍できるのは明らかです。だからこそ、表彰式を通じてさまざまな社員に光を当てる機会を創出していただきたいと思います。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。