BuildApp(ビルドアップ)で建設DXに取り組む野原グループ株式会社(野原弘輔社長)は、BIM設計-製造-施工支援プラットフォーム「BuildApp」から、施工プロセスの内装工事向けの「BuildApp内装 建材数量・手配サービス」を商用開始した。

最大の特長は、BIMで内装施工計画の時間価値を提供し、無駄を省いた資材管理で内装工事会社の資材発注などの業務を効率化する点にある。対象建材は、壁工事に関わる石膏ボードと軽量鉄骨下地材(LGS)から開始し、5年、10年後に多くの企業がより高い生産性を実現できるよう「BuildApp内装 建材数量・手配サービス」を通じて支援する。強みであるハブ機能、内装仕上工事とサプライチェーンに関する知見を生かし、建築プロジェクトでBIM化が遅れている内装仕上工事を情報マネジメントの観点から変革する第一歩を踏み出す。今夏には、「BuildApp内装 建材数量・手配サービス」をWeb化し、以降もWeb用機能を継続的に拡張していく予定で、BuildAppは今後、建具工事や躯体工事など他工種向けのサービス群の拡充を予定する。

内装仕上工事は、工期終盤の専門工事であり、前工程遅延のしわ寄せを受けやすく、工事会社は中小企業が多いため、従来業務への対応で余裕がなく、資金や人材の不足も加わり、デジタル化やBIM対応ができる企業は少ないと言われる。

「BuildApp内装 建材数量・手配」は、建材の数量をBIMから短時間で取得でき、建材数量の拾いや資料作成の手間を大幅に削減することが可能。アウトプットは全て2D図面をはじめとした、PDFやExcelデータで出力できる。実測支援ツールとプレカット建材納材で業務効率化を促進し、さらなる業務効率化を実現していく。

野原グループは、2月3日の商用開始を機に、同日に記者説明会を開催。野原グループ株式会社BuildApp事業統括本部統括本部長の髙阪 貴夫氏、CDO(最高デジタル責任者) BuildApp事業統括本部副本部長BuildAppサービス開発統括部統括部長の山崎 芳治氏、BuildApp事業統括本部BuildAppサービス開発統括部BA1部部長の平野 洋行氏、グループCSMO(Chief Sales and Marketing Officer)BuildApp事業統括本部副本部長BuildApp営業統括部統括部長の山梶 真司氏が出席し、「BuildApp内装 建材数量・手配」を解説した。

サプライチェーンの煩雑さが生産性を押し下げる

左から、野原グループ株式会社BuildApp事業統括本部統括本部長の髙阪 貴夫氏、CDO(最高デジタル責任者) BuildApp事業統括本部副本部長 BuildAppサービス開発統括部統括部長の山﨑 芳治氏、BuildApp事業統括本部BuildAppサービス開発統括部BA1部部長 平野 洋行氏、グループCSMO(Chief Sales and Marketing Officer)BuildApp事業統括本部副本部長BuildApp営業統括部統括部長の山梶 真司氏

髙阪貴夫本部長は冒頭、BuildAppのサービスの意義や建設産業での課題について次のように語った。

BuildAppが想定する建設産業最大の課題は、生産性の低さと指摘。製造業と比較としても3割低い実態だ。建設産業は国の基幹産業でありながら、サプライチェーンの複雑さに課題があり、そのサプライチェーンをつなぐ建設プロセスの情報分断に原因がある。労働集約型の建設産業では不経済が顕在化しており、その点が入職者にとって、魅力に欠けるとした。このような認識により建設プロセスの情報分断の解決が生産性向上につながり、BuildAppの開発を進める着眼点であった。そこで設計から施工までの建設サプライチェーンをBIMで変革し、統合することがBuildAppの試みだ。

野原グループ株式会社BuildApp事業統括本部統括本部長の髙阪 貴夫氏

建材商社としての野原グループは、工事会社、メーカーやゼネコンとの深くネットワークが構築されている。そこで具体的なプロセスを追求する点について、意見交換を進めているが、このようなネットワークが張り廻られていることも、BuildAppへのニーズに早くから気が付いた点といえる。

業界フロントランナーである野原グループの役割

BuildAppは、BIMを起点としたデータをもとに、設計から維持管理までの建設プロセス全体や、ゼネコン、サブコン、メーカーという関係者をつなぐ、「BIM設計-製造-施工支援プラットフォーム」である。今回の記者説明会をもって、BuildAppから、内装仕上工事向けサービスである「BuildApp内装」の「建材数量・手配」がスタート。今後も、顧客の様々な課題と要望を解決した最適なサービス群を今後とも展開する。

最初のターゲットは内装仕上工事、次に建具工事に

続いて、野原グループ株式会社 CDO(最高デジタル責任者)の山﨑 芳治氏は、ここ数年でのBuildAppの振り返りと、「BuildApp内装」を次のように解説した。

BuildAppのサービス概要は、ゼネコンが作成したBIMデータを起点とし、下流部分に流せるようにBIMデータを詳細化・分解化する。現場への使用では、自動積算・見積りからファシリティーマネジメントに役立つ竣工情報を連携するなど、あらゆるプロセスをBIMデータでつなげ、建設産業の各プレイヤーの生産性向上を目指す。この点について、山﨑氏は「時間価値を提供する」と表現。この”時間”とは、仕事をする時間と作業の間の時間の短縮を指すとした。

そのターゲットとして最初に選択したのは、「内装工事」と「建具工事」の2つ。ゼネコンがメインで躯体工事と設備工事のBIM化の検討は進められているが、後工程の内装仕上げや建具工事領域ではBIMが後回しになりがちだ。しかし、野原グループは建材商社として培ってきた分野であり、この2つの領域は得意分野であり、ゼネコンの要望ともマッチしている。建設プロジェクトのBIM一貫利用での、「建築プロジェクトでBIM化が遅れている内装仕上工事」を情報マネジメントの観点から変革するとの想いから、BuildAppは内装と建具のサービスからスタートする。

野原グループ株式会社 CDO(最高デジタル責任者)の山﨑 芳治氏

「スーパーゼネコン、準大手、中堅ゼネコン、地域の有力ゼネコンの一部はBIMを使用しているが、当面はこのあたりのゼネコンに採用を働きかけ、最終的には全ゼネコンにご利用いただくことを目指す。2030年には、BIMを取り巻く環境も大きく変わり、BuildAppを多くのゼネコンにご利用いただけることを期待する」(山﨑氏)

ただし、ほとんどの建設従事者はBIMそのものを扱うことは難しく、そこで野原グループやBuildAppが各ステークホルダーの間に立ちハブの役割を果たす。これまで建材商社で人と人との間に立ち、モノの流通で価値を提供してきた。今後は、従来通りの建材商社としての強みを活かしつつも、データを流通させることで、新時代に沿った価値提供へと変化する。

BuildAppの最初のターゲットは内装工事と建具工事

政府の動きでは、2026年春にBIM図面審査を開始。2029年春にBIMデータ審査の開始が予定されている。(一社)日本建設業連合会はBIM業務について、2025年には「スタイルの確立」、2030年には「スタイルの定着」を目指している最中だ。今後、想定される事象は、BIMの活用方法の考え方が確立され、2030年までには全工種でのBIM設計・施工が普及し、サプライチェーンなどのプロセス改革の進展などが予想される。

一方、野原グループは、2021年12月にBuildAppを宣言。その後テストケースを蓄積し、個別システム開発をリリース。今後はアップデートを継続し、システム間の連携や建設産業全体での標準採用を加速させていく。

「BuildApp 内装 建材数量・手配サービス」の全容

さらには、野原グループBuildApp事業統括本部BuildAppサービス開発統括部BA1部部長の平野 洋行氏が「BuildApp内装」の「建材数量・手配サービス」の全容を解説した。「Buildup内装」とは、内装工事プロセスの生産性向上をサポートするBIMのプラットフォーム。基本設計から施工フェーズで、内装BIMデータを活用し各種拾いの自動化や必要な情報の一括管理を実現する。今回は、その中でも、施工フェーズでのサービスで建材数量・手配をリリースした。

野原グループ BuildApp事業統括本部BuildAppサービス開発統括部BA1部部長の平野洋行氏

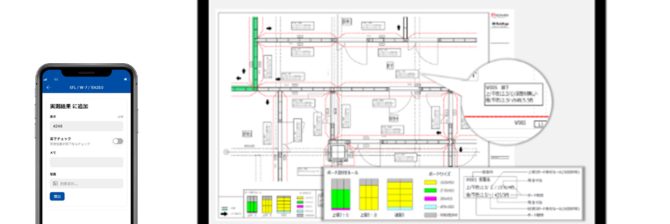

「BuildApp内装 建材数量・手配」とは、ゼネコンからBIMモデルを受領し、野原グループで処理を行う。次に実測値入力を行うスマートフォン対応のツールを工事店へ提供し、BIMと実測値データを用いて、正確な建材発注数量を算出。同時に、建材発注数量の帳票と揚重間配り計画書など、施工計画段階に利用できる帳票や図面などを工事店へ提供する。工事会社は、現場でのBIMツールの操作を必要とせず、BuildAppが工事会社とゼネコンのBIMを変換するハブの役目を担い情報処理を行うことで、現場で利用できるものを提供する。今回は、スマートフォン対応のツールであり、ネット環境が必要だが、現場の中にはインターネットに対応できないところもあるため、ローカルにも対応できるツールの開発を進める方針を示した。

「BuildApp内装」

従来の手法は、工事会社の番頭(営業トップまたは工事管理担当者)が2Dの施工図を用い、壁仕様の確認・色分けを手動で行い、図面で数量を手拾いし、工区ごとに集計し、数量を算出していた。算出した数量をもとに施工計画など打ち合わせ資料を作成し、他の工種間の調整を実施してきた。番頭は、この一連の建材数量出しの業務に1物件のなかで1/3ほどの時間を割いているのが実情。この作業を「BuildApp内装 建材数量・手配」を用いることで、この膨大な作業を委託でき、業務負荷の削減が実現する。その空いた時間を施工の納まりの困難な点や歩掛りを上げるために施工する壁の順番などの施工計画の業務にあてることで内装工事の生産性に貢献する。

建材数量・手配サービスの内容

野原グループは、内装施工へのBIM導入・活用からスタートし、今後とも機能拡張を続ける。今回のリリースは「BuildApp内装 建材数量・手配」であったが、現在、建具工事向けの開発も着実に進めている。また、サービスのサポート体制では、専門的な内容に回答できるサポート体制に着手。また営業的なサポートでは、BuildApp営業統括部で準備しており、カスタマーサポートの体制に向けて準備している。

「Buildup内装 建材数量・手配」を導入効果

今後のロードマップの中で、野原グループはどれほどの商機を獲得していくのであろうか。

「ターゲットとしていくのはBIMを取り扱うゼネコン。特にBIMを取り扱う物件をBuildupに任せてもらうことを目指している。これは各ゼネコンにとってBuildupが標準的に使われるツールとして認めていただくことが重要な視点になる。基本的にはゼネコンにご契約をお願いする。ただしケースによっては工事会社がお支払いする場合もある。メリットを授与する顧客が最終的にお支払いされることになる。料金体系についてはご利用されるサービス内容や範囲によって若干の変更はあるため、その案件ごとの見積形式になる。

次に、『Buildup内装 建材数量・手配』のほかにも追加のサービスを投入し、さらには建具などの工種も増やしていく。最終的には一つのBIMの中からサプライチェーンの解決を図っていく事業に目指す。2030年までに一つの完成形に持っていく予定だが、今回のリリースでまずは良いスタートを切れた」(野原グループグループCSMO BuildApp事業統括本部副本部長BuildApp営業統括部統括部長の山梶真司氏)

「全体像でいえば建設産業のプロセスの情報分断をつなげていくことが狙いで、本日のリリースは第一歩。具体論では、内装工事での情報をつなぐことによる効果として、内装工事会社での業務効率化、ゼネコンでは正確な建材手配による現場の業務負荷とコスト削減をご確認できるところまで開発は進展した。本日のリリースをもとに広める第一歩となった」(高阪氏)

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。