2025年6月、株式会社アネシスによる「MILJØ(ミリヨ)プロジェクト」が発表された。ノルウェー語で「環境」を意味する「MILJØ」を冠したこのプロジェクトは、雨水環境、土中環境、生態系保全を柱に、従来の分譲地開発をリジェネレートする試みだ。

発表会には、アネシス常務取締役の薮内真由美氏と、監修を務める九州大学大学院芸術工学研究院の木藤健二郎准教授が登壇。両氏は、熊本ローカルの課題とノルウェー発のグローバルな環境意識を融合させたMILJØという野心的なビジョンを示した。

本記事は、木藤氏と薮内氏の発言を軸に、アネシスという会社の特長、MILJØの独自性、または未踏性に触れながら、アネシス×九州大学が取り組むネイチャーポジティブな住まいへの挑戦について光を当てる。

熊本発の総合住宅企業 株式会社アネシス

MILJØ(ミリヨ)発表会資料より

アネシスは1994年に熊本で創業し、2024年に30周年を迎えた総合住宅企業だ。熊本市東部を中心に、注文住宅、分譲地開発、リノベーション、リフォーム、不動産事業を展開。福岡や佐賀にも事業を拡大し、グループ全体で「暮らしのすべて」を支えるサービスを提供している。2024年には、台湾に子会社「熊本未来股份有限公司」を設立。不動産情報の提供や契約支援を通じて、熊本と台湾の架け橋を築いている。

アネシスの家づくりは、顧客一人ひとりのライフスタイルに合わせた「オンリーワンのデザイン」が特徴だ。営業、デザイナー、現場監督がチームを組み、木目の勾配天井リビングやプライベートガーデン、造作洗面など、細部にこだわる。分譲地開発では、子育て世代が集まりやすいコミュニティ形成を重視。同時期に入居した家族が「住まいづくり同級生」として交流し、子どもたちの遊び場や防災・防犯の安心感を生み出す。グループ傘下の株式会社リリーフによる長期メンテナンスも強みで、入居10年後の満足度調査では90%以上が「満足」と回答する。

古くて新しい技術を取り入れた先例のない取り組み

MILJØ発表会冒頭、アネシス常務取締役の薮内真由美氏は、プロジェクトのきっかけについて、こう切り出した。

「熊本は、TSMCの半導体工場進出で急激な都市化が進む一方、阿蘇山の伏流水に支えられた地下水を守る必要がありました。特に、大規模開発の相談を受けた際、単に土地を切り開くのではなく、環境にプラスになる開発を模索したかったということがありました」。

TSMCの工場は大量の水を必要とし、熊本市の水道水は100%地下水に依存する。この水資源を保全するため、アネシスは九州大学の木藤健二郎准教授とのコラボを開始した。

薮内氏は「私たちは、農地を壊す側には回りたくないんです。作り手として、地域にプラスになるまちをつくりたいんです」と語る。MILJØに託したネイチャーポジティブへの憧れには並々ならぬものがあることがうかがえる。だとすれば、MILJØがアネシスのSDGsへの取り組みともリンクするのは必然だと言える。

それを裏付けるかのように、薮内氏は「社内で進めてきた環境活動や防災対策を、広く発信する機会は多くはありません。MILJØは、これらの『見えづらい良いこと』をブランディングを通じて伝える試みでもあるんです」と補助線を引く。

みどり豊かな環境が住宅や地域の価値を高め、持続可能な発展に貢献するという信念も原動力になっている。「みどりの環境が住宅の価値を高め、地域の持続発展性につながる。それがMILJØの目指すところなんです」。この発言から察するに、いわゆるグリーン投資も視野に入っているようだ。

土中環境改善のノウハウを持つ造園会社、古閑舎のチカラを借りる

アネシスは、住宅建築に関しては高い技術とノウハウを有するが、土中環境改善に関しては、必ずしもそうではない。外構工事に際しては、熊本阿蘇で創業100年の歴史を持つ造園会社、株式会社古閑舎のチカラを借りた。この点、薮内氏はこう話す。

「MILJØの外構工事に当たっては、古閑舎様にご協力いただきました。古閑舎様は、土中環境について長年取り組まれており、今回のプロジェクトを実践できた背景には、古閑舎様の実践的技術の蓄積がありました」

ネイチャーポジティブな日本伝統の知恵を応用

MILJØ(ミリヨ)発表会資料より

九州大学大学院芸術工学研究院の木藤健二郎准教授は、ランドスケープデザインと持続可能な環境設計を専門とする。ノルウェーで11年間、緑地都市空間や緑地での雨水管理の設計に携わった経験を持ち、2024年7月に九州大学に着任。MILJØでは、コンセプトの取りまとめとモデル住宅のデザイン監修を担当し、実務経験で得た根拠と地域の文脈との融合という試みにアタックした。

MILJØシステムを構築するに際し、木藤氏が提示した考えは、日本古来の技術に見られる土中の水のみちと、ノルウェーの雨水管理技術に見られる地表の水のみちを融合する考えだ。

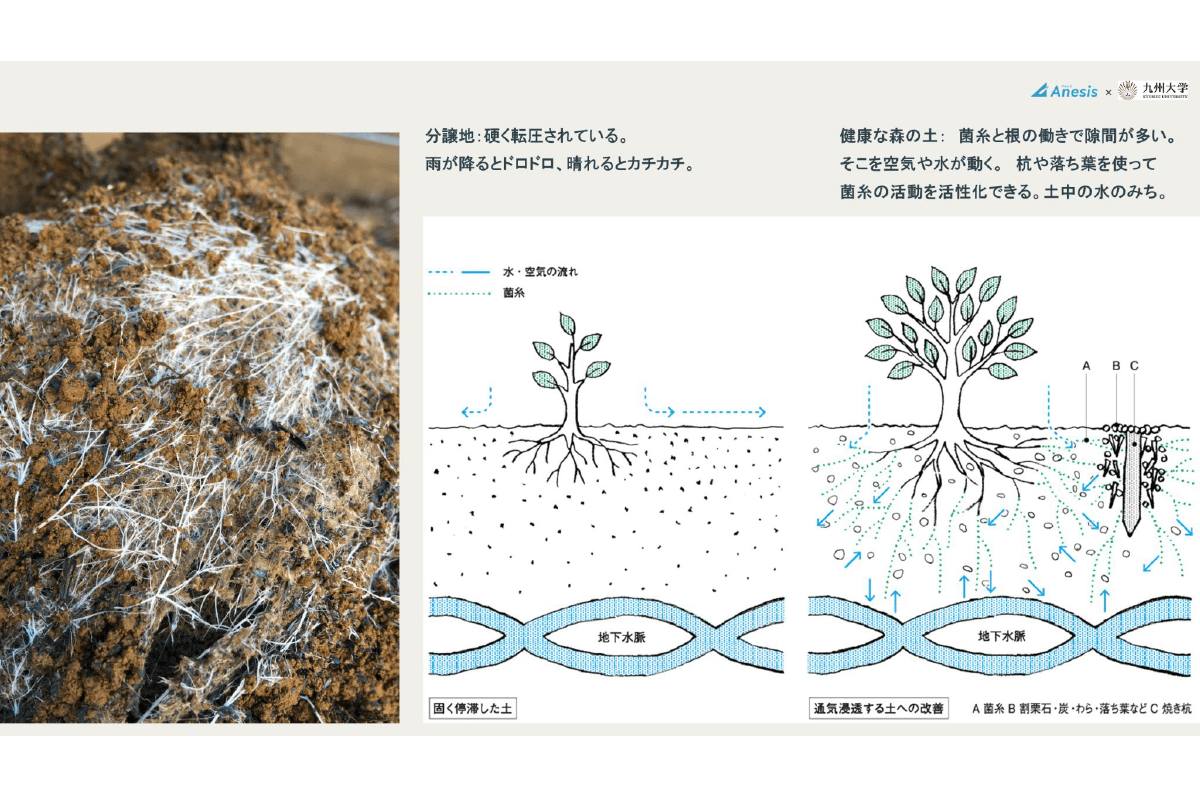

木藤氏は、古閑氏が用いる伝統的な土壌の浸透性を高める技術などを用い、これらを分散配置して水を導く手法をとる。プラスチックやコンクリートばかりに頼らず、木の杭や石といった自然素材を要所に活用することで、環境負荷を抑えることができる。「古くて新しいテクノロジー」は、ネイチャーポジティブという点では、現代のハイテク技術の追随を許さない存在だと言える。

木藤氏のMILJØシステムへの貢献は、熊本の土壌特性を活かした「地域適応型」の設計にも表れている。熊本は豪雨による水害リスクを抱える一方、地下水の涵養が生命線となっている。木藤氏と古閑舎は、日本古来の技術に着目し、木の杭や石を使った浸透層を採用した。

木藤氏は「日本の伝統的な土木技術は、現代で言うところのグリーンインフラに相当すると思います。熊本の土壌はもともと浸透性が高いですが、適切な管理でさらに効果を発揮します」と指摘する。

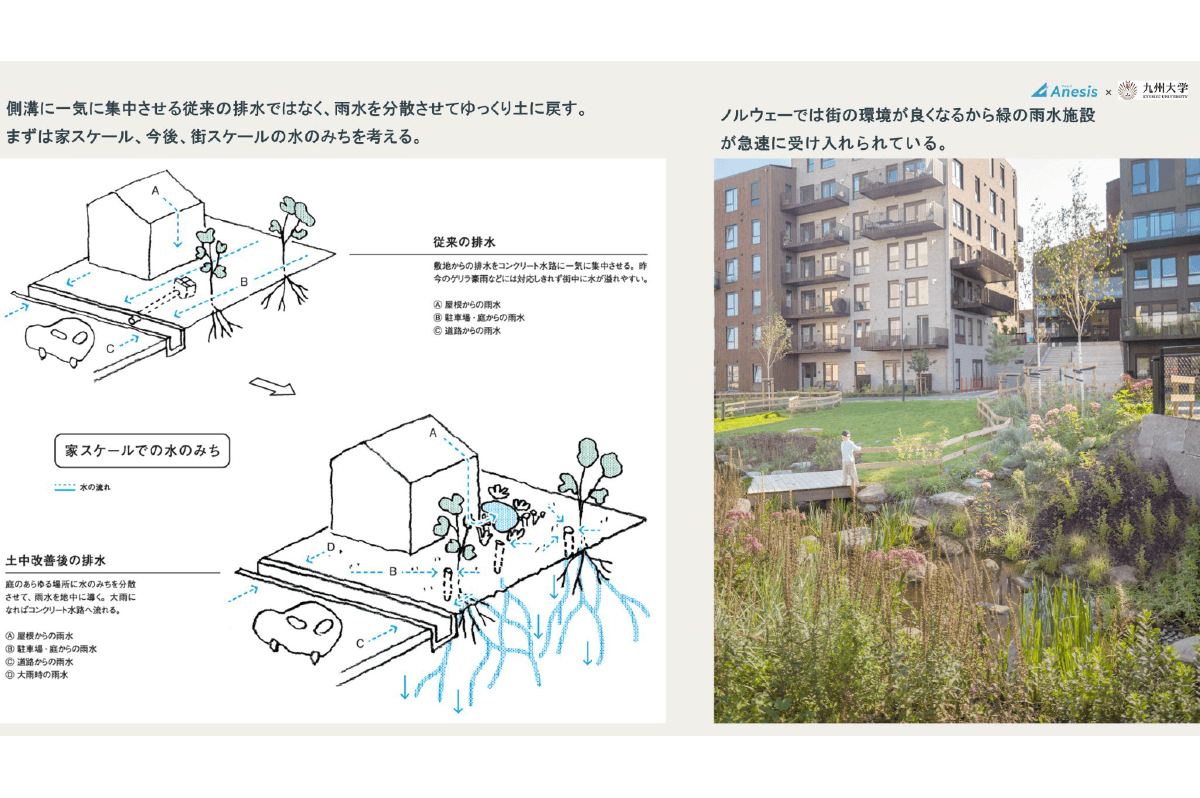

木藤氏のノルウェーでの経験も、MILJØに反映されている。ノルウェーでは、雨庭と洪水の流路を組み合わせたブルーグリーンインフラが普及し、緑地が水害対策と景観を両立していることを紹介した。MILJØでは、これを熊本の文脈に合わせて再構築した。たとえば、在来種の植栽と土壌改善・雨庭をかけあわせることによって、生物多様性と住民のウェルビーイングを高めるといった取り組みだ。木藤氏は、「日本の伝統技術は、グローバルなサステナビリティの文脈でも通用すると思っています」とチカラを込める。

3つの柱 土中の水のみち、地表の水のみち、まちスケール

MILJØ(ミリヨ)発表会資料より

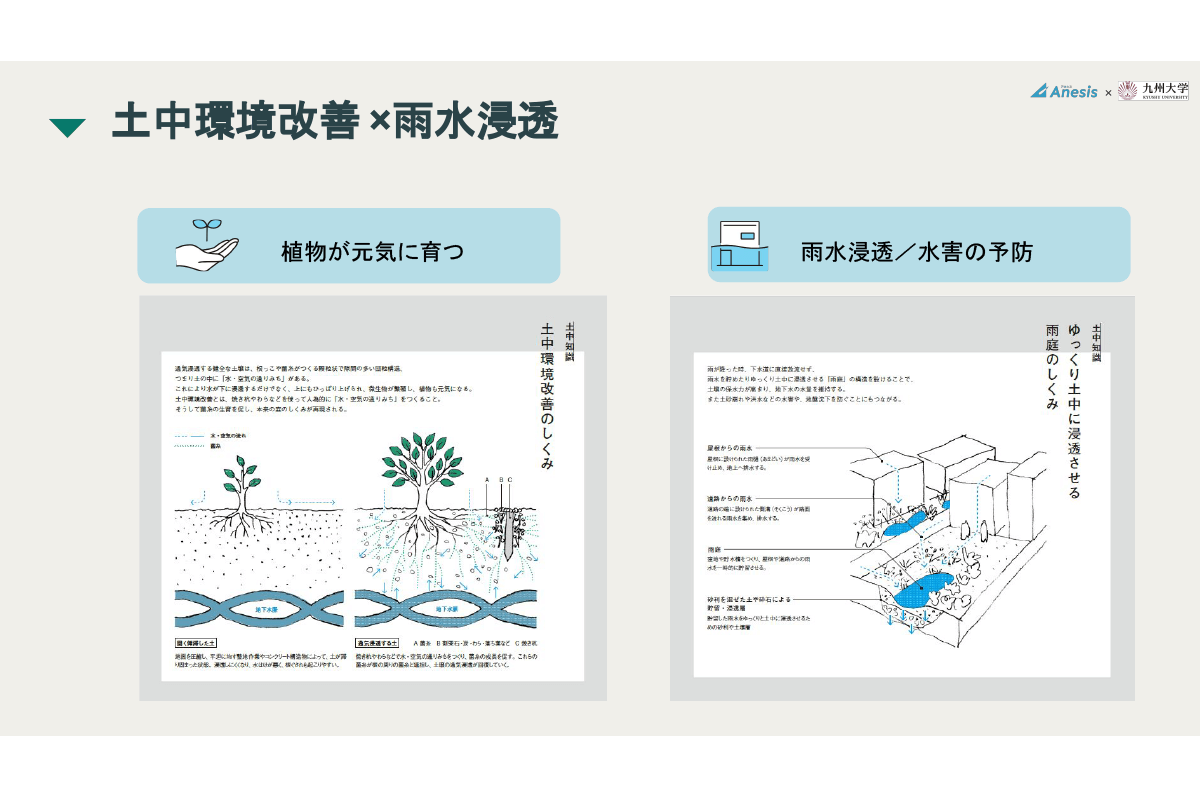

1.土中の水のみち 土のチカラを取り戻す

土中環境の改善は、MILJØシステムの柱の一つだ。

従来の開発では、硬く転圧された土壌のため、水が浸透しにくく雨が降ればドロドロ、晴れればカチカチになる。そのような土壌では植物が数年で弱ることが多い。これに対して健康な土壌では植物の根と菌糸の働きによって隙間の多い土壌ができて、そこを水と空気が動く。このような土壌では雨水がよく浸透し植物も元気だ。この働きを助ける土壌の改善が土中の水のみちだ。木の杭や竪穴に栗石を詰めたものに落ち葉などの有機物を絡ませる。そこが水と空気の動きのきっかけとなり菌糸が育ち、植物の根と連坦して土壌を改善していく。木藤氏は、「日本の古い土木では、土を『生き物』として扱っていました。MILJØは、その知恵を現代に蘇らせる試みでもあるんです」と話す。

MILJØ(ミリヨ)発表会資料より

2.地表の水のみち 伝統技術で水の循環を

雨水浸透の観点で見れば、MILJØシステムの核は、雨水を自然に還元する「分散型」の水管理に集約される。

従来の分譲地では、コンクリートの側溝や下水道といった排水システム網に雨水を集中させる「集中型」システムが主流だったが、昨今のゲリラ豪雨に対しては容量が足りないケースも多く、地下水の涵養を阻害した。これに対して、MILJØでは、木の杭、石、落ち葉による浸透層や雨庭を分散配置し、そこへ雨水を導き土壌にゆっくり浸透させるシステムを構築する。

MILJØ(ミリヨ)発表会資料より

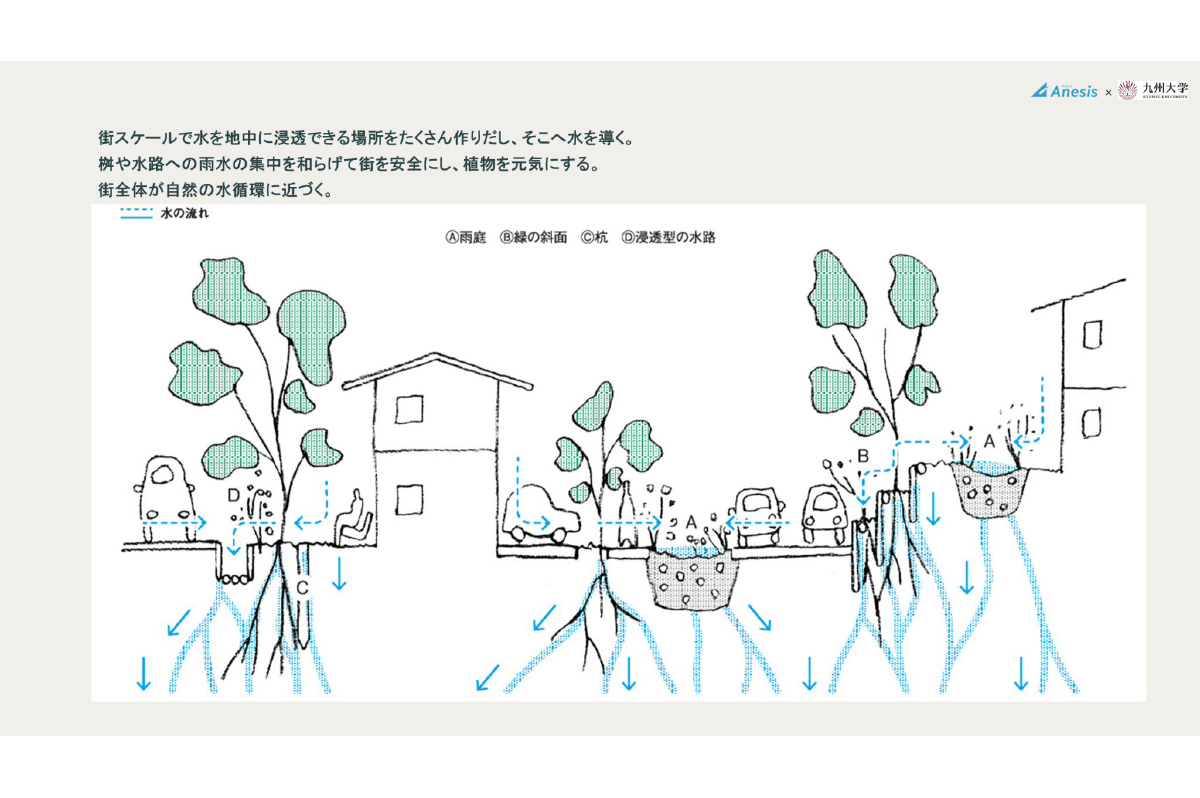

3.まちスケール まち全体で自然の水循環を

こうした取り組みをMILJØではまずモデル住宅で実装した。モデル住宅に用いた浸透層や雨庭に加えて、今後はまちスケールで浸透型の側溝、木の杭による緑の斜面などの土中の水のみちをつくれる場所を見つけて、そこへ水を導くための地表の水のみちを検討する。まちスケールでは勾配や土中の水のみちの配置などを、計画のできるだけ早い段階から検討することで、できる方策が広がっていく。