厚生労働省は、2025年6月1日から改正労働安全衛生規則を施行し、事業者の熱中症対策を罰則付きで義務化した。これは、近年の猛暑による熱中症労働災害の増加、とくに初期症状の放置や対応の遅れによる重篤化を防ぐための重要な法改正といえる。これにより、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することが必要になった。改正法のポイントは、熱中症の恐れのある作業を対象に、事業者に対し体制整備や措置の実施手順の作成などの具体的な熱中症対策を講じることを義務づけた点にある。

義務化に先立ち、大東建託(竹内啓社長)は、5月27日に都内で「大東建託の建設現場における熱中症対策のセミナー」を開催し、全国の2,000ヶ所以上で行っている建設現場での熱中症対策を解説した。建設業は屋外作業が多く、熱中症による死傷者数が最も多い業種だが、とくに2023年、2024年の夏は2年連続で観測史上1位の記録的な猛暑となり、今夏の平均気温も全国的に平年を上回ると予想される。

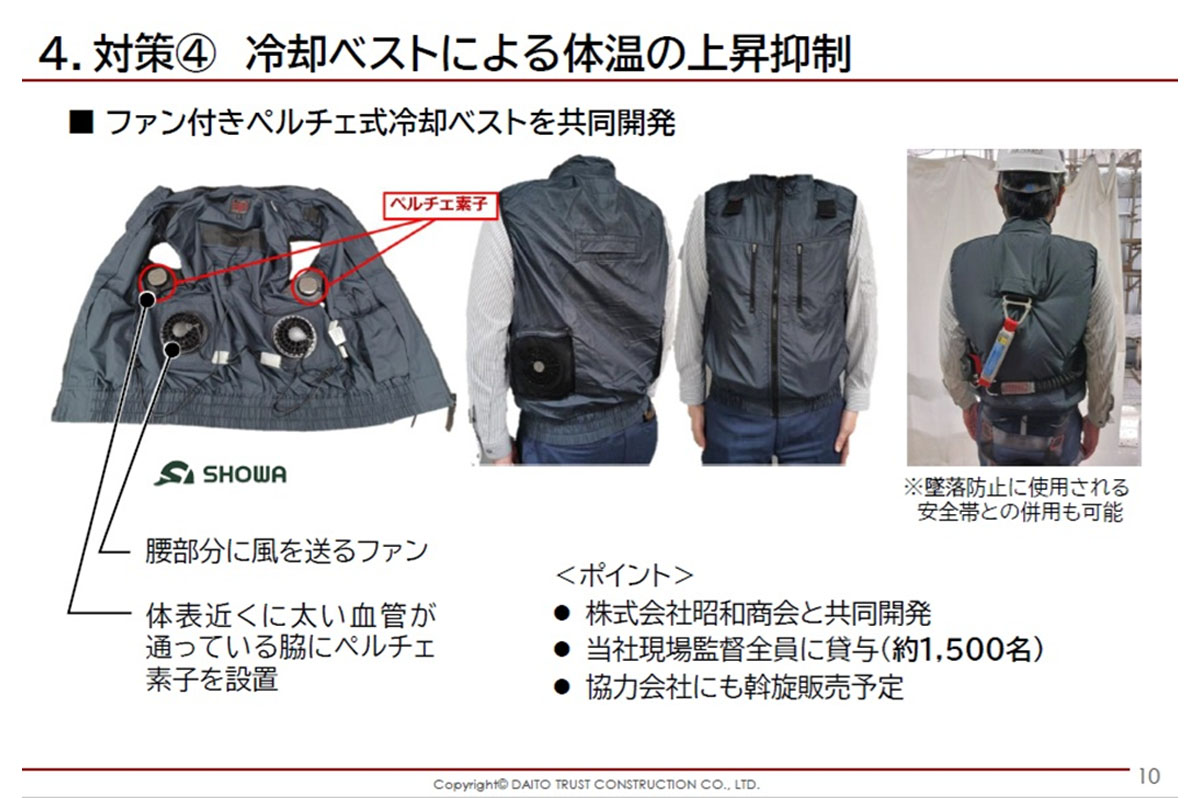

セミナーでは、大東建託と昭和商会(佐野修唯社長)は共同でファン付きペルチェ式冷却ベストを開発、自社の全現場監督約1,500人に対して貸与したことを発表した。大東建託の協力会社に対しても優先的な販売を行い、販売価格は3万円程度を想定し、協力会社には同社からの補助金などでより安く購入できるようにした。セミナーでは、大東建託安全品質管理部部長の榊原啓二氏が登壇し、解説した。

事業者の体制整備・手順作成・周知の実施がポイント

熱中症対策のポイントを解説した、大東建託安全品質管理部部長の榊原啓二氏

熱中症における労働安全衛生規則の改正は、暑さ指数(WBGT値)28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間超が見込まれる作業が対象になる。具体的な熱中症対策は、厚生労働省「職場における熱中症対策強化について」リーフレットよると、早期発見のための体制整備(初期症状の確認方法、報告体制の構築)、重篤化を防止するための措置の実施手順の作成(応急処置手順を明確化し、重篤化の防止)、関係作業者への周知(緊急時対応①②を関係者へ事前に周知)など、体制整備・手順作成・関係者への周知を義務化した。

※参考:「職場における熱中症対策強化について」 / 厚生労働省

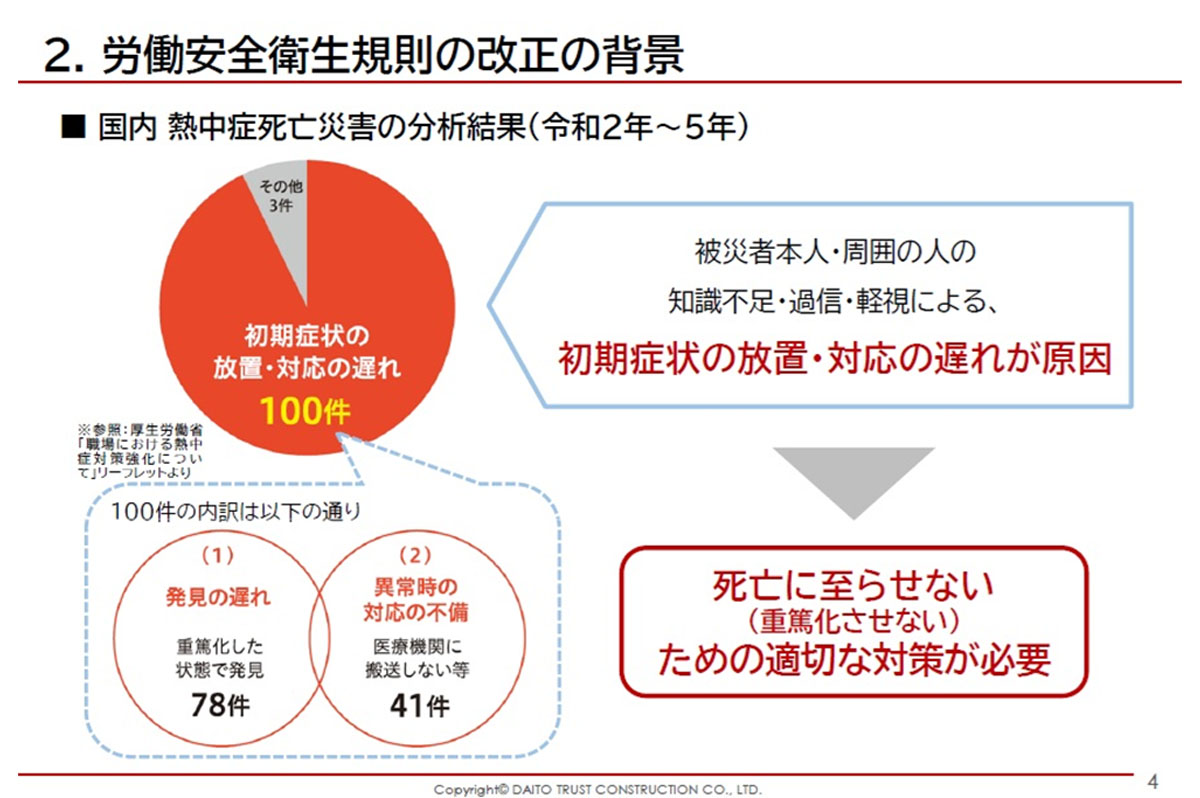

法改正の背景には、2020年から2023年にかけて国内の熱中症死亡災害を分析したところ、初期症状の放置・対応の遅れが100件発生し、その内訳では、発見の遅れにより重篤化したケースが78件、医療機関に搬送しないなど異常時の対応の不備などが41件あった(※原因は両方に重なっているため、合計件数は100件を超える)。

罰則では対象は事業者と明記されており、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されるが、大東建託としては協力会社の事業者にも周知し、そこで働く従業員に熱中症を発生させないことを両社で共通認識を持ち、進めていく。

労働安全衛生規則の改正の背景

なお、熱中症死亡災害は2023年では31人(2023年と同数)で内訳は、建設業(10人)や製造業(5人)で多く発生している。また、死亡者の7割が屋外での作業者で気候変動により今後さらに増加する傾向にある。とくに初期症状の放置・対応の遅れが原因と多いため、重篤化させない適切な対応が必要となる。

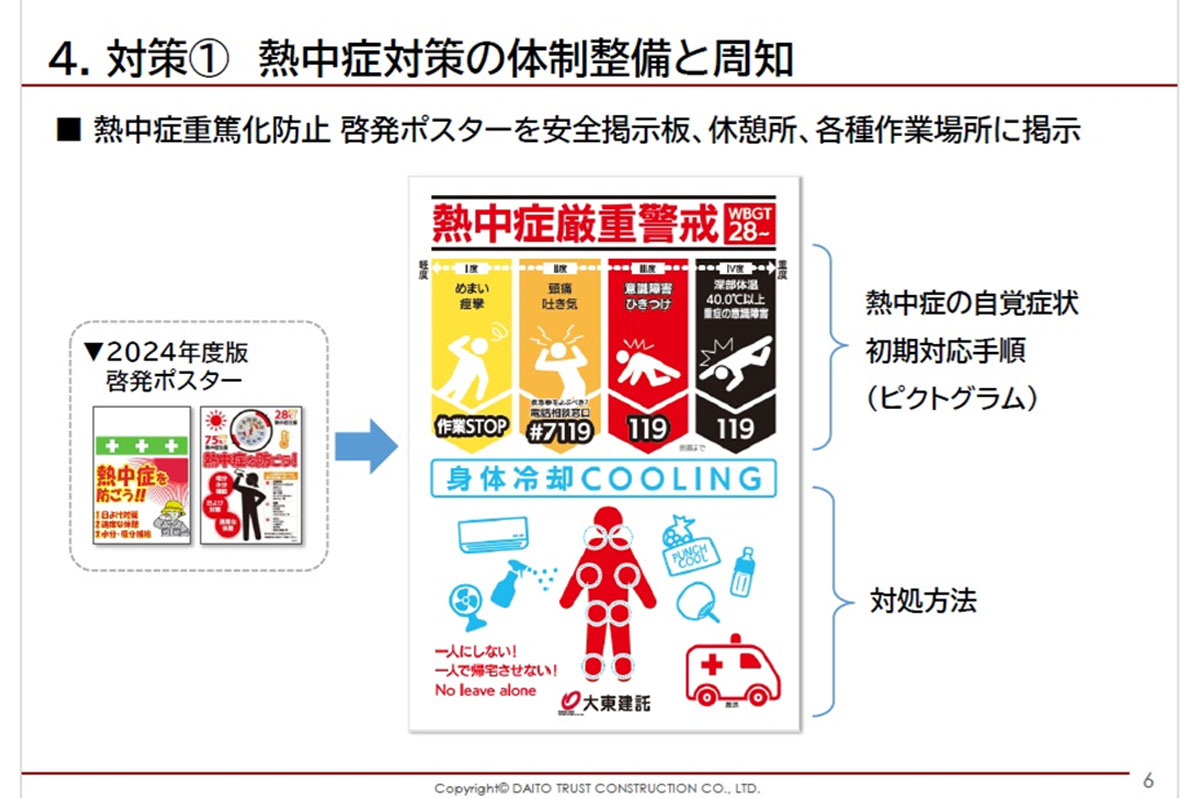

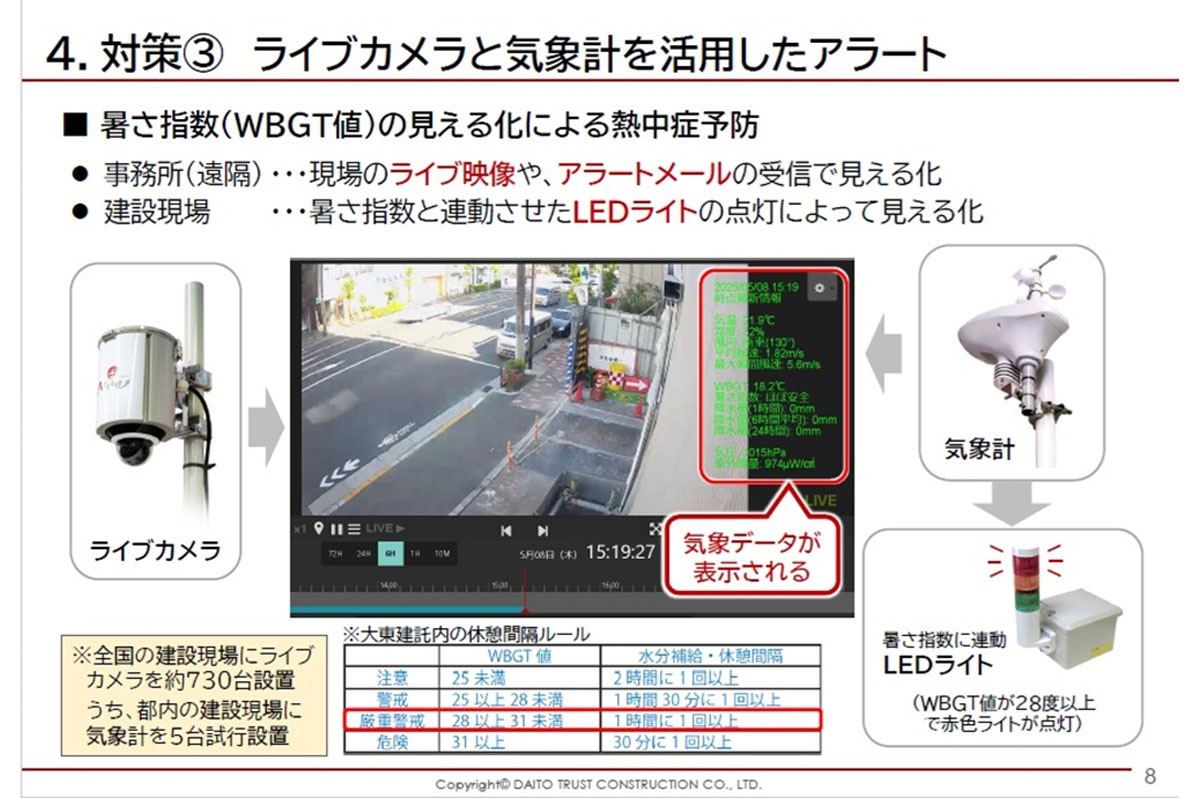

そこで大東建託での熱中症対策では、啓発強化、監視体制、予防対処の3点を示した。啓発強化では、①啓発ポスター(症状と対処方法についてピクトグラムを用いて説明)、②現場朝礼・昼礼での熱中症予防策の周知を徹底、③安全大会・災害防止会議など定例のキーパーソン会議で注意喚起、④暑さ指数上昇時にタイムリーに危険を知らせるLEDライトを設置の4対策を示した。次に監視体制では、①気象計の設置により、ライブカメラ映像に気象情報を加えて表示し、より精緻にモニタリングする、②異常検知時に管理者へアラートメールを送付する(本社と現場事務所)、③黒球式熱中症指数計の設置の3対策を提示した。最後の予防対処では、①ペルチェ素子搭載ベストの改良、②熱中症処置応急セット・熱中症対策備品を休憩所に常備、③冷水器・製氷機・送風機・スポットクーラー設置の推奨を強化、④大東建託独自ルールの休憩時間(1時間おきに休憩実施を推奨)を表示した。

最後の独自ルールの休憩時間について、工期への影響について質問があった。これに対して榊原氏は、「現状、工期への影響は出ていないものの、作業員の減少などの影響により、過去よりも工期は伸びている実情はある」と回答した。

ピクトグラムを使用した啓発ポスター

啓発ポスターは2024年度に改正し、熱中症の自覚症状、初期対応手順や対処方法を記載し、安全掲示板、休憩所、各種作業場所に掲示する。ポスターでは、めまいやけいれんが発生した時には作業を止め、意識障害やひきつけを起こした際には、119で救急車を呼ぶなどについてピクトグラム(案内記号)を用いて分かりやすく表示した。ピクトグラムを使用した理由は、現場には多数の外国人技能実習生も作業を行っている関係で、すべての作業員が分かりやすく対処できるように配慮した。熱中症の初期対応では身体を冷やすことが重要なため、クーリングの場所や内容を明確にしたデザインとした。

啓発ポスターを安全掲示板などに掲示

ライブカメラ、気象計と暑さ指数に連動するLEDライト(WBGT値が28度以上で赤色ライトが点灯)を設置し、暑さ指数が危険水域に入ると、気象データは赤く点滅する。ライブカメラは、2017年から順次導入し、稼働している約2,000現場のうち、約730台を設置し、うち都内の建設現場には気象台とLEDライト5台を試行的に設置中だ。ライブカメラの映像は本社や現場事務所でもモニタリングが可能で、本社にはテレビモニター3台あり、常時730台の映像が順次流れている。現場の異変があれば現場監督がリアルタイムで確認できるようにするなど、現場の安全管理を徹底している。外出時でもスマートフォンで映像の確認が可能だ。

ライブカメラと気象計を活用したアラート

本社・現場事務所でライブカメラのモニタリングが可能に

「2025年度にこの5台を検証した結果、効果をしっかり確認し、2026年度には全国の主要な地域に設置を検討していきたい」(榊原氏)

どのような効果を確認するかについて榊原氏は、「設置した現場の作業員に対してヒアリングし、パトライトが回った時の現場の作業員の反応を確認したい」と回答した。

ファン付きペルチェ式ベストを共同開発

このほか、ファン付きペルチェ式冷却ベストを昭和商会と共同開発し、現場監督全員に当たる約1,500名に貸与したことを発表した。ファンの中に風を送り、汗の蒸発を促し、非加熱で身体を冷やす。今回は、ペルチェ素子をわきの下に取り付け、わきの部分は多数の毛細血管が流れているため、血液を効率的に冷やし、効果的に体温を冷やす。このベストは、墜落防止に使用されるハーネス型の安全帯との併用も可能だ。協力会社にも販売を開始したが、時機を見て昭和商会が、外販も検討する。

ファン付きペルチェ式ベストを昭和商会と共同開発

このような取組み以外でも以前からの熱中症対策も引き続き行う。現場に黒球式熱中症指数計を設置し、気温や湿度をデジタル表示。製氷機・冷水器・送風機を置いているが作業員からは好評の声が上がっている。このほか現場にクーリングのスプレー、ミネラルウォーター、塩アメ、応急セットなどを常備する。

さらに現場の作業員からは、「早期の休憩所の設置」を求める声があったという。現場が始まった際は休憩所が置かれていないためだ。そこで大東建託ではクーラーも設置しているコンテナハウスを現場に手配している。賃貸住宅の施工が多い大東建託は、スポットクーラーが中に入る小型の休憩所も用意し、協力会社に対しては安価で提供する。

なお、2024年度での大東建託の建設現場での熱中症発生状況は休業4日以上が9件、休業4日未満が33件、休業なしが3件で重篤化はゼロ件で、過去5年間でも熱中症による重篤化はゼロ件であった。

素晴らしい!

でも本当に必要なのは現場で作業する人たちでは?

連投もうしわけない

昼休憩長くしたりして仮設のシャワー設置とかどうですかね?

土木の現場が遠い場所は無理かもしれませんが…。

洗濯乾燥機設置すればなお良いw