高知県の海岸線は、太平洋に面した美しい砂浜と豊かな生態系で知られる一方、気候変動による海面上昇、台風の激化、そして深刻な海岸侵食に直面している。これらの課題は、地域の防災や観光、さらには生態系の保全に大きな影響を及ぼす。

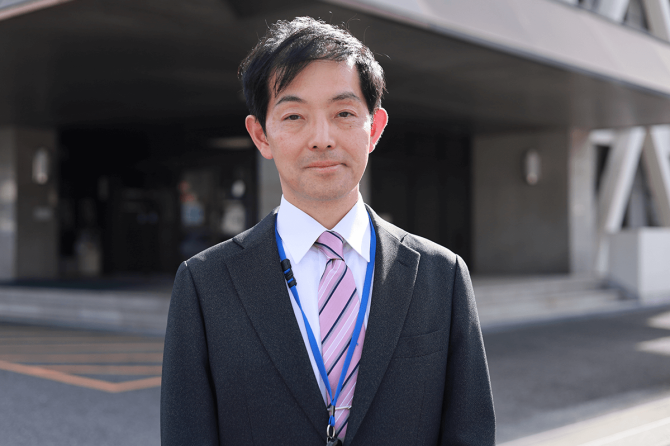

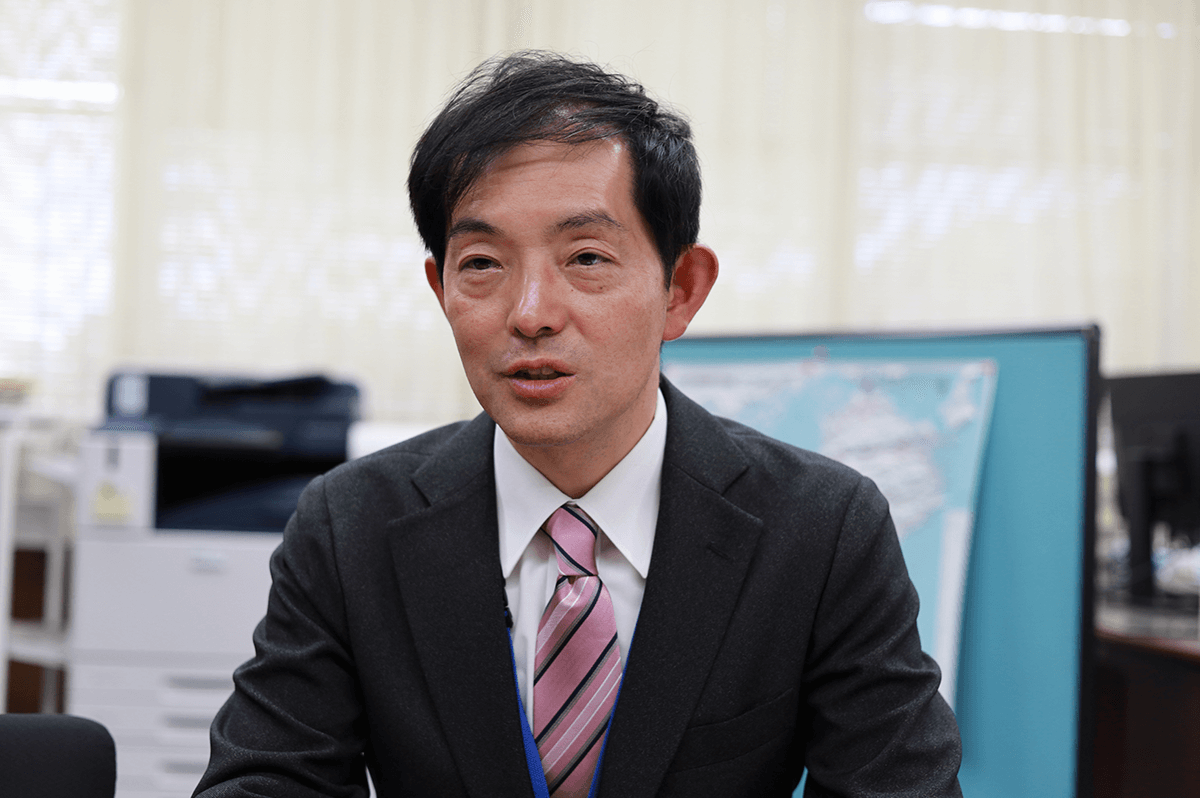

国土交通省高知河川国道事務所の渡邊国広所長は、海ガメの研究者から転身した異色の経歴を持ち、15年にわたり海岸と河川管理の最前線で活躍してきた。本記事では、渡邊氏のインタビューをもとに、高知の海岸・河川管理の現状、気候変動への対応策、そして地域と共生する河川づくり、海岸づくりの可能性を探る。

研究者から行政へ 海ガメ研究の知見を活かす

渡邊氏のキャリアは、一般的な官僚とは一線を画す。東京大学海洋研究所で海ガメの産卵環境、遊泳生態、集団遺伝学を研究し、博士号を取得。ポストドクターとして数年間活動した後、30歳を目前に安定した就職先を求めた。「研究者を目指していたが、博士号取得後の就職は大学のアカデミックポストに限られ、競争が激しかった。どこでもいいから入れるところに入ろうと決意した」と渡邊氏は振り返る。

2009年、国土技術政策総合研究所(NILIM)の公募採用に応募し、採用された。選考の背景には、渡邊氏の海ガメ研究で培った知見があった。海ガメは砂浜で産卵するため、砂浜の環境変化に敏感だ。静岡県や徳島県のフィールドワークを通じて、砂浜の生態系と海岸保全の関係を深く理解していた渡邊氏は、「海岸の環境に関する研究実績」を求めるNILIMの募集要件に合致した。「海岸管理なら、自分の知識を活かせると思った」と語る。

NILIM入所以降、渡邊氏はサンドパックを活用した浸水対策や、砂浜の自然環境を活かした防災技術の開発に注力。特に印象に残るのは、宮崎海岸でのサンドパック導入だ。海外では実績があったが、日本では初の試みだったため、耐久性や設計基準を一から構築する必要があった。「袋材の耐久試験や布の強度基準を定め、手引きを作成して現場に導入した。この一連のプロセスは、新技術を現場に適用する醍醐味を教えてくれた」と渡邊氏は語る。

自然の防災機能強化のための砂浜回復、グリーンインフラ

高知河川国道事務所が管轄する海岸事業は、土佐市から南国市にかけての海岸侵食対策が中心だ。気候変動による海面上昇や台風の影響で砂浜が急速に失われており、渡邊氏は「砂浜の回復を通じて自然の防災機能を強化する」ことを重視する。従来のコンクリート構造物による硬直的な防護ではなく、砂浜や植生を活用した「グリーンインフラ」を推進。砂浜は波のエネルギーを吸収し、侵食を抑えるだけでなく、観光資源や生態系保全にも寄与する。

現在、事務所は土佐市から南国市までの範囲で砂浜回復事業を進めている。具体的には、侵食された砂浜に土砂を供給し、自然の海岸線を再構築する取り組みだ。さらに、香南市の海岸では、堤防の耐震化が不十分なため、国直轄事業として予算要求を進めている。「南海トラフ地震はいつ起きてもおかしくない。県の予算だけでは対応が難しいため、国が主導して迅速に進める必要がある」と渡邊氏は強調する。

グリーンインフラの一例として、渡邊氏は砂浜の重要性を挙げる。「砂浜は自然の防波堤だ。波のエネルギーを吸収し、背後の集落を守る。コンクリート構造物に頼らず、砂浜を回復させることで、防災と環境保全を両立できる」と語る。また、砂浜の回復は海水浴場の魅力向上にもつながり、地域の観光振興に貢献する。事務所は、県や市町村と連携し、砂浜の管理や清掃活動を住民参加型で進める計画も検討中だ。

河川と海岸の連携 総合土砂管理というアプローチ

渡邊氏が特に注力するのは、河川と海岸の連携だ。高知の仁淀川や物部川は、海岸に土砂を供給する重要な役割を担う。しかし、上流のダムに土砂が堆積し、下流や海岸では土砂不足が深刻化している。「河川と海岸の両方を管轄する当事務所の強みを活かし、総合土砂管理を推進したい」と渡邊氏は語る。

総合土砂管理とは、川の上流から下流、海岸まで土砂の流れを一元的に管理するアプローチだ。例えば、ダムに溜まった土砂を下流や海岸に計画的に供給することで、砂浜の再生や河床の安定化を図る。「上流では土砂が溜まりすぎて困り、下流や海岸では足りなくて困っている。このミスマッチを解消できれば、河川と海岸の両方でメリットが生まれる」と渡邊氏は説明する。

しかし、土砂の動きは複雑だ。「濁水に含まれる土砂量や、どのタイミングでどれだけ流出するかは、現在の技術では完全には把握できない」と渡邊氏は認める。事務所では、ダムの上流から土砂を試験的に供給する実験を行っているが、物理的なメカニズムの解明にはさらなる研究が必要だ。「土砂の粒径や流出条件によって挙動が異なる。シルトのような細かい粒子は水と一緒に動くが、大きな礫は予測が難しい」と語る。

気候変動への対応 流域治水2.0とダム再編

気候変動は、河川管理にも大きな影響を与えている。渡邊氏は、仁淀川と物部川については、気候変動の影響を踏まえた「流域治水2.0」を推進中だ。これは、河川本体の対策に加え、県や市町村と連携して田んぼダムや森林管理といった流域全体の治水策を統合する取り組みだ。「田んぼダムは、農地が雨水を一時的に貯めることで洪水を軽減する。技術的な効果算定は国が支援し、市町村の計画を後押しする」と渡邊氏は説明する。

田んぼダムの導入には、地域住民の協力が不可欠だ。事務所は、農家や自治体と連携し、田んぼダムの規模や効果をシミュレーションする技術支援を提供。「どの程度の規模でどれだけの効果があるかをデータで示すことで、導入のハードルを下げる」と渡邊氏は語る。また、特定都市河川の流域に指定された地域は、国の補助を活用した市町村の治水対策や、雨水浸透を阻害する開発の制限が強化される。これにより、洪水リスクの低減が期待される。

さらに、上流のダム再編も課題だ。物部川上流の永瀬ダムなど3つのダムについて、改良や再生の計画を検討中。「気候変動による降雨パターンの変化に対応するには、ダムの運用見直しが不可欠。具体的な計画はこれからだが、洪水調節機能を強化する必要がある」と渡邊氏は指摘する。