建設業の働き方改革を牽引する「週休2日促進工事」

建設業界に課された2024年4月からの時間外労働上限規制、通称「2024年問題」。この規制は、長時間労働が常態化してきた建設業界の働き方を見直す大きな契機となる一方で、工期やコストへの影響が懸念されてきた。

このような状況下で、国土交通省および地方整備局等において実施した官庁営繕工事における「週休2日促進工事」の最新報告があった。とくに注目されるのは、単に工期全体での週休2日ではなく、全ての月において週休2日を確保する「月単位の週休2日」の達成状況である点だ。これは、工事期間全体で帳尻を合わせるのではなく、毎月コンスタントに週休2日のペースを維持することを目指すものだ。

これにより、労働者は計画的に休暇を取得でき、特定の月に過度な労働が集中することを防ぐことができる。2024年4月から始まった時間外労働の上限規制の趣旨に合致する、実質的な働き方改革と言える。

国土交通省は、建設業における働き方改革を推進するため、平成30年度から労務費補正などの試行を伴う「週休2日促進工事」を実施してきた。そして「2024年問題」の適用開始を踏まえ、2024年度からは、より厳格な「月単位の週休2日」の取組みを推進している。これは、現場の作業員が年間を通して安定した休日を確保できるよう、月ごとの週休2日を徹底するという、これまで以上に踏み込んだ目標設定だ。

今般、この「月単位の週休2日」に取り組んだ営繕工事のうち、2024年度に完了した工事の取組状況がまとめられ、その詳細が公表された。

参考:国土交通省 報道発表資料「令和6年度は85%以上で月単位の週休2日を達成!~営繕工事における「週休2日促進工事」の取組状況について~」

成功の鍵は「対話」と「計画」

報告によると、2024年度に完了した28件の「月単位の週休2日」促進工事のうち、24件(85.7%)で目標が達成されたという。

さらに、詳細な内訳も示されている。発注区分別では、電気設備工事と機械設備工事はそれぞれ4件中4件(100%)、5件中5件(100%)と完全達成。建築工事も19件中15件(78.9%)と高水準だった。また、工事の種類別では、新築工事が1件中1件(100%)達成、改修等工事も27件中23件(85.2%)と、多様な条件下での達成が確認されている。

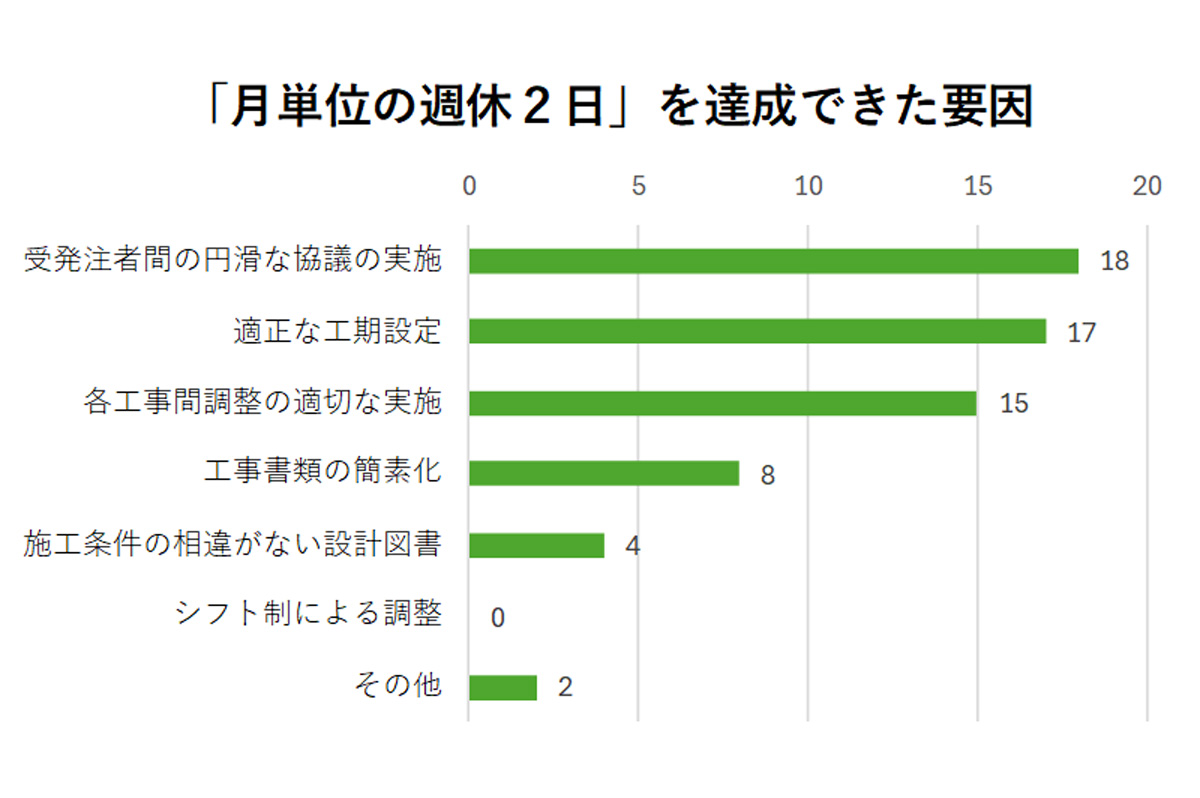

アンケート調査からは、この高い達成率の要因が明確になった。最も多く挙げられたのは「受発注者間で円滑な協議が実施されたため」(18件)だった。これに続き、「適正な工期設定がなされたため」(17件)、「各工事間調整の適切な実施」(15件)、「工事書類の簡素化」(8件)などが挙げられている。

上位に並んだのは、いずれも発注者側の主体的な関与が不可欠な項目だ。具体的には、「工期に余裕があった」「工事に関する協議への回答が迅速だった」「書類作成が簡素化された」といった声が挙がっている。これは、発注者と受注者が密接に連携し、余裕のある工期設定や現場間の調整を適切に行うことで、休日確保が可能になったことを示している。たとえば、休日でなければ作業が困難な内容以外は平日に実施できるよう事前調整を行うなど、柔軟な対応が成功に繋がった具体例も報告されている。

これは、「週休2日」という目標を単に受注者に課すのではなく、発注者自らが「どうすれば実現できるか」を考え、環境を整備した結果によるもので、とくに、利用者がいる中で工事を進める「執務並行改修」において、休日にしかできない作業と平日にできる作業を丁寧に切り分け、施設側と調整したという事例は、官庁営繕工事が率先して業界の模範を示そうという強い意志の表れとも言える。

残された課題と今後の改善策

一方で、100%達成には至らなかった背景には、建設業界が抱える構造的な課題が見える。「月単位の週休2日」を達成できなかった4件の工事についても分析が行われたが、その要因としては、「執務並行改修で、施工上の制約が大きいため」や「作業員等が休日施工を望んだため」といった回答があった。

施設を利用しながら改修工事を行う場合、停電作業や来庁者への影響を考慮すると、休日作業が物理的に不可避となるケースが存在する。この点について国土交通省は、工事発注前の「案件形成段階」から施設利用者との調整を十分に行うとしている。また、作業員が収入減を懸念し、休日出勤を希望するケースがあるという点は、建設業界が長年抱えてきた労働慣行と報酬体系の課題を浮き彫りにしている。この課題の解決には、労務単価の引き上げといった処遇改善とセットで改革を進める必要がある。

国土交通省は、これらの課題に対し、今後も継続的に改善を図る方針で、とくに、「公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく発注関係事務の運用に関する指針」の改正を踏まえ、今年度からは工期中の「全ての週」における週休2日の確保に向けた取り組みを推進している。

発注者には、これまで以上に計画段階からの緻密な調整能力が、そして業界全体には、働く人が安心して休めるための所得保障の仕組みづくりが、これまで以上に強く求められていくことになるだろう。

参考:国土交通省「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)について」