株式会社長谷工コーポレーション(熊野聡社長)と日本コントロールシステム株式会社(大原秀一郎代表取締役)は、「長谷工版BIM」(※1)と、日本コントロールシステムの無人化施工支援センシングシステム「G-Earthwork」を組み合わせ、マンションの根伐(ねぎり)工事で測量担当者不要での施工を実現し、作業人員の50%削減を達成した。今後、長谷工コーポレーションの施工の建設現場での本格的に運用する。

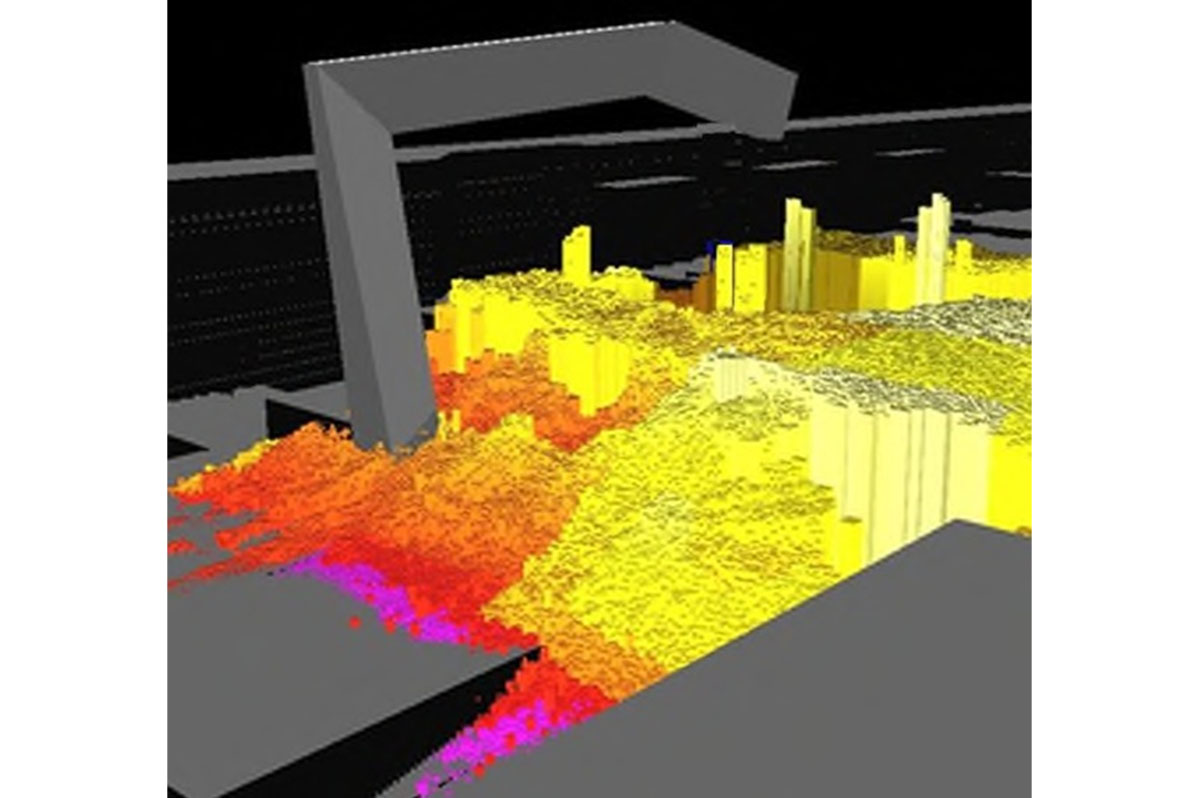

従来の根伐工事は掘削機のオペレーターと測量担当者の2名体制で行うが、掘削作業が完了した箇所と施工図に差異が出ると再度掘削作業を行う必要があった。今回採用する「G-Earthwork」は、LIDAR SLAM(※2)によりリアルタイムに掘削機の位置と地形の変化を計測できるシステム。GPSを使用しないため、都市部など衛星の捕捉が不安定な場所でも問題なく運用でき、より精度の高い計測が可能だ。

また周囲の地形の観測結果を3次元的にマッピングして、3次元モデルと重ね合わせることができる。掘削機の運転室内に設置しているモニターに、3次元観測結果と長谷工版BIMの3次元建物モデルを重ね合わせた図が掘残しや掘過ぎがわかるように色分けして投影される。これにより測量担当者が不要で施工ができ、掘削の手戻りも防げることから掘削作業時間が30%削減されるほか、作業精度の向上にも寄与する。

株式会社長谷工コーポレーション建設部門執行役員の原英文氏は、「現場での導入では、ヒューマンエラーがほぼなく、現場監督が重機のオペレーターから携帯電話で呼ばれる回数も少なくなった。重機を使用する協力会社はレベルを測る測量担当者一人を削減し、さらには周囲に作業員がいないため、接触事故も防止でき、安全性も高まった。当面は、マシンガイダンスでヒューマンエラーの防止を目指していきたい。また、マンション工事だけではなく、データセンターや倉庫工事でも導入可能だ」と語る。

今回は、長谷工コーポレーションの原英文氏と日本コントロールシステム株式会社3Dプロファイリングユニットリーダーの清水大樹氏に話を聞いた。

※1 長谷工版BIM・・・長谷工独自のマンションに特化した3次元建物モデル。

※2 LIDAR SLAM(ライダースラム)・・・レーザーにより観測した3次元データにより自己位置認識・マッピングを行う技術。

「コンバス」シリーズのDNAからBIMへの発展

――まずは「長谷工版BIM」について解説をお願いします。

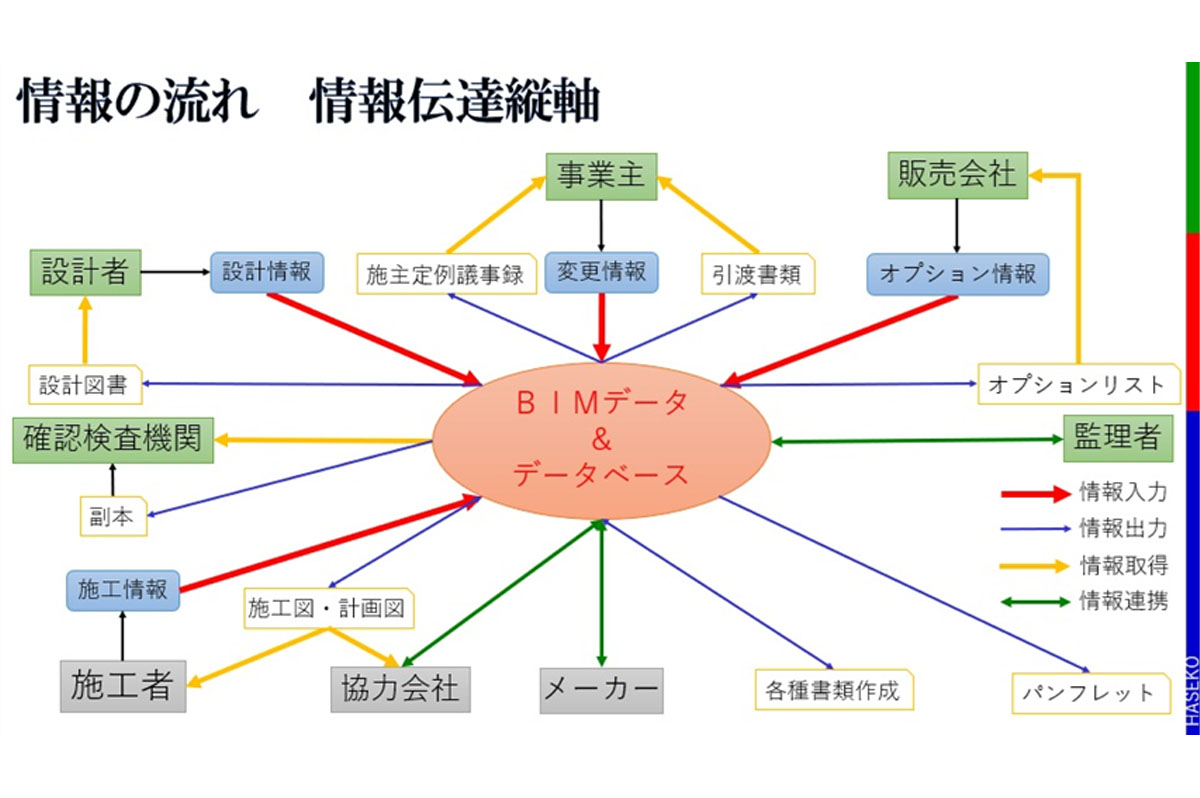

原英文氏(以下、原氏) 現場では、現場監督に対して事業主、建築確認の第三者、販売会社、協力会社・メーカーからの質問が集中し、負荷が掛かっている現状があります。そこで、当社ではこれらの情報を、たとえば設計者は設計情報を、事業主は変更情報を、施工者は施工情報を、BIMデータやデータベースに入力・集約を目指しています。

建築に関する情報をBIMデータやデータベースに集約し、現場監督の負荷を軽減

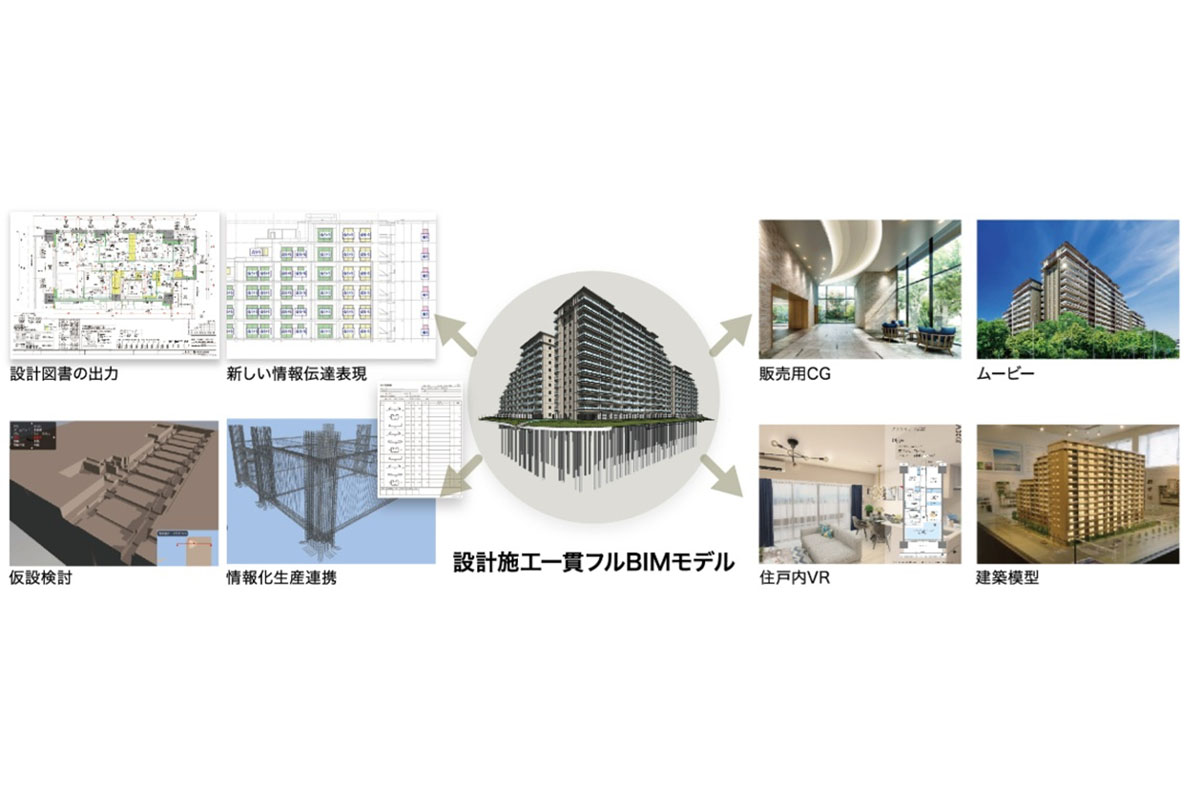

とくに長谷工版BIMの特長としては、施工者が設計着手段階から建物のおさまり、具体的にはタイルやALCタイルの張り、施工で実施する際の窓の変更などを決めています。設計と施工の一貫したBIMモデルを展開しており、長谷工版BIMは設計段階から前倒しで施工BIMモデルをともに作成するイメージです。

そのため、メーカーからは設計段階で製作図情報を、確認審査が必要なエレベータなどの情報をBIMモデルに入力していただきます。躯体でのおさまりは設計の初期段階に確認するため現場での承認作業は従来より削減されています。

設計施工一貫フルBIMモデル

――設計と施工で一気通貫でのBIM導入はハードルが高いという声も聞きますが、実現した背景は。

原氏 長谷工コーポレーションは設計施工の比率が高く、かつマンションに特化している点が大きいです。当社では”施工の生産性を設計が考慮している”という歴史が脈々と受け継がれています。株式会社長谷川工務店時代の1973年には、民間で初めてマンションの設計施工のシステム化を実現した「コンバス」シリーズを生み出し、企画設計から建設、保守までをカバーする生産性の高い標準設計システムを開発し、マンションの普及に大きな役割を果たしました。そのDNAから長谷工版BIMが生み出されたと言えます。私も入社当時から過去の諸先輩方が築いた土台をもとに走り続けてきました。

マンションの設計施工のシステム化を実現した「コンバス」シリーズが今なお、長谷工コーポレーションのDNAとして受け継がれている

また、長谷工コーポレーションの関連会社である株式会社長谷工設計は、もともと設計図書と施工図を描くオペレーターが集まった会社で、同社メンバーがBIMモデルを作成しています。設計と施工の両方を理解しているメンバーが揃っており、設計図書の入力、躯体図、内装の木工図を同時に描けるため、不具合が発生しにくいことも要因かと思います。2021年にはマンション工事でのBIMによる設計施工100%体制を構築し、品質・生産性の向上や意思決定の迅速化、多角的な設計を実践しています。

――ここまで一気にBIM導入が進展したきっかけは?

原氏 社長を歴任した池上一夫代表取締役副会長が、2009年4月に設計部門エンジニアリング事業部の事業部長を務めていたときのことですが、ある展示会で「アメリカでは、BIM活用により3次元で設計図を描き、それぞれの建設部材の情報を組み込む」という話を聞き、その場で「当社にはBIMが必要だ」と決断したそうです。当時、私は施工分野の担当でしたが、同期の設計部門の堀井常務から「一緒にやろう」と誘われ、BIMが一気に進んだ歴史があります。

現場監督と専門工事業者との打ち合わせが容易に

――長谷工版BIMを運用して、現場での反応はいかがでしょうか。

原氏 BIMモデルは長谷工設計が作成を担当し、現場はその成果物を活用しているため、とくに混乱もなく、むしろ2次元図面よりも3次元モデルでの作成の要望が高いです。あるデベロッパーが開発した賃貸マンション工事では、設計事務所から曲線美を強調したデザインを提起いただいたのですが、これを2次元図面では表現できませんでした。この案件では鉄骨メーカーもBIMを採用していたため、パネル加工メーカーに対しては、2次元図面を用いずBIMデータで発注することができました。

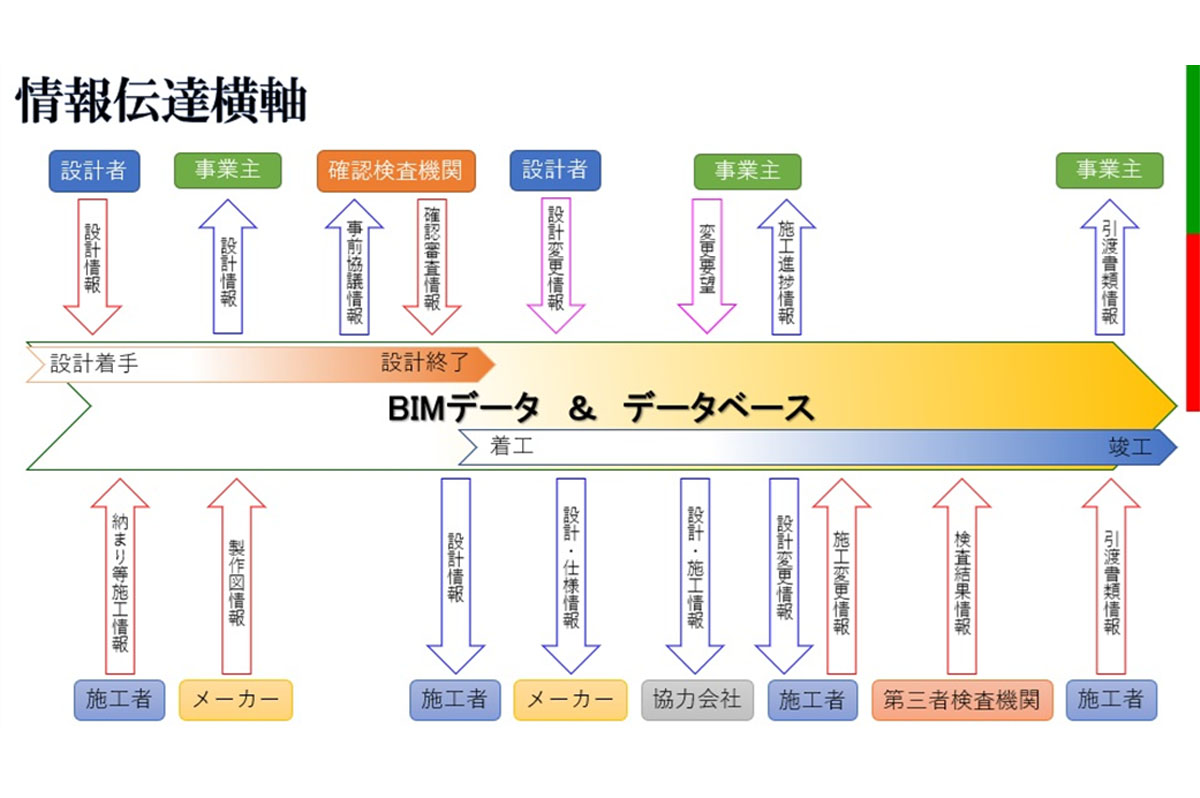

横軸から見たBIMデータとデータベース

――現場での打ち合わせもスムーズに進んでいるのでは。

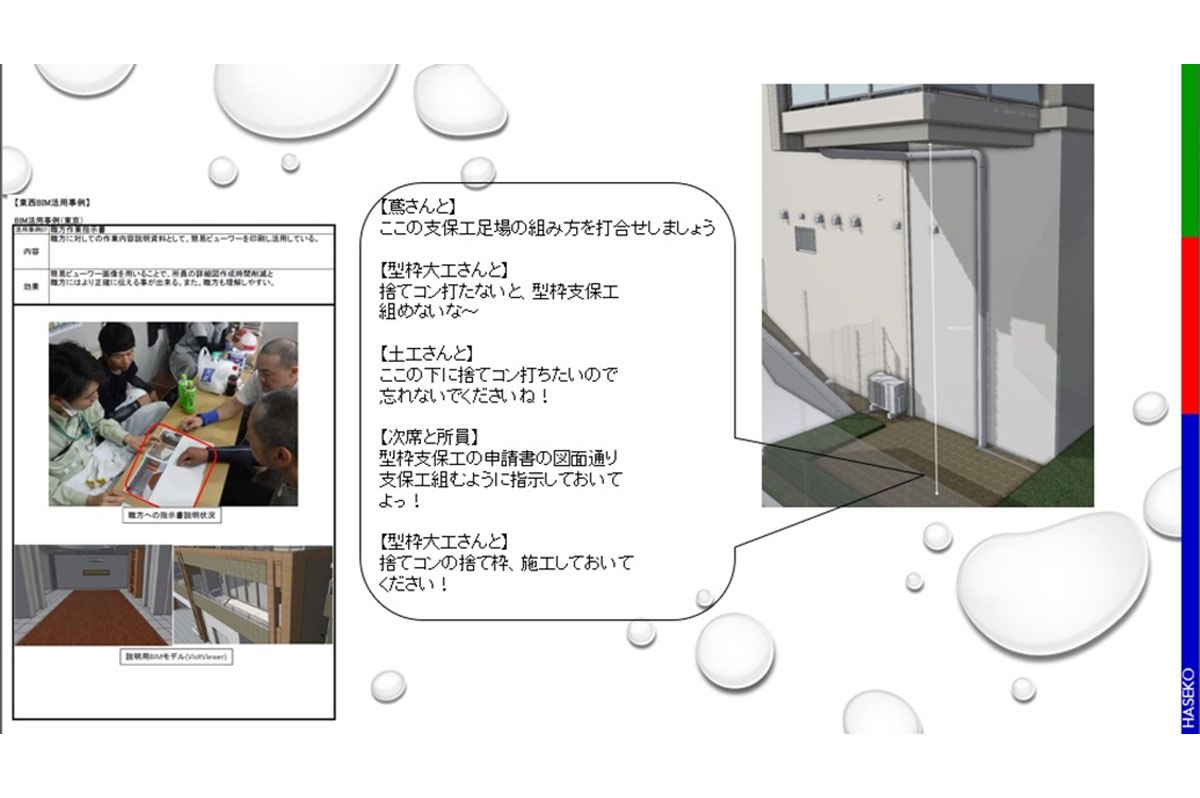

原氏 打ち合わせの際も、現場監督は3次元のBIMを切り出して変更要望を設計者に提案します。設計者も2次元で変更点を提案されるよりも3次元で変更した方が理解しやすいです。また、BIMビューワを専門工事業者にも開放し、スマートフォンで見られる環境にあるのですが、型枠大工が鳶に対して「下に捨てコンを打たないと型枠支保工が組めない」などの具体的な打ち合わせも容易になりました。昔であれば現場監督が気付かなければそのまま進行していたのですが、今は現場の打ち合わせがスムーズに進んでいます。

現場での打ち合わせ進行がスムーズに

また、エレベータメーカーのBIMモデルも入っているため、現場での打ち合わせ時は形状、外壁などが確認できるため、こちらもスムーズに進みます。なお、写真の中で図面を確認している現場監督(※下記写真)はエレベータのBIMモデルと図面の整合性が合致しているかを調べている様子です。色などのEVの仕様についてはEVメーカーのアプリで確認しています。

エレベータのBIMデータと現場監督が図面との整合性を確認している

BIMとサッシメーカーの生産システムのデータを連携

――最近はどのような取組みが進展していますか?

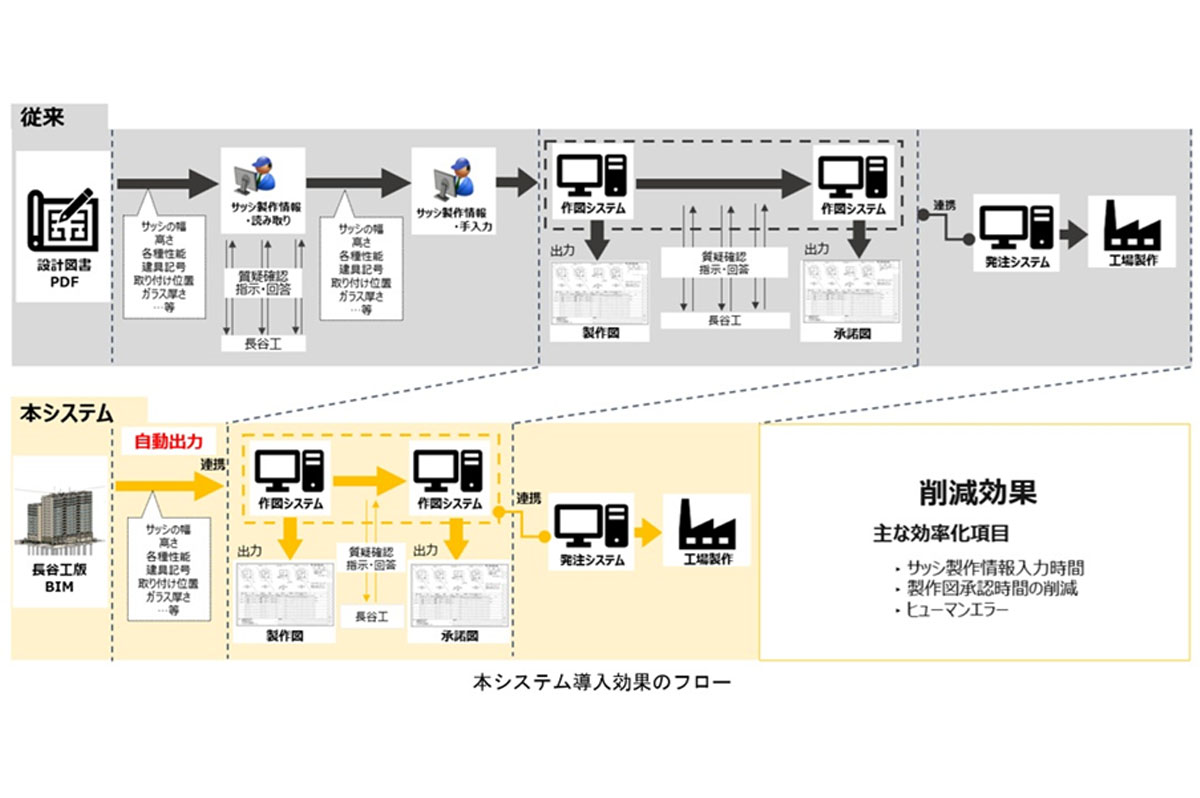

原氏 2023年3月に、マンション建設でのアルミ製サッシ生産の業務省力化を目指し、三協立山株式会社、不二サッシ株式会社、株式会社LIXIL、YKK AP株式会社のサッシメーカー4社の協力を得て、長谷工版BIMとメーカー各社の生産システムをデータ連携するマンション用「アルミ製サッシ生産システム」の構築をリリースしました。同システムでは図面を廃止し、BIMデータで工場の生産ラインをつなぐことを目的としています。取付工事で図面を使用しているため、現場ではまだ、紙を使用していますが、数年後には紙を完全に廃止する可能性があります。今はこののほか、キッチンと洗面化粧台、ユニットバスでも仕組みを構築中です。

これまでのアルミ製サッシの生産は、当社からメーカー各社に設計図書(紙面または電子化情報)を提供し、メーカー各社はこのデータを設計作図システムに手入力しており、データ入力や製作図の確認・承諾などに非常に労力が掛かっていましたが、2020年に設計領域で長谷工版BIMが100%導入できる体制が整ったことに伴い、長谷工版BIMを活用したメーカー各社とのデータ連携システムの構築検討を行い、メーカー各社と共通で利用できるシステムの構築に至っています。

サッシメーカーなどのデータを連携へ

――他にはどのような活用をしていますか?

原氏 現代は、昔のように「オレの背中を見て覚えろ」という時代ではなく、また現場で失敗しながら覚える時代でもありません。ですので、BIMで間違った配筋を故意に示し、BIMモデル上で配筋検査のテストも行っています。

都心部のマンション工事で発揮するLIDAR SLAMの真価

根伐作業中のようすと掘削機に取り付けた機材

――そして、この長谷工版BIMと組み合わせることとなった日本コントロールシステムの「G-Earthwork」について教えてください。

清水大樹氏(以下、清水氏) 日本コントロールシステムは2004年頃から、リアルタイムで周辺の状況を3D的に認識する製品の開発を続けてきました。当初は自動運転やサイネージをターゲットとしてきましたが、2010年代からLIDARSLAMを本格的に活用した施工支援システムを提案しています。「G-Earthwork」で実現している、LIDAR SLAMに基づく3D形状計測の大きな特色は、リアルタイムで施工の進捗や適切さを確認できる点です。オペレーターは、重機に乗りながら周囲の地形を確認しつつ施工を行うことができます。

3Dで計測した施工状況とBIMの3Dモデルを重ね合わせながら、施工できるため、溝が寄れている、掘削量が不足しているといった問題も即座に把握できます。従来、このような掘削作業では土工が付いてレベルを測る必要がありましたが、重機のオペレーターだけで施工を実施できるようになりました。

操縦者から見た作業中のモニター画面

――今回はマンションの根伐工事へ導入されましたが、長谷工版BIMと「G-Earthwork」を組み合わせたシステムは今後汎用的に導入していく方針ですか?

原氏 建築は現地に合わせて、人間の判断で掘削しなければならない箇所があります。図面にない配管や都心部であれば埋蔵文化財が出るケースもあるからです。「G-Earthwork」の活用によって、重機オペレーターは安心して作業ができますし、現場監督も図面上で理解できない箇所があるとよくオペレーターから呼ばれていたのですが、この現場では呼ばれる回数がほぼゼロでした。図面の誤りや手戻りもほぼありませんでした。

また、長谷工コーポレーションは都心部で多くのマンション工事を施工していますが、衛星による捕捉システムでは、ビルに反射して自己認識ができずに途中で稼働しなくなるケースがありますし、深い基礎を持つ超高層マンション工事は電波が入りにくいですから、衛星による捕捉は難しい。一方で「G-Earthwork」によるマシンガイダンスは、自己位置を単独で理解できますし、ヒューマンエラーの防止、安全面や品質の向上にも効果があるため、都心部の工事に導入していくつもりです。

――最後にメッセージをお願いします。

原氏 生産性向上などの観点から見ても、日本コントロールシステムとのアライアンスのようなケースは増えていくでしょう。

当社も他社と盛んに意見交換をし、優れたソリューションを紹介することもあります。他社のゼネコンから長谷工コーポレーションや日本コントロールシステムが取り組んでいる内容について話を聞きたいという要望があれば歓迎したいと考えています。日本コントロールシステムの技術を各社で共有し、ともに採用できればいいですね。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。