足場をはじめとする仮設機材のレンタル・販売から開発・製造までを手がけるプラットフォーマーである株式会社タカミヤ(髙宮一雅 代表取締役会長兼社長)は、経年仮設機材の強度や耐久性といった安全性能を、実大試験機を用いた定期試験によって数値化し、独自の安全基準を新たに設定した。

さらに、この基準に合格した安全性の高い仮設機材のみを全国29ヶ所の機材センター「機材Base」から現場に提供する「経年機材管理フロー」も構築。製造年ごとに経年仮設機材の強度データを開示し、高品質な仮設機材の提供を通じて建設現場の労働災害リスク低減に貢献する考えで、これらの取組みは業界初だという。

建設業界において、労働災害は依然として深刻な社会課題だ。厚生労働省の発表では、2023年の建設業における死亡災害は223件に上り、全産業の約3割(29.5%)を占める。とくに「墜落・転落」事故が38.5%と最多で、作業者の安全を支える仮設機材の品質は極めて重要となる。しかし、仮設機材の使用可能年数に関する明確な規格はなく、管理方法は各事業者に委ねられているのが現状だ。そこでタカミヤは、「見た目だけでは、経年仮設機材の劣化は分からない」という課題意識のもと、実際の使用環境に近い条件で強度を測定できる実大試験機を導入し、数値に基づく独自の安全基準設定に至った。

この取組みは、同社が提供する建設ソリューション群「タカミヤプラットフォーム」の一環でもある。仮設機材のマーケットプレイスやデジタル設計支援、鳶職人専門の求人サイトまで、多岐にわたるサービスで業界の人手不足やコスト高といった課題解決を目指しており、「経年機材管理フロー」もまた、業界の安全性向上に大きく寄与するものとして期待される。

今回は、この新たな取組みについて、株式会社タカミヤ 執行役員 グローバル品質保証本部長(兼)Takamiya Lab.副本部長の植田真吏氏と同社 執行役員 開発本部長(兼)Takamiya Lab.副本部長(兼)技術研究所準備室長の南雲隆司氏に話を聞いた。

経年仮設機材の安全性は、主観的な判断に頼っている

株式会社タカミヤ 執行役員 グローバル品質保証本部長(兼)Takamiya Lab.副本部長の植田真吏氏

――まず、タカミヤにおける経年仮設機材の整備の現状について教えてください。

植田真吏氏(以下、植田氏) タカミヤの機材Baseでは、以前から整備手順書や基準書といったマニュアルを完備し、それに基づいて整備を進めています。仮設機材に劣化による不具合があれば交換・修理を行い、常に品質維持に努めてきました。

しかし、多くの仮設機材は「溶融亜鉛めっき(どぶめっき)」という錆に強い処理が施されており、見た目では数十年経っても問題ないように見えてしまうため、長い期間での仮設機材の使用が一般的です。

――数十年というお話がありましたが、それほどの長期間使用しても安全性に問題はないのでしょうか。

植田氏 「数十年使用した仮設機材は安全か」と問われても、これまでは明確な根拠がなく、不透明な部分があったのが実情です。古い仮設機材そのものが問題なのではなく、劣化の程度が見えないことが課題なのです。見た目はきれいで問題がなさそうでも、それは主観的な判断に過ぎません。

「10年前の機材だから安心」「30年前だから心配」という主観論ではなく、数値化された客観的なデータをお客様に提示し、安全性を証明しなければ信頼を得られない時代になったと痛感しています。

――これまでの安全管理が、経験や勘に頼らざるを得なかった背景には何があったのでしょうか。

植田氏 経年仮設機材の安全性について、明確な判断根拠がなかった点に問題があったと思います。私自身も25年以上機材Baseで勤務し、「サビの発生もなく、溶接個所も異常なく変形も見られないので大丈夫だ」という目視に頼った判断をしてきた時期もありました。

また、以前は機材Baseの責任者が集まり、「これは廃棄」「これは修理」といった判断基準の目線合わせを定期的に行っていました。彼らは皆、熟練者でしたが、その判断は個人の主観に依存していたことも事実です。

現在では安全性を数値化・可視化することで、確かな根拠を示しつつ、さらに、劣化しやすい箇所などのデータを開発本部と共有し、「次の製品開発ではこの部分の設計を変えてはどうか」といった改善提案にもつなげていきます。

実大試験機で安全を可視化し、新たな管理フローを構築

株式会社タカミヤ 執行役員 開発本部長(兼)Takamiya Lab.副本部長(兼)技術研究所準備室長の南雲隆司氏

――実際に、劣化した仮設機材に起因した事故は発生しているのでしょうか。

南雲隆司氏(以下、南雲氏) 建設業の労働災害が全産業の約3割を占める状況は、今も昔も変わりません。その原因の一部が経年仮設機材にあるのかどうか、詳しい分析はされていませんが、もし経年仮設機材が労災の一因となっている可能性が少しでもあるならば、タカミヤの機材では「ない」とデータで証明できる体制を整えたい。現状では労働災害が経年仮設機材に起因しているのか分からないからこそ、自ら安全を証明していく。今回の取組みには、そうした姿勢と決意が込められています。

――その決意が形になったのが「経年機材管理フロー」ですね。

南雲氏 はい。従来、感覚に頼っていた安全管理を根本から見直すものです。実大試験機による定期試験で強度を数値化し、独自の厳しい安全基準を設定。この基準をクリアした機材だけを現場に提供する仕組みを構築しました。エビデンスに基づかないものは、もはやお客様に受け入れていただけないという考えが根底にあります。

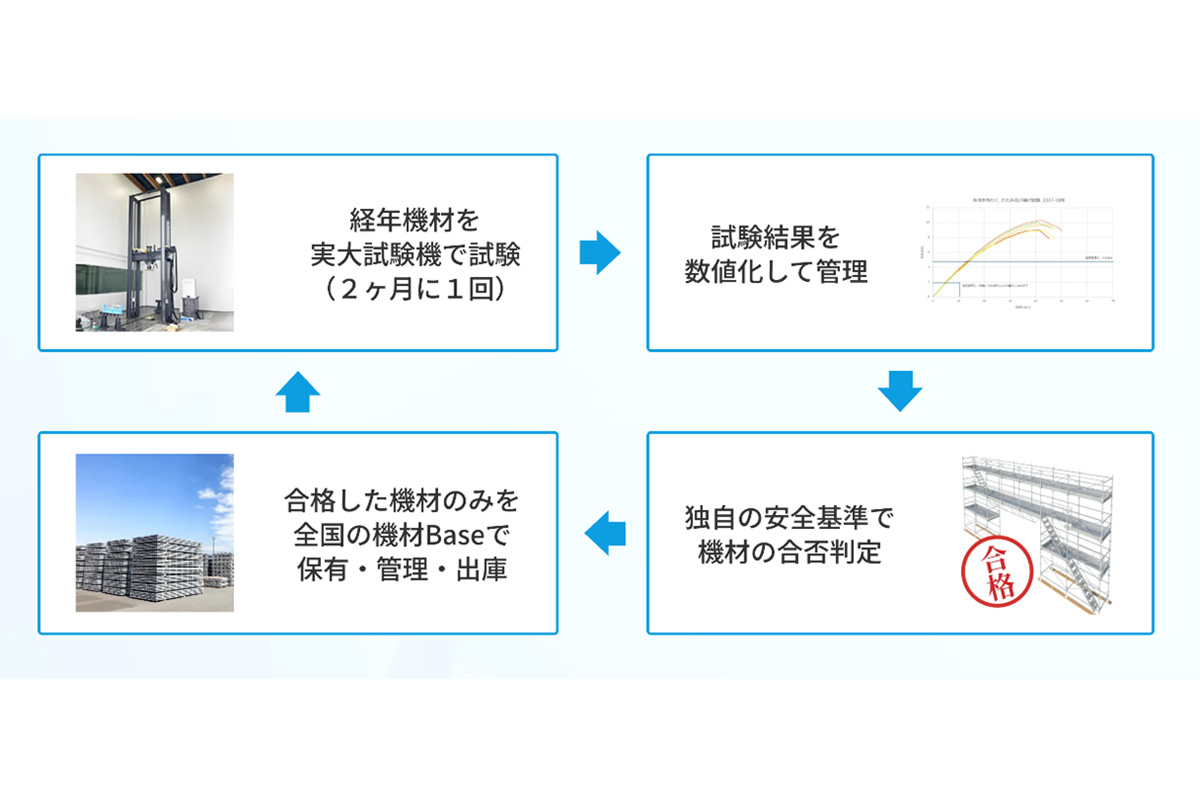

このフローは、「数値に基づく安全性評価」「独自の安全基準」「合格機材の管理と出庫」の3つで構成されます。

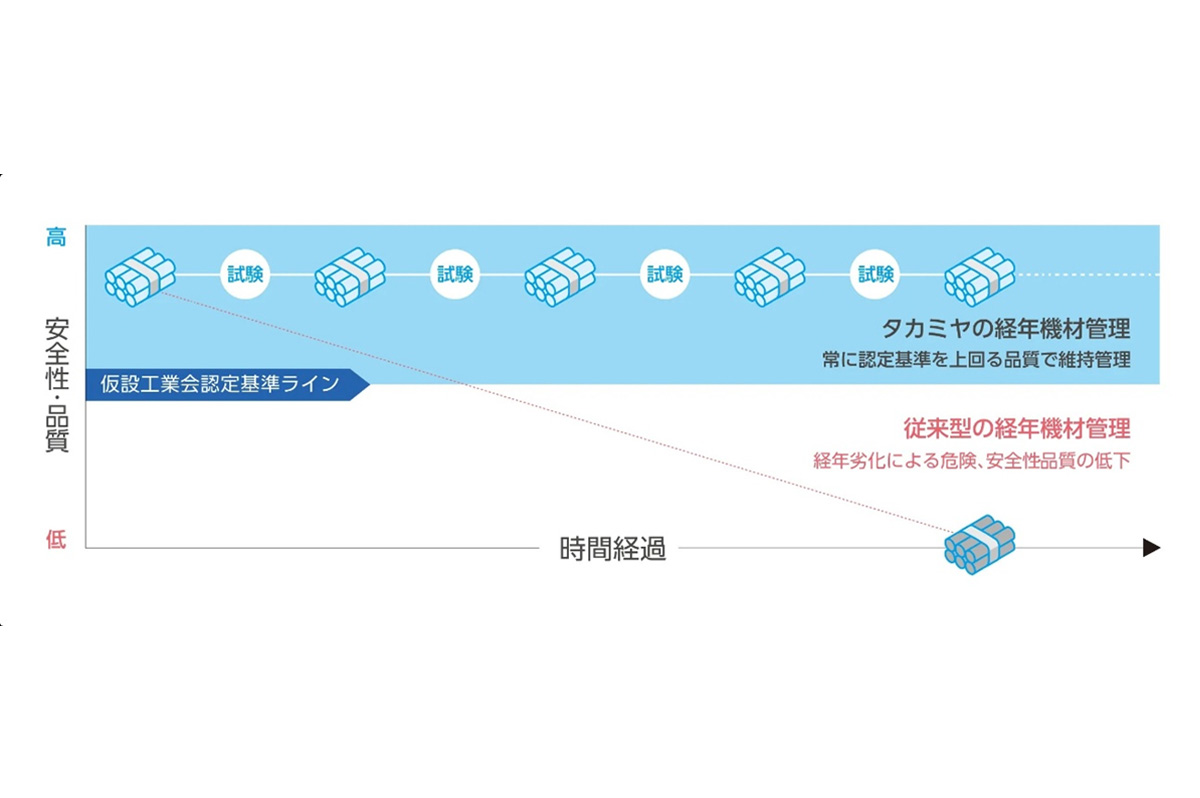

「数値に基づく安全性評価」は、経年仮設機材を実大試験機で2ヶ月に1回の頻度で試験を実施し、耐久性を数値化します。これにより、見た目だけでは分からない仮設機材の劣化状況を正確に把握できます。「独自の安全基準」は、試験結果を基に、仮設工業会の基準と同等か、それ以上に厳しいタカミヤ独自の安全基準が設けています。「合格機材の管理と出庫」は、試験で安全基準を満たした仮設機材のみを全国の機材Baseで保有・管理し、現場への出庫が許可します。

経年機材管理フローの4ステップ

この一連の取組みにより、これまで以上に安全性と信頼性の高い仮設機材の提供が可能になります。一定の品質基準を満たしている仮設機材に、さらに客観的で明確な安全性の裏付けを与えることは、現場からの信頼獲得につながる新たな付加価値となります。

また、事故や不具合を未然に防ぐことで、工期の遅延リスクや人材確保・再施工コストの削減にも繋がるため、現場全体の運営効率の向上にも貢献します。これは単なる品質管理の枠を超え、施工の「信頼性」そのものを支える、建設業界の新たな安心基準だと考えています。

定期試験で安全性を可視化し、経年仮設機材を高品質で維持管理

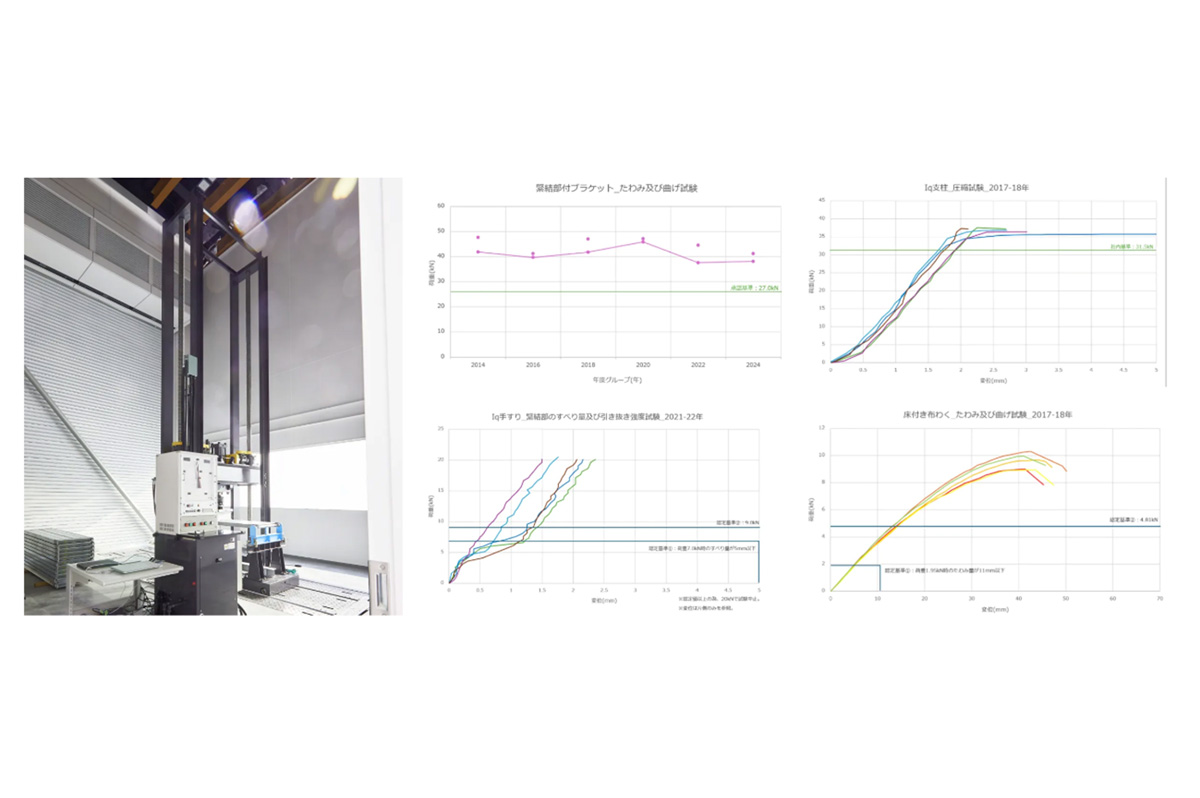

――「経年機材管理フロー」の中核となる実大試験機について、詳しく教えてください。

南雲氏 当社はもともと足場レンタル事業から始まりましたが、2010年10月に仮設機材メーカーをM&Aし、以後はメーカー分野も網羅し、プラットフォーム企業へと大きく変革しました。メーカー機能を持つ以前は、他社から供給される仮設機材を使う立場であり、自社で試験機を導入して安全性を評価するという発想には至りませんでした。

自分たちが供給する仮設機材の安全性を、自分たちの手で確認する。これが試験機導入の大きな目的です。他社に依存することなく、この管理フローと試験機によって、自信を持ってお客様に製品を提供できることに大きな意義があります。

当社が保有する最大級の試験機は兵庫県尼崎市の「Takamiya Lab. West」に、少し小型のものは群馬工場(群馬県桐生市)と岐阜工場(岐阜県安八郡)に設置しています。東西に拠点を置くことで、効率的な運用が可能です。

実大試験機(左)と、強度試験の数値イメージ図(右)

――メーカーのM&Aが大きな転機だったのですね。

南雲氏 はい。両社の安全に対するスピリットは共通しています。新品であろうと経年品であろうと、「安全なものを供給する」という基本は変わりません。その精神が融合したからこそ、実大試験機の導入や経年機材管理フローの設定が実現したのです。

植田氏 まったく同感です。南雲が述べたスピリットは、タカミヤ全社員の共通の思いでもあります。

自社の取組みを、業界全体の安全レベル向上へ

――数値化・可視化された仮設機材と、従来の仮設機材とでは大きな違いがありそうですね。

植田氏 本格的な検査は2025年5月から開始しましたが、すでに多くの知見が得られています。熟練者のこれまでの判定がおおむね正しかったと分かる一方で、「この部分が摩耗すると、この数値に影響する」「小さな傷でも仮設機材全体の強度に関わる」といった、数値ならではの発見がありました。

また、実大試験機では、整備済みの仮設機材だけでなく、現場から返却されたままの状態での検査も行いますが、どの部分が変形すると強度を維持できなくなるのかなど、感覚ではなく数値で理解できるようになってきたことは、非常に大きな進歩です。

――数多くの関連企業を持ち、最近では中国地方の日建リース株式会社もM&Aしましたが、この管理フローはグループ化した企業にも適用していくのでしょうか。

南雲氏 人命に関わる安全に、地域や会社の差があってはなりません。タカミヤグループ全体でこの基準を共有していくことが、我々の大きな方針です。

植田氏 「タカミヤだけが安全に優れていればいい」という考えはありません。業界全体の安全レベルを底上げすることが重要であり、この考えは社内で意思統一されています。

「安全のパイオニア」として、他社の追随を許さない覚悟

――最後に、今後の方針をお聞かせください。

植田氏 経年仮設機材の試験の意義は、「知らないことを無くし、見えないものを見えるようにする」ことにあります。これこそが、安全のあるべき姿です。この取組みを自社内での自己満足で終わらせず、今後開示していくデータについて、お客様に価値としてしっかり伝えることが次のステージです。あらゆる物事で「数値化」が求められる時代において、私たちが先駆けて示すデータは、経年仮設機材の安全性への信頼そのものを創り出すと信じています。

また、現場の担当者には「単なる試験屋になるな」と伝えています。試験から新たな価値を見つけ出し、お客様に貢献する方法を常に模索することが重要です。南雲とも密にコミュニケーションを取り、この根幹にある大切な精神を忘れないようにしています。

南雲氏 製品の安全性に対する考え方は不変ですが、常にイノベーションを繰り返すことが重要です。そのイノベーションを具現化したものが、次世代足場「Iqシステム」であり、今回の管理フローの中でも標準的な整備を実現しています。タカミヤの取組みは、点で終わらず、線としてつながり、さらには面へと拡大しているのが特徴です。現在、「タカミヤプラットフォーム」では、「開発・製造」「販売」「レンタル」「設計・施工」「管理・物流」という「5本の矢」を備えています。これを全社員が武器として活用していくのが今後の方針です。

私たちと同様の取組みを始める企業が、今後現れるかもしれません。しかし、私たちはその追随を許さず、常に現状をアップデートし続ける。それが安全のパイオニアとしてのタカミヤのスタンスです。

関連サイト:タカミヤの経年機材管理

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。