BIM活用で、2030年までに生産性30%向上へ

東急建設株式会社は、施工方法検討や手順の共有、コンクリートの数量算出などに従来から活用してきた構造BIMモデルをもとにした「BIMファーストモデル」に、設備、内外装、さらには外構の情報も追加。2021年度から現場での施工BIM導入を本格化した。

バリューチェーン全体におけるBIMを活用した建築生産システム改革により、2030年までには工事の生産性30%向上を目指すという。

そこで、東急建設建築事業本部技術統括部の林征弥デジタルエンジニアリング部⻑、同部の吉村知郎プロダクトデザイングループリーダーに、独自の「BIMファーストモデル」を解説してもらった。

「BIMファーストモデル」とは?

左から、東急建設株式会社 建築事業本部 技術統括部の林 征弥デジタルエンジニアリング部⻑、同部の吉村知郎 プロダクトデザイングループリーダー

BIM(Building Information Modeling, Management)とは、調査、設計段階から3次元モデルを導入し、施工、維持管理の各段階においても、属性情報(材料、強度等)を付与しながら一連の建設生産・管理システムにおいて活用することで、品質確保とともに生産性向上を目的としたワークフローである。

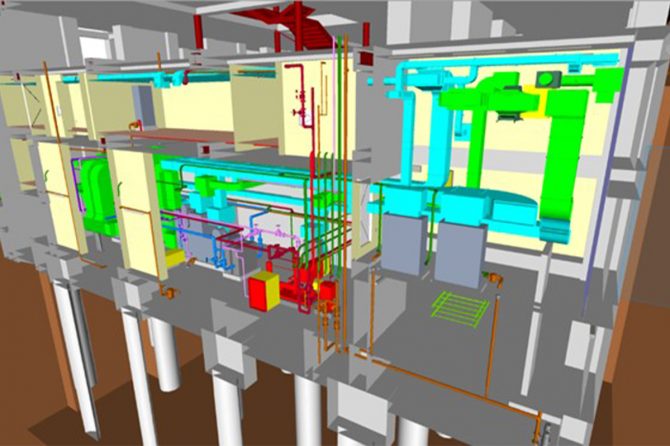

東急建設の「BIMファーストモデル」は、設計図書をBIM化したデータであり、着工前における施工計画の検討から、実際の作業所に用いる施工計画まで進化させ、日々の工事管理に発展させるとともに、建築・設備技術員の気づきを産み出すことができる。

東急建設では、建築工事の生産システム改革に向け 2019年1月から「BIMファーストモデル」の作成を開始、施工BIMの業務への導入を推進してきた。

当初は「構造設計のBIMモデル化」のみ取り扱っていたが、年々その利活用が拡大しその過不足も確認できたことから、2021 年度からは「外装・一部内装」「外構」および「設備」の設計情報も加え情報量を充実させたBIMデータを、一定規模以上のすべての建築作業所に展開した。

「従来の”BIMファーストモデル”をより良いものにしたいという現場からの声を集めました。構造に加えて設備モデルも含めることによって、現場でのリスク回避に効果があるとの意見が多く、今回その要望に応えました。今後さらにここを変革してほしいという声も生まれることが予想されますから、”BIMファーストモデル”の進化はさらに続くことになるでしょう」(林部長)

BIM活用により、関係者との合意形成迅速化、フロントローディングによる生産性の向上、適正な数量把握、建築構造部材と仕上げ部材や配管・ダクト等の設備関連の納まりの早期チェックによる品質確保、技術員の理解・技術力向上への寄与、専門工事会社との連携など様々な効果が期待できる。